津野海太郎「かれが最後に書いた本」

評するというより、とても良かったという感想と、特にそこに書かれた池内紀の印象的な最期についての備忘。

「かれが最後に書いた本」、このタイトルが冠せられた章における「かれ」は三名で、いずれも著者と同世代、あるいは少し下の世代に属する3名の書き手が「最後に書いた本」の話題で、すなわち池内紀、加藤典洋、古井由吉。

当該書にはそれ以外にも橋本治、坪内祐三など、著者自身が直接・間接に接することのあった書き手の「最後の本」「最後の出会い」「最後の挨拶」について、彼も、そして彼も逝ってしまった、という感慨が書かれているのですが、それが決して湿っぽいものではなく、むしろ「おーい、ちょっと早いんじゃない? でもまぁコチラもおいおい向かいますよ」という明るいトーンで著述されているので、読後感は(爽やかとは言わずとも)良いものです。

坪内さんの葬儀の日は寒くて、しかも斎場で長い列に並ばされ、竹内好の葬儀で増田渉が弔辞を読んでいる最中に心臓発作で倒れて急死したエピソードが脳裏をよぎり、気分も悪くなってきて、焼香せずに途中で帰ってきちゃったりしたことが書いてます。

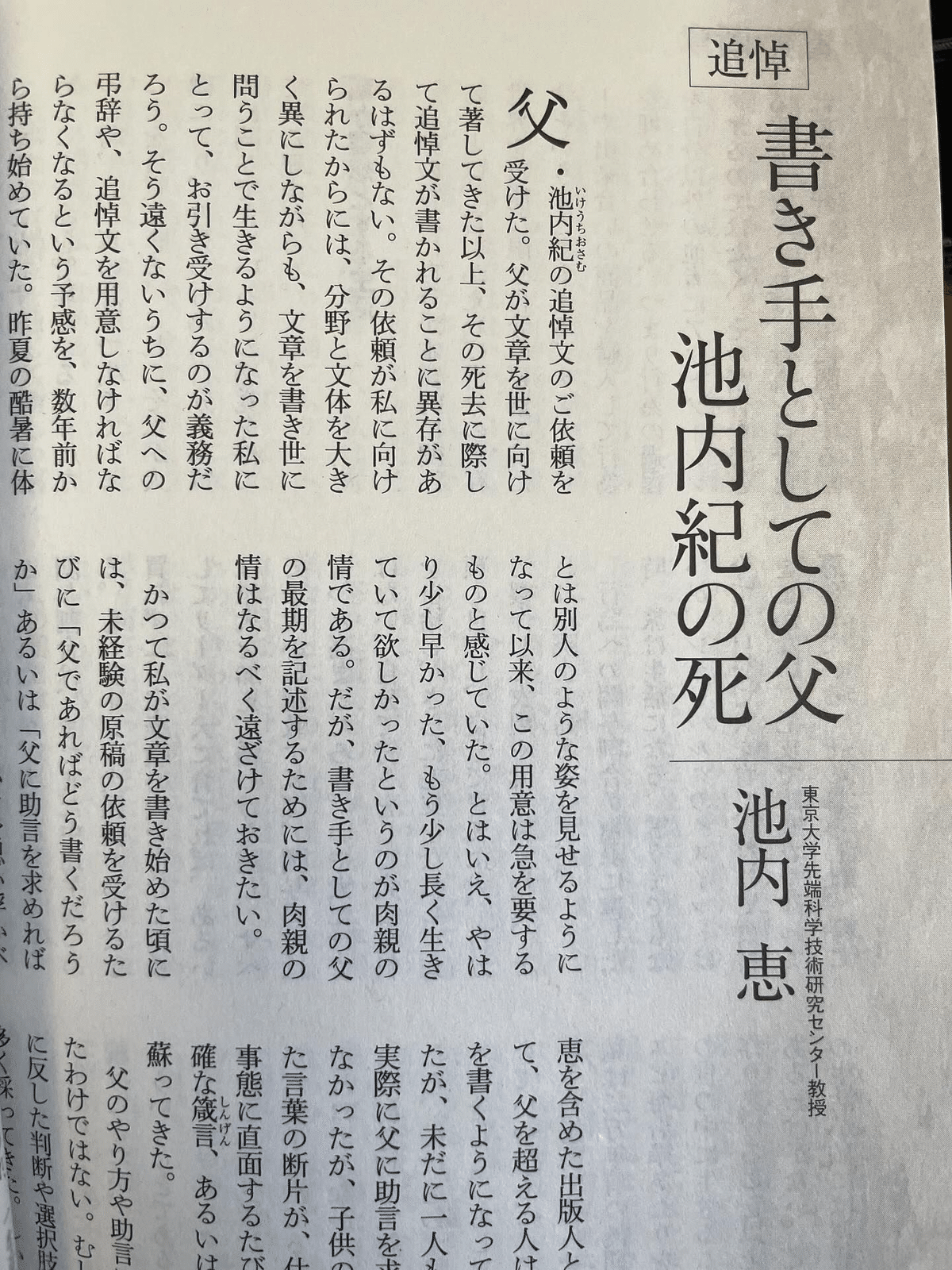

そして、特に池内紀の項が印象的で、息子の池内恵の追悼文が載った中央公論をバックナンバーで購入してしまいました。

池内恵は雑文書きではない(いや、SNSに雑な文をいっぱい書いとるやんけというツッコミは無し)ので、こういう追悼文が単行本に収録される機会もない、あるいは遠い未来と思われるので、こういう機会に読んでおかなければと思うのである。

中央公論、Kindle版は「ダイジェスト」で、特集部分しか掲載されていない。一番要らんところや。

津野氏の本に池内恵の追悼文のエッセンスは十分に引用されており、わざわざ原本を読むほどでもないとは言えます。

それはさておき、池内紀の晩年は、パブリックイメージ、つまり赤瀬川原平「老人力」の線に概ね沿った、ポジティブかつ肩の凝らないトシの取り方をしていこうぜ、というものからは程遠いものであったらしい。

この本、僕も刊行された時に読んで、ただ自分に引き比べてどうこうという感想は一切なく、そもそもなんの爪痕も残っていない(失礼)、気軽なエッセイとしてのみ読んだ模様です。

では、なぜ私は恵氏の文章にそれほどの衝撃をうけたのだろう。つまるところ息子の目に映った老父の日常が、おなじ年ごろの私が思い浮かべる池内さんの老いっぷりと、あまりにもかけはなれていたのです。

『ここ数年、肉体の衰えと、それに伴う知力の低下を強く感じるようになった父は、自信に満ち溢れていた頃を知る者にとって信じがたいような弱音を吐くようになった。

(略)自らの衰弱の実感と死の予感に、父は心底恐れ慄いていた。老いと死への準備を軽妙に語ってみせ、それなりの読者の反応を得てもなお、自らの恐怖を払拭するに十分ではなかっただろう』

池内紀が最後に書いた本は「ヒトラーの時代」だが、その本に多くの誤りがあることをインターネット上で指摘されてしまう。彼は狼狽し、文字通り最後の力を振り絞って中央公論社のサイトに「正誤表」を掲載し、その数週間後に亡くなる。

肩が凝らないどころか、凄絶といえる最期です。

備忘として(threads投稿を)noteにまとめた次第。

この記事が参加している募集

いただいたサポートで麦茶とか飲みます。