人類進化の謎を解き明かす 「社会脳仮説」と「時間収支モデル」とは

これまで、人類進化の歴史は

遺跡や、化石・骨の発掘によって

解明が進められてきました。

この『人類進化の謎を解き明かす』では

ロビン・ダンバー氏による

今までとは違うアプローチによって

物質として残っていない

『心』『社会的行動』の

進化の歴史を解き明かしています。

…

2つのカギになるアプローチ

ダンバー氏が用いた方法は

「社会脳仮説」と「時間収支モデル」です

これらによって、

各時代の類人猿達が、

どのくらいの規模の集団を作って

日々、何に時間を使っていたのか

それを推定しています。

…

社会脳仮説

霊長類が他のあらゆる哺乳類より身体に比して大きな脳をもつ理由の説明として、心理学者のアンドリュー・ホワイトゥンとリチャード・バーンによってはじめて提唱された仮説だ。

(中略)

この仮説は、脳の大きさと社会集団の規模を示す定量方程式を提供する点において重要だ。この関係が外乱にきわめて強く、生態のいかなる直接的な影響もほぼ受けないということは、化石種の典型的な共同体の規模を予測する手段が得られたことになる。

ロビン・ダンバー『人類進化の謎を解き明かす』 P28

一言でいうと

脳の大きくなるほど

社会の規模も大きくなる

すなわち

脳の大きさが分かる

=共同体の大きさが分かる

という仮説です。

実は、この仮説は

現代の人間にも当てはまっています。

人間が『気のおけない仲間』として

扱える人数は150人程度となっており

それを越えてしまうと

『単なる知り合い』に

なってしまうということを、

調査で確認しているのです。

そしてこの150という値は、

類人猿の脳の容量と、共同体の規模の相関を

示す方程式通りの値となっているのです。

…

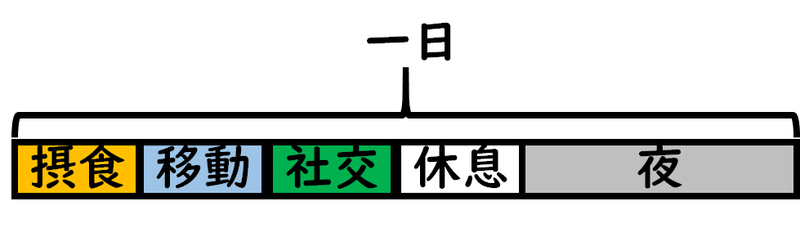

時間収支モデル

1日の時間を何に使っているか

それを示すモデルです。

類人猿たちは主に

摂食:食事

移動:食料を取るため等

社交:コミュニケーション

休息:身体を休める

これらに時間を使ってしました

時間配分のモデルを

簡単に表すと、こうです。

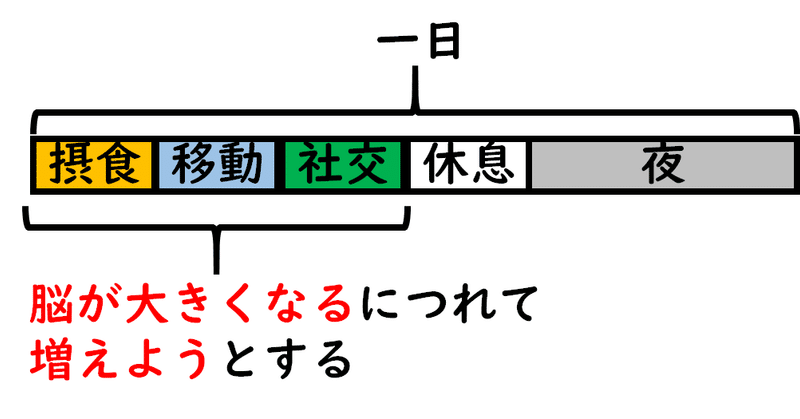

ここから、脳が大きくなると

2つ問題が起こります

1つは、脳は栄養を沢山必要とする

=摂食・移動時間が増える

もう1つは、

脳が大きくなる=共同体が大きくなる

(社会脳仮説による)ということから

社交の時間が増えるということです。

でも、1日は24時間しかありませんし

休息の時間を短くすれば

死んでしまいます。

類人猿の脳が大きくなってきたのは

事実なので何らかの方法で、

この時間の問題を解決したのです。

どうやってこの問題を解決したのか?

ここが、この本のポイントになるわけです。

その紹介は次回以降に回します。

…

最後まで読んでいただき

ありがとうございました!

コメント・いいね・フォローを

してもらえると、

めっちゃやる気が上がります!

毎日更新していきますので、

今後とも宜しくお願いします!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?