プロカメラマンの仕事📣AIと人間の思考〜【人間が行う仕事の価値】とは?

テレビを見ていると、よく写真に【アフロ】というクレジット表示がされるのに気づいている方もいると思います。多くの貴重な画像を持っている会社さんで、わたしたちテレビ局もお世話になっています。

2度とない貴重なプロの写真を保持されていて、視聴者のみなさんにわたしたちが伝えたいメッセージをより伝わりやすくする強い武器になっています。

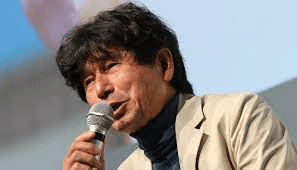

その「アフロ」さんの社長=青木カメラマンが、話されているのを聞きました。東京五輪でも25万枚の写真を撮られたそうです。(こんな方↓)

青木さんのお話で印象的だったことが2つあります。

1つ目は、競技の前に、会場を下見される話。

決定的なその瞬間に、どこでカメラを構えていたら、より伝えたいことが伝わる写真が撮れるだろうかと、考えられるのだそうです。

そのために競技が行われる会場を自分の目でみて、競技中の選手の動きを想像する。どこで構えていたらどんな写真が撮れるだろうとワクワクしながら…。

もう1つは、自分でも予想外に、シャッターを切った写真の話。

銀メダルに輝いた女子バスケの監督=トムさんの写真の話でした。

ときは、惜しくも優勝を逃した決勝戦終了後の表彰式。

その表彰式を見つめるトムさんの表情をアップで撮ったときのお話でした。

![]()

1つ目の話。

今回の五輪では、無観客が多かったですよね。つまり、わたしたち視聴者は、会場を知らない。

青木さんは、スケボの会場で、日本選手が大技を決めた瞬間を、敢えてクローズアップ(選手のアップ)ではなく、会場全体の様子がわかる広い画角で撮影されました。

会場がどのようになっているのか、とても良くわかる。

そして、スケボでの華麗なジャンプの高さや迫力が伝わってくる写真でした。

サッカー、野球などわたしたちが目にすることの多い競技であれば、全体のフィールド・会場のイメージが既にわたしたちの中にあります。でも、新しい競技については、全く知らないことだらけです。

青木さん曰く、(スケボー競技は)「まだまだ飛躍する可能性を秘めた新スポーツ」とおっしゃっていました。

確かに、青木さんの写真をみると、

初めてみるスケボの会場がどのように作られているのか、

選手がどんな場所から滑り始めて、どれほどの高さに飛び上がり、

わずか数秒の間にとんでもない技を見せてくれているのかが、非常によくわかります。

会場を見たこともないわたしにも、この競技のすごさやパワー、”とんでもなさ”が伝わってきました。

下見をされるときに「すごい写真を撮ってやろう」という自己実現ではなく、見る人に対する思いやりが優先されていること、また競技する選手のすごさへのリスペクトが優先されていることに、グッとくるプロの「あり方」を感じました。

2つ目の話は、女子バスケ、表彰式のときの一枚について。

「世界一の練習量」と言われた日本代表チームを率いて、史上初のメダルに導いた監督であるトムさんが、なんとも愛情に満ちた幸福な温かい目で、表彰式を見つめていらっしゃる顔のアップの写真でした。

「人間ってこんなに温かい目をするんだなあ」と、じんわりと見る側の心の底を優しく包み込んで、温かくしてくれるような1枚。

金メダルをかけて決勝を戦った直後のこと、監督にしてみれば、悔しい思いもあったかもしれません。でもそんな感情は微塵もなく、一緒に努力して目標へ向けて全力を尽くした選手への、なんとも温かい思いやりのような、感謝のようなお気持ちが全面に出ている表情でした。

カメラマンの青木さんは、この時、表彰台を撮影する位置にいらしたそうですが、ふと振り返った時、トムさんのこの表情を肉眼でキャッチ。

すぐに振り向いてレンズを向けられたのだそうです。

この表情を捉えたとき、きっと青木さんの心も震えたのだと思います。

【人の思考の価値】

青木さんのお話を聞いて、わたしが考えたことを書いてみます。

カメラは素人のわたしですが、どんどん技術が進んで、ピントのあった写真を撮ることは素人にもできてしまう時代が来ていると思います。これからますます、そうなっていくでしょうし、人間がいけないポジションから、ドローンなどをリモコンで操って撮影することが、「当たり前」になる時代もすぐ来るでしょう。

そうなったとき、人が写真を撮る価値はどこにあるのか?

それは、「心が動いた」ものを撮る、写真を見る人に「この場を見せたい、一緒に感動したい」という情熱のようなものをもとにシャッターを切れることではないでしょうか。

これは、あらかじめプログラムされた通り完璧に仕事をこなすAIにはできないことです。

何が起こるか分からない「現場」のリアルの中に自分の身を置いて、生身の「心」を持って、その場を感じる。

そして、「心が動いた」瞬間、「心が震えた」瞬間を、逃すことなく捉え、永遠に焼き付けられるのは、人間のカメラマンだけなのではないかと感じました。

リモートで操作できる高性能の撮影機で撮るのが当たり前になっても、これはきっと変わりません。「何を撮るか」、そして「心が震えたこと」を人に伝えるということは人間にしかできませんよね。

わたしたち、写真を見る者は、撮影者のそのときの想いにつながることで、感動をいただける。

![]()

これは、カメラマンだけに言えることではないかもしれませんね。

どんな仕事であっても、「想い」が土台に存在しない仕事は、人の心を動かせないのかもしれません。

ツールの革新が進んで、これまでは出来なかったことが物理的にどんどん可能になる変化は様々な業界で起きていくでしょう。ツールが広げてくれる可能性によって、わたしたちの未来も、今できないことが当たり前にできるように変わっていくでしょう。

研究の分野でも、コミュニケーションの分野でも、医療でも教育でも、それは同じだと思います。

でも土台となるのは、それを使う人間が、「どう考えて、何を感じ、届けたい」という【想い】を宿したのか。価値ある仕事の土台は、そうした【生身の想い】にあるのではないでしょうか。

青木さんのお話を聞いて、【人がやる意味/仕事の価値】のようなものについて、考えさせられたことを書いてみました。

なかなかの男性社会で30年働いてきたテレビマンが、コーチングやカウンセリングで「自分らしく生きる」を支援中。限定少数しか出来ませんが小学生からシニアまで。