ガイド(ホスト)デビュー手記3:秋田編

ガイド(ホスト)デビュー手記1、2に続き、私がサポートやプロデュースした方の手記をご紹介します。

★横手市 伊藤綾美 (TABICA:和紙を楽しむおみせ「わっ店」)さんの手記

和紙を楽しむおみせ「わっ店」が気付けばオンライン開催を迎えていたお話はじめまして!秋田県横手市という陸の孤島に住んでいる伊藤です。デジタルにはめっぽう弱いわたくしが和紙を武器にオンライン体験を実施しちゃってたお話をご紹介します。

これまでは地元の伝統的工芸品の「十文字和紙」を、休日を利用して師匠から習い、出来上がった和紙を使って対面ワークショップで工作をして遊ぶということを行ってきました。

「十文字和紙」とは秋田県横手市十文字地区に200年以上前(江戸時代中期には存在していたと言われる)から続く、手漉きの和紙のことです。

現在その伝統を受けつぐ職人さんはわれらが師匠・佐々木清男さんおひとりとなっており、後世にこの伝統をつないでいきたいと「十文字和紙愛好会」を発足させ、会員一同技術の習得や魅力の発信に努めているところです。

その一員であるわれら「わっ店」も自分たちなりにできることをやって、多くの方々に十文字和紙を知ってもらいたいと、イベント出店等を行ってきました。

そのひとつとして、廃校を利用した地区の公民館を会場に、秋ににぎやかに開催されていたイベントに声をかけていただいていたのですが、7月には完全オンラインでの出店依頼を受けていました。

その時点ではZoom飲み会程度に参加したことはあっても、自分たちが講師となって画面の向こうのお客様に講座を行うなんて全くピンと来ていませんでした。でもまあなんとかなるかな~まだ時間あるし、何より機会を頂けるなら十文字和紙の普及を断るわけにはいかない!ととりあえず承諾してみました。

が、対面での工作ワークショップではこれまで100人ほどのお客様に体験していただいたものでもそれがすんなりオンライン開催に移行できるわけもなく、漠然と「これじゃ成り立たないんじゃね?」と不安を抱えながら2か月ほどが経っていました。

そんなときに目に留まったのが斉藤さんの”オンライン体験の作り方”講座なるもの。今私たちが身につけなければならないスキルはきっとこれだーーー!!!と思い、相棒を誘ってすぐに受講。

なお、この9月19日時点ではオンライン講座の受講そのものに慣れておらず、講座への入室もままならず開始3分前にURLを問い合わせている始末でした。そこで斉藤さんとわれらは画面上で出会いました!斉藤さんの講座は時間に対して内容が盛沢山すぎまして、というかわたしの知識が全然追い付いていなくて、正直めっちゃ焦りました。「え?こんな大変なことをわれらは3か月後にやろうとしているのか?」と。受講後に友達申請をし、実は現時点で全然スキルがないんだけど3か月後に講師をしなければならなくてとても困っている旨を説明。そこでスキルを身に着けたいわれらと、地域資源の活用を研究していた斉藤さんのニーズが合致。思いがけず強力すぎる助っ人を味方にすることができたのでした。

そこからはまずは複数のサービスを受講することを勧められました。RailfanGuideの方々の個性的なオンライン体験を短期間で集中的に受講させていただき、Zoomの使い方、オンライン体験の効果的な進め方を含めてデジタル音痴の私でも一通りのスキルを学べました。

そこからはいよいよ自分たちの体験の作り方です。これまでのイベント出店の中でも幅広い世代に人気のあった「十文字和紙でサシェ(香り袋)づくり」を題材にすることにしたのですが、私たちの体験は材料が手元にあって一緒に作っていく必要があります。

材料を破損のないように安全に、でも発送コストはできる限り抑えるように…と検討し、参加者のご希望も聞き取ってお気に入りの作品が仕上がるように事前の準備を徹底しました。

相棒は本業がデザイナーさんなのでキットの説明書のクオリティを爆上がりさせることができ、キットそのものの完成度が一気に高まりました。

そして肝心の当日のプログラム内容は、これまではあくまでも工作がメインのワークショップをしていたのですが、オンラインなら全国どこの方でも参加できるわけだから、和紙が作られている秋田県横手市はどんなところでどのように作られているのか、和紙の紹介もきちんと行うべきだろうとアドバイスいただき、和紙紹介+工作の1時間のプログラムが出来上がりました。

最初の講座公開はTABICAがいいでしょうとご紹介いただき、恐る恐るページを公開。

最初のお客様はこれまでご協力いただいたRailfanGuideの方々と、TABICAの中の人まで参加してくださいました。

皆さんのリアクションの良さに励まされ、たくさんの的確なご指摘の数々に目からうろこばかりであっという間のホストデビューを終えました。録画していただいた動画を見直し、反省点を相談しながらなんとか肝心のオンラインワークショップを形にすることができました。そのおかげで当初ご依頼をいただいていたイベントでも無事にオンライン出店し、楽しんでいただくことができました!

田舎の小さな町に伝わる小規模な伝統的工芸品がまさか県外にまで届くことができるとは数か月前まで全く思いもよりませんでした。

コロナ禍、そして豪雪地である横手にはぜひ実物を見に来てほしくても簡単にいらしてもらえない状況があります。いつかぜひ横手へ遊びに来て生でご覧になってほしいから、オンラインでのファンづくりが今はできればいいなと思っています。

デジタルに疎くても発信したい気持ちさえあれば田舎からでもできることがあると教えていただいた貴重な4か月でした。引き続き模索しながらよりおもしろい体験を提供できるホストになっていきたいと思います!

★「十文字和紙」でサシェ(香り袋)を作ろう!:オンライン

TABICAからの申込み / HISからの申込み

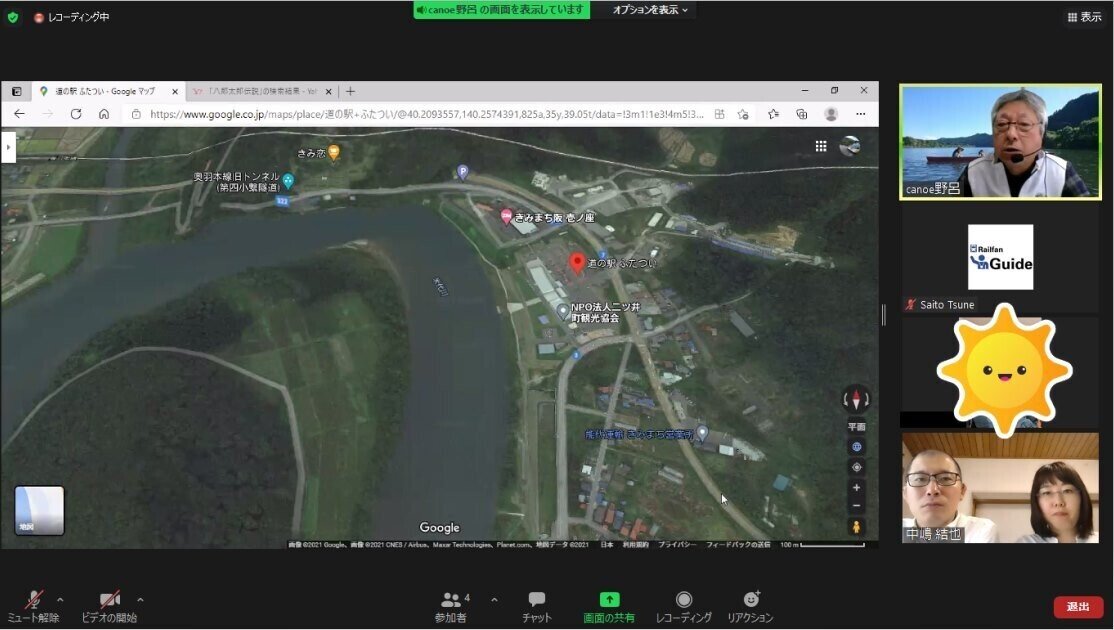

★能代市 野呂勝彦 (TABICA:NPO法人二ツ井町観光協会)さんの手記

オンライン体験を公開して販売するまで

オンライン体験との出会いは、「カヌーのオンライン体験で誘客を図ってみないか?」と言われ、オンライン体験?何それ?、から始まりました。

ネットで検索してみると様々な分野でオンライン体験が行われており、このコロナ禍の状況も後押ししているのか、けっこうな需要があるらしいということがわかってきました。

二ツ井町観光協会のカヌー体験は5~10月の半年間、お客様が多いのは7~9月の3ヶ月間です。オンライン体験なら冬期間でもできるし、費用もあまりかからないということで、二ツ井のカヌーやその他の観光全般にプラスになるだろうと考え、協会として取り組むことにしました。

一番幸運だったのは、オンライン体験のトップランナーである斉藤常治さんが、能代市の地域おこし協力隊としてすぐそばにいてくれたことでした。彼の成功事例を近くで見ることができたので、65歳になり高齢者の仲間入りしたこの私も、老骨に鞭打って挑戦してみようかという気になったのでした。

しかし、完成までにはそれなりの苦労もありました。

・まずは、動画、写真、資料などの素材集め

・集めた素材をどう組み合わせて、流れのある内容にできるか

・40~50分の体験の間、参加者を飽きさせないための工夫やテクニック

・パワーポイントなどを使ってスムーズに視聴できるためのZOOMの操作技術

・最後に、体験を販売するためのサイトへの登録手続き

初心者には難しいものばかりで、とても1人でできるものではなかったのですが、全てにおいて斉藤常治さんが手ほどきとアドバイスをしてくれたおかげで、なんとか販売までたどり着くことができたのでした。

なかなか完成形が見えてこないときもありましたが、素材を入れ替え、順番を入れ替え、説明の練習を繰り返すうちに、徐々に形が見えてくるようになりました。ある程度のところで仲間内にプレゼンし、その感想を受けて修正していくうちに、ようやく完成形に近づいていきました。

自分だけで作っていると、どうしても一人よがりの内容になりがちですが、人の感想を聞くことで思わぬ発見や気づきがたくさんあります。このころから、内容が磨き上げられていく楽しさが感じられ、また聞き手の反応を感じる余裕も出てきて、プレゼンすること自体が少し楽しくなっていきました。

最初は観光振興のためという義務感から始めたオンライン体験への挑戦でしたが、今では自分自身も楽しくなり、もっとお客様に来てもらいたいと思っています。リアルの世界ではなかなか機会のない遠方の方とつながり、時折り秋田弁も交えながら自分たちの取り組みを聞いてもらえる。これはオンライン体験ならではの楽しさです。このオンライン体験はカヌーだけにとどまらず、ほかの観光部門へも展開できるのではと、今は考え始めています。

NPO法人二ツ井町観光協会 会長 野呂勝彦

★龍の気が満ちる!パワースポットで楽しむ米代川カヌー【オンライン体験】

TABICA経由の募集 / HIS経由の募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?