文字書きが作った同人文庫 備忘録 2冊目 盛大にやらかした話

2冊目の記事です。今回も自分用の備忘録。【書店に並んでいるような文庫本を目指す】というこだわりのもと実物画像を交え書いていきますが、四苦八苦しながらもどうにか完成させていた前回とは違い、今回は盛大にやらかした内容となっております。笑ってやってください……。

同じミスを犯す人が少しでも減るように、記録として書いていきます。

前回の記事はこちら

2冊目の本はこちら

1冊目に作成した本は通販のみの頒布でしたが、この成功体験をきっかけに「本さえあれば憧れの イベント に出れるのではないか」とぼんやり考え始めました。ただし対面式のイベントは敷居が高い&金銭を扱うのも大変だし、何よりこのご時世だしなぁ……なんて思っていた矢先、ちょうど手頃なWebイベントを発見し勢いに任せて申し込みます。

そしてその勢いのまま、

「開催日までまだまだ日にちがあるから、今回は新刊を2冊出してみよう」

というなんとも無謀な計画を立て、次の原稿に取り掛かりました。この後悲劇が起きるとも知らずに……。

※今回も前半は本持ってない方からしたらなんのこっちゃな内容なので、装丁の話だけ読みたい方は飛ばしてください。

1.タイトルの話

ほぼWeb再録の短編集にするつもりだったので、自サイトの名前と組み合わせたタイトルで決定。他にも候補はありましたがその中でも一番物騒なタイトルにしました。ジャンル的にも合ってるかなと思ったり。

2.中身の話

全14話。マイナー気味なキャラ2人の話をおおよそ半分ずつ収録しました。

久しぶりに高校生の男女の話を書いたんですが、今時の高校生事情がわからずに悶々としながら書いた記憶があります。授業時間て何分だ?とか弁当買い食いできるのか?とか。ネットで調べてみるのも異文化交流みたいな感じがして(?)興味深かったです。

書き下ろしの話の中では、霞渡と風鐸がお気に入りです。

3.装丁の話

今回はタイトルに入っている"刻む"というワードを念頭に置き、デザインを検討。全体通して薄暗い雰囲気にしたい&今後おそらく作ることはないであろう黒色ベースの本にしようと決めて作成していきました。

カバー表紙

カバー表紙は「心臓に刻まれるなにか」というイメージのもと作成しようと決めました。また、レイアウトデザインについて調べているうちに「レイアウトは丸と四角と三角を意識すれば上手くいく」といったご意見を目にした(どこで発見したか思い出せないけど概ねそんなことが書いてあった)ので、心に置いて作業開始。

まずはUnsplashさんにてイメージに当てはまりそうな複数の写真を拝借。いつもお世話になってます。

写真たちを厳選した結果、2枚の写真を組み合わせることに。透過した画像を重ねて配置を模索……。

位置が大体決まったら、あとはお絵かきソフト(Procreateを使用)で切り取って統合、飛び散るガラスの影調整、カケラの描き足し、不要な箇所を削って消してを繰り返し。ここまできてから写真編集ソフトでやった方が早かったんじゃ……と気がつくも今更後戻りできず更なる調整。

全体の調整ができたら、今度は真ん中のバラの色を強調させるべく全体色をモノクロチックに変更(ガラスの透過ができなかったのでほぼ手作業で変更……oh……)

あとこの細かい飛沫も手で描いたはず(頭痛してきた)

お次は、中央にあるバラの花弁が渋すぎたので色味を変更することに。花弁と茎のレイヤーを分けたり乗算機能やらなんやらを駆使してどうにか変更。

微調整に微調整を重ねすぎたせいで、この辺りからもう何をやっているのかわからなる。文字入れを凝る気力は残っておらず、どシンプルに真ん中へ寄せる形にして完成。

モノクロの中でひときわ輝く、心臓に見立てた赤い薔薇がお気に入りです。

ちなみに、序盤に書いていたレイアウト配置については、丸と四角を意識した配置にしてみました。

そもそも表紙の四辺が四角の役割を果たすので、あとはガラスの破片で囲うことで丸になってました。視線が真ん中にいくような配置にでき、見た目がすっきりして良い感じになった気がします。

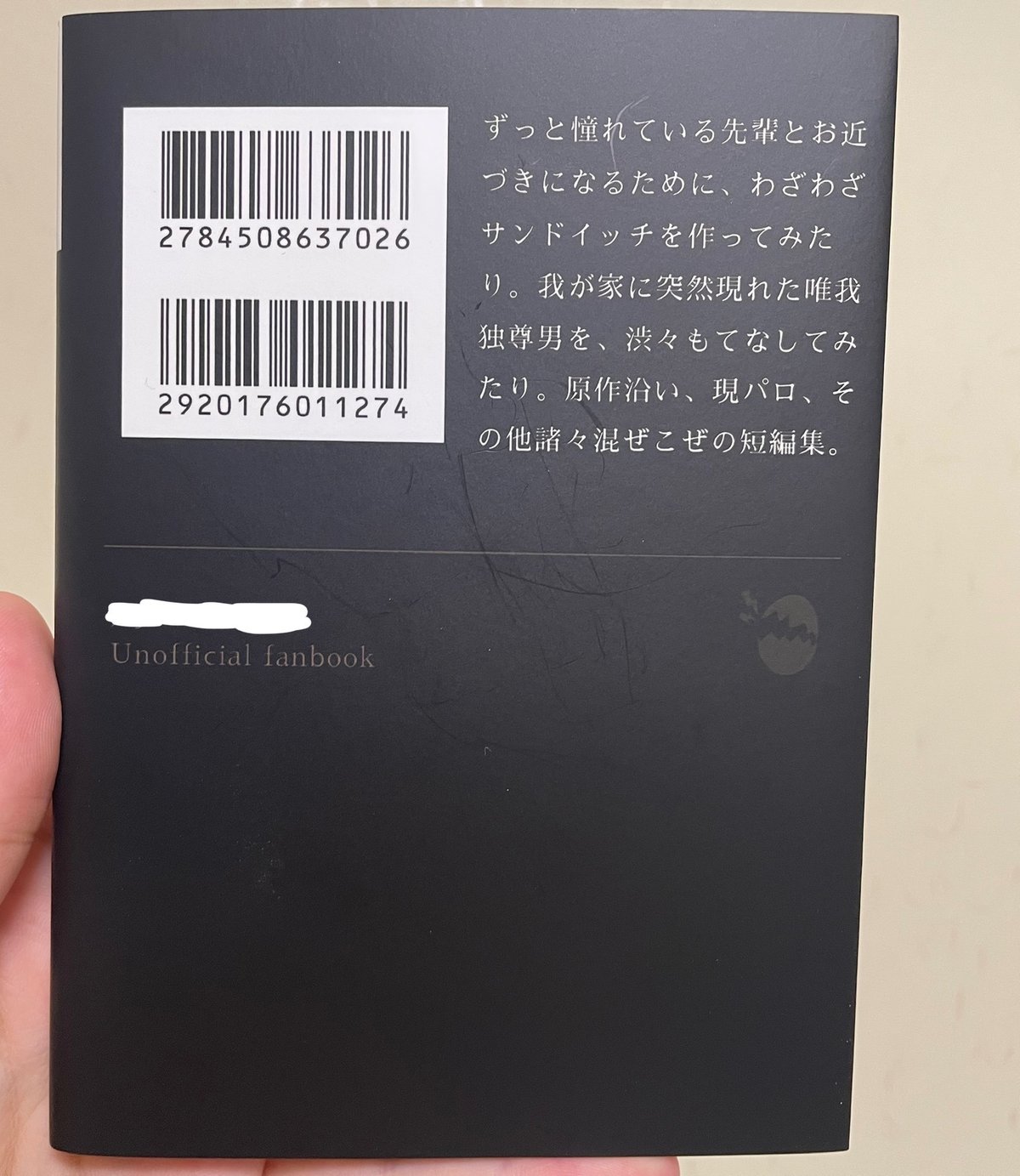

裏表紙

こちらも前回と同じ仕様。ロゴの色わかりにくいですが、わざと黒に埋もれるように設定しました。バーコードも前回同様下記に依頼してます。お世話になってます。

表紙

こちらにも刻む要素をたくさんいれてみました。

ナイフ・フォーク・ハサミや本文の中にも登場する小物たちは、全てこちらの方の素材を購入・お借りしました。

素材数の多さに圧倒されました。私が探していた黒色・シルエット的な素材もあり本当に助かりました。

帯

表面の黄色い文字ですが、黄色フォントを追加した後に基準化し、新しいレイヤーに血糊ペンでオレンジ色の血を書き込んでいます。カバー表紙の内容とも相まって物騒な感じが出ています。結構お気に入りです。

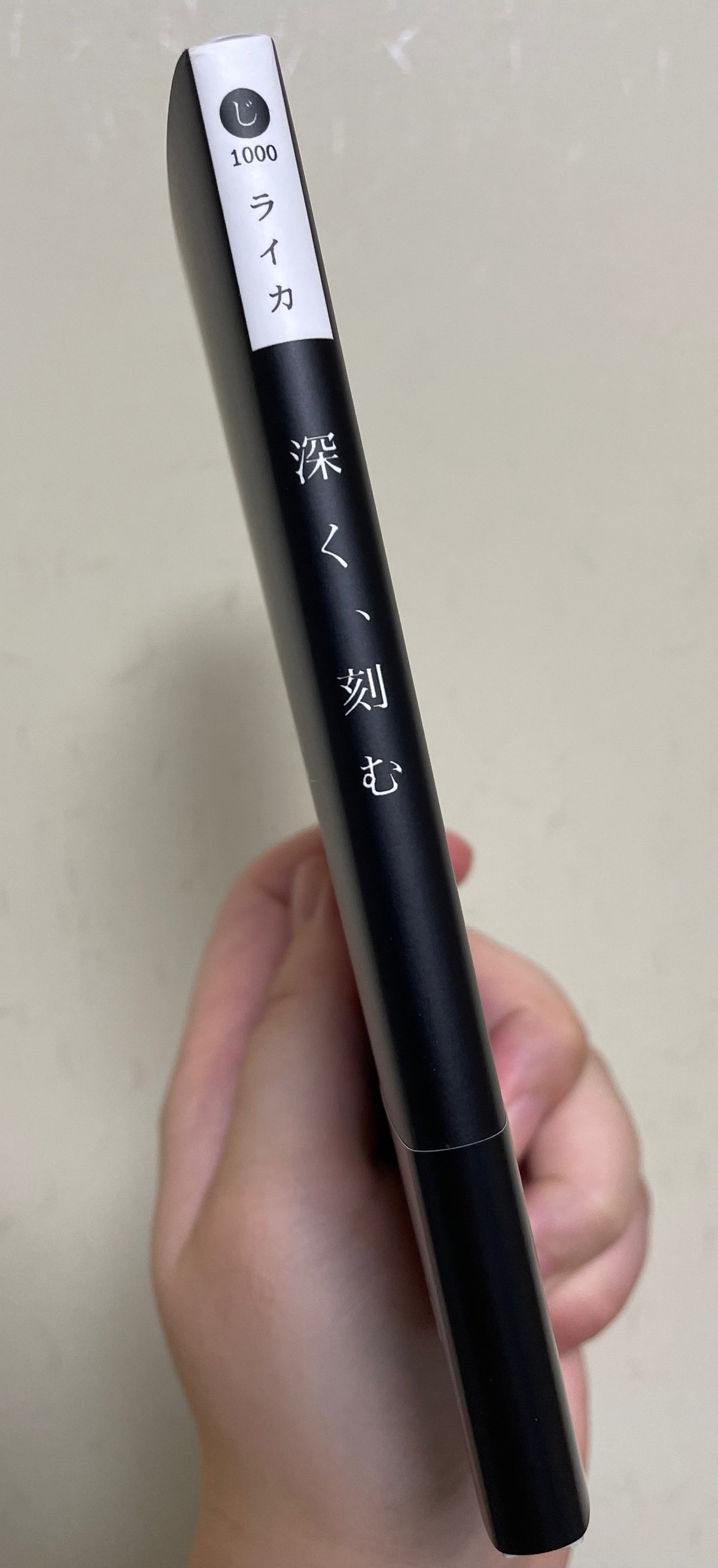

背表紙

本棚に並べて眺めたかったので、前回作成した原稿の仕様をそのまま踏襲しました。背幅は少し狭めですが、文字の左右には多少のゆとりがあり、収まりも良いです。

4.仕様の話

[ サイズ ] A6(文庫)

[ ページ数 ] 100

[ 本文用紙 ] ソリストN 75kg (0.150mm)

[ 表紙用紙 ] 紀州の色上質 最厚口 銀鼠

[ カバー用紙 ] マットコート(ユーライト) 135kg

[ オビ用紙 ] マットコート(ユーライト) 90kg

[ PP加工 ] カバーにマットPP加工

[ 追加仕様 ] 見返し(前後)紀州の色上質 厚口 おまかせ(1色)

[ 実物の厚さ ] カバー表紙含めると9mmほど

前回の仕様とは真逆にしたかった&黒色基調の本にするべく、カバー表紙は黒のマット、表紙は銀で依頼。マットコートはじめてだったのですが、吸い付くような肌触りでかっこいい。

ただし傷やら汚れやらが目立ちやすい(表紙が黒一色なので余計に)ので注意が必要かなと思ったり。

次に表紙ですが、色と質感が最高に好みでした。

まず名前の銀鼠がかっこいい。初めて聞いた。そして現物の色は灰色とほんの少し青色が入っているような色で、本のコンセプトにぴったりでした。

あと、今回は試しに見返しもおまかせ一色でつけてみました。

今思えばここも黒系にしてもよかったな……。

個人的には、今後は見返しなくともいいかなぁと思いました。見返しの活用法を知る機会があれば発注しようかな。

用紙については背幅出したかったので、今まで使ったことのない厚めの紙のソリストN 75kg (0.150mm)をチョイス。実際にページめくってみるとかなり硬いなという印象。

良く言えば丈夫。イラストのせたりするには良いかもだけど、文庫本っぽい柔らかな嵩高な紙とは全く違うので注意です。ただ、56kgの0.110mmにしてたらまた印象は違ったかもしれません。

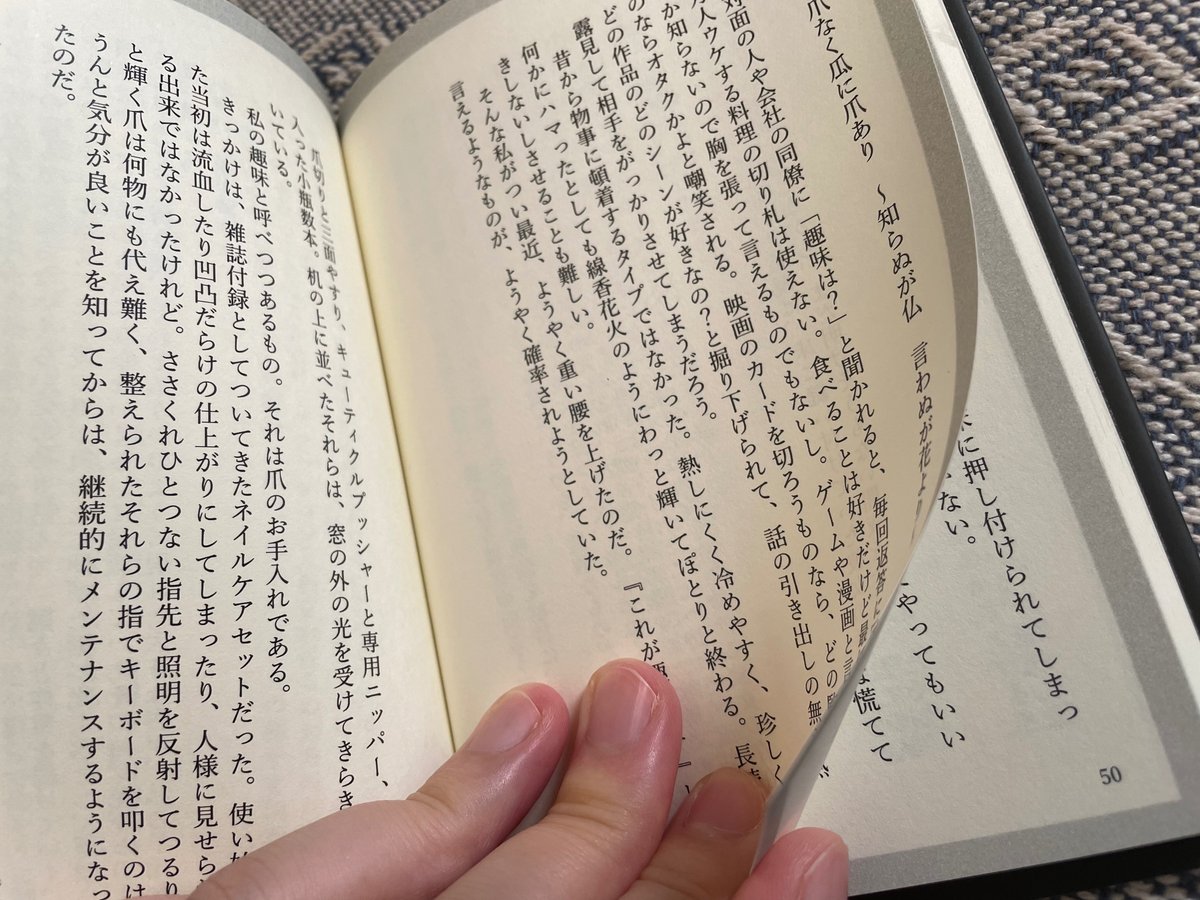

5.本文レイアウト(組版)の話

本文原稿は相変わらずのPagesを使用して作成しました。

[フォントとサイズ]

游明朝体 9.5pt

[行間隔]

固定値:13pt

段落前:0.5pt

[余白]

ヘッダ余白:0.8cm

フッタ余白:1.0cm

上:1.2cm

下:1.2cm

内側:2cm

外側:1.27cm

文字数と列数で数えると、縦は35文字、横は16列です。

9.5ptってかなり大きいかもと思ってましたが、実物を見てみるとそうでもなさそう。結構見やすいですね。

6.印刷所と入稿の話

今回もワンブックスさんに依頼しました。

入稿は締め切りの数週間前にできました。今回は表紙の画像ピクセルサイズをミスっていた点を事前にお知らせいただけて、またまた助かりました……いつもすいません……。

余裕のあるスケジュールで、優雅に本の到着を待っていました。

そしてこの後、事件が起きます。

7.盛大にやらかした話

本文は擬似小口染めをしようと決めていました。

ワンブックスさんではカラー原稿印刷が可能なので、色んな方が小口染めっぽいことをうまいこと技術を駆使して実現されています。

せっかくだしやっておくかくらいの軽い気持ちで作業を始めたのですが、この後私は2つのミスを犯してしまうのです……。

その1 小口染めの色設定ミス

擬似小口染の方法は先人の教えを参考に、原稿本文に四角画像を差し込まなければならないという知識はありました。が、その場合には、グラデ用の枠を【四辺】ではなく【コの字型】で埋め込む必要があるようだったので、作成した原稿に画像を差し込む(1ページごとに設定していったのでめちゃくちゃ面倒だった)作業を繰り返して完成。

ここまではまぁ順調

そして色について。先述した通り、全体的に黒色ベースで作成したかったので擬似小口染めは黒にしようと決めていました。

が、ここで欲が出た私。

「せっかくやるならグラデーションにしたいから、黒〜グレーになるようにしよう。しかもこれ、両サイドから真ん中に向けてグラデするようにしたらかっこいいんじゃない?」

とひらめきます。

今思えば本当に浅はかでした……大人しく一色にしておけばよかったものを……。

色の選出や組み合わせがめちゃくちゃ苦手な上に、濃淡の概念も薄い私。カラーコード表みながら「色の濃淡は二段階くらいずつずらして設定すりゃいいか」なんて素人考えで作成した結果、グラデでもなんでもない小口染めが出来上がってしまいました。

0.5段階ずつぐらいの濃淡でカラーを選べばうまくいったかもしれませんが、そもそも100ページそこらしかない中、中心へ向かってのグラデーションをさせるなんてのは難しかったのかも。

その2 原稿ページの不足ミス

そしてここにきて、原稿中には気がつかなかった些細なミスが、とんでもない悪さをします。

別本の画像ですが、本来はこのように本文が始まる前に2ページ(タイトルページ、タイトルの裏)を差し込む予定でした。小さなこだわりですが左ページから本文が始まるような形にしたかったんです。が、今回はなぜか1ページ分しか差し込んでおらず、右ページから本文がはじまることに。

となると、想定していたページが順にずれていきます。そしてその結果——。

中途半端な擬似小口染め本になってしまいました。

途中でタイトルページが挟まったので、真ん中あたりからはこぐつが染まってみえますが、前半はoutです……。

泣きました。これに関しては印刷所さんが悪いわけではないのです……だってこういう仕様なのかもと思われている可能性だってありますし。原稿不備についてはよっぽどでない限りは連絡しませんよって散々言われているので、本当に印刷所さんは悪くない。悪いのは私。やってしまった。

しかも肝心のページがすっぱ抜けてるため、右下のノンブルと本の上部にある章タイトルも内側に印刷されています。

上記2つのミスによって、見た目がちぐはぐな本が出来上がってしまいました。

今となっては比較的穏やかな気持ちで語ることができるようにまで回復しましたが、当時は立ち直れないくらい落ち込んでました……今思い返すだけでも少し胃が痛みます。特殊な仕様で作成する時に限ってどうして試し刷りしなかったのか……。

結局こちらの本は、本文を読む分には問題なさそうだったので、大幅に値下げした状態で頒布しました。

8.まとめ

今回の反省点は以下の2つ。

①今までやったことのない仕様で本を作るなら、まずは試し刷りする

色の知識が乏しい私にも問題はありますが、こればっかりは現物みないとわからなかったように思います。印刷機やインクによっても多少の色の差は出るだろうし。ちゃんと試し刷りしましょう。

②左ページから話を開始する場合、ページ数の偶数・奇数をチェックする。

基本中の基本だと思うのですが、以下のチェックをするといいと気がつきました。

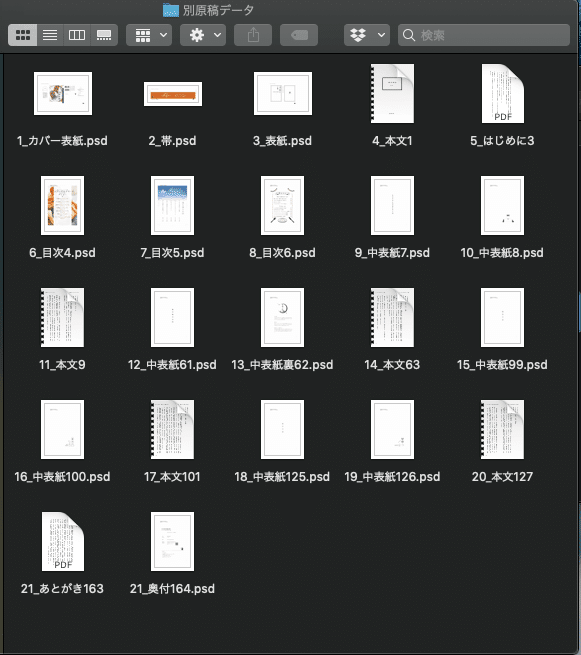

これは原稿データを寄せ集めたフォルダの中身です。

私の場合、原稿データ全体の通し番号_中身の名称&ページ数頭といったファイル名をつけ、カバー表紙〜奥付けの順に並ぶようにしています。

タイトルページを入れる&左ページから本文をスタートさせたい場合は、タイトルページ、タイトルの裏、本文……タイトルページ、タイトルの裏、本文……という並びの繰り返しによって構成されるようにします。

つまり、ファイル名をつける段階で本文のページ数(ファイル名の後半の数字)は必ず奇数から始まると胸に刻んでおけば、最終チェックも楽にできるので、私のようなミスを起こす前に気がつくはず。

この経験のおかげで、後に出す別の本でのチェックが、精神的にも楽になりました。ミスを活かせる場があって良かったよ……。

以上、2冊目の備忘録でした。

盛大にやらかしましたが、結果的にはオーライかなと思ってます。

かなり特殊な本(自分の中では)を作れましたし、前よりも諸々の作業がスムーズになりました。初心者ゆえのミスでしたが、何冊か作って痛い目みないとわからないって話も聞きますし。これを読んで同じようなミスをする方が少しでも減れば幸いです。

お手に取ってくださった方、本当にありがとうございました。