事前準備が8割|スカウトに欠かせない「1to1」の質を向上させるために知るべき4つのこと

「1to1」という言葉を聞いた事のある方は、多いのではないでしょうか?

3年前(2019年)に、「1to1」に関する記事を当社(ポテンシャライト)が執筆しました。

この記事は、「1to1」(スカウトをお送りする際に、その求職者様にカスタマイズをした文章を作成し、お送りすること)文章のポイントや実例をまとめたものです。

2022年となった今では、さらに採用活動が激化しています。例えば、エンジニアには1日10件以上のスカウトが届くとも言われ、企業様によっては興味を持っていただき応募までいかないケースも多いです。そのような状況下で、あらかじめ決まっているテンプレートを使っているだけ、簡素な1to1文面+テンプレートだと求職者様も、

「お、自分のことをよく見てくれている」

と感じていただける事はほぼないかと思います。故に採用媒体によってスカウト返信率は下がり、求職者様とお会いすることすらできない状態になってしまいます。

スカウトの配信がほぼ必須になっているかつ、1to1を記載することも当たり前になってきた中で、重要なのは1to1の質向上とスカウトテンプレートの質向上ではないかと考えております。

今回は、1to1の質を向上させるためのポイントと事例をいくつかご紹介できればと思います。各企業様の採用活動に活かしていただけますと幸いです。

なお、今回はエンジニアに特化した「1to1」についてお話できればと思いますので、ご認識お願いいたします。

※本ブログの内容は音声でも発信しておりますので、「聞く派」の方はぜひご視聴いただけたらと思います👇

こんな方に読んでいただきたい

🙋♂️ スカウトを配信する際の1to1作成に"苦戦"している人事/エンジニア

🙋♀️ スカウトを配信する際の1to1作成を"効率化"したい人事/エンジニア

1. 1to1の質を向上させるために知るべき4つのポイント

1to1を作成しようとなった時に、「よし、エンジニアのプロフィールを見に行こう」というアクションはNGです。1to1は事前準備をしっかり行ってこそ、より良い文面を作成することができます。本項では以下4つのポイントを記載していきます。

では、見ていきましょう。

1-1. インサイトを知る

突然ですが、皆さん「インサイト」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?

インサイトとは:

「人を動かす隠れた心理」のこと。

「潜在ニーズ」と近しいですが、厳密には「潜在ニーズ」と異なります。潜在ニーズは頭で考えており、口に出していない内容。インサイトは、相手に言われて「あ、そうそう、それ!」と言ってしまう、自分でも気づかないようなニーズのことです。

本ブログでは詳細は割愛しますが、詳細を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

本題に戻します。

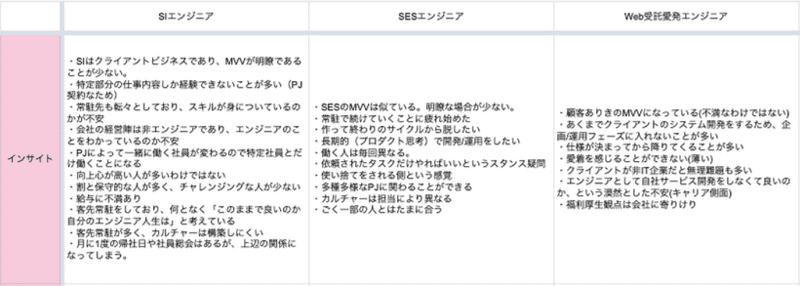

本項では、スカウトを配信する職種のインサイトを知りましょうというのをお伝えしたいので、よりイメージをしていただけるようにインサイトの例をご紹介します。

👇エンジニアのインサイト例

このようにひとえに「エンジニア」と言っても在籍している企業様によって、エンジニアのインサイトは異なります。スカウトを配信する前にここまで理解できていれば、求職者様にとってより魅力的な1to1が記載できると思いませんか?

もし、スカウトを予定している職種のインサイトが分からない場合は、社内の同じ職種の方にヒアリングしてみましょう。社内に知っている方がいない場合は知り合いに聞いてみることをおすすめします。

1-2. 職種の魅力を知る

職種のインサイトを理解したら、次にやるべきことは自社の職種の魅力(別名:メッセージング)を知ることです。職種ごとにインサイトが存在するなら、職種ごとに魅力が存在しますよね。

当社では自社/職種の魅力を知るために、採用ブランディングや職種ヒアリングを行なっています。採用ブランディングは、「魅力の発掘・言語化・整理」と定義しており、6P+CGM+Techというフレームワークに整理することが多いです。詳細を知りたい方は下記の記事をご覧ください。

職種ごとの魅力も上記の6P+CGM+Techというフレームワークに整理することができるので、スカウトを配信する前に「このインサイトには、このメッセージング(魅力)」と当てはめておくとスカウトのテンプレートや1to1を作成する際にとても運用しやすくなります。

ただ、メッセージングを作る際に一つ気をつけたいことがあります。それは、「個人的には魅力と思っているが、実は魅力ではない」というケースです。

例えば、スタートアップ企業で「社長との距離が近い」「裁量権が多い」という魅力が当社にはありますと言っていたら、どう思いますか?

「・・・。それ、他の企業も同じ。。」となりますよね。

これでは求職者様に響く文面を作成することが難しいです。そのため、まず魅力の発掘・言語化・整理をして、自社にしかないメッセージングを作ることをおすすめします。

1-3. 1to1は前半/後半で構成される

冒頭の記事で記載されている部分ではありますが、重要な部分ですので改めて。

1to1は大きく前半/後半、4つの項目で分けられると考えています。

前半

- 「経験」を褒めること ①

- 自社との「親和性」を伝えること ②

後半

- 「希望」が当社で実現できると伝えること ③

- 自社の「魅力」を伝えること ④

1to1の目的は、「求職者様に自社からスカウトした理由を明瞭に伝えるため」です。その目的を達成するために、前半と後半で構成を分けています。

まずはこの構成を理解していただければと思います。具体的にどのような文面を作成するかは会社の特徴や開発環境によって内容が変わってきますので、以下4つの問いを社内のメンバーとディスカッションをして掘り出していただけると良いと思います。

【魅力的な1to1を作成するための4つの問い】

・自社ではどのような経験を褒めると良いのか?

・自社ではどのようなエンジニアと親和性があるのか?

・自社ではどのような希望なら実現できるのか?

・自社にはどのような魅力があるのか?

1to1の事例は大項目2でお伝えしますので、こちらでは割愛します。

1-4. 褒めるポイントを知る

エンジニアの1to1を記載しようとなった時に、褒めるポイントとしてどのようなことが思いつくでしょうか?私が考えているポイントは以下になります。

褒めるポイント

- 開発の経験年数

- 技術スタック

- 開発の幅(フロント~インフラ等)

- 全工程(企画~運用)を経験している

- マネジメント経験

- 技術選定の経験

- 様々なフェーズ(0→1、10→100等)を経験している

- GitHub等のアウトプットの頻度

- 勉強会やイベントの参加

- 過去の経歴

- 学歴

- その他

ここで意識したいのは、エンジニアごとに"適切な"部分を褒めることです。例えば、Rubyのカンファレンスに登壇実績があり、業界でも有名なエンジニアに1to1の文章を作成する際に、「開発経験が豊富ですね!」「豊富なマネジメント経験ですね!」と褒めるのはちょっと違いますよね。

それよりも、「Rubyのカンファレンスでの登壇実績を拝見し、Rubyに精通していらっしゃる点に惹かれご連絡いたしました。」の方がより適切かと思います。(エンジニア知識のある方であれば、カンファレンスの内容にも触れていただくと良いと思います。)

このように適切な内容を褒めることで、スカウトを受け取る側は「自分のことをわかっている方だな」と感じていただき、返信率が上がる一つの要素になります。

ここまで1to1の質を向上させるために必要な4つのことについて説明してきました。実施することは多岐に渡りますが、スカウトを始める前に、結果は決まっていると言っても過言ではないので、まずしっかり準備をしてからスカウトを始めることをおすすめします。(もちろん、まず実施してみてPDCAを回すことも重要です。)

2. エンジニアの1to1実例を公開

事前に知るべきポイントは理解できたとしても、実際にどのようなことを記載すれば良いのかわからないと感じる方も多いと思います。そのためここからはA社という会社を仮で設定して、実例をいくつかご紹介したいと思います。大項目1で触れた内容を実際にどのように活用しているのかをご参考いただければ幸いです。

【A社の特徴】

▼会社/事業

- 2015年創業のHR系ベンチャー企業

- 3つのSaaS事業を運営している

- シリーズCで30億円の資金調達

- これからさらに事業を拡大していく方針

▼開発体制

- 開発組織

- エンジニアは約10名

- 事業成長スピードに開発組織の体制が追いついていない

- 特にバックエンドエンジニア、リードクラスのエンジニアが不足

- 開発言語

- Backend:Ruby、Go

- Frontend:React.js

- infra :AWS

2-1. エンジニアの1to1事例紹介

今回は、A社の現在の開発組織の状況に合わせて、2つの事例をご紹介します。

【事例.1】

▼ターゲット

・大手Webサービス企業のバックエンドエンジニア

・今後はプロダクトの立ち上げから関わり、0→1、1→10を体験したい

▼1to1文章例

① バックエンドを中心に豊富な開発経験をお持ちでいらっしゃる点に惹かれご連絡させていただきました。

② 特にRuby on Railsを用いた開発経験は当社の技術スタックとの親和性が高く魅力を感じており、またご経験を生かしていただける環境なのではと感じております。

③ 今後は、プロダクトの立ち上げから関わり、0→1、1→10を経験したいというご希望を拝見し、当社では現在運営している2つのSaaS以外にも新規事業を複数個計画しておりますので、ご希望を実現していただける環境をご提供できるのではと勝手ながら思っております。

④ また、今回募集している「●●[サービス名]」はサービスリリースから1年程度しか経過しておらず、まだまだプロダクトの根幹から携わることができ、1→10フェーズですのでこれまでのご経験を活かしていただきながらエキサイティングな経験を積んでいただけると感じております。

【事例.2】

▼ターゲット

・大手Webサービス企業のリードクラスのエンジニア

・今後は新しい技術を積極的に導入する会社で、技術選定から開発まで携わりたい

▼1to1文章例

① リードエンジニアとして●●社でのエンジニア組織を技術的な観点で牽引されてきたご実績に惹かれご連絡させていただきました。

② 当社の事業ドメインと同じ、HR系サービスの技術選定をされてこられたご経験はとても親和性が高く、魅力的に感じております。

③ また、今後のご希望を拝見し、当社の開発思想とマッチする部分が多く、ご希望を実現していただける環境をご提供できるのではと勝手ながら思っております。

④ 当社では新しいサービスを開発するときに新しい技術を導入することにしており、古い技術のままになることは少ないです。例えば、3つ目のサービスをリリースした時は、データ量の多いサービスになることを考慮し、BackendはGoを採用して、開発を進めました。そして技術選定などエンジニアとして根幹の業務にも携わっていただけるような方を探しているため、ぜひ一度カジュアルにお話させていただけないでしょうか。

いかがでしたでしょうか。①~④の流れに沿って記載すると、求職者様に自社からスカウトした理由を明瞭に伝えることができると感じていただけるのではと思います。

3. トリッキーな1to1の運用事例

最後にトリッキーな1to1の運用事例を5つご紹介します。ひとえに「1to1」といっても、上記の実例のようなエンジニアのプロフィールを見て、スカウト文面の一番上に挿入するだけではありません。多くのスカウトが届いている求職者様に対して、どのように差別化をしていくのかが重要なポイントです。1to1の表現方法や運用方法は様々あるので、ご参考いただけましたら幸いです。

3-1. 1to1を文面の最初と最後に入れる

1to1は基本的に、スカウト文面の最初に入れることが一般的かと思います。(実際に約200通ほど1to1を分析しましたが、8割以上は最初のみに入れている状況でした。)この事実は、スカウトを受け取る求職者様も感じていらっしゃるのではと思っています。

1to1で大事なことの一つは、求職者様に「自分のことをよく見てくれている」と思っていただくことです。そのため、最初だけではなく、最後(文末)に1to1の文章を入れることで、多数のスカウトメールと差別化ができ、求職者様の受け取り方は変化すると思っています。

👇1to1を最初と最後に記載する文面のイメージ

また、採用媒体によっては文末から表示されるようになっている媒体もあるので、求職者様からどの部分がまず目に入るのかを考えて、1to1を作成することをおすすめします。

3-2. 1to1を仕組み化する

1to1の重要性はわかったけれども、時間がなくてそこまで工数をかけられない...という方も一定数いらっしゃるかもしれません。

そのような方におすすめしているのが、スプレッドシートであらかじめ「型」を作成しておくことです。当社が使用している1to1シートを一部公開します。以下のようなイメージです。

👇1to1前半

👇1to1後半

1to1の前半/後半で分けており、求職者様のキャリアや希望別に使用しています。もちろん、そのままコピーして完成。というケースは少ないですが、大幅な時間短縮になることは間違いありません。

3-3. パワーワードを入れる

今回、メインでお伝えしているエンジニアや、デザイナー、マーケターなど求人倍率の高い職種の求職者様は、非常に多くのスカウトを受け取っています。そのためスカウト1通1通、熟読せずに流し見をする方が多いのではと思います。

その前提のもと、いくつかのスカウト文面を確認していると頭に残る、ヒキのあるスカウト文面には短文で分かりやすく、強烈なメッセージ性のあるフレーズ、いわば「"パワーワード"」が含まれていることに気付きました。

例えば、👇のようなイメージです。

このような文面を挿入することで、多くのスカウトを受け取っていても、他のスカウトに埋もれることなく、返信率が高まる可能性があるので、パワーワードになりそうなものはないか、探すことをおすすめします。

👇詳細は下記の記事をご覧ください。

3-4. 1to1を手紙にする

こちらは1to1の前半/後半という枠組みから外れた1to1の運用事例になります。

「1to1をスカウトメールの文面にそのまま記載しなければいけない」と言う固定観念があるように思い、より、「あなたに届けたい」「あなたと是非会いたい」と想いが伝わるのはなんだろうと考えた結果、手紙でした。

一人ひとりにnotion等のサイトを用いて、求職者様にカスタマイズしてお送りするイメージです。

👇以下をご覧ください。

ただ、これは運用工数が特にかかるものになっているので、量より質を大事にしたい方や、工数に余裕のある方はぜひ実施していただけると良いと思います。(こちらはまだ運用実績がありませんが、今後運用したいと思っている内容です。)

3-5. 魅力をとにかく書き出し、求職者様に合わせた文面を作成する

こちらも、3-4同様、1to1の前半/後半の枠組みから少し外れた1to1の運用事例になります。

運用方法を簡単に説明すると、上述した6P+CGM+Techで自社の魅力を整理した後、スカウトのテンプレートに魅力を羅列します。その後、羅列した魅力を求職者様の希望条件に合わせて文面を刷新する運用です。

👇以下をご覧いただき、イメージを膨らませていただければと思います。(実際に使用しているテンプレートのため、ブラインドしております。)

やや見えにくいですが上記の写真では、合計10個の魅力を記載しています。そのまま10個の魅力を箇条書きで簡潔に記載することで、幅広く魅力を伝えることもできるので、その運用方法も選択肢の一つです。

ただ、10個の魅力を箇条書きで記載することのデメリットは、具体的な内容まで伝えることができない点、よりテンプレのように思われてしまう点が挙げられます。

そのデメリットを解消するのが本項でお伝えしたい運用方法です。本noteは1to1の運用事例のため、より1to1に寄せた記載をしていくと、やはり求職者様によって会社の魅力に感じる部分、転職活動に求めることは異なります。

例えば、求職者様のプロフィールを拝見し、希望条件に社会的意義のあるサービスに関わりたい、ワークライフバランスを意識した働き方をしたいという記載があれば、10個ある魅力の内、関係のないものは削除し、philosophy(理念や思想)の観点で訴求できるものとprivilege(福利厚生)の観点で訴求できるものの詳細を記載することで、求職者様により魅力的に思っていただけるような1to1のスカウト文章が作成できます。

3-4同様、通常の運用より、やや時間と工数がかかりますので、状況に合わせて実践していただけると良いと思います。

4. 最後に

いかがでしたしょうか。

1to1の質を向上させるためのポイントや運用方法について話してきました。今回、最もお伝えしたいことは1to1の質を向上させるためには事前の準備で決まることです。

💡要点のおさらい [1to1の質を向上させるための事前準備]

- スカウトを配信する対象のインサイトを知る

- 自社の職種の魅力を知る

- 1to1の構成を知り、4つの問いに回答する

- 褒めるポイントを知る

つまり大項目1が特にお伝えしたかったことになりますので、一度自社で行っている1to1の文面や運用方法を見直していただき、質の高い1to1作成をサポートする役割を本noteができたら嬉しいなと思います。

長文でしたが、最後までご覧いただき、ありがとうございました!感想等ありましたら、お気軽にSNS等で発信していただけると嬉しいです!

また、当社の採用/人事組織系支援にご興味がある方はお気軽にお声掛けください。

ポテンシャライトのノウハウを取り入れたATS、「Opela」にご興味をお持ちの方は下記よりご連絡いただければと思います。

これから採用/人事/組織系のアウトプットを続けていきます。

よろしければフォローもよろしくお願い致します(下記クリックいいただき、「フォロー」ボタンがあります)👇

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?