”ポジショニング”か”コンビネーション”か 現代サッカー戦術論におけるPositionismとRelationismの対立

今、英語圏で話題のRelationismとは?

昨今の英語圏におけるサッカーの戦術議論を追いかけている者がよく目にする2つの単語がある。

ーーー "Position"と”Relation”

UEFA A級ライセンスを保有しスコットランドで活躍するコーチJamie Hamilton氏が英語で"Position"と"Relation"に関する記事を発表したことをきっかけに、現代サッカーにおける"Position派閥 (Positionist)"の監督と"Relation派閥 (Relationist)"の監督の対立についての議論が盛り上がりをみせることとなった。

Hamilton氏は"Position派閥”を「すべての関係性(コンビネーション)が選手のポジショニングのための機能であると考える派」とし、"Relation派閥”を「すべてのポジショニングは関係性(コンビネーション)を活かすプレーのための機能であると考える派」と定義しており、

POSITIONISM & RELATIONISM

— Jamie Hamilton (@stirling_j) November 10, 2022

POSITIONISM: where all possible relations are a function of positions

RELATIONISM: where all possible positions are a function of relations

Diniz’ Fluminense shows us a real world example of how RELATIONISM can ‘work’ in top tier pro-football. https://t.co/IQRAZdrF8I

氏は自身の記事の中で”Position派閥”の例としてペップ・グアルディオラ監督やコンテ監督を挙げ、"Relation派閥"としてフルミネンセのディニス監督を挙げている。

日本語ではおそらく「ポジショニング派閥」と「コンビネーション派閥」とでも翻訳するのが最もわかりやすいであろう2つの概念の対立は決して新しいものではない。

規律を重んじる欧州に多い”ポジショニング派閥”と選手間の自由を尊重する南米に多い”コンビネーション派閥”の対立は、古くは極端なポジショニング派閥であるルイ・ファン・ハール監督時代のバルセロナでブラジル代表の司令塔であったリヴァウドを冷遇し、その直後にはアルゼンチン代表の司令塔であるリケルメを冷遇した例がある。

彼らの英雄を冷遇した”ポジショニング派閥”のファン・ハールは、南米人にとって忌み嫌う存在であり、2022年カタールW杯でファン・ハール率いるオランダ代表がアルゼンチン代表と試合をしたときには感情を剥き出しにしたメッシがオランダのベンチに向かって挑発したことは記憶に新しい。

では、なぜその”ポジショニング派閥”と”コンビネーション派閥”の対立が、2023年の今、英語圏で盛り上がっているのだろうか?

火付け役となったHamilton氏が最初に英語でこの議論について記事を書いたのは2022年にフルミネンセのディニス監督が、2010年代ペップ率いるバルセロナの大躍進を皮切りに欧州で様々な言語の壁を超え普及し体系化された”ポジショナルプレー(Juego de Posicion)”に対して、従来より自由を重んじるアイデンティティを持つ南米のサッカーで進む欧州へのアンチテーゼの議論を紹介したものになる。

過去にはハンガリー人指導者ボジク・ヨージェフが”ファンクショナルプレー(Jogo Funcional)”と呼んだものが、南米で議論を重ね理論体系化が進んだことが伺え、かつて欧州で”ポジショナルプレー(Juego de Posicion)”がオランダ語・スペイン語の壁を超え英語で理論が再整備されたのと同様に、”ファンクショナルプレー(Jogo Functional)”が"Relationism"としてとして英語圏で理論の再整備がされ普及したことによく似ている。

Relationismの体系化: 南米サッカーの”自由”を言語にする作業

これまで”ポジショナルプレー(Juego de Posicion)”はその理論を様々な言語に翻訳され、その理論を構成する要素(数的、質的といった優位性、レストアタック、レストディフェンスなどのフォーメーションのパーツなど)はたくさんの記事や書籍などで解説されている。

それと同様に、Hamilton氏は”Relationism”(=”コンビネーション派閥”)の理論となる”ファンクショナルプレー(Jogo Fucional)”について”WHAT IS RELATIONISM?”と題した自身の記事で以下のように構成要素をまとめている。

toco y me voy

tabela

escadinha

corta luz

tilting

defensive diagonal

the yo-yo

Toco y me voyとTabela; コンビネーションプレーの基礎となる”壁パス”

Hamilton氏はまず”コンビネーション派閥”の最も基礎的なものとしてToco y me voy(パスアンドゴー)とTabela(テーブルの意、壁パスの”壁役”を指す)を挙げている。

英語圏では"ワンツー"と呼ばれる一連の動きであるが、Hamilton氏は、”ポジショニング派閥”のチームでは特定のゾーンへ侵入するために狭い空間で使われるこの動きは、"コンビネーション派閥"のチームでは”パスアンドゴー”で動いた選手は前進するためであれば長い距離でも構わず指揮官の制限を受けないものと解説している。

EscadinhaとCorta Luz; 斜めに一列に並ぶ動き

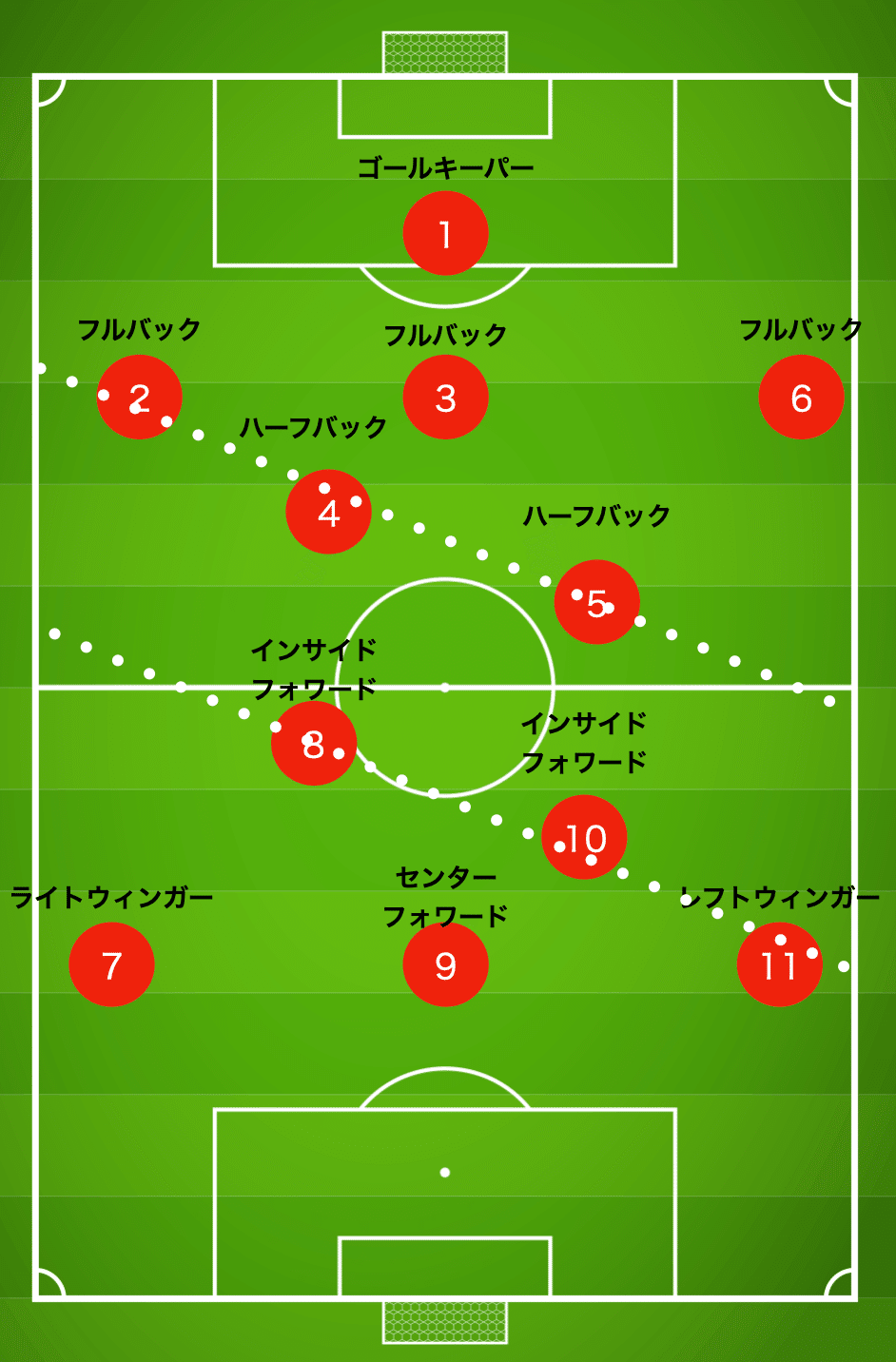

1950年代、ブラジルでは欧州で発展したWMフォーメーションを輸入し、選手が斜めに並ぶDiagonalシステムを開発、後の4-2-4システムの基礎が産まれた。

このDiagonalシステムにおける斜めの並びはEscadinha(階段の意)と呼ばれ、”コンビネーション派閥”のチームがその基礎となる壁パスを使うのに重要な役割を果たすとHamilton氏は解説する。

このEscadinhaの形に選手が並んだとき、真ん中の選手がCorta Luz(いわゆる”スルー”)をするとこで壁パスがより強力な武器となる。

下図では左ウィングの選手からのボールをEscadinha(階段)の真ん中の選手がスルーし相手の最終ラインの裏へ走り込み、ゴール前中央の選手がTabela(壁パス)を出す動きを表している。

”ポジショニング派閥”のチームにとってこのプレーは「2人の間の連携」が「3人以上が組織的に作る連携」に発展することを意味し、”ポジショニング派閥”における”第3者の動き(Third-man running)”と同等の位置づけの動きである。

Tilting、Defensive Diagonal、The Yo-Yo; 個々の連携をチーム全体に落とし込む3つの要素

Escadinha(階段)の並びを作るためにはボールのあるサイドに選手が一定数集まる必要があり、これをTilting(傾けるの意)と呼び、また傾きをつけ片方のサイドに選手が密集した時、逆側のサイドでスペースを狙う役割をDefensive Diagonal(守備の対角線)と呼ぶとHamilton氏は解説する。

また、片方のサイドにTilting(傾ける)し密集した際に、必ずしもボールを前に進めることができるとは限らない。

そのため”コンビネーション派閥”のチームはTilting(傾ける)した際にサイドと中央でyo-yo(ヨーヨーの意)のようにボールを行ったり来たりさせ、Escadinhaの形になることを狙う必要がある。

これらの要素を組み合わせることで”コンビネーション派閥”のチームは、選手間のコンビネーションプレーを理論的に落とし込むことができるようになる。

Positionismとの比較とその問題点

このRelationism/”コンビネーション派閥”の考え方はPositionism/”ポジショニング派閥”といくつかの点で明確な違いがある。

まず、”ポジショニング派閥”では特定のエリアに”居ること”が重要な要素となっているが、”コンビネーション派閥”では(”壁パス”がその基礎とされるように)特定のエリアに”居ること”ではなく”入っていくこと”が重要な要素となる。

また、冒頭のHamilton氏の記事の中で氏が”ポジショニング派閥”を”機械的”と表現したように、”ポジショニング派閥”ではボールの前進をある程度事前にデザインし準備することで連携を高めるが、”コンビネーション派閥”では流れの中で個人が”直感的な閃き”によってワンツーパスを駆使しボールを前進させることにより重きを置いている。

このようないくつかの異なる点から、Hamilton氏やフルミネンセのディニス監督らは、”ポジショニング派閥”と”コンビネーション派閥”の2つの派閥の考え方を真逆の対立するものと考えているが、2つの考え方にはいくつも共通点があり、筆者個人は決して対立するものではないと考えている。

”コンビネーション派閥”が重要視する”連携力”は、”ポジショナルプレー(Juego de Posicion)”が目指す優位性の一つ”Socio-affective superiority(直訳すると社会的影響力優位性、連携力のより強いサイドが持つ優位)”と同じコンセプトである。

また、Hamilton氏らが”ポジショニング派閥”として、ポゼッションの時間を長くし試合の主導権を握るプロアクティブなアプローチのグアルディオラ監督と、相手のプレーするスペースを予め埋め攻撃の効率性を高めるリアクティブなアプローチのコンテ監督を同じ派閥に括るのは違和感を感じる人も多いのではないだろうか。

さらに、この定義に従えば、ゴール前に”バスを停める”モウリーニョ監督はリアクティブな”ポジショニング派閥”の監督ということになるが、ポルト監督時代のデコ、インテル監督時代のスナイデルに代表されるように、(レアル・マドリッドでメディアやスター選手、そしてライバルチームであるバルサの躍進によりプレッシャーに潰され極端な行動を取るようになる以前の)モウリーニョ監督は攻撃を典型的な10番のタイプの選手の閃きに任せることが多く、「”ポジショニング派閥”対”コンビネーション派閥”の対立」で表したい「”規律”対”自由”」の対立は、実はグラデーションになることを示唆している。

RelationismとPositionismの今後

このようにRelationism/”コンビネーション派閥”とPositionism/”ポジショニング派閥”という2つの考えを「対立軸」として理論構築をしていくのはおそらく無理があるだろう。

しかし、”コンビネーション派閥”の監督・コーチが自身の”自由に重きを置くサッカー”という哲学を先述のHamilton氏の記事のように言語化しさらに英語圏で発信することで、今後サッカーという複雑なスポーツの”芸術的な側面”の理論化が進み、サッカーの攻撃の多様性はますます進化していくのではないだろうか。

特にクラブレベルよりもチーム全体での練習をする時間が短い国際試合では”コンビネーション派閥”の監督が求める”即興性”は重要になることが多く、この理論は各国の代表でより重要視されるのではないだろうか。

また、ドイツ人コーチであるクラマー監督を祖とする日本サッカーは、Jリーグ発足前後に読売クラブのラモス瑠偉、住友金属のジーコといった南米の影響を強く受け発展してきた歴史がある。

そのため、日本語圏のサッカー用語は従来より”コンビネーション派閥”の考え方と相性が良く、例えば英語では”ワンツー”と数字のみで表されるコンビネーションプレーも、日本語では”壁パス”や”楔のプレー”といった言葉が存在し、上記のTabelaの役割を理解しやすい言語となっている。戦術理論の発展に日本がどのような貢献をするかも今後の注目ポイントになるであろう。

もし面白いと思っていただけたり、興味を持っていただけましたら、サポートではなく、ぜひ実際にスタジアムに足を運んでみていただけると嬉しいです。