量子物性を研究するまでの道のり

こんにちは、パルです。

ただいま研究室から帰ってきたところです。現在2023/4/5(水)で、4/1から東工大の大学院生になったばかりです。大学院から東工大の研究室の配属になった訳なので外部の人間なんですが、先生をはじめ、先輩方や同期は非常に優しく、ありがたい限りです。

さて、私が大学院で他大学に入学した理由は、研究分野を変えたからです。B4では理科大でロボット制御をやっていました。ですから、

ロボット制御(機械系)⇨量子物性(物性系)

と研究テーマを変化させた訳でして、なおかつ両者はほとんど違う分野の研究です。

大学の研究にあまり詳しくない方にわかりやすく説明するなら、職場の環境が悪いわけでもないのにIT系から福祉系に転職するようなものです。過去の資格や経験が活きない訳ですから、特に理由もなければ異業種転職しないと思います。

つまり単刀直入にいうと、私は学部の研究経験を無にしてでも量子物性がやりたかったということです。

この記事では、大学学部時代の私を自分で振り返る目的も兼ねて、

なぜ量子物性をやろうと思ったか

ということについて話していきたいと思います。

他の分野に行こうと思っているけど迷っている方

そもそも大学の学部選びで迷っている方

大学院受験しようか迷っている方

などにとっては多少参考になると思います。事細かに振り返るので結構長めの記事になるつもりですが、少しずつでも是非読んでいってくださいな。

上のテープはラブライブフェスに行った記念です。

大学入学前〜B1(専攻を決めたい時期)

電気電子系を選んだ理由

私は高校時代、物理学、特に電磁気学が非常に好きな学生でした。

電磁気学というのは物理学の1分野で、電磁的な現象を考察の対象とするものです。

電磁的な現象って、力学や波動に比べて直感でわからないんですよ。力学は具体的に現象を想像しやすいので、

「おそらくこのような結果になるだろうな」

という推測がまずできる。そして運動方程式を解くことで結果を確認するというプロセスで力学的現象に対する理解を深めるんですよね。これはこれで楽しかったんですが、「意外性」があまりないんですよ。

それに比べて電磁気学は、日常に溢れる現象に置換できないので、結果の推測が初心者にはしにくい。ですから、計算した結果が全部新鮮に映ったんですよ。

加えて、空間の性質を表す4つの方程式(ないしは電気素量に関する保存的性質が+1で計5つ)から、日常的にも応用例が多数あるような、電気回路や電磁波に関する法則が導かれるので、

「あの電化製品の中で起こっている現象も、落雷も、無線通信も全てこれら4つの式から導かれたものだったのか!」

と意外性抜群だった訳です。ちなみに、この4つの方程式を総称して「マクスウェル方程式」と言います。

日頃から見ている原理がよくわからなかったものの原理が解明されていく。こういった電磁気学のもつ性質に高校生の私は魅了され、高校生のうちから大学の電磁気にもチャレンジしはじめました。ベクトル解析の本を買って読んだり、自分でノートに電磁気理論構成を試みたりしていました。

しかしそのようなことばかりやっていたので、受験勉強もおろそかになり、全体的に大学受験はあまりうまくいきませんでした。常日頃から、「もっとやりたい勉強があるのに、なんでさせてくれないんだ!!」とフラストレーションを溜めていました。今思えば、受験勉強も大事だとは思うんですけど、あの頃はまだ未熟で何が優先かの判断がつかない年頃だったのかもしれません。

結果として現役は全落ちでしたが、1浪で東京理科大学の電気電子学科に拾ってもらいました。1浪の時もあまり変わらない生活だったので、こんな自分に可能性を見出してくれた理科大には本当に感謝しています。

加えて、もう一つ明治大学からも物理学科の合格をいただきました。どちらも落ちこぼれだった私からすれば非常に名門大学です(世間一般でもあまり知らない方はいないかと思います)。

さて、ここで問題が発生。電気電子系と物理系、どちらに行こうか。

そこで私は考えました。確かに物理学は好きだが、物理学はおそらく独学でもある程度やるだろうし、どういう分野があるかも少し知っている。だが電気電子工学はどうか。電気電子と言っても自分の興味がない分野もあるし、何から勉強すればよいかすらわからない。でも、

電磁気学に関連する応用分野は隅から隅まで知り尽くしたい。

そう思いました。加えて些細なことですが、俗にいう大学ランクでは理科大の方が明治より少し上くらいだったので、就職を考えてもそちらがよいだろうと思いました。

よって私は理科大の電気電子学科に入学することになった訳です。

B1時代の物理学科への憧れ

晴れて理科大で電気電子専攻になった私ですが、悩んだとはいえやはり物理学科への憧れはありました。

また、当時の私は物理科の教師に憧れていたのですが、物理教師免許が電気電子専攻では取得できないということもあって、4月には早くもB2からの理科大物理学科への編入を考えはじめました。

若き頃の私の考えがうろうろしていてイラっとするかもしれませんが、本当に電気電子も物理も両方勉強したかったので、ずーーーっとそれからも心のどこかで悩んでいましたね。

そうして編入の時期が近づいた11月頃、当時の教務幹事に編入について相談に行きました。返答は、

「大学は研究機関なので、研究の内容で選ぶべきであって学部の勉強内容で選ぶべきではない。従って、物理科の研究室見学を推奨します。」

といったものでした。

ですが12月、言われるがままに光をテーマにしている物理科の研究室の見学に行った私ですが、「なんか違うな」と思いました。言葉では説明できませんが、直感で「自分がやりたいのはこれじゃない」と思ったんです。

それを機に、物理科への編入を取りやめ、その代わりに物理研究サークルに入部。物理の話はサークル内で楽しくすることにして、大学ではそのまま電気電子の勉強を進めました。

ちなみに、勉強は受験時代とはとって変わり、結構ちゃんとするようになったと思います。というのも、やっとやりたい勉強ができると思ったからですね。

あまりにも別人の字すぎて自分でも笑ってしまいました。

電気電子学科は私だけでしたし、物理科の皆さんにも電気工学の良さを知ってほしい。

B2〜B3前期(量子力学との出会い)

最初は量子力学も、特に面白いとは感じなかった

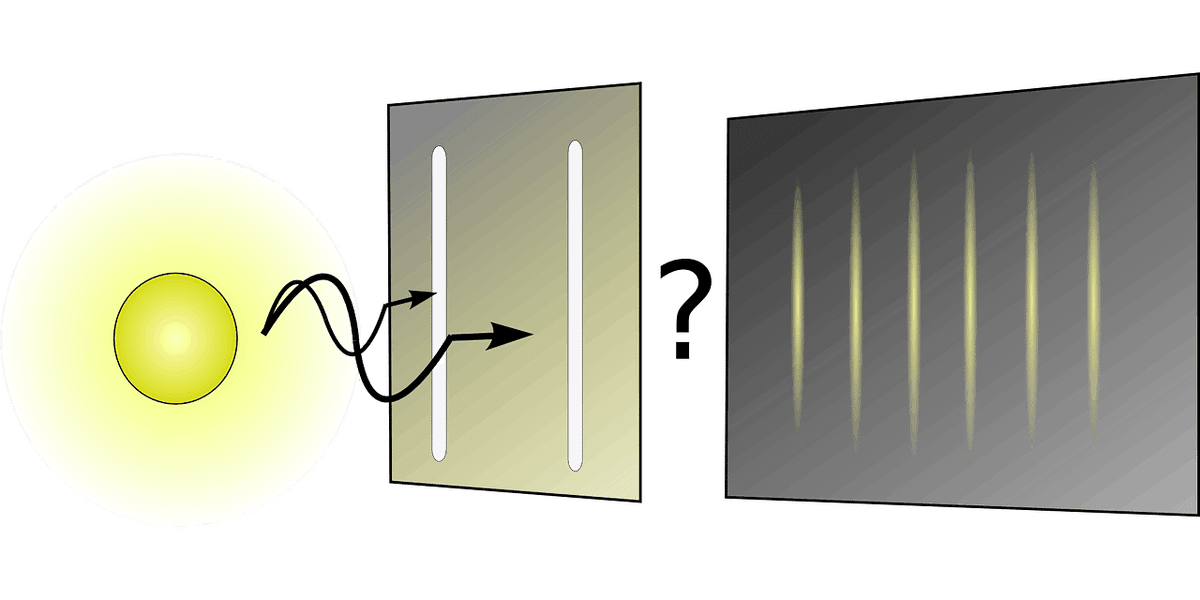

そもそも量子力学とは、簡単にいえば「非常にミクロな世界で成り立つ諸現象を表す物理学」です。電子のように非常に小さいものの運動を扱おうとすると、高さのある壁をすり抜けたり、2つの粒子が遠くにいるにもかかわらず片方の状態指定によってもう片方の状態が自動的に決まったりと、あまり常識的ではない特性を示します。

このような特性を利用して、現在さまざまな応用がされ、非常に人類の役に立っています。私が今この記事を書くために使っているMac Book Proでも、フラッシュメモリや画面のLED、PC内部の演算装置などさまざまな部分で原理的に量子力学が利用されているといえます。

この量子力学に初めて出会ったのは、B1の後期です。ここで物性基礎の授業があり、シュレーディンガー方程式:

$$

ih \frac{\partial} {\partial t} \ket{\psi(t)} = \hat H \ket{\psi(t)}

$$

また、時間によらないシュレーディンガー方程式:

$$

\hat H \ket{\psi} = E \ket{\psi}

$$

を知りました。またB2で物理学科の量子力学入門授業を他学科履修し、ここでは井戸型ポテンシャル中の粒子やエーレンフェストの定理などを学びました。

しかし電磁気学とは違い、初めは量子力学にはそこまで面白味を感じませんでした。そもそも物理学というより哲学的な分野だと思っていた気がします。

1番の問題は、その「根底」がどこにあるのかわからなかったからです。量子力学の授業で最初に説明されることといえば、「コンプトン効果」や「光電効果」などの発見から量子論が発見されるに至った歴史的推移です。そんなものを説明される訳なので、電磁気学のマクスウェル方程式のような「一番根底のものがなんなのか」がよくわからなかった訳ですよ。

(ちなみにシュレーディンガー方程式は一応、波動関数の時間発展を表す量子力学の基礎方程式なので、同じく電磁気学の基礎方程式であるマクスウェル方程式に値するものを説明されていないとはいえませんが、古典物理における理論構築をする上での「仮定」に値するものが量子物理では適用できないわけなので、「根底」という意味では理論的構築を行う上での位置付けは全く異なると思っています。理論的な基礎だったらリーマン多様体が〜微分形式が〜関数解析が〜とかいう話は置いといて。)

エルミート演算子の導入で革命を受けた

B3になったあたりで、私は「物性物理学」の分野に進もうと決意しました。理由は、理論物理もデバイス応用も両方にまたがった分野だからです。先ほどにもお伝えしましたが、私は物理学も電気電子工学も両方やりたかったので、単純ですがその両方がやれる分野に行こうと思ったのが最初でした。

そうなると、量子力学も統計力学もきちんとやらなくてはいけない……

というわけで、熱力学や解析力学、量子力学、統計力学など、物理学科で開講されている授業を片っ端から受けました。単位の認定を受けたものも結構ありますが、電気電子の授業と被っていたり履修上限に達したりしたときは先生に直談判して、特別に履修者のみ見れるサイトを見させてもらったりしていました。

サークルの先輩から聞いた話では、一部の物理科の先生の間では、「パルくんっていう相当勉強熱心なやつがいる。電気電子の学科からうちの授業を履修もしていないのにきている。」と話題になっていたそうですが笑

一般相対論とか、相当難しい授業もありました。ただまぁわからなくてもいいので、とりあえず聞いとくだけでも意味があるかなと思ったんですよ。

後で必要になって勉強し返した時に、クリストッフェル記号とかリッチテンソルの話が出てきたら「あ、あれそういうことだったのか!」と思い出して覚えやすいかなーと。

量子力学もその対象から漏れずに私は他学科で(しかもモグリで)受けたわけですが、最初の授業から衝撃を受けました。

エルミート演算子$${\hat A (= \hat A^\dagger)}$$というものを導入するのですが、量子力学的な揺らぎが存在しないと仮定すると、 状態$${\psi}$$に対して、

$$

\hat A \psi = a \psi

\left( a \coloneqq \left< A \right> \coloneqq \braket{\psi | \hat A| \psi} \right)

$$

が成り立つわけです。当然これは時間によらないシュレーディンガー方程式:

$$

\hat H \psi = E \psi

$$

を含んでいるわけですね。

それまでの電子物性の授業ではとにかく井戸型ポテンシャルが出てきて、時間によらないシュレーディンガー方程式を解かされるんですよ。あたかも「シュレーディンガー方程式は絶対原理だ!!」と言った感じで。水素原子などの、特殊関数を用いて解く量子化学的な分野はぶっちゃけ嫌いで、やってすらいませんでした。(というか今もほとんど知りません)

ですがこのエルミート演算子を知った時点で、より根底となっている基本的な原理が存在すると確信したわけです。

さらに物性の授業で、量子力学には様々な工学的応用分野が存在することも知っていました。量子光源、量子情報、量子暗号、半導体物性、量子コンピュータ、スピントロニクスなど、様々です。

つまり、私が一番やりたかった「理論物理とデバイス応用の両方の側面を持つ分野」に合致しているわけですね。

ここから私は、量子力学やそのデバイスの分野、すなわち量子物性を専門的に研究したいと思うようになりました。

長々と話していますが、もう少しだけ付き合ってください。

B3後期(外部進学を決定)

そうだ、外部受験しよう。

B2〜B3前期の時点では、内部進学か外部受験するかは正直決めていませんでした。正直やりたいものが「物性物理だったらとりあえずはOK」といった感じで、あまり絞られていなかったんですね。むしろ、やりたいことができるなら内部でストレートの方が楽でいいかもなーと考えていました。

ただB2の時に「東京工業大学には成績が優秀であれば推薦進学(A日程)がある」ということを知りまして。内部か外部、どちらにしようか決めかねていた私は

「とりあえず、外部の選択肢も入れておくか〜。東工大、かっこいいしな」

と思い、この辺りで外部を視野に入れ始めました。

それまでもそんなに成績は悪くはなかったのですが、あまり成績を気にしてはいませんでした。面倒なのは出席だけしてやりたい勉強をしたりそのまま帰ったりなど、当時は結構自由奔放でしたね。

単位はきちんと全て取っていましたよ。電磁気学に関しては高校時代からやっていたおかげで結構知っている内容だったので、講義は面白いのでちゃんと出ますが演習などは授業に出ずともテストで評価Sだったりしました。

それでも20位を切るくらいの順位で、A日程を受けるには足らないと思いましたのでB3はしっかり点数をとりに行きました。おかげでB3前期はGPA3.6、後期は驚きのGPA4.0を記録して、B3合わせてのGPAは3.8でした。全体の順位は4位まで上がりました。最初からやってれば主席とか狙えたかも知れないにぇ……

基本的にずっとやりたい勉強をしていたので、後悔はないですけどね。

さて、先ほど量子物性を研究しようと志した話がありましたね。最終的な順位が4位なので、志望研究室を選んだら確定で入れますね。やったね!!量子物性が確定ででき……ませんでした。

なぜだと思いますか??そうです。そもそも学科内の研究室に「量子物性」を研究しているところがないのです。

そもそも私が量子力学が好きになったのも、物理学科の授業での出来事でした。そう、電気電子の授業じゃないんです。つまり量子力学を専門でやっている人がいないのです。

確かに電子物性の授業はありましたが、そこの研究室は太陽電池とか水素発電とか、物性とは言っても環境エネルギー方面の研究だったんですね。

じゃあ東工大行くしかないやん!!

そう思ったわけです。

ではなぜロボット制御にしたかと言いますと……正直、仕方なくです。

先ほどの太陽発電の研究室は3年間来てくれることを推奨していて、1年で他大に行く人はあまり来てほしくないというスタイルだったんです。他大の人だけ学会に出れないとかの噂も聞いたことがあります。

ですから1年だけでも、量子でないとはいえ物性物理に近しい分野をやって東工大に行ってもよかったんですけど、1年とはいえB4時の研究もしっかりやりたいと思っていたのでその研究室はやめました。

半導体物性の研究室もあったんですけど、なんと私がB4に上がった時点でちょうど定年退職になってしまい、研究室がなくなってしまいました。他には圧電物性などありましたがあまり興味が出ず、結果として物性物理を諦めざるを得なかったんです。

そこで、B4時は量子物性の次に興味があった制御工学をやることにしました。

次からは、B4時の研究生活及び大学院受験について語っていきたいと思います。

大学院に行くとも思ってなかったし、東工大に自分が通うことになるとは想像もしなかった。

B4前期(大学院受験期)

大学院受験の勉強は楽しくやる

まずは東工大の大学院受験の仕組みについて話していきましょう。

東工大の大学院受験は基本的に、

A日程

B日程

の2通りの受験形式があります。電気電子系の場合は、

数学

電磁気学

電気回路 or 物性基礎

の3つの受験科目になります。加えてTOEFLやTOEICのスコアシートで以て英語の得点を換算します。

A日程は先ほども話した通り推薦形式です。推薦形式とはいえ、口頭で言われる問題を短い時間内で解く試験があります。学部から東工大に通っている、いわば内部受験生は結構A日程で通ります。しかし外部からA日程を受ける場合はそれ相応の成績と実力が必要になります。参考までに、私は学部4位でA日程の受験資格を得ましたが、他学部ですが7位でA日程を受けられなかった人がいましたので、おおよそ学部で5位以内なら大丈夫ではないかと思っています。

B日程は通常の一般入試形式にになります。こちらは誰でも申請すれば受験することができます。A日程で惜しくも受からなかった場合でも、B日程を受験することができます。ですから、A日程は受験資格を得るだけお得ということになります。

どちらの受験形式かは東工大側が選びます。2022年度の場合、出願が6月中旬、それから3週間くらいの7月前半に受験形式が判明しました。A日程は受験形式発表からたった1週間後の7月中旬、B日程はもっと先の8月中旬に行われました。

私の場合は最終的にA日程の受験資格を得ましたが、わかったのは7月前半なのでそれまでは当然B日程想定で受験対策をしました。

具体的には、TOEICの対策は嫌だったので毎日少しずつやるようにし、2021年の11月頃から2022年の4月まででゆっくりと点数を上げました。最終的にTOEICは760点まで上がったので十分だと判断し、5月から他の試験科目の対策に移りました。学部の勉強は一通り理解していたので、これでも時間は十分すぎるくらいでした。

ここで私が大事にしていたことは、「受験勉強であっても楽しみながらする」ことです。私は問題演習ばかりするのは楽しくないし、意味がないとも思うので、基本的に最初は原理をもう一度復習し、理論的証明も残さず追いました。だって実際に受験が終わった後、過去問を理解していることよりも理論的に理解している方が絶対いいし研究にも役立つじゃないですか。問題演習はあくまでも演習なんですから。実際、過去問演習に取り掛かったのは7月に入ってからです。

5〜6月はずっと東工大で指定されている教科書を読んでいました。中には理論的な部分が甘いつまらない本もあって、その場合は他の本で代用していましたが、理科大の教科書よりはいい本が多かったです。特に、

浅田ら, "電磁気学 (電子情報工学ニューコース)," 培風館

高橋ら, "半導体工学 半導体物性の基礎," 森北出版株式会社

松澤, "はじめてのアナログ電子回路 基本回路編," 講談社

柳沢, "回路理論基礎," 電気学会

の4冊は受験に使った中でもかなり良い本だと思います。電磁気学以外は購入して今でも読みますし、電磁気学も絶版でなければ欲しいところです。他にも受験に使った本ではないですが、

阿部, "電子物性概論 量子論の基礎," 培風館

杉江・藤田, "フィードバック制御入門," コロナ社

藤井, "アナログ電子回路―集積回路化時代の―," オーム社

など、東工大の先生が書いている工学理論の本はかなりお薦めできます。(逆に数学や物理の本に関しては、少なくとも私はそこまでいい本に出会わなかった印象です。ただ水本先生の電気情報数学はコンパクトな割に良いフーリエ解析の本だと思いますので、全てではないですが。)

これだけでも、教科書を楽しみながら読んでいたことが伝わると思います。私はこのように理論を勉強するのが好きなので、教科書をしっかり読む勉強法だったわけですが問題解くのがとにかく楽しい人はそれでも良いでしょう。要するに、楽しんだもん勝ちなのです。

就職が有利とか、そんな話はいいのです。工学系でも数学が好きならとことん数学をやれば良いし、電気電子系でも経済が好きなら経済の方面に進めば良いのです。優先順位はありますが、受験勉強期間でも問題演習をせずに理論をひたすら勉強をしたって良いのです。ここに前例がいますから、保証できます。

嫌だと思うような勉強は絶対にしてはいけません。学問は新たな知識を得る楽しみや、考えることの楽しみを与えてくれるものです。大学受験ならともかく、大学院を志そうとする人であれば、学問が面白いという感情が全くわからないという人はいないはずです。その気持ちを絶対に忘れないで、最後まで尊重してください。

このように紙に書いておくと、忘れないし実行にも移しやすいのでお薦めです。

受験勉強期間の研究室は「息抜き」である

楽しみながら受験勉強をしていても、当然不安やプレッシャーは消えないのでストレスがたまらないわけではありません。

私はその息抜きと言いますか、ストレス解消に最も良いのが「とりあえず人と話すこと」だと思います。研究室にはいつも誰かしら友達がいるので、受験期間でも週3くらいで行っていたわけですね。ただ単に喋って何もせずそのまま帰る時もありました。

ここで私のB4時の研究分野の話をもう一度しましょう、私の専攻分野は「ロボットアーム制御」でした。ですがこの時点で既に次の年には専攻が変わることが確定していたので、制御工学の知識を蓄えたところでやはり来年にはおじゃんになってしまうわけですね。確かに制御工学に興味があったのは事実ですが、

「来年から制御の知識も使えないのか〜それはそれで……」

と内心思っていました。

そもそも制御工学にどうして興味を持ったかという話をしますと、制御工学って結構数学をしっかり使うんですよ。結局制御の理論では、一般的な(線形、非線形を仮定しない)システムを常微分方程式で構築して、その解の特性を解析するという話になりますからね。

ここで私は、「システムの一般化」という部分に興味を持ったわけです。これってもしかして、物理学系にも応用できるのではないかと。また、

「制御をやる上で数学をしっかり学べば、数学であればどんな分野でも役に立つのだから完全に無駄になることはないのではないか?」

とこう考えたわけですね。

また、ロボット工学を勉強したこともあるのですが、その時には制御理論の理解には位相空間が必須だということを知りました。位相空間というのは数学の分野で、「近さ」に値するを数学的に定義してその性質を解明するものなんですが、当時の私はこれを知りませんでした。ただ、図書館で物理系の本を開いた時に

「この本を理解するには集合論と位相空間の知識があれば十分である」

と書いてあったが故に読むのを諦めたことが多々あって、いずれは勉強する必要がある分野であると認識していました。

つまり制御工学の達成したい目標(例えば安全なシステムを確立したいだとか)事体に興味を持ったというよりは、制御工学の理論や必要な数学に興味を持ったわけなんです。ただし、制御工学ユニークな理論は来年からは使えないので、少し勿体無い。どうせならもっと一般的に役に立つような……

こう考えて、結局私はかなり数学的な研究テーマを研究することになりました。研究テーマ自体をどこまで公表して良いか不明なので詳しくは伏せますが、かなり数学に近いところです。

ただ、私も受験期間中は流石に受験第1で行動していたので、研究をメインにはできませんでした。したがって、受験が終わったら研究に取り掛かれるように準備すべきだと考えました。

そうして結局どうしたのかというと、受験勉強に疲れたら位相空間を勉強していたんです。研究室に行ったら位相空間を友達と勉強し、研究室に行かない日は受験勉強をする。そのようにして、5月までは過ごしていました。

これがかなり息抜きに効果的でした。動画を見るとかよりも遥かに自分のためになっていると感じましたし、友達とも話ができるのでリラックスもできたので。

それに、受験にも役立ったんです。位相空間の知識が複素解析を勉強する上で直撃でした。具体的には一致の定理の証明がわかったり、コンパクト集合に関して連続写像で飛ばしてもコンパクトになるということさえ頭に入れていればわざわざ写像先が有界集合かを深く考えなくてもわかるようになったり、とにかく位相空間は非常に活躍しました。

また、位相空間自体私は非常に大好きな分野でした。高校時代からどこか謎もあった連続性や極限の概念がしっかり定義されていくわけで、長年の疑問氷塊なことが多かったからです。

ちなみに集合論や位相空間は基本的に、

志賀, "集合への30講," 朝倉書店

志賀, "位相への30講," 朝倉書店

松坂, "集合・位相入門," 岩波書店

で勉強していました。主に志賀本で勉強して、松坂本を副読本として使っていた感じです。30講は少し証明がわかりにくいところはありましたし、くどいなーと思うところもないわけではないですが全体的に具体例が多く、導入が非常にわかりやすいのでお薦めですよ。

私は初めて勉強する分野では必ずノートを取って、手で覚えます。

それでも受験結果は当時考えていた最良ではなかった

研究室で息抜きを交えながら、最終的にはしっかり受験対策もしていて心身万全の状態でA日程の試験を迎えました。

しかし、当日は非常に緊張してしまい、ほとんど力を発揮できませんでした。問題が思ったより難しく、ニッチなところがでてきてあまり答えられませんでしたし、いつもなら解ける問題も時間が足りず解き終わりませんでした。その後の面接試験でも自分の研究意欲を伝えてやろうと思っていたのですが、まさか相手の研究室で使っている素材に関する話を知っているかどうかという話をされるとは思ってもいなくて、うまく答えることができませんでした。なぜこの研究がしたいか、将来どういう進路を取りたいか、などは全く聞かれなかったのです。

今思うと推薦入試なのだから聞かれてもしょうがないと思うのですが、

「向こうの研究室のことは受験に合格してから勉強すればよいから今は勉強しよう」

と思っていたのが敗因だったのかもしれません。

みなさん、行く研究室のビラやその論文は、なんとなくではなく隅々までしっかり読んだ方がいいですよ。

こんなやりとりがあったわけですからA日程が終わった時点で、「これは絶対に落ちた」と確信してすぐにB日程の対策に移りました。当然絶望感はすぐには拭いきれませんでしたが、その分A日程で落ちたのがわかった日は

「まぁ、そりゃそうか」

くらいの気持ちですみました。

A日程の後は「思ったより試験中は緊張して本領が発揮できないものだ」ということを理解し、考えなくても解けるくらい演習問題を重ねて体に染み付けました。

特に私は量子物性でなければ制御を研究しようと思っていたため、行きたい研究室を10個までかけるのに第3志望までしか提出しませんでした。これにより背水の陣の気持ちでより勉強に拍車がかかりました。

(ちなみに問題演習ですが、これはこれで楽しんでやっていたのでいやいやではありませんでした。これも6月までで基礎を終わらせたからできたことかと思いますし、7月末は普通に線形代数の理論を勉強していたので「好きな勉強をする」という精神は変えていませんよ。)

結果、B日程は試験時間を半分近く残してなお満点かと思うほど非常にうまく行きました(後で見返したらそれでも1つだけ間違っていたのですが、それ以上は見つかりませんでした)。これもA日程での敗北があっての結果だと思っています。

ただ第1志望はすでにA日程でダメだった以上、枠が埋まっているだろうと思っていました。実際にそうだったようで、結果としては第2志望の研究室に配属されることになりました。ですがそもそも第3志望までに行きたい順番はあまりなく、量子物性のうちやりたいところをピックアップした結果の3つだったので、これで私の受験生活は大勝利に終わったことになります。

さて、次からは最後のテーマ、B4後期に入ります。

函館は初めてではなかったですが、何度見ても美しいです。ちなみにカップルだらけです。

B4後期(研究繁忙期)

理論系の研究は、なかなか成果が出ずに苦労する

私はたとえ1年とはいえ、B4でも研究をしっかりしたいと思っていました。ですから大学院受験が終わって、位相空間の知識もある程度ついていたのですぐに研究に取り掛かりました。

しかし、私の研究はかなり数学的な研究であると先ほど述べました。そのような、言うなれば「理論研究」に該当するものはそもそも最初の定義を決める時点で何週間も検討する必要があったりするもので、結果が出にくかったり、それ以前に研究の進み具合が見えにくかったりするものです。

私の場合はまさにこれで、最初の定義をしっかり精査するのに何週間もかかりました。加えて私の研究においてこの「理論」に該当する部分はいわば前段階であって、これを用いて他にすることもありましたのでなお焦りが生じました。「なんでこんなテーマにしてしまったのか……」と思うこともありました笑

基本的に10月からはこんな調子で、12月で一応理論的な方はひと段落しました。

とはいえ、12月ともなるとあと3ヶ月近くで制御工学からは一旦おさらばすることになります。一応研究にもしっかり向き合ってきたと思っていましたし、ある程度学会の雰囲気というのを知ってからM1に上がりたいなと当時は考えて、国内ですが学会発表をすると決めました。

それが、11月の末頃です。まぁ実際、B4時に大学院受験をしている人の中で国内学会に出す人はあまり多くないと思いますが、そこはチャレンジしてみようと思った次第です。

この学会発表が起因して、2〜3月の研究生活は非常に忙しいものとなります。

学会準備期間は大学院受験よりも遥かにしんどかった

12月末に予稿を投稿したあたりで、一度研究への気持ちが薄れてしまった期間がありました。理論の部分で研究をするにつれて、理論的に大したことを言っていない気がしてきたのです。

加えて、私の理論を使って次に研究するであろう後輩がいたら、理論をさらに色々と拡張したところで(めちゃくちゃ素人意見であったのは重々承知していますが)あまりいい結果が得られな「そうに」思えてきてしまったのです。

そんなわけで、卒論提出が近い期間ではそこまで研究に熱心になれずにいました。卒論も完全に出来上がっていないようなそこそこな完成度で終わってしまい、個人的にもかなり不満足ではありました。それが2月前半のことでした。

ただ、国内学会は3月前半でしたので、あと1ヶ月研究をしなければいけません。と思っていたところで、私の指導教員から

「次は卒論の結果を使ってこんなものをやってはどうか」

と新しいテーマが私の元に舞い降りました。そのテーマはシミュレーションを使用するもので、グラフとして描画されるため非常に視覚的に分かりやすく、また卒論までのテーマとは打って変わり非常に理論的にも実用的にも意味のあるもののように思えました。

しかし、あと1ヶ月で違う話題についても研究を行うというのは私にとってかなり骨が折れるものでした。こういうわけで、研究室に来ては一番遅くまで残って研究したり、家にいる間も新しく必要になった制御やロボットアームの理論を勉強したりと、2〜3月は非常に忙しかったのを覚えています。あの頃はマジで逃げ出したかった……

「覚えています」と言ってもたった1ヶ月前の話なのでそりゃそうですが。

にも関わらず、指導教員からも「(新しい研究の方に必要な)制御の大元の理論がわかってない」と結構ボコボコに言われていました笑

そりゃ今まで数学の研究をしていたから制御理論の方に触れる必要がなかったのに、最近必要になって勉強を始めたんだから当たり前だろ!!(怒)

こんな感じで心身疲弊しながら研究していました……

学会出るって言わなかったらこんなことにはならなかっただろうに……

なんだかんだ、学会に出て後悔はない

と、ここまでグチグチと文句を言い続けてきたわけですが、結局学会は出てよかったです。

確かに準備期間は大変でしたが、学会そのものは非常に楽しかったのを覚えています。学会講演では、当然大学の先生方が来ては現在研究していること話してくれるわけですが、移動する4足歩行ロボットについての研究や磁気浮上についての研究(制御なのか??)、それに全く自分の知っている制御工学と違う分野もあったりして、色々とかなり新鮮に映りました。

自分が発表するターンでは確かに緊張こそしましたが、以前からサークル活動で授業をしていた経験や大学院受験でのプレッシャー対策などもあったので堂々と話すことができましたし、質問もしっかり分かるものがきたのでつつがなく終わりました。

何よりも、会場の生の雰囲気を知れたことが一番よかったです。もし11月の時点で失敗を恐れて学会に出るのを諦めていたら、M1で新しい研究を始めることになるため学会に出れるのがまた先延ばしになり、しばらく学会に出れなくなってしまう。それに、一度B4で学会に出ておかないとM1で量子の研究室に行ってからどのように学会の準備をすれば良いのかもわからないまま行くことになり、非常にもったいなかったと思います。

結果として、(この学会に投稿したことが原因かはわからないですが)2022年度の計測自動制御学会優秀学生証をいただきました。本当に嬉しかったです。

おわりに

これを以て、私の大学生活は幕を閉じることになります。

全体を通して、ずっと何かしらを勉強していたような大学生活でしたが個人的には全く不満も未練もありません。卒論提出前後の先生には結構不満が溜まっていたという都市伝説はありますが。

勿論、ここに書いていないだけで大学時代にもたくさん遊びましたよ。B2の頃、友達とオールでフォートナイトに耽っていたのはいい思い出です。

モンハンライズも結構やったなー!!あれは神ゲーです!!

今後も新しい研究室、大学では全てが順調に行くとは思いませんし、さまざまな苦難が訪れると思っています。

ですが、夢にまで見た量子物性ができるのです。こんなに楽しみなことはありません。

新しい友達も非常に愉快で優しい方々で、本当に人間関係に恵まれていると思います。

ですからあと2年、ないしは5年楽しく研究したいと思っています。

すこぶる長い記事になってしまいましたが、ここまで付き合ってくれた方、本当にありがとうございます。

中には眠くなりながら書いた場所もあって、結構分かりにくい箇所も多いかも知れませんがそこはまぁ、許してください笑

ではでは〜!!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?