サッカー戦術百五十年史(前編)

サッカーの歴史は「戦術」という概念の理解に適しています。

サッカー戦術の誕生から第二次世界大戦までを(前編)、戦後から現在までを(後編)として、記事にします。

1.19世紀後半

2.20世紀前半

1.1:サッカー前史

サッカー戦術の歴史を解説する前に「サッカー」の起源を紹介しなければなりません。日本で言うところの「サッカー」は、この競技の母国イングランドでは「フットボール」と称されています。この「サッカー(soccer)」という呼称は、イングランドにおいて1863年に設立されたフットボール・アソシエーション(Football Association=“FA”)の競技ルールに従ってフットボールをプレーする人のことを指します。つまり、「サッカー」は「フットボール」の派生だということです。そのため「サッカー」の起源は、フットボール・アソシエーションの設立ということなりますが、より広義の「フットボール」はさらに古くから存在しました。

慣習としての「フットボール」の起源は、イギリス各地で中世(14世紀頃)から行われていた「マス・フットボール」だったとする説が一般的です。ボールを蹴って無秩序に村中を回るこの慣習は極めて危険で、負傷者や死者が珍しくなかったようです。一方、競技としての「フットボール」は、19世紀イギリスのパブリックスクール(名門私立中学)で始まりました。

イギリスでは、百年戦争と薔薇戦争、大航海時代を経て産業革命が始まりました。戦火とともに拡がったペストによる農民の激減は、否応なく生産性の向上に作用しました。生き残って数少ない労働力となった農民が封建領主に対して交渉力を持つようになり、農民の実質賃金が向上していったのです。同様に人口激減は、牧畜用の農地の確保にもつながりました。それまでの人口が必要としていた穀物に占める農地を、牧畜の用途に割くことができるようになったからです。これにより、大航海時代に侵略した植民地へ輸出する毛織物産業の生産性が飛躍的に向上しました。こうした商業革命によって、中流階級から突出した富裕層が現れ、ジェントルマンに加わっていきました。パブリックスクールは、こうした新規ジェントルマンの子どもにエリート教育を施すことを目的として運営されていた学校です。パブリックスクールでは、社会全体の幸福を重視する「功利主義」の影響を受けつつ、人格教育が重要視されるようになっていました。

パブリックスクールにおける人格教育に大きな役割を果たしたのがスポーツです。代表的なパブリックスクールであるラグビー校の校長を務めたトマス・アーノルドは、乱暴なフットボールのルールを改善して生徒の人格形成に役立つスポーツにしようと改革を行いました。1848年には、フットボールのルールを学校間で統一した「ケンブリッジ・ルール」が制定されました。

こうしてフットボールのルールが統一されたものの、結局は学校独自のルールでプレーされていました。最も大きなルールの違いは「手の使用」でも「オフサイド」でもなく、「ハッキング」の是非にありました。「ハッキング」とは、相手のスネを蹴ってプレーを妨害する行為のことです。当時は、ハッキングを野蛮だと批判するグループと、男らしいと肯定するグループに分かれ、ハッキングの禁止について激しく論争していました。ハッキング禁止派のリーダーがハーロー校出身のジョン・アルコックで、ハッキング禁止に反対派のリーダーがラグビー校出身のフランシス・キャンベルでした。1863年にはロンドンのフリーメーソンズ・タバーンという居酒屋で投票が行われ、13票対4票でハッキングの禁止が認められました。そしてこの年、ジョン・アルコックとハーロー校のメンバーが中心となって、「ハッキングと手の使用を禁止する」というフットボールのルールを正当とするフットボール・アソシエーション(FA)が設立されました。一方、ハッキング禁止反対派は、フランシス・キャンベルとFAに対抗するラグビー校のメンバーが中心となって、7年後に「ハッキングと手の使用を認める」というフットボールのルールを正当とするラグビー・ユニオン(RU)が設立されました。前者が「サッカー」、後者が「ラグビー」のルールです。

1.2:スコティッシュ・ハイウインド

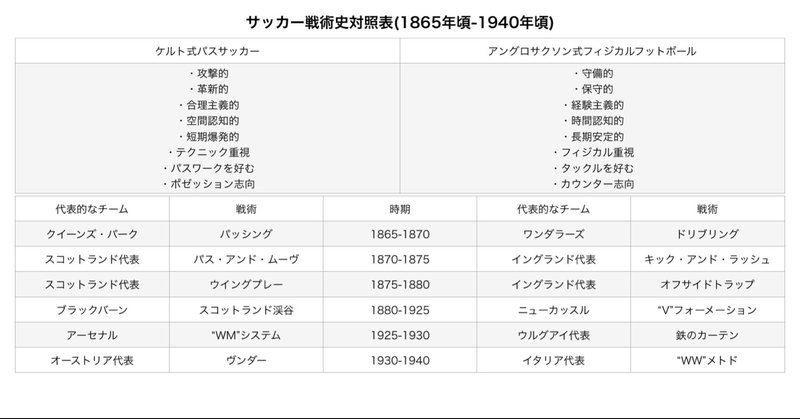

FAによってサッカーのルールが認定されると、それに応じて勝利するための「戦術」が発展していきます。サッカー戦術には、大きく分けて二つの流派があります。ケルト式パスサッカーとアングロサクソン式フィジカルフットボールです。この記事では、これら流派を対比しつつ、サッカー戦術の歴史を振り返っていきます。

FAが設立された当初のイングランドでは、パスは無責任な者がすることだと蔑視されていました。また、前方の味方へのパスは原則的にオフサイドとして禁止されていたため、パスは有効な選択ではありませんでした。そのため、ドリブルとタックルの応酬を制する屈強な身体の持ち主が当時のスター選手でした。「フットボール」は当時、この性質から「ドリブリング・ゲーム」と呼ばれることもありました。

↓FA設立時のオフサイドルール(1863年頃)

こうした状況の中で、1866年のルール変更から論理的な戦術が生み出されていくことになります。そのルールが「3人制オフサイド」です。現在の「オフサイド」は、正式には1925年に制定された「2人制オフサイド」というルールで、これと区別するために「3人制」と修辞されています。「3人制オフサイド」とは、保持しているボールと相手ゴール側の間にキーパーも含めて3人以上の相手選手がいる場合、相手のエリアでボールを前方の味方にパスしても良いというルールです。守備側からすると、キーパーに加えて1人の選手を守りに残しておけば十分だということになります。

「3人制オフサイド」へのルール変更後、最初に理論的な戦術を構築したのがチャールズ・アルコックです。チャールズ・アルコックは、ジョン・アルコックの弟で、イングランド代表のキャプテンを務めた人物です。アルコックは、キーパーを除いて守りに残ったディフェンス(バック)1人が前方に長いボールを蹴り、それ以外の9人の選手がボールを拾ってドリブルを仕掛けるという1-9のフォーメーションを考案しました。このシンプルな戦術によって、アルコックが率いたワンダラーズというチームは圧倒的な強さを誇り、1871年から始まったFAカップで6度の優勝を成し遂げました。これが現代でも「キック・アンド・ラッシュ」と呼ばれるようなアングロサクソン式フィジカルフットボールの原型です。

↓イングランドの1-9フォーメーション(1871年頃)

一方、イングランド北部やスコットランドでは、高地でプレーすることが多く、ボールを長く蹴ると強風で流されてしまうため、地上でショートパスを繋ぐようになりました。また、ケルト系のスコットランド人は、アングロサクソン系のイングランド人ほど屈強ではなく、身体能力で優るイングランドのサッカーに対抗するため、フィジカルよりもテクニックを重視するようになりました。この頃のスコットランドを代表するチームがクイーンズ・パークです。クイーンズ・パークを率いていたキーパーのロバート・ガードナーは、ディフェンス(バック)1人と前線の選手たちの間に1人のミッドフィルダー(ハーフ)を置いてパスを中継させる1-1-8のフォーメーションを考案しました。これが現代でも「パス・アンド・ムーヴ」と呼ばれるようなケルト式パスサッカーの原型です。

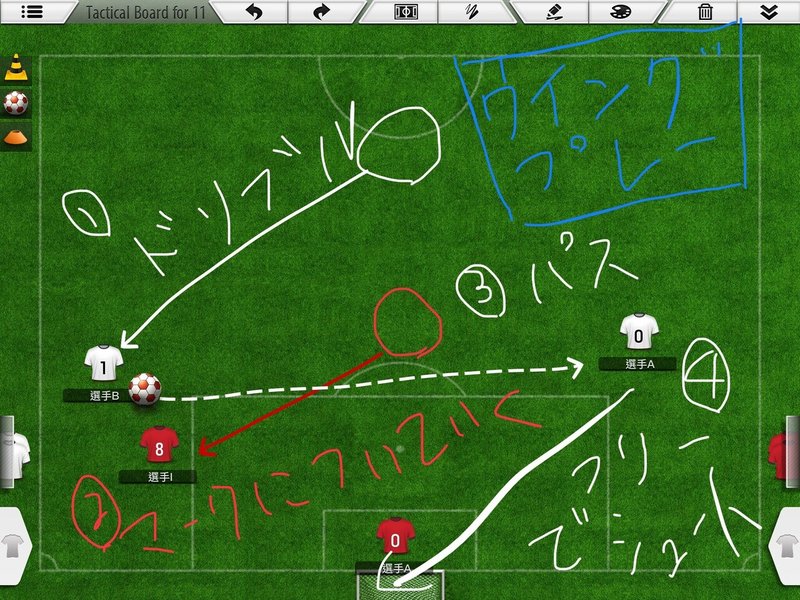

アングロサクソン式「キック・アンド・ラッシュ」とケルト式「パス・アンド・ムーヴ」の差異が明らかになったのは、イングランド代表とスコットランド代表の国際試合でした。1872年にイングランド代表キャプテンのチャールズ・アルコックが、スコットランド代表を招待して公式に国際試合の開催を始めました。イングランド代表はワンダラーズのメンバーが中心となっており、ロバート・ガードナーをキャプテンとするスコットランド代表はクイーンズ・パークのメンバーを中心としていました。最初の試合こそ0対0で引き分けだったものの、定期的に行われたその後の試合ではスコットランド代表がショートパスとテクニックでイングランド代表を圧倒するようになり、1878年にスコットランドのグラスゴーで行われた試合ではスコットランド代表が7対2で圧勝しています。勝敗を分けたのはスコットランド代表の戦術でした。基本的に縦一直線なイングランドの「キック・アンド・ラッシュ」に対して、スコットランドは前線から左右にパスを出す「ウイングプレー」を発明し、両翼のサイド攻撃でイングランドを圧倒しました。

↓スコットランドの「ウイングプレー」(1878年頃)

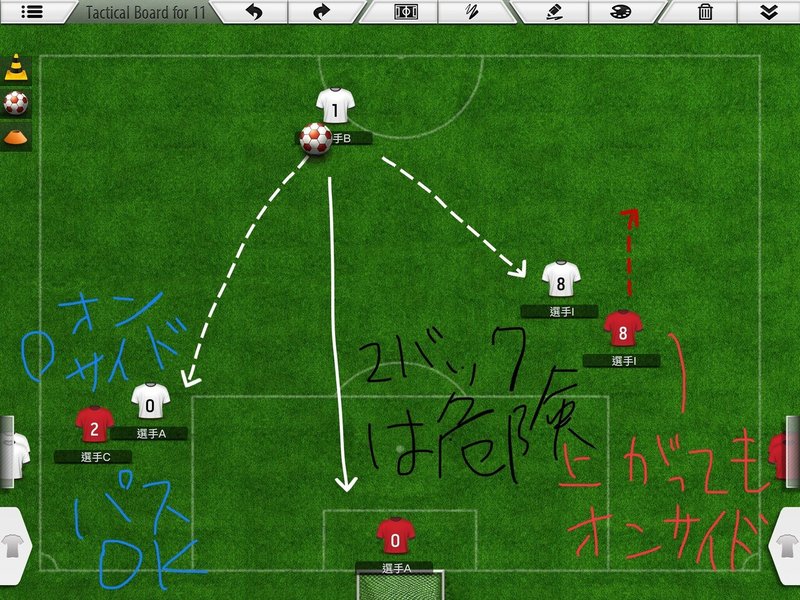

屈辱的な敗北を味わったイングランドは、1人だったディフェンスの人数を2人に増やすことでこの「ウイングプレー」に対抗しました。ディフェンスが2人いれば、左右の攻撃に対抗できるのと同時に、相手がパスを出すときに片方が前に出てしまえば、相手のオフサイドを誘うことができるからです。イングランドはこの「オフサイドトラップ」に加え、穴が空く中央にサポート役のミッドフィルダーを1人配置して、2-1-7のフォーメーションでスコットランドとの対決に臨みました。

↓イングランドの「オフサイドトラップ」(1880年頃)

しかし同時期にスコットランドもディフェンスの人数とミッドフィルダーの人数を1人ずつ増やして2-2-6のフォーメーションを採るようになり、1881年の試合では結局スコットランドが個々の実力で上回り、8対1で勝利しています。

1.3:ランカスター・プロフェッショナリズム

1870年代後半には、前述の通り、クイーンズ・パークを中心とするスコットランドのチームの多くが技術面でも戦術面でもイングランドのチームを上回っていることが明らかになりました。そこでイングランドのチームは、勝利のためにスコットランド人の引き抜きを始めます。1878年、イングランドのランカスターにあるダーウェンというチームが報酬を払って、スコットランドのパーティックというチームから2人のスコットランド人選手を引き抜きました。サッカーにおけるプロ選手の始まりは、こうして給料を貰ってプレーすることになったファーガス・スーターとジョン・ラヴという選手だと言われています。1879年には、この2人の活躍によって、FAカップで前年度優勝したオールド・イートニアンズにダーウェンが勝利しています。

イングランド北部のランカスター地方にあるブラックバーン・ローヴァーズは、こうしたプロ選手の活躍に目をつけて最も成功したチームです。労働者階級出身のメンバーで初のFAカップ優勝を狙うブラックバーンは、ダーウェンより高い給料と移籍金を支払うことで、ファーガス・スーターを引き抜きました。プロ選手を揃えたブラックバーンは、1883年からFAカップで4連覇を成し遂げました。ファーガス・スーターとブラックバーンについてはNETFLIX製作のドラマ『ザ・イングリッシュ・ゲーム』に顕著です。

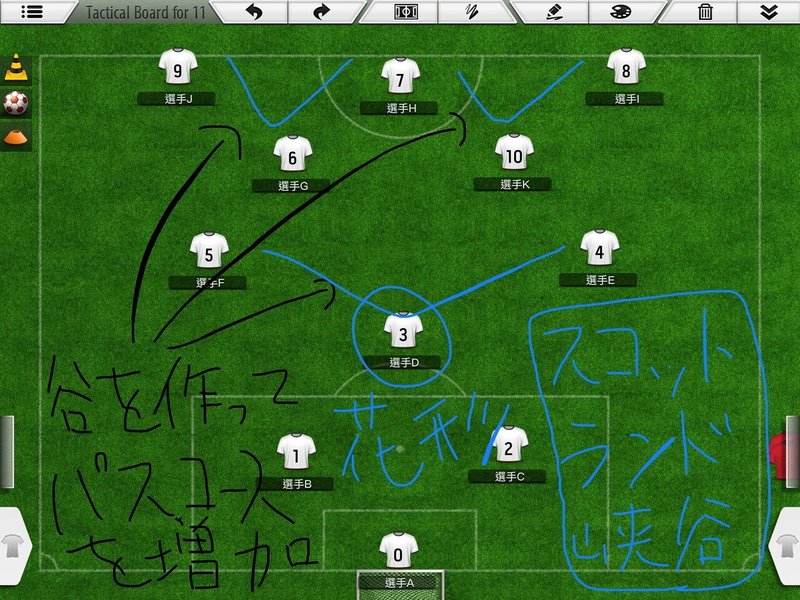

↓The English Game Official Trailer

1883年と1884年の決勝の相手は、当時スコットランド最強と言われていたクイーンズ・パークでした。勝因は決勝戦でのフォーメーション変更にありました。準決勝までは2-2-6のフォーメーションで勝ち進んだものの、クイーンズ・パーク相手には前線を1枚下げて2-3-5のフォーメーションに変更したのです。この変更は怪我人が出たことによる選手交代が理由とも考えられますが、結果として中盤に三角形が多く形成する選手の配置によってパスコースが増え、ボールを回しやすくなりました。この2-3-5のフォーメーションは、谷を作るように見えることから「スコットランド渓谷」と呼ばれ、多くのチームが真似をして当時のルールではフォーメーションの最終形態となりました。谷(valley)から”V”フォーメーションとも呼ばれます。

↓ブラックバーンの「スコットランド渓谷」(1883年頃)

この後、イングランドの多くのチームがこの2-3-5のフォーメーションを採用しましたが、ほとんどのチームはパス技術が拙かったため、結局3列をフラットに並べて「キック・アンド・ラッシュ」をするだけになってしまいました。こちらのフラットなフォーメーションも、キーパーと前線の左右を頂点として結ぶと”V”の形になるため”V”フォーメーションと呼ばれます。そのため、”V”フォーメーションは多くの場合「スコットランド渓谷」ではなく、「キック・アンド・ラッシュ」をするためのフラットな2-3-5を指すようになってしまいました。しかし、この”V”フォーメーションはシンプルなために選手たちに浸透しやすく、長期的に安定した結果を出すことができました。この”V”フォーメーションで1910年頃に黄金期を築いたチームがニューカッスル・ユナイテッドです。ニューカッスルは、1904年から1911年までの間に、リーグ戦を3回、FAカップを1回優勝(準優勝は4回)しています。

↓”V”フォーメーション(1885年頃-1925年頃)

ブラックバーンで活躍したファーガス・スーターがサッカーにおけるプロ第一号とされていますが、プロフェッショナリズムの認可は簡単ではありませんでした。ブラックバーンがFAカップで優勝するまで、トロフィーはエリート校出身の裕福なアマチュアチームのものでした。FAのメンバーは給料を貰う必要のない裕福なアマチュアチームの代表によって構成されており、初めはプロ選手を認めていませんでした。しかし、プロ選手を雇ってアマチュアチームを倒したブラックバーンの成功を受けて、イングランド北部を中心とする多くのチームが「フットボールの教授」と呼ばれるスコットランド人をプロとして招き入れていきます。

バーンリーもブラックバーンと同様に、スコットランド人のプロ選手を雇い入れて成功したチームです。バーンリーもブラックバーンと同じランカスター地方にあります。1883年、バーンリーは近所のチームの成功を目の当たりにして、ブラックバーンを真似て優秀なスコットランド人をプロとして雇い入れ、戦力を強化しました。しかし、バーンリーはその年のFAカップに参加することはありませんでした。FAがプロ選手を禁止していたからです。1884年、バーンリーはこれに抗議する形でプロ選手を扱う30以上のチームを率いてFAを離脱し、ブリティッシュ・フットボール・アソシエーション(BFA)を結成してFAの覇権に挑戦しました。翌年、この離脱を脅威と判断したFAは、ついにプロフェッショナリズムを容認しました。

1888年には、同じくスコットランド人のプロ選手を集めたアストンヴィラの主導によって、12クラブによるリーグ戦がスタートしました。バーンリーやブラックバーンもリーグ創設当初から加盟していました。バーンリーはこのリーグ戦において、初めて談合試合を行ったチームだとされています。1896年に1部リーグから降格したバーンリーは、翌年2部リーグで優勝して昇格を賭けたプレーオフステージに臨みました。当時の昇降格プレーオフのルールは、1部リーグの下位2チームと2部リーグの上位2チームの計4チームで1部リーグの2枠を争うというものでした。その最後の試合で対戦することになった1部リーグの下位ストークシティとバーンリーの双方が引き分けで1部リーグに進めるという状況だったため、意図的に両チームがゴールを狙わずに0対0で引き分けました。後にこれが問題となり、イングランドのリーグ戦では自動昇格と自動降格が採用されるようになりました。昇格の仕方こそ物議を醸したものの、この年のバーンリーは強力なパスサッカーを展開し、昇格チームでありながら3位でシーズンを終えました。この時のバーンリーの指揮官が、ハリー・ブラッドショーという人物です。ブラッドショーは、リーグ創設時のバーンリーの役員でした。リーグ創設の前年、FAカップで4連覇を果たしたブラックバーンのパスサッカーに衝撃を受けたブラッドショーは、ケルト流パスサッカーをチームに浸透させるためのトレーニング理論を構築し、バーンリーの監督に就任してチームの強化を図りました。ブラッドショーのチームはバーンリーのクラブ史上最高順位を記録しましたが、財政悪化の影響もあり、1889年にブラッドショーはクラブを去ってしまいました。

1.4:ロンドンへの南下

バーンリーを去ったブラッドショーを監督として迎えたのは、ロンドンのアーセナルでした。前述の通り、当時のイングランドの強豪クラブはほとんどが北部のチームで、南部で2部以上のリーグに参加した最初のクラブがアーセナルでした。現在こそアーセナルは名門と言われていますが、ブラッドショーが就任した1889年のアーセナルは、2部リーグに定着したばかりで、決して強いチームではありませんでした。このアーセナルを初の1部リーグ昇格に導いたのがブラッドショーです。ブラッドショーは、バーンリーで構築したトレーニング理論を用いて、アーセナルにパスサッカーを浸透させてチームを強化しました。ブラッドショーの指導の下、ケルト式の滑らかなパスサッカーを展開したアーセナルは、1904年に2部リーグを2位でフィニッシュし、初めて1部リーグに昇格しました。このとき、ブラッドショーの息子であるジョーとウィリアムの2人もアーセナルの選手としてプレーしていました。

ブラッドショーは、アーセナルを1部へ昇格させた後、2人の息子を引き連れてすぐにクラブを去り、同じロンドンにあるフラムの監督に就きました。ブラッドショーが就任した1904年のフラムは2部リーグより下にあるサザンリーグのチームでした。ブラッドショーはフラムにおいてもパスサッカーを指導して、1907年にはチームを2部リーグへ昇格させました。これによってフラムは、アーセナルとミルウォールに続いて南部で3番目に2部リーグ以上に到達したクラブとなりました。さらに翌年のフラムは、勝ち点差僅か3ポイントで昇格を逃したものの、FAカップは準決勝まで進みました。その後1909年にブラッドショーは監督を引退することになりますが、ブラッドショー政権のフラムにおいて、監督の2人の息子と一緒に薫陶を受けて活躍したのがジミー・ホーガンという選手でした。このジミー・ホーガンが後に、オランダ、スイス、ハンガリーへと渡り、それらの国々でケルト式パスサッカーの種を蒔いていくことになります。

これまで述べてきたように、19世紀のサッカーは、ブリテン島を舞台に、ハッキングとパッシング、イングランドとスコットランド、キック・アンド・ラッシュとパス・アンド・ムーヴ、アマチュアリズムとプロフェッショナリズムといった対立を背景に発展していきました。

2.1:ワールド・ワイド・”WM”

産業革命の後、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、イングランドの軍人やスコットランドの商人が世界中へ渡航するようになりました。こうした商人や軍人の渡航に伴い、サッカーも世界各地へと伝えられ、20世紀初頭にはサッカーは既に世界的にメジャーなスポーツとなっていました。それを象徴するのが、国際サッカー連盟(FIFA)の設立と、ロンドンオリンピックにおけるサッカーの公式種目化です。1904年にパリで行われた会議により、フランスやオランダが中心となって国際サッカー連盟が設立されました。さらに翌年、FAを含むイギリスの四協会やイタリアなどもFIFAに加盟しました。同年にはイギリスオリンピック協会(BOA)が組織され、1908年のロンドンオリンピックでは、サッカーが公式種目として認められました。実際にこの大会では、イングランド、スコットランド、北アイルランド、ウェールズの四協会から構成されるイギリス代表が優勝しています。1912年のストックホルム大会においてもイギリス代表が優勝しました。しかし、その後のオリンピックでイギリス代表がベスト4以上に残ったのは、1948年のロンドン大会の一回だけです。イギリス代表不振の大きな要因は、四協会の独立とプロフェッショナリズムの優越です。前述の通り、イギリスでは19世紀からプロ選手が台頭し、スコットランド代表対イングランド代表の試合が定期的に行われていました。そのため、アマチュアの大会であるオリンピックに四協会が合流してイギリス代表を組織するということは、イギリスにおけるサッカーの発展と大きく矛盾しているのです。逆説的に、ロンドン大会とストックホルム大会ではアマチュアチームの編成がうまくいったということになります。この頃、スコットランドやイングランド北部ではプロ選手主体のケルト式パスサッカーが普及していたものの、ロンドンを含むイングランド南部では依然としてアマチュア選手によるアングロサクソン式フィジカルフットボールが優勢でした。アーセナルやフラムといったロンドンでパスサッカーを展開するチームも現れましたが、まだ優勝を争うほどの実力はありませんでした。そのため、オリンピックイギリス代表は、ケルト式パスサッカーを排除する形でアマチュアチームとして組織されました。フィジカルフットボールを展開するイギリス代表がオリンピックを制したことで、ケルト式パスサッカーは蔑視はさらに蔑視されるようになりました。

フラムでブラッドショーにパスサッカーを学んだジミー・ホーガンも、パスサッカー排斥の影響を受けています。彼は、パスサッカーを排除する母国に残るよりも、パスサッカーの伝道師として異国へ渡ることを選びました。1910年に、オランダのドルトレヒトというチームが、当時ホーガンが所属していたボルトン・ワンダラーズと親善試合を行いました。ドルトレヒトはボルトンのパスワークに圧倒され、0対10で敗北しました。衝撃を受けたドルトレヒトは、ホーガンにパスサッカーの指導を依頼します。母国では排斥されるパスサッカーがオランダで受け入れられたことに感銘を受け、ホーガンはオランダへと渡り、ドルトレヒトとオランダ代表の監督になりました。そしてオランダにクイックパスやコンビネーション、ボールコントロールを重視したトレーニングを持ち込み、ケルト式パスサッカーを浸透させました。オランダでは後にリヌス・ミケルスやヨハン・クライフが登場し、「トータル・フットボール」と呼ばれる衝撃的なパスサッカーが開花することになります。

ホーガンがオランダの次に指揮をとったのがオーストリアでした。1912年に、ヒューゴ・マイスルという人物がオーストリア代表の監督に就任します。マイスルはユダヤ系の元銀行員で、さまざまな言語を扱うことができ、ヨーロッパ中に人脈を広げていました。また、彼はサッカーの審判でもあり、オリンピックの試合をジャッジした経験もありました。顔が広いマイスルは、ホーガンと出会うとすぐに意気投合して彼をオーストリア代表のコーチに招聘しました。ホーガンとマイスルによって、オーストリアにもケルト式パスサッカーが拡がりました。マイスルのオーストリア代表は第一次世界大戦後、1930年代に「ヴンダー」と呼ばれる強力なチームを作り上げます。

しかし、オーストリアにおけるホーガンの指導は長くは続きませんでした。1914年、第一次世界大戦が勃発し、ホーガンは母国イギリスと敵対することになったオーストリアに滞在できなくなりました。やむをえず、ホーガンはハンガリーのブダペストに亡命しました。亡命先のハンガリーにおいても、ホーガンはMTKブダペストというチームで指揮を執ることになります。さらにこのとき、ホーガンは偉大な二人のハンガリー人の育成に携わりました。一人目が、ドリ・クルシュナーという人物です。クルシュナーはホーガンがMTKの監督に就任する直前に選手としてのキャリアを終えていましたが、現役時代はMTKとハンガリー代表で活躍しており、引退後にコーチとしてホーガンと仕事をしました。二人目は、ベーラ・グットマンという人物です。グットマンは、ホーガンの任期にちょうどMTKとハンガリー代表で選手として活躍していました。第一次世界大戦によって、パスサッカーがハンガリーに飛来したとも言えるでしょう。ハンガリーは後に「マジック・マジャール」と呼ばれる黄金時代を築くことになります。

第一次世界大戦後、ホーガンはスイスへ渡り、ヤング・ボーイズというチームを指揮することになります。さらに1924年、ホーガンはクルシュナーと共にスイス代表を率いてパリオリンピックに臨みました。この大会でスイス代表は決勝まで進み、当時世界最強だったウルグアイには敗れたものの、銀メダルという成功を修めました。

このようなサッカー指導者の移動が目立つようになる中、1925年になるとサッカーが大きく変わる出来事がありました。オフサイドルールの変更です。「3人制オフサイド」が見直され、「2人制オフサイド」に変更されました。現在まで続く「2人制オフサイド」になったことで、相手ゴール側とボールの間にキーパーも含めて2人以上の相手選手がいる場合、相手のエリアでボールを前方の味方にパスしても良いというルールに変わりました。この改訂の大きな要因は、「3人制オフサイドは分かりにくい」というシンプルな理由でしたが、これによって攻撃側がより有利になりました。このルール変更により、これまでのようなディフェンスを2人だけ残してオフサイドトラップを狙う戦術は機能しなくなり、ディフェンスを1人増やして3バックを形成するチームが増えていきました。

↓2人制オフサイドルール(1925年-)

そして、ブラッドショーがパスサッカーの基盤を作ったアーセナルで、画期的なシステムが誕生します。それが、第二次世界大戦の頃まで世界中で最も流行した”WM”システムです。1925年からアーセナルの指揮官に就任したハーバート・チャップマンは、ルール変更に伴い、3-2-5(3-2-2-3)のフォーメーションを考案しました。この”WM”システムは、コートを半分に分け、攻撃と守備を5人ずつで分業するようなシステムです。この配置によって斜め(ダイアゴナル)と縦にボールを動かしやすくなり、(現在で言う「5レーン理論」に基づく)機動力のある攻めが実現しました。隙の少ないこのフォーメーションは、守備も安定させていました。”WM”システム同士の試合では、攻撃側の5人と守備側の5人がマンツーマンでマッチングします。1対1の競り合い(デュエル)も自ずと増え、見応えのある試合となったこともこのシステムが普及した要因でしょう。チャップマン率いるアーセナルは、このシステムでリーグ戦を3回優勝し、黄金期を迎え、イングランドだけでなく世界中のチームから模倣されるようになります。

↓チャップマンの”WM”システム(1930年頃-1950年頃)

2.2:南米の覇者

アーセナルがイングランドのチャンピオンとなった頃、裏側の大陸でも重要な出来事がありました。第一回ワールドカップの開催です。1921年にFIFAの会長に就任したフランス人のジュール・リメは、国際サッカーがプロ選手を参加させられないオリンピックの枠内では収まりきらなくなっていることを懸念し、プロアマ問わず出場できる世界大会の実現を志していました。1924年のパリオリンピックと1928年のアムステルダムオリンピックで、遥々海を渡って参戦したウルグアイが連続優勝を果たしたことは、ヨーロッパのサッカー界に衝撃を与え、世界大会の実現がついに採択されました。翌1929年には開催希望国の中からこのウルグアイが第一回大会の舞台に選ばれました。1930年に始まったこの大会には、ドイツやイタリアなど、ヨーロッパのいくつかの国々が渡航の難しさから参加を辞退していました。イギリス(イングランド)も当時はFIFAを脱退しており、参加しませんでした。当時ヨーロッパ最強と謳われていたオーストリアも参加を見送りました。この大会に参加したのは、南米諸国とアメリカ、FIFA会長ジュール・リメの母国フランスとその同盟国であるベルギー、ルーマニア、ユーゴスラビアでした。

波乱含みのスタートとなりながらも、開催国のウルグアイが、組織的なパスサッカーを展開するユーゴスラビアや、厳しいマークで中盤の削り屋として恐れられるルイス・モンティを要するアルゼンチンを破り、堂々と優勝しました。ウルグアイにはもちろんホームアドバンテージもありましたが、大きな勝因はペドロ・セアやエクトル・スカローネといったオリンピックで活躍したスター選手の存在と、「鉄のカーテン」とも評された強固なディフェンスでした。1930年のウルグアイ代表は、”V”フォーメーションと”WM”システムの中間のようなフォーメーションを採り、中盤の3人を中心とした流動的な守備によるボール奪取に優れていました。特にこの大会のMVPに選ばれたアンドラーデは、堅固な守備に加え、攻撃能力にも優れており、後方からドリブルで前進してラストパスを供給するという役割も担っていました。準決勝のユーゴスラビア戦では、アンドラーデが5人を抜くこともありました。後に「リベロ」と呼ばれるような戦術をウルグアイ代表はこの頃から実践していたのです。

↓ウルグアイの「鉄のカーテン」(1930年)

「鉄のカーテン」は、イギリスのウィンストン・チャーチル元首相の演説で、冷戦時代の分断を表す比喩として有名になりましたが、ウルグアイ代表の「鉄のカーテン」もイギリスと関係があります。1726年にスペインがウルグアイの首都となるモンテビデオを建設してから、ウルグアイはスペインの植民地になりました。スペインはその後の1793年、ナポレオン・ボナパルトの脅威に対してイギリスと第一次対仏大同盟を結んでフランスと対戦しました。しかしスペインはフランスに敗れ、今度は逆にフランスと同盟を結んでイギリスに宣戦布告することになります。こうして1805年にネルソン提督率いるイギリス艦隊とフランス・スペイン連合艦隊が激突したのがトラファルガーの海戦です。この戦いに勝利したイギリスは、スペインの植民地にも着手していきました。モンテビデオは、アルゼンチンとウルグアイの間を流れるラプラタ川流域にあり、南米植民地における重要拠点でした。1806年にイギリス軍はモンテビデオへ侵攻しましたが、クリオージョ(スペイン領植民地において、スペイン人を親として現地で生まれた人々)のホセ・アルティガス将軍率いる現地民兵隊の抵抗に遭い、撤退しました。ナポレオンは1808年に戦争で荒廃したスペイン本土の直接支配を目論み、スペインに侵攻し、自身の兄であるジョセフを王として即位させました。こうしたボナパルト朝の支配に対し、スペイン本土ではスペイン独立戦争が勃発し、植民地のクリオージョもアルティガス将軍を中心に反乱を起こしていました。アルティガス将軍が率いた東方連邦同盟は、ボナパルト朝スペイン帝国を破り、貿易の独占を図るブエノスアイレスの統一派との抗争の後、混乱に乗じてブエノスアイレスとモンテビデオを占領したプラガンサ朝ポルトガル、ブラジル帝国との独立戦争を戦いました。ブラジル帝国との独立戦争の際には、アルティガスの副官だったフアン・ラバジェハ将軍が連邦同盟と統一派を束ねてラプラタ連合州を結成し、戦況を有利に進めました。最終的にはアルゼンチン勢力の増長を懸念したイギリスの介入によって、ラプラタ川を挟んでブエノスアイレスとモンテビデオを分断する形で、ウルグアイ東方共和国が1828年に独立を果たしました。多くの戦いを経て独立を果たしたウルグアイですが、連邦同盟と統一派の対立は、親英仏のコロラド党と親アルゼンチンのブランコ党の対立へと引き継がれ、内戦の時代に突入します。ラプラタ川の通商権をめぐってアルゼンチンと対立していたイギリスは、コロラド党を支援してモンテビデオに物資と技術を提供しました。このとき、鉄道とともにウルグアイに持ち込まれたのがフットボールでした。ウルグアイに伝わったフットボールは、最初はイギリス人の鉄道員だけで行われていましたが、徐々に現地のウルグアイ人も参加するようになりました。これが、ケルト式のパスサッカーよりも、アングロサクソン式のフィジカルフットボールがウルグアイに根付いた経緯です。

2.3:驚異の「システマ」対結束の「メトド」

第一回ワールドカップはウルグアイの優勝でしたが、多くのヨーロッパの国々が参加していませんでした。それに不満を抱いていたこともあり、前回大会の優勝国は第二回イタリア大会への参加を見送りました。ウルグアイの辞退により、この大会の優勝候補は2チームに絞られました。当時ヨーロッパ最強と謳われ、「ヴンダー(驚異の)」チームと称されたオーストリア代表と、開催国のイタリア代表です。

オーストリア代表は、第一次世界大戦前と同じく、ヒューゴ・マイスルが指揮を執っていました。かつてジミー・ホーガンを招聘してオーストリアにパスサッカーを仕込んだマイスルは、1920年代から1930年代にかけて、スポーツジャーナリストである弟のヴィルヘルム・マイスルとともにその人脈を活かしてアーセナルのハーバート・チャップマンとも交流し、戦術的な理論を進化させていました。1930年代前半に、驚異的な得点を記録して「ヴンダー」と呼ばれたマイスルのオーストリア代表には一人の戦術的なキーマンがいました。それが、「紙の男」と呼ばれたマティアス・シンデラーです。長身で細身のシンデラーは、”WM”システムのセンターフォワードでしたが、相手ディフェンスにマークされにくい捉え所のないポジショニングと、周囲との華麗なコンビネーションで、オーストリアの得点を量産していました。現在では、リオネル・メッシに代表されるような「偽9番」(ファルソ・ヌエべ)と呼ばれる役割です。”WM”システムをベースに、シンデラーが低い位置まで降りてきてボールを引き受け、それに合わせて前線の4人が流動的に攻撃を組み立てる戦術は、当時のヨーロッパサッカー界を大いに驚かせました。ホーガンのケルト式パスサッカーを受け継いだ「ヴンダー」オーストリアの一番の強みは、シンデラーを中心とする攻撃陣のコンビネーションでした。

↓マイスルの「ヴンダー」オーストリア(1934年頃)

一方、開催国のイタリア代表を指揮していたのは、ヴィットーリオ・ポッツォという人物でした。マンチェスターでフットボールを学んだポッツォは、チャップマンやマイスルとも面識があり、当時主流だった”WM”システムを打ち破る戦術を研究していました。ポッツォは、”WM”システムを「システマ」と呼び、その対策として「メトド」を考案しました。「システマ」が”WM”、つまり、3-2-2-3のフォーメーションであるのに対して、「メトド」は”WW”、つまり、2-3-2-3のフォーメーションとなります。「メトド」では、センターハーフの選手が守備時には相手のセンターフォワードをマークして下がりますが、攻撃時にはマークよりも前へ出て起点となることを優先します。”WM”システムとそれ以前の”V”フォーメーションの中間のような布陣で、1930年のウルグアイ代表とよく似た戦術です。「システマ」と「メトド」の違いは”V”フォーメーションとの差の大きさです。”V”フォーメーションから”WM”システマになると、2バックから3バックへとシステムごと変わっているのに対し、”V”フォーメーションから”WW”メトドでは、2バックは変わらず中盤の仕事だけ変えているといことです。古典的な”V”フォーメーションからあまり変化を好まなかったポッツォの保守的な姿勢が伺えます。この「メトド」を採用したポッツォのイタリア代表は、堅い守備とカウンターが大きな武器としていました。

↓ポッツォの「メトド」イタリア(1934年)

マイスルのオーストリア代表とポッツォのイタリア代表は準決勝で対戦しました。オーストリアは怪我人と豪雨の影響でパスワークが重くなっていて、一方のイタリアは驚異的なスタミナで試合を優位に進めました。この試合に1対0で勝利したイタリアが、決勝でチェコスロバキアも倒し、開催国優勝を果たしました。しかし、このイタリアの優勝には疑惑が残っています。当時のイタリアはムッソリーニが支配しており、独裁政権下のこの大会もファシスト党の影響を受けていました。チームや審判に党からの圧力が働いていたのです。この影響を体現したような選手がイタリア代表のルイス・モンティです。モンティは、前回大会はアルゼンチン代表として決勝まで出場しており、多くの選手を厳しいマークと激しいタックルで苦しめ、中盤の削り屋として恐れられていました。そのモンティが、イタリアのユヴェントスに移籍して、今度はイタリア代表としてワールドカップに出場したのです。モンティは「メトド」のセンターハーフを担っており、オーストリア戦では審判の様子を窺ってシンデラーを危険なタックルで負傷させています。この頃、モンティのようにイタリアでプレーするアルゼンチン人は大勢いました。

イタリアとアルゼンチンは19世紀の移民政策から深い関係にあります。ナポレオン体制の後、19世紀中頃のイタリアは、ローマ教皇領を挟んで北のサルデーニャ王国と南の両シチリア王国に分裂していました。ナポレオンによるフランスの軍事国家化に対し、イタリアも国家統一に迫られ、義勇軍を組織したジュゼッペ・ガリバルディが南イタリアを平定し、サルデーニャ国王のヴィットーリオ・エマヌエーレ2世に献上しました。こうしてサルデーニャ王国を前身に統一されたイタリア王国は、プロイセンのビスマルクと同盟を結んでオーストリアと戦い、ヴェネツィアを回収しました。1870年にローマも占拠してイタリア半島のほとんどを掌握したイタリア王国でしたが、南北で大きな格差がありました。十字軍の時代から交易都市として栄えたヴェネツィア、ジェノヴァや、隣接するフランスの影響で急速に工業化しつつあるトリノを含む北部は比較的裕福だったものの、農村部で識字率も低かった南部は貧困に苦しんでいました。こうした格差の中、北サルデーニャ王国の主導により北部の基準でイタリアが統一されたことで、平均賃金が上がり、南部では多くの労働者がその賃金に見合わないとされ、むしろ失業者が増えてしまいました。さらに戦争費用のための課税も北部の基準となり、南部は重税に苦しむことになります。南北の関税がなくなり、自由貿易となったことで、低コストで製造される北部の安い商品が南部にも出回るようになり、南部の製造業も大打撃を受けました。一方の北イタリアでは、トリノを中心に急速に産業革命が進みました。特に、トリノの名士であるアニェッリ家は、自動車会社フィアットを創業し、後の戦争で事業を拡大してユヴェントスのオーナーになりました。こうした南北の貧富のギャップにより、19世紀末のイタリア南部の失業者は、働き口を求めて南米大陸へ渡航するようになったのです。

一方アルゼンチンはその頃、1870年までのパラグアイとの三国同盟戦争に勝利していました。パラグアイから領土を獲得したアルゼンチンは、その地を開拓するため、安価な労働力として多くの移民を受け入れました。こうした両国の経緯から、多くのイタリア系移民がアルゼンチンにやって来たのです。イタリアとアルゼンチンは遠く離れた反対側に位置していますが、かえって収穫期が重ならないという理由で、移民の出入りを促すことになりました。1882年を舞台とする『母をたずねて三千里』は、ジェノヴァの少年がブエノスアイレスに出稼ぎに行った母親を探しに行くという話でした。このようにしてアルゼンチンに渡ったイタリア系の移民の子孫に、モンティのようにフットボールで活躍する選手が多くいました。

1932年に催されたFIFAの総会で、1934年に予定される第二回ワールドカップの会場がイタリアに決定しました。この頃、イタリアではムッソリーニ率いるファシスト党が独裁政権を確立していました。1930年前後の世界恐慌に対し、ムッソリーニは後に「ディリジスム」と呼ばれる政策を採用しました。国家が金融機関や産業を国有化するという統制経済の一形態です。ワールドカップで使用されるスタジアムや交通機関の建設もその一環でした。国家の威信をかけて行われるこの大会は、ムッソリーニのファシズムを浸透させるプロパガンダでもあり、イタリアの優勝はファシズムを正当化する上で不可欠でした。イタリア代表監督のヴィットーリオ・ポッツォは、プレッシャーの中、モンティのようなイタリアにルーツをもつ外国籍の選手を重用することで戦力の強化を図りました。彼らは「オリウンディ」と呼ばれ、モンティに加えて両翼のエンリケ・グアイタとライムンド・オルシももまたオリウンディとしてイタリア代表に参加していました。アルゼンチンからしてみれば、ワールドカップ第一回大会で決勝まで活躍した重要な戦力であるモンティを欠くことになりますが、これにも事情がありました。1930年のウルグアイワールドカップ決勝の後、アルゼンチンでは、ムッソリーニを崇拝してファシスト体制を模範としたホセ・ウリブルが軍事クーデターを起こし、事実上の大統領として一党独裁を目論んでいました。ウリブルにとって、アルゼンチンから優秀な選手を輩出し、その選手が活躍してイタリアが優勝することは、崇拝するムッソリーニに奉じて自らのファシズムを正当化することになるため、むしろ積極的に選手を送り出したかったのでしょう。オリウンディの徴用や審判の買収などで、第二回大会のイタリアの優勝は疑惑に満ちたものでしたが、イタリア代表の強さとポッツォの監督としての手腕は次の大会で証明されることになります。

1938年の第三回ワールドカップの会場はフランスになりました。遠征の難しさと、欧州主導で開催地を決めたことに対する抗議から、南米の強豪国であるウルグアイとアルゼンチンはこの大会に参加しませんでした。また、スペインは内戦の影響で参加できず、前回大会開催時にヨーロッパ最強と言われたオーストリアは、ナチスの台頭によりドイツへと併合されて、チームは解散してしまいました。そのオーストリアに代わって頭角を現したのがハンガリーです。ハンガリーでは、前述のジミー・ホーガンやベーラ・グットマンの影響もあり、テクニックとパスワークを磨く訓練が確立していました。この大会のハンガリー代表にも、技術の高い選手が数多く存在しました。大会随一の攻撃力を誇ったハンガリー代表は、大量得点で楽々決勝まで進みました。しかし、パリ郊外で行われた決勝戦でこのハンガリー代表を破ったのがイタリア代表でした。イタリア代表監督のポッツォは、前回大会に引き続いて「メトド」を採用し、激しい接触を厭わない守備に加えて、カウンターの精度を洗練させていました。イタリア代表は、この戦術と勝利への気迫でもって、テクニックで上回るハンガリーを破ったのです。決勝戦の前夜には、監督のポッツォにムッソリーニから「勝利か死か」という電報が送られていました。試合終了のホイッスルが吹かれたとき、多くのイタリア代表選手は泣き崩れ、指揮官は呆然と立ち尽くしていました。

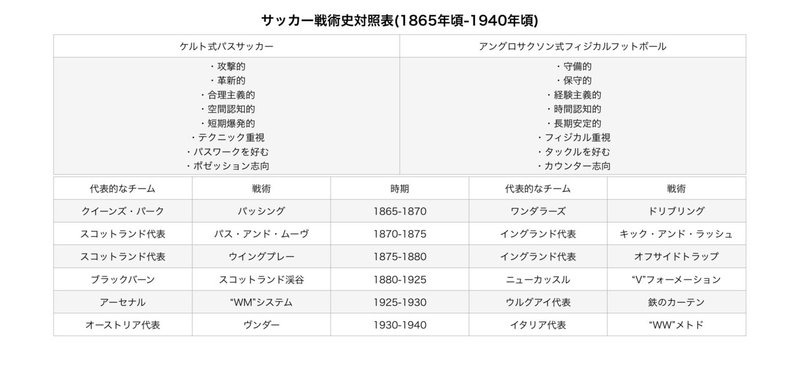

サッカー戦術史対照表(1865年頃-1940年頃)

この大会を後にして、世界は第二次大戦へと突入し、次のワールドカップの開催は12年後になりました。第二次世界大戦後の戦術史は記事の後編へ引き継ぎ、これまでの戦術展開をまとめておきます。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

この記事は、以下を参考にしました。

Bryon Butler ”The Official Illustrated History of the FA Cup”

Mike Jackman “Blackburn Rovers:An Illustrated History”

ブライアン・グランヴィル『ワールドカップ 全史』(草思社)

西部謙司『サッカー右翼 サッカー左翼』(カンゼン)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?