1世界平和はいかにして可能なりしか・序

「世界平和」

と、いうと、この記事をお読みの方はどう思われるでしょうか?

人類の夢。ただの理想論。非現実的。世迷い言。平和主義者の妄言。

あるいは、そんな印象を持たれる方が多いかもしれません。

しかし、筆者は世界平和は現実的に実現可能であり、それどころかある種の歴史的必然として達成されるものと考えています。

筆者は囲碁に詳しくありませんが、囲碁の世界では、昨今話題のAIによって、それまで人間では考えつかなかったような新しい定石が次々と生み出されていると側聞します。人間は物事を考えるうえで、どうしても固定観念や先入観といった思考の枠組みに縛られるものです。そのため常識的にありえないと思われていたことを、あえて踏み込んで検証してみると従来の考え方より好ましい結果が生まれることが往々にしてあります。

筆者はある時から世界平和もそういった類の課題ではないかと考えるようになり、ごくプライベートに探求を続けてきました。

その結果、ますます世界平和は実現可能であるという確信を強くするようになったのですが、このnoteに投稿する一連の記事は、それらをまとめたものになります。

とはいえ、ここまで読んだ方が疑問に思われるのは

「世界平和など絶対に不可能だ。それなら、何故これまで世界平和は実現してこなかったのか?」

という点にあるかと思います。

その理由について、筆者はこう考えます。

「世界平和の実現を妨げてきたのは、世界平和が不可能という思い込み」

であると。

これでは、まるで悪質なトートロジー(同義反復)のようですが、しかしただの言葉遊びではなく、ここには深刻な構造的問題があります。

そこで、まず最初に世界平和にまつわる固定観念を取り外すために、「世界平和とは?」という問いの答えを考えてみてください。一般的には「世界から戦争がなくなること」という回答が多いかと思います。

しかし、これは必ずしも正確な答えではありません。なぜなら、「戦争」とは国家間の対立を解決するための「手段」を、「平和」は「状態」を表す言葉であり、意味的には正確な対義語関係にないからです(下図参照)。

つまり、「世界平和」を「戦争の不在」で定義することは、「哺乳類とは?」と問われて、「にわとりではない」と答えるようなズレが生じることになります。

問題は、この錯誤がただの言語論上の問題にとどまらないことです。このことは、人間の脳が「世界平和の実現」までのプロセスを思い描いた時

というフローを無意識的に想定していることを意味しています。

ところが、先述したように、戦争とは「状態」ではなく「手段」――もっと突き詰めていえば国家の利害対立を調整するための仕組み(システム)のことですから、「戦争の消失」とは、「国家の利害対立の調整システム」が消失することを同時に意味します。

しかし、これは非現実的な主張です。なぜなら、今、現にあるシステムが、いくらか不都合だからといって、いきなり消え失せ、システムゼロの真空状態になることなどありえないからです。

これを身近な問題にたとえるなら、現在使っているスマートフォンやPCのOS(オペレーティングシステム)に不具合がみつかったからという理由で、いきなり端末が初期化されるようなものです。それがどれくらいの期間かもわからないまま、電話もメールもアプリも使用できない状態がしばらく続き、ようやく修正版が完成してから再インストールが可能というのであれば、誰もOSの不具合が解消されることを望まないでしょう。我々の脳が「世界平和」と聞くと、直感的に「不可能である」と判断するのは、このためです。

とはいえ、我々の経験的事実に照らし合わせれば、システムはより洗練されたシステムによりアップデートが可能です。言い換えれば、戦争というシステムを後景化させるために必要なのは、手段としての平和――新しい利害調整システムということになります。このことから、世界平和の具体的な実現プロセスは

という経路を辿ることになります。

つまり、世界平和とは、戦争がなくなることによって達成されるのではありません。事実は全くの逆で、世界平和が実現することによって、戦争はなくなるのです。

さきほどのスマートフォンのたとえでいけば、OSの更新は、古いシステムを新しいシステムに上書きする形で行われます。アプリによっては新しいOSに対応しておらず不具合を起こす可能性もありますが、そういったアプリは不具合を修正したバージョンがリリースされるのを待ってから、個別にアップデートすることで対応するのが、最も無理のない流れといえます。

今後、このnoteでは、世界平和に至るための理路に関して、順を追って更新していく予定ですが、今回は「世界平和が不可能だいう認識が、いかに世界平和を妨げるか?」について三つの点から考察していきます。

1 平和の焦点距離を変える

何故、東京と大阪は戦争しないのか?

この問いが馬鹿馬鹿しく思えた方は、それがあまりにも自明のことだから、わざわざ理由を挙げるまでもないと考えられたに違いありません。しかし考えてみて欲しいのは、500年前にはこの問いの答えは決して当たり前のではありませんでした。

それと同様に、数百年前には仏教宗派が国家権力に武力テロを起こすことは、よくある出来事でしたし、遺産相続で争う兄弟のうち一方が、兄(弟)家族を子供もろとも皆殺しにするのは、名誉ある成人男性にとっての社会作法ですらありました。

このような時代に「日本平和」などという世迷い事を唱える人がいれば、かえって狂人扱いされていたかもしれません。

さて、人間の脳は背景との差異によって物事を認識します。

健康な肉体を持つ人が、生命活動の充足を普段から意識することがないように、生存条件として(程度の差はあれ)最低限の平和的秩序を必要とする人間は、「平和の綻び」である「戦争」には意識上の注意を向けますが、自己が現に組み込まれている「平和」は「当たり前」のこととして、意識することが困難です。(図1 左図参照)

しかし前述したように、世界平和は平和のシステムによって達成されるという見方に立てば、すでにある「個々の平和」は現実世界の検証をクリアした適応度の高いシステムを内包しているといえます。

もし企業経営における成功法則を知ろうとするなら、なにより必要なのは成功した企業の経営術を知ることであるように、平和を考えるうえでフォーカスされるべきは“なんでもない平和”にこそあるのです。

その点、世界平和の認識の大幅な転換は、物事の見方の再構成を要求し、認知的な焦点距離の変化を促します。その結果、それまで背景に溶け込んでいた「個々の平和」の存在を認知しやすくします(図1 右図参照)。

たとえば「個々の戦争A」の詳細な分析から、いくつかの教訓を引き出せたとしても、その個別性が高ければ、「個々の戦争B」に適応できるとは限りません。しかし、「個々の平和A」及び「個々の平和B」に共通する項目からは、より汎用性の高い平和の一般法則を抽出できる可能性があります。また「個々の平和」を「個々の戦争」の対照群とすることで、「個々の戦争」単独ではできなかった視点からの検証も可能にします。

繰り返すようですが、世界平和は、「いかに戦争を防ぐか」ではなく、「いかに平和を構築するか」というシステム志向から生まれます。

世界平和を不可能とする信念は、世界平和を遥かな理想として、遠くへと視線を向けさせるため、かえって身近に存在している価値あるものに気付けなくするのです。

2 市場センチメントを変える

戦争の主体は伝統的には国家です。

しかし、国家あるいは政策決定者の意思決定は、必ずしも合理性に基づいたものとはいえません。それどころか、政府によって科学的に経済を管理できるというイデオロギーのもと国家を運営した社会主義が、慢性的な生産性の低下によって崩壊したことは、歴史が証明しています。経済学者のフリードリヒ・ハイエクによると、市場メカニズムの重要性は効率的な資源配分を行うための値付けの機能にあるとされます。

そこで倫理的にはやや不謹慎ではあるものの、思考実験として、国家政策としての安全保障ではなく、市場メカニズムによる平和の「値付け」について考えてみましょう。

たとえば、ここに「世界平和株式会社」があったとします。

世界平和株式会社の企業理念は、「あらゆる人々が暴力による被害を受けない生活が保障されている世界を目指す」ことです。その実現のため、世界平和株式会社は「平和」という商品(サービス)を顧客に提供することを事業内容としています。

ここで、2019年現在における世界平和株式会社の世界市場への進出規模がどれくらいかを確認してみましょう。

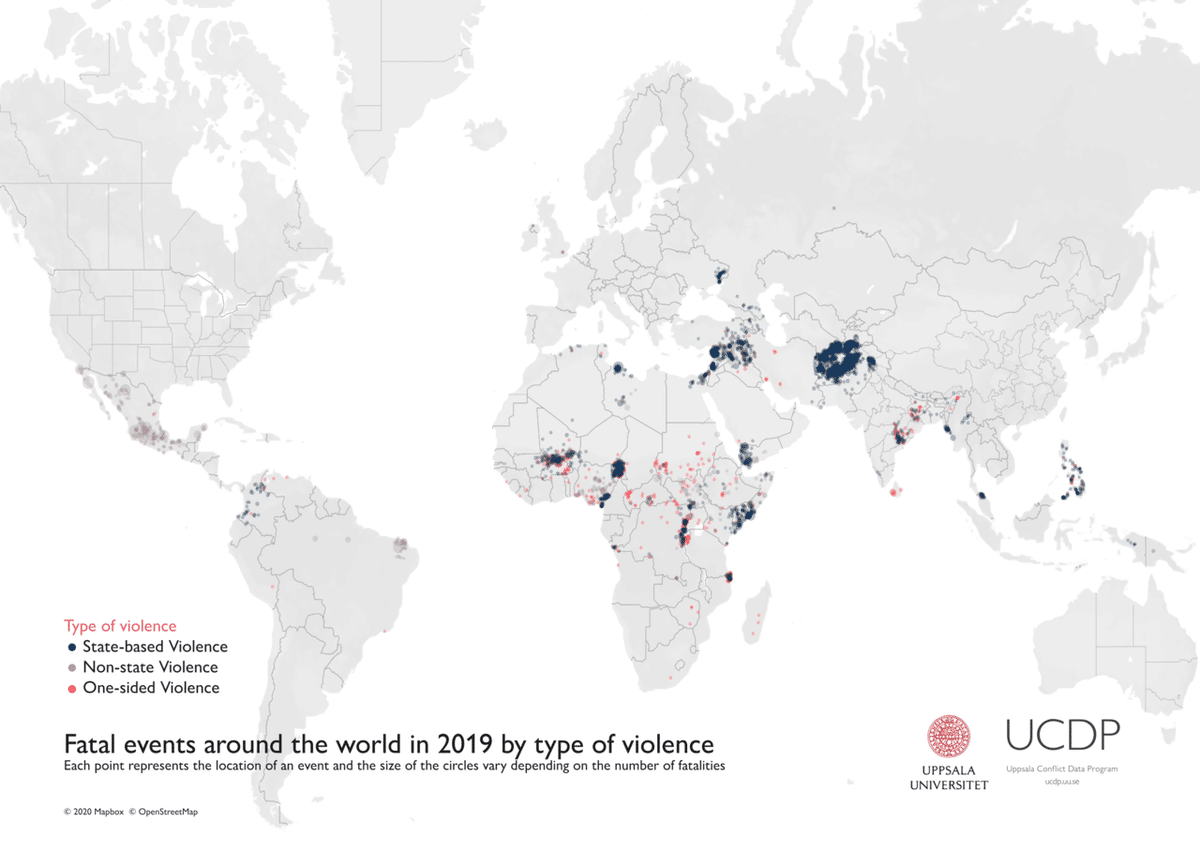

ウプサラ紛争データプログラムより

UCDP GED map: fatal events in 2019 by type of violence, world map PDFPettersson, Therese & Magnus Öberg (2020) Organized violence, 1989-2019. Journal of Peace Research 57(4).

暴力(戦争、紛争、虐殺)による死亡者が発生した地域とその規模の大きさが円で表示されているため、それ以外の灰無垢領域が世界平和株式会社の進出規模となります。

もっとも「平和」の定義を、貧困や差別といった総合的な見地から考えるべきだという主張もあるため、これをもって「すべからく平和である」とするのは正確性に欠けるかもしれません。ただそれでも、世界中でこれだけの地域が「それなり」に世界平和株式会社のサービスを享受できている状況であること、さらには平和のニーズは世界中のあらゆる地域に存在するという潜在市場の規模を考えれば、その業績と将来性は――たとえば他の世界的企業であるマクドナルドなどと比肩しても、決して見劣りするものではありません。

スティーブン・ピンカーの『暴力の人類史』によると、一般的なメディアの論調や人々の印象に反して、現在の世界は人類史の中でも特筆すべき「平和な時代」にあるという主張がされています。

「世界平和」というと、いかにも内容のない絵空事のように思われがちですが、実のところ「世界平和」を事業として評価するなら、長期的なスパンでは着実に業績を伸ばしてきており、ここ数十年は過去最高水準の業績をあげている状況といえるのです(もっとも2010年代は全体として死亡者数が上昇傾向にあったようです)。

とはいえ、それだけをもって世界平和株式会社が市場から不当に評価されているとは言えません。通常、株価には将来的な見通しも織り込まれるものであり、その投資判断は個々の投資家に委ねられるべきものだからです。言い換えれば、大きな戦争が起こる見通しがあれば、世界平和株式会社の値付けは低水準にとどまるのが当然となります。

ここで世界平和がマーケットにおいて、どのような需給構造を持つかについて分析してみましょう。

世界平和事業の拡大は着実に進んできたとはいえ、それは必ずしも不可逆なものではありません。ある時、A国で紛争が起きたとします。平和サービス事業としては、A国市場からの撤退に相当しますので、マーケットの需給としては、弱気(戦争オプション)要因となります。

するとA国の近隣国である国家Bは、心理的な安全保障が低下するため、戦争オプションの誘因(インセンティブ)を強く受けることとなりますので、国家政策として戦争オプション(たとえば軍拡等)を選択する可能性が高まります。

ところが、B国の戦争オプションの選択は、それ自体が戦争オプションのインセンティブを高める行為となるため、他の近隣国家C、D、E、Fにも戦争オプションを選択する蓋然性を与えます。さらに国家C、D、E、Fが戦争オプションを選択した結果、それがまたしても戦争オプションの値上がりを演出し、そうやって需要の喚起が次々に波及することで、いつのまにか戦争オプションが全世界的に選好される状況が現出します。

ここであげた例は、極端なモデルケースですが、伝統的に軍拡競争のファンダメンタルズには、上記のような問題があると考えられます。もし、バブルの定義を「実体がないまま、市場参加者の値上がりを目的とした投資行動によって値上がりが続く状態」とするなら、まさしく戦争オプションのバブル的状況(世界平和株式会社の空売り状態)といえます。

どうして、そのようなことが起こるのでしょうか。

その要因のひとつが、「戦争は決してなくならない」という人々の固定観念にあります。日本の90年代のバブルが「国土の狭い日本は土地の値段が値下がりすることはない」という、いわゆる「土地神話」に支えられたように、「世界から戦争はなくならない」という「戦争神話」は、戦争オプションのリスク評価(たとえば軍拡によって福祉に割り当てられるべきだった予算が減り、政情が不安定になれば、結果として国家は崩壊します)を不当に低く見積もります。

そのため、「世界平和の実現可能性」の認識は、「平和平和株式会社」の長期的なインセンティブを拡大することで、市場センチメントを変化させ、戦争オプションのバブル崩壊の端緒となり得るのです。

3 スキーマ構造へのアプローチ

三つ目は、戦争スキーマが抱える構造的問題にあります。

戦争は、利害の対立する主体だけで発生するわけではありません。「平和の焦点距離」でみた例えをもう一度使うなら、東京人と大阪人がいがみあっていたとしても、それが戦争に至るものだと考える人は、おそらくいないでしょう。その理由は日本政府という中央権力の存在があるからだと仰る方もいらっしゃるかもしれませんが、たとえば仮に、日本政府が機能不全に陥って、権力の空白期間が生じたとしても、東京と大阪の戦争を想定するのは現実的ではないのではないでしょうか。

戦争をするには、対立する個々の主体の存在だけでなく、それを支える制度や仕組み、あるいは戦争の認識といった複合的な構造体を必要とします。この構造体を「戦争スキーマ」とし、仮に簡略化した模式図を以下に示します。(図2)

個々の戦争は、よりマクロな視点では軍政や武器の供給といった「制度的構造」に支えられ、それはさらに平和的な紛争解決手段の不在(あるいは中央権力の存在)といった「システム的構造」に支えられています。そして、「システム的構造」の土台となるのが「認識的構造」となります。

「認識的構造」とは、たとえるなら野球を知らない人が「バット」と「グローブ」を手渡されても、「木の棒」と「皮の手袋」としか認識できないように、戦争という「ツール」は「戦争の認識」があって初めて成り立つことを意味します。実のところ、平均的日本人が、日本国内における戦争をほとんど想定できないのも、この認識的構造が欠如しているのが最大の理由と言えます。

さて、第二次世界大戦の終結後、世界は米ソ東西対立による冷戦時代となりました。が、それも90年代に終焉を迎えたことで、国家間の大規模な戦争の蓋然性は著しく低下しました。そこで本来なら、個々の戦争の縮小に併せて、「制度的構造」や「システム的構造」も縮小すべきところ、(世界大戦の可能性から考えれば)小規模な紛争や民族対立が続いたことから、世界平和の実現可能性についての人々の認識――つまりは戦争の「認識的構造」は大きく変化することがありませんでした。その結果、「認識的構造」の上部構造である「制度的構造」と「システム的構造」もほとんどそのまま保存されることとなりました。(図3)

2021年現在において、世界平和を困難にする要因として、国際テロ組織や内戦の問題がよく挙げられます。しかしある種のテロや内戦の発生原因は、軍需産業による武器供給といった「制度的構造」の要因が大きなウェイトを占めています。穿った見方をすれば、形骸化しつつある下部構造に実質を与えるために、リアルの戦争としてテロや内戦が生み出されているとさえ言えます。

ところがこの状況を変えようとしても、個別の戦争の縮小によって、下部構造に改編を迫る経路というのは、一般的に困難なものになりがちです。それは、たとえばアフリカの個々の内戦が解決されても、軍需産業の規模縮小に直ちに繋がらないことを考えれば、ご理解いただけるかと思います。

そのため、テロや内戦といった個々の戦争を包括的に解決するためには上部構造よりも、それらを支える土台である「認識的構造」へのアプローチが、かえって有効な戦略となる場合があります。

世界平和というのは「大きすぎる課題」と考えられがちですが、実は「大きい課題」から解決していくことが、個別の課題を解決するうえでも効果的であるといえるのです。

4最後に

ここまで読んで頂ければおわかりのように、今回指摘した三点はそれぞれが独立したものではなく、有機的に連関しあうことで、人々が持つ「世界平和は不可能」という固い信念を構成しています。

しかし、人間は思考によって世界を改変してきた生き物です。

そして「常識」とは、時代の移り変わりによって、当たり前のように変化します。

先に、世界平和の実現によって戦争がなくなると書きましたが、言葉の本当の意味での世界平和は、戦争がなくなったあと、さらにその状態に人々が「慣らされる=常識化する」ことによって、初めて達成されるといえます。

つまり世界平和は、世界平和が可能であるという認識によって構築され、それが定着することによって完成されるのです。

本稿を含む一連の記事は、世界平和が本当に可能かを検証し、そのための具体的な方法についての筆者なりの考えを論述するものとなります。よろしければお付き合いいただければと思います。

※全体の目次アップしました

次回は、世界平和の実現を妨げる科学的思考の陥穽と、そこから脱却するための知の体系とその運用方法についての記事を更新する予定です。

実のところ、私的にこういった問題を考えるというのは非常に孤独な探求であるため、この記事を読んで少しでも面白いと感じて頂けた方は、応援する意味でもフォローして頂ければ、すごく嬉しいです。

できれば多くの方に読んで頂きたいと考えているので、引用・リンク大歓迎です。

至らない点も多いかと思いますが、これからもお付き合いいただければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?