『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』感想 その三

「『カラマーゾフの兄弟』を読んだことは?」と私は訊いた。

「あるわ。ずっと昔に一度だけだけど」

「もう一度読むといいよ。あの本にはいろんなことが書いてある。

世の中には二種類の人間がいる。『カラマーゾフの兄弟』を読破したことのある人と、読破したことのない人だ。

そんなに言うなら読んでみようか、ドフトエフスキー!と思い図書館に行ったのだが、考えが甘かった。ボリューム、難解さ、重さ、どれをとっても素人が気軽に読める作品ではないらしい。

なのでまた「中田敦彦のYouTube大学」のお世話になる。あらすじだけでも大変面白かったので、また今度チャレンジしてみようと思う。

『カラマーゾフの兄弟』は、女好きで成金の父を持つ三人の兄弟の半生を描く恋愛小説でありミステリー小説であり哲学書である。

三兄弟の次男であり無神論者のイワンはこの作品の哲学書の部分を担っており、「不死がなければ善行もない(不死、つまり死後の神による救済がないのであれば、人が善行をはたらく見返りがないので意味がない)」というセリフは私の心に深く刺さった。

プッチ神父も「『無償の愛』とは天国へ行くための見返り」って言ってたしね。

イワンは作中、兄の許嫁と報われない恋に落ちたり、神や罪について悩みまくって精神がやられてしまったりする。なんか親近感。

そんなわけで、『カラマーゾフの兄弟』を軽く履修してから改めて読んだ下巻、特に終盤の感想を、”私”の独白を引用しながら振り返っていく。

・愚かな偏屈男に幸あれ(他人事とは思えないので)

気の利いた女の子は日曜日の午後にコイン・ランドリーで雑誌を読んだりはしていない。

225ページ

「ハードボイルド・ワンダーランド」の主人公である”私”(以下、彼。”←これをいちいち入力するのが面倒なのだ)は、とにかく偏見、彼に言わせる所の「限定的な」ものの見方の描写が多い。

面白いのは、この偏見で特に誰かに迷惑をかけているわけではないところだ。強いていうなら視野を限定してしまっている自分だけが損をしている。そして彼はそれを自覚していて、それでいいと思っている。

同時に、このものの見方が全く正しいとは思っていないという柔軟さも持ち合わせている。背が高くて器用な女性に出会った事はないが、背が高くて器用な女性もいるかもしれないとは考えている。しかしそれを確かめようとはしない。偏屈な男である。

「185の平方根の答はどこのボタンを押せばわかるんだろう?」と私は訊いてみた。

彼の捻くれ者具合が端的に現れているのがこのジョーク。どう考えても初対面の年下の女性との会話にはそぐわない。

賢明な読者諸君はお分かりの通り、185の因数は5と37。どちらも素数なので、185の平方根の解は「√185」だ。きちんと計算すると13.6くらいだと思うけど、だから何?反応に困らせるためだけのジョークとしか思えない。

今度使いたいけど、使う場面が無さすぎる。LINEスタンプにあったら買うかも。

こんなところで回転する洗濯ものを眺めて一時間近くも時間をつぶすなんて考えただけで気が滅入ってしまう。私に残された時間は既に二十四時間を割っているのだ。

私は死ぬのだ ー と私は便宜的に考えることにした。その方がずっと私らしい。そう考えると私の気分はいくぶん楽になった。

一つ目の台詞を改めて読んだ時、少なからず動揺したのを憶えている。いや、「割っているのだ」とか冷静に言ってますけど、あなた24時間経たずに死ぬんですよ?一時間どころか一分だってイヤだろ。

そして二つ目。自分が死ぬと仮定して、気分が楽になったそうだ。なるほど。

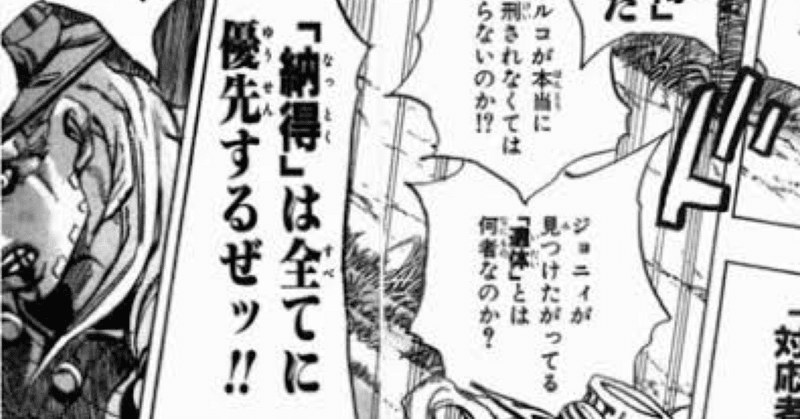

彼の中では自分の生き死に、つまり問題の内容は二の次で、重要なのは「問題の答えが分かる事」なのだろう。「納得は全てに優先する」。私の大好きなジャイロ・ツェペリの台詞だ。『寄生獣』でも似たような台詞があった気がする。とにかく限定的なヴィジョンを維持するのが何よりも大切なのだ。病的なまでの理性。

なんのため、とか誰のため、とかではなく、そういう決まりなのだ。

この無意味な「自分ルール」について、彼は終盤こう言及している。

いったい誰が公正さなんて求めているというのだ?誰も公正さなんて求めてはいない。そんなものを求めているのは私くらいのものだ。しかし公正さを失った人生になんてどれだけの意味があるだろう? (中略) 誰もそんなものを求めていないにせよ、私にはそれ以外に与えることのできるものは何もないのだ。そういう意味では公正さは愛情に似ている。与えようとするものが求められているものと合致しないのだ。

誰も求めていなくても、公正である事、自分の中で正しい判断をする事が、彼にとって人生で最も重要な事だった。妻に逃げられようと、理不尽な死が訪れてようと、公正さを失う事だけは出来なかった。人によっては愚かで偏屈な人間だと評価するかもしれない。しかし私は、この不器用な生き方を誇り高いとも感じる。

後半の台詞はとても共感できる。自分がしてあげたい事、してあげられる事が相手のして欲しい事と必ずしも合致するわけではない。時には自分の信念を曲げる必要もあるだろう。そして彼は、自分の公正さと妻への愛情のどちらも得られるほど器用な生き方は出来なかった。

最期に彼は友人達の人生を祝福しながら眠りにつく。彼は幸福だったのだろうか。

彼が作中引用した『カラマーゾフの兄弟』の一節。三男のアリョーシャ・カラマーゾフが利発な少年コーリャに言う。「君はとても不幸な人間になる。しかし人生を祝福しなさい」。これは序盤で次男のイヴァン・カラマーゾフが神を否定した際に司祭に言われた台詞と対応している…んだと思う!読んでないから正確な事わかんないけど!

神や死後の世界は存在しない、自分は救われないと絶望して生きる人は、いつか自分は神様に救われると信じて生きている人よりも、確かに不幸に感じるだろう。

彼の場合、彼の信じる”神様”とは「公正さ」だったのかもしれない。彼は不幸だったかもしれないが、公正さだけは最期まで失わなかった。だから彼は最期に、自分と友人達の人生を祝福できたのだろう、と思う。

…こう改めて向き合ってみると、思い当たる節がありすぎる。特に公正さや愛情の下りなんか、私が書いたのかと思うほどだ。

自分が決めたルールで得をした事などほとんどないが、その逆は数知れずある。初めての恋人は私の公正さに惹かれ、私の不器用さに愛想を尽かした。

「自分の為にならないポリシーなんて捨ててしまえ」なんて事を言っていたのは誰だっただろうか。未だ各所で「ロボット」等と揶揄される私だが、少なくとも彼と違う点が一つだけある。それは、私が物語のキャラクターではないという点だ。こんな私でも、経験から学び自分を変える事もたまにある。

人はそれを成長と呼ぶのだろうか。しかし同時に、自分と世界を限定し「公正さ」に殉じた彼を羨ましいとも思ってしまうのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?