ご先祖様を追って所沢へ

私のご先祖様は明治後半〜昭和初期に活躍した飛行機乗り(陸軍の飛行機設計士)です。

この飛行機の真実追求noteを始めてから所沢には足を運びたいとずっと思っており、先日ようやく所沢まで行くことができました。

目的地は埼玉県所沢市にある所沢航空記念公園です。

公園には記念碑などがあるようでぶらぶらと探索したかったのですが、思った以上に広いため今回は公園内にある『所沢航空発祥記念館』のみ見てきました。

所沢は日本で初の飛行場ができた場所です。陸軍飛行機担当である私のご先祖様も当時この場にいて、徳川大尉や日野大尉の初飛行に深く関わっていたのだと推測できます。

所沢航空発祥記念館には、甲式一型練習機(ニューポール81E2)の残骸やレプリカが展示してあります。

私のご先祖様が携わっていた飛行機は様々な種類があるでしょうが、

ご先祖様が残してくれた日本楽器製造株式会社製の木製プロペラは、日本で国産化された甲式一型練習機のプロペラであることが分かっています。

所沢に行けば甲式一型練習機の新たな情報と、飛行機に関わるヒントを得られるのではと思っていました。

前置きが長くなりましたが、ここから所沢航空発祥記念館のレポートを書いていきます。

甲式一型練習機(ニューポール81E2)の残骸・レプリカと対面

記念館を見ていくと、埼玉の民間飛行士がフランスから個人輸入したと言われているニューポール81E2(甲式一型練習機)の残骸と、それをもとに再現されたレプリカが展示してありました。

(※甲式一型練習機はニューポール81E2の改称なのですが、この記事では区別のため埼玉の民間飛行士が輸入したと言われている機体のことをニューポール81E2と書かせていただきます。)

レプリカと残骸

事前に調べていたように、当時の機体は車輪の中は綿だったり、機体のほとんどが木材や絹布だったりと、なるべく軽さを求めていたことが分かります。胴体部分のフレームも木製です。

金属はエンジン取付部と操縦席周辺の骨組などほんの一部です。

現代の重量のある金属で機体のほとんどが作られた航空機とは、設計の考え方が異なることが伺えます。

レプリカがあることで、機体の大きさの感覚などが掴めました。ニューポール81E2(甲式一型練習機)は1〜2人乗りの飛行機です。

実際にレプリカを見てみて、機体の軽さと一般的に飛ぶ原理であると言われる揚力で頑張れば飛べそうのような、厳しいような、なんとも言えない感覚になりました。

甲式一型練習機は当時「操縦に難あり」と言われた飛行機であることが、なんとなく分かります。

現代の航空機は機体の中央の左右の翼の下前方にエンジンがあり、右回りの渦の力と左回りの渦の力で力を相殺させてバランスも取っているのだろうと考えると、

機体に対して大きな木製プロペラがひとつだけ機体の一番前に付いているので、これで機体のバランスを取ることはかなり難しそうに感じました。

風の抵抗も直に受けるでしょうし、大きなプロペラひとつで一方向の渦の力となり、飛行の安定度は操縦士の技量に大きく左右されたのだと思います。

甲式一型練習機の木製プロペラを比較

記念館には様々な機種の木製プロペラの展示があり、甲式一型練習機の木製プロペラもいくつかありました。

甲式一型練習機に絞れば、

・埼玉の民間飛行士が輸入したニューポール81E2(甲式一型練習機)の残骸のものがひとつ

・上記などを元に作られたレプリカのものがひとつ

・国産化した甲式一型練習機のプロペラが2つ

つまりレプリカとして再現されたプロペラが1つ、本物のプロペラが3つとなります。

見づらいものもありますが、記念館で撮影した4つのプロペラの写真を並べておきます。

記念館に寄贈された国産の甲式一型練習機のプロペラは綺麗で状態の良いものでした。

上の画像の右下の写真に写っている甲式一型練習機の木製プロペラには、「大正10年11月製作」と掘られていることが確認でき、ご先祖様が残してくれたプロペラより2ヶ月ほど古いものでした。

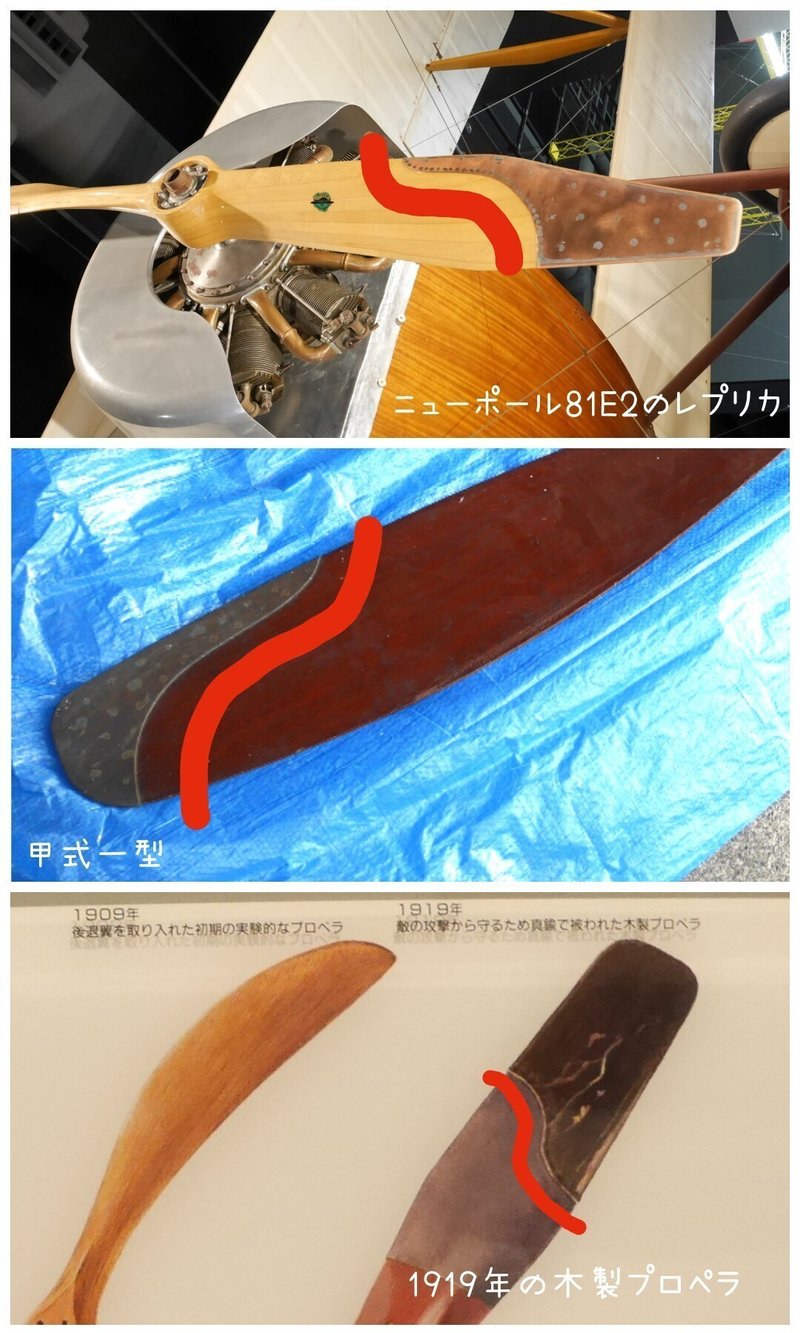

プロペラの形状の比較

記念館にある輸入したニューポール81E2(甲式一型練習機)の木製プロペラ1つと、記念館にある国産の甲式一型練習機の木製プロペラ2つと、ご先祖様が残してくれた国産の甲式一型練習機の木製プロペラに関しては、プロペラの形はほぼ同じに見えました。

しかしレプリカのプロペラは、上記のプロペラたちと比べると先端に向けてより細くなっているように見えます。

レプリカとして再現する際に、プロペラの形状の資料が少し不足していたのかもしれません。

プロペラの先端の金属の有無

また、記念館にある甲式一型練習機(ニューポール81E2)のそれぞれのプロペラを見て気になったことは、レプリカのプロペラには先端に金属のようなものがついていましたが、

レプリカを除く3つの木製プロペラの先端に金属はついていませんでした。

ご先祖様が残してくれた甲式一型練習機の木製プロペラには、先端に金属のようなものがついています。

展示されていた木製プロペラの金属は外れてしまったのか、もしくは元々付いていないプロペラなのかは分かりません。

記念館にある国産化された甲式一型練習機のプロペラ2つを見た感じとしては、先端に何か外れたような形跡は見受けられませんでした。

埼玉の民間飛行士が輸入したニューポール81E2(甲式一型練習機)の残骸については、プロペラの先端には金属は付いていませんでしたが、プロペラの状態が悪いため元々ついていたのかどうかの判断はできませんでした。

ただしレプリカとして再現されたものには金属は付いていたので、プロペラの先端に金属が付いている情報は残されていたのだと推測できます。

この金属の情報を記念館で探しました。

プロペラの先端の金属の素材

甲式一型練習機のプロペラの金属についての情報は得られませんでしたが、

様々なプロペラについての説明書きのボードを見つけました。

1919年に使用された木製プロペラについて、敵の攻撃から守るため真鍮で被われた木製プロペラと書かれています。

また、下記は飛行機ではないのですが、1917年に真鍮のカバーで腐食を防いだ水上機のプロペラと書かれています。

水上機のプロペラを拡大して見てくださると分かりますが、真鍮のカバーを木製プロペラに固定するためにポツポツと丸い跡が全体的に付いています。

これは、甲式一型練習機(ニューポール81E2)のレプリカであるプロペラの先端の金属の固定方法とよく似ています。

そして、ご先祖様が残してくれた国産の甲式一型練習機のプロペラの先端の金属の固定方法も、同じに見えます。

甲式一型練習機については以前詳しく調べたところ、1919年にフランスからニューポール81E2を輸入し教材とし、後に国産化して1921(大正10)年12月にニューポール81E2を「甲式一型」に改称したことが分かっています。

まとめると

・甲式一型練習機は1919年にフランスから輸入し、後に国産化し1922年頃まで国内で製造された

・1919年に製作された木製プロペラの先端に真鍮が使われていた記念館の情報

・1917年に水上機で使われた木製プロペラに真鍮のカバーが使われた記念館の情報

・真鍮を木製プロペラに固定する方法の一致度

これらから時期としてもぴったり合うので、甲式一型練習機の木製プロペラの先端に付いている金属についても、

『真鍮』であると考えてよいと思います。

真鍮と聞いて、なるほどなと納得しました。ご先祖様が残してくれた木製プロペラの先端の金属を目にした時、鉄でも銅でもアルミでもなく、何の素材だろうと頭を捻っていました。

経年による色彩の変化を考えても真鍮で間違いなさそうに思います。

プロペラの先端の金属の形について

もうひとつ気になったことは、甲式一型練習機(ニューポール81E2)のレプリカのプロペラの先端に付いている金属の形と、

ご先祖様が残してくれたプロペラの先端に付いている金属の形が異なることです。

ただし、共通点もあります。

それは保護カバーの真鍮がどちらもS字カーブを描いていることです。

そしてもうひとつ、甲式一型練習機のプロペラではなさそうに見えますが、プロペラの説明ボードに紹介されていた1919年のプロペラの先端に付いている真鍮の形も、S字カーブを描いています。

どうしてどのプロペラもS字カーブの形なのでしょうか。

プロペラの先端を保護することが目的であれば、すっぽりと覆うようにしたり、加工を考えれば斜めにカットした形でも良いはずです。

重量を考えてのことならば、S字カーブではなくてU字型の方が真鍮の面積は少なくなります。

ここからは憶測になりますが、飛行機が飛ぶ原理のひとつに「音」「周波数」が関係していると考えています。

国産化された甲式一型練習機の木製プロペラは、音のスペシャリストであるヤマハ、ヤマハ発動機の前身である「日本楽器製造株式会社」が製作しています。

木製プロペラ単体が回転した時の音と、

木製プロペラの先端に真鍮が付いているものが回転した時の音は、おそらく異なるでしょう。

理由があってこの形にしているはずです。

S字カーブ、つまり正弦波状の曲線(サインウェーブ)です。正弦波についての記事はこちらに書いたので貼っておきます。

今回、プロペラの先端の金属の形がS字カーブなのは、ご先祖様が残してくれた木製プロペラだけでなく、当時の他の木製プロペラもそうであるという大きな情報を得られました。

真鍮とは銅と亜鉛の合金のことで、亜鉛が20%以上のものを指します。

木製プロペラの先端につけられた真鍮については、情報を集めて別途記事に書こうと思います。

【関連記事】

・飛行機乗りのご先祖様

・プロペラと再会。木製プロペラは日本楽器製造株式会社、エンジンは東京瓦斯電気工業

・甲式一型練習機と当時の流れ

・ヤマハと音叉

・正弦波とハムノイズ、ハムノイズと重力

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?