【ITパスポート】数学音痴でも5週間で一発合格できました!

こんにちは。ぷるけです。

このページでは、数字やITに苦手意識を持っている方が、短期間でITパスポートに合格するための戦略を紹介します。

結論は、テクノロジ系から取り組むこと、計算問題は取捨選択すること、です。

ITパスポート試験とは?

ITパスポートは、情報処理推進機構(経産省の息がかかった組織らしい)が主催する国家資格です。通称「i パス」と呼ばれています。試験はCBT方式で、全国のテストセンターなどで毎月開催されています。

iパスは、ITを利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えておくべき、ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。

公式サイトでは、上記のように紹介されています。巷では「一番簡単に取れる国家資格の一つ」などと言われています。しかし学習範囲が広く、高校数学や就活のwebテストを彷彿とさせる問題も出るので、私はかなり苦労しました…涙。

2022年4月から受験料が、税込7,500円になりました。簿記3級やFP3級と比較すると、お高いです。気軽に申し込めるとは言え、何度も受けたくありませんね。

数学音痴がつまずきやすい分野と対応策

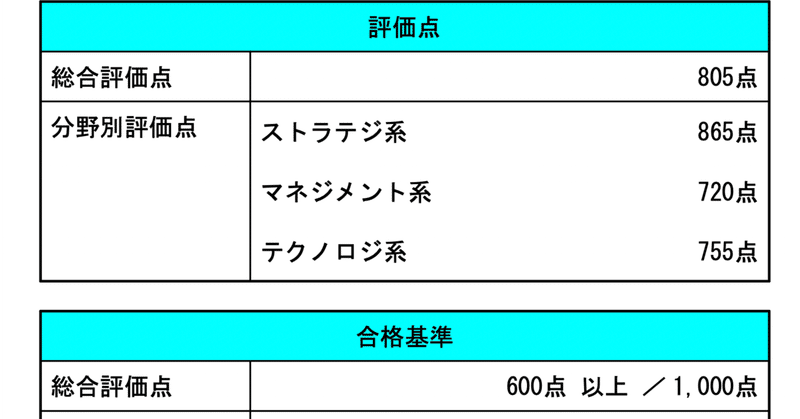

ITパスポートの出題範囲は、① ストラテジ系 ②マネジメント系 ③テクノロジ系 という3つの分野に分かれています。1000点満点の総合評価で、600点以上取れば合格ですが、3分野で満遍なく得点しなければなりません。

①は企業経営、マーケティング、会計といった、どこかで聞いたことがあるような内容(PDCAサイクル, PL/BS, ECなど)が大半です。気合と既存の知識でなんとかなります。

②のマネジメント系は、ざっくり言うとシステム開発の流れを、依頼する側と依頼される側の両者の視点から見ていくイメージです。社会人経験がある方なら、すんなり理解できると思います。(私には、なんとも掴み所が無いように感じられ、理解するのに時間がかかりましたが…)

問題は、③のテクノロジ系です。パソコンが好きな方なら当たり前に知っているような内容でしょうが、コンピュータの構成やネットワークの仕組みなど、見慣れない用語が次から次へと出てきます。さらに高校の数1Aのような計算問題もあるのです。n進法の四則演算やら(8進法と16進法に泣かされました)なぜか5つのランプが2個以上点灯しているパターンを考えさせられたり、中学理科の並列・直列の電池問題みたいなのが出てきたりして、とにかく萎えます。そしてアルゴリズムという、図形と数字とアルファベットが入り混じった謎の図(?)が出てきた時には、テキストを静かに閉じたくなりました…。

数学音痴さんには、これらの問題は結構キツイと思います。とはいえ、③のテクノロジ系の出題数は、他の2つの分野より多いので、計算問題を全て捨ててしまうと合格が危うくなると考えられます。

そこで確率、順列、組み合わせ、集合、2進法の計算問題だけを集中的に練習することにしました。これらは出題パターンが決まっていて、チャート式に出てくるような捻った問題は出なさそう(たとえ出たとしても、解けない人が多くて差がつかない)だと判断したからです。身も蓋もないですが、順列なのか組み合わせなのか問題文を読んで分からなくても、PとCと両方やってみて、選択肢にある数字から「それっぽい方」を選べば、正解かもしれません笑

計算問題を集中的に練習するには『ITパスポート試験ドットコム』の過去問道場(丁寧な解説つきの問題を無料で提供している、ITパスポートの学習者の間では非常に有名なサイトです。)を使うのがオススメです。「計算問題のみを出題する」というオプション機能があります。過去5年分ほどの計算問題を2周したら、なんとなくですが、出題傾向がわかるようになります。(解説を3回読んでも、どうしても理解できない問題は、理系の友達にLINEで教えて貰っていました。それでも分からなければ、潔く諦めます。)

なんだか掴み所のないIT用語の数々は、その名もズバリ『「分かりそう」で「分からない」でも「分かった」気になれるIT用語辞典』というサイトに、大変お世話になりました。参考書を読んでも、???となる概念を、ざっくりと理解することができるので、困った時には覗いてみてください。

サイトのリンクですが、noteのシステムでなぜかアフェリエイト(?)と判断されてしまい貼ったまま投稿が出来ませんでした…。お手数ですが、検索お願いします。

利用した教材

上記で紹介したサイトの他に、参考書と通信講座を使って勉強しました。

通信講座は、スタディングを使いました。簿記でお世話になったクレアールとスタディングで悩んでいたのですが、サンプル授業を見た感じ、スタディングの講師の解説がより分かりやすいと感じので、スタディングにしました。スタディングは、ちょくちょくキャンペーンをやっているので、私は通常より2,000円ほど安い5,200円で受講することが出来ました。ただスタディングの教材は全てオンラインなので、市販の参考書を一冊買うことにしました。

「参考書なんてどれも同じだし、大手出版社の物ならハズレないだろう」と思って適当に選んだ私は愚かでした。(あくまで個人の感想ですが、虹色の表紙のやつは知識0からスタートの人には不向きだと思います…少なくとも私には難しかったです…)これから買う人は、じっくり読み比べてから買ってくださいね。

5週間の勉強スケジュール

まず受験日を決め、試験の申し込みを行いました。

試験日から逆算した最初の2週間で、全ての範囲を一通り学習しました。

意識したのは、とにかくテクノロジ系から手をつけ、一番多くの時間を割くことです。最初は、たぶん全然覚えられないと思いますが、とりあえず全体像を掴むために、ひたすら進めるのがコツです。

私はスタディングを使っていたので、スタディングのコンテンツ(講義動画や問題)を一周することを目指しました。(独学の方は、参考書を一周すれば良いと思います。)この間の勉強時間は、1日2時間ほどでした。

全範囲をザーッと見たら、前述の『ITパスポート試験ドットコム』に移りました。過去問を3回分やり、全ての問題を答えられるようになるまで繰り返し練習しました。同時進行で、計算問題の強化を図ります。

試験2週間前は、ひたすら問題演習と用語の確認をしていました。しかし問題が解けても、本質的な理解が欠けている項目がパラパラ出てきたので、参考書を初めから読み直しました。この間の勉強時間は、1日5時間ほどでした。

1日5時間なんて確保できない!という方の方が多いと思いますが、ここまでやらずとも、市販の問題集をしっかりやれば、6割を取る実力はつくと思います笑。

過去問をやると、毎回知らない単語が出てきて焦ります。しかし大抵は、消去法で解けるようになってきます。時間がない人ほど、基礎的な単語を集中的に覚えましょう。

まとめ

数学に苦手意識を持っている方でも、短期間でITパスポートに合格するための戦略を紹介しました。コツは、テクノロジ系から勉強を始めること、計算問題は(取捨選択した上で)便利ツールを使って練習すること、の2点です。

やたら用語が多くて、暗記と数字が苦手な人にとっては、非常に辛い試験です。

しかし、これを乗り切れば「国家資格ホルダー」になれます笑。頑張りましょう!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?