麩-fu-

「ちょっと、なんで麩ぅ入れてんのん?!ウチが嫌いなん知ってるやろ?」

リナの関西弁には、まだ慣れない。

「賞味期限が近いんだからしょうがねえだろ。好き嫌いすんじゃねえよバカ」

「バカって言った!お兄ちゃん、バカって言った!ひどい!」

「うるっせえな。ほらよ」

ぶっきらぼうに答えながら、僕は箸でパクチーをたくさんつまんで、リナの取り皿に置いた。

「パクチー、全部やるよ」

「きゃあっ!ありがとう!ウチ、ヒロ兄のことめっちゃ好きやねん!」

自分の箸が手元にあるというのに、お行儀わるく手でパクチーをたいらげ、頬を赤らめて至福の笑顔を見せるリナをまっすぐ見ると、つい僕の頬も赤らんできてしまった。

リナは、生意気だけど、とっても可愛い妹。

血は繋がっていないけれど、とっても大事な妹。

お母さんの再婚相手は、大阪から引っ越してきたばかりのサラリーマンのおじさんだった。あの人のことをお父さんと呼んだことはない。とにかくいつも帰ってくるのが遅いし、あまり話したこともない。

僕の本当のお父さんは、5年前に死んだ。もともと病弱で、しょっちゅう入院していて、暮らしていくためのお金はお母さんがパートで稼いでいて、今もずっとその生活が続いている。

僕にはコンビニの夜間シフトだと言っているけれど、本当は子供には言えないような仕事なんだろうと、うすうす僕は気づいている。朝のお母さんはものすごく香水くさいし、お店の名前のようなものが書かれた名刺が化粧台の引き出しから見えたこともあるから。

お母さんは夜中になるまで帰ってこないからどうでもいい。おじさんもよくわからないからどうでもいい。

でも、おじさんが連れてきた11歳の娘……。少し前から僕の1歳下の妹になったリナのことだけは、大好きなんだ。

「今日は洗い物、どっちがやる?」

「いんじゃんで決める?」

「その、いんじゃん、って言い方、慣れねえなあ。じゃんけん、って言えよ」

「小さい頃からずっと、いんじゃん、やってんもん、今さら変えられへん」

パーとチョキ。僕の負け。

夕飯の時間にお母さんがいないのが当たり前なので、僕もリナも、簡単な料理なら作れるようになっていた。

といっても、ちゃんとレシピを教わったわけじゃないから、たまに、冷蔵庫の残り物を適当に鍋に突っ込んで煮ただけのメニューなんてのもある。

今日は、麩とパクチーと高野豆腐とロースハムが冷蔵庫にあったから、それらを全部まとめて鍋にした。なに鍋って呼んだら良いのだろう。

「麩、まだあるで?」

冷蔵庫から取り出したフルーツオレのキャップに手をかけて、リナが眉をしかめて言った。

「結構いっぱい残ってる……食べなあかん?」

泣きそうな顔になっている。小5にもなって、嫌いな食べ物で半泣きになるなんて、リナはやっぱり可愛い。

「当たり前だろ。食い物を粗末にするんじゃねえ」

ちょっと意地悪なことをしたくなってしまう。

「お兄ちゃんは、嫌いな食べ物ないの?」

「ない!」

とっさに嘘をついた。そして、調子に乗って付け加えた。

「6年生だからな!」

「1年しか違わへんやん、アホくさ」

「6年生に向かって、なんだよその口の利き方は?」

「…………」

出た。無言で僕を睨んでくる攻撃。これをされると、どうにも上の子には分が悪くなってしまう。

「……麩の、何が嫌いなんだよ?」

「全部!」

「そういうとこがしょせん5年生だよなあ。具体的に言えよ」

「……なんか、ふにゃっとしてて、食べた感覚がないから」

「なんだそりゃ」

「おばさんに似てる」

「は?」

「おばさん……。新しいお母さん。いつもおらんし、お母さんって感覚ないねん」

「え?ああ、ああ……。でも、それだけ?」

「うん」

「麩菓子はちゃんと食べた感覚あると思うぞ?」

「ふがし?」

「麩をかりん糖みたいにしたお菓子。スーパーに行けば売ってるかな」

「知らん」

「じゃ、明日、探しに行こう。麩のお菓子だったら気に入るかもしれない」

「うん、お菓子なら、いけるかも」

見たことがないお菓子が見つかるかもしれない喜びに、リナは目を輝かせる。やっぱりまだ5年生だ。

「その麩菓子、美味しかったら、お礼に、今度、ウチのぶんのパクチーたくさん食べさしたるわ!」

嬉しそうにこちらを見つめて言うリナに、僕はたじろいだ。しまった。さっき余計なことを言わなければ良かった。

僕がただひとつだけ苦手な食べ物が、パクチーなのだ。

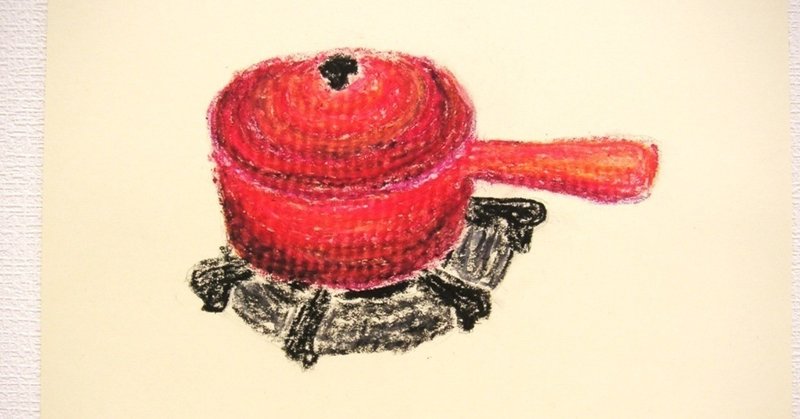

![]()

短くまとめられたタイトルで書いてみました。『麩-fu-』です。

昨日のはダーティー過ぎたので今回はポップな感じにしました。

サウナはたのしい。