腰椎が伸展する人の特徴

こんにちは。

理学療法士の笹川ひろひでです。

腰痛は大きく分けて2パターンが

あることをお話ししました。

腰椎が伸展するパターンと

腰椎がフラットから後弯するパターンの

人です。これが見分けることができる

だけで施術の結果は抜群に違いますし、

逆にこれが見分けがつかないと改善に

とても時間を要するようになります。

なぜなら腰椎が伸展する、後弯する

理由はそれぞれ違うため、施術が全く

違うんですね。

筋肉には共収縮といって間違った

運動をさせても同時に働くのですが

改善が劇的に遅くなります。

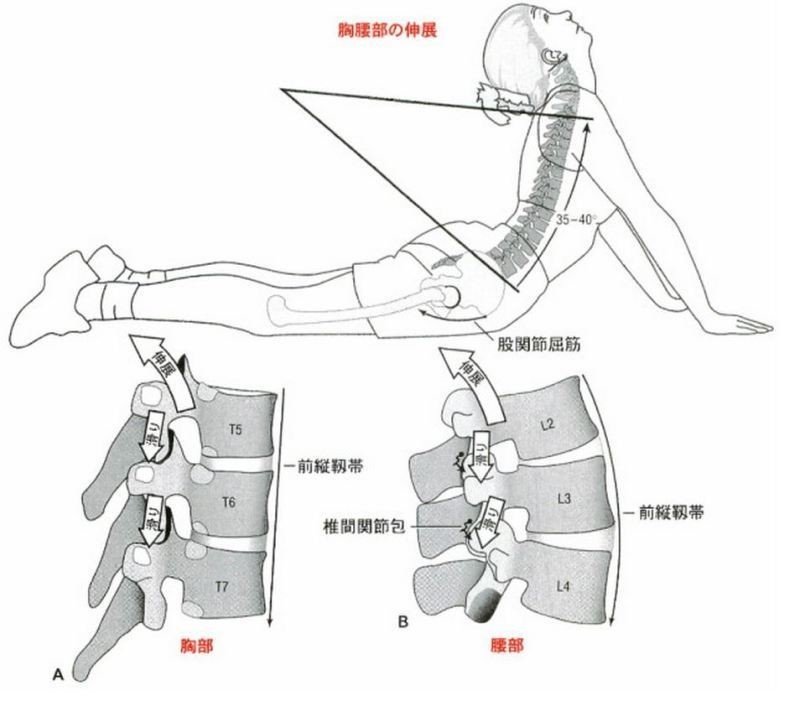

本日は腰椎が伸展するパターンの

人がなぜ伸展するのかをお話しした

いと思います。

腰椎が伸展するパターンの人は

腸腰筋や内側ハムストリングスが

筋力低下を起こしているのが特徴です。

これらの筋肉が働かずに歩くと…

踵接地時といって、足を出して踵で

床を踏みしめた時にはリハビリの世界で

大殿筋が重要だと思われています。

しかし私は違った見解を持っていて

踵がついた時には殿筋よりも腸腰筋と

ハムストリングスが共同的に働き、

骨盤(仙骨など身体の重心)がグーッと

前方へ押し出されるためスムーズに歩く

ことができます。

踵がついた時に重要だと言われていた

大殿筋だけが働くとどうなるでしょう。

脳卒中のリハビリで多くみられるの

ですが、踵がついた時に大殿筋のみが

働けば後ろにひっくり返ってしまいます。

なぜなら重心が移動していないのに

股関節は伸展(骨盤は後傾)してしまうからです。

普通の腰痛の方はそんなことは

ないのですが、腸腰筋やハムストリングスが

筋力低下を起こしたとき

それらの筋肉を使わないように

膝をロッキング様にして歩くのです。

(脳卒中の方は出力が弱いと反張膝

になります)

膝をロックして歩くと自然に腰も少し

折れます。なので殿筋には力が入らずに

腰椎に伸展、回旋ストレスがかかってしまうのです。

そしてこのような歩き方では

大腿筋膜張筋や腰方形筋で支える

ため股関節を外転位で使うデュシャンヌ歩行を

呈し、二つの筋肉は非常に固くなりやすくなります。

かなり難しい話になりましたが、

踵がついた時は人が思っている以上に

「股関節の屈筋筋力」が必要なんですね。

股関節の屈筋といえば腸腰筋に

なりますが、腸腰筋が働かないがために

大腿筋膜張筋が役割をかばうことで

デュシャンヌ歩行になるんです。

大腿筋膜張筋は骨盤を前傾=腰椎を伸展

させる方向へ働くので、

腰椎には伸展していくストレスが

歩く度にかかってしまうわけです。

これが腰椎伸展パターンの歩き方の

原因になります。

非常に運動学が苦手な人には難しい

内容なのですが、これさえ知っていれば、

腸腰筋、ハムストリングスを鍛えて

腰の筋肉をリラクセーションして

あげるだけで簡単に痛みが取れて

しまいます。

もっと詳しい話があるのですが、

頭が混乱してしまうと思いますので

話をまとめますね。

腰椎伸展パターンの人は

① 膝ロッキング様にして歩く

② 腸腰筋の代わりに股関節屈筋として

大腿筋膜張筋が働いてしまう

③ 大腿筋膜張筋が優位に働くため

骨盤前傾=腰椎が伸展しやすい

これらの特徴を踏まえてトレーニングや

ストレッチを行うことで骨盤アライメントは

修正され、

非常に良い結果のある施術が行えるのです。

疑問点等ありましたら何でも

聞いてくださいね(^^♪次回も

施術に関わる超重要なお話しを

していきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?