#4 意味と価値の合意体系の根源

※この記事は「#3 文化の主体としての個人と集団」の続きです。

皆さん、こんにちは。

前回の投稿からしばらく期間が空きましたが、前回のnoteでは、文化の主体である個人と集団の関係、その核である文化概念について考察を進めました。

この記事では、その考察をもとに、私たちのコミュニケーションを成立させている「根源」の諸相を私なりに描いていこうと思います。

それでは、目次です。

1.本記事の概要

前回の記事で考察した文化は「個人が持つもの」と表現するには十分とは言えず、「個人が集団と共有するもの」と表現できるものでした。

その一方で、この文化は個人がそれに則る形で行動などに表した場合に表出するものと捉えることができることから個人レベルで具体化されるものでもあります。

ここでは、対人コミュニケーションでは特に後者に着目する形で文化を考察し、これをたたき台として意味と価値の合意体系を支える「分有価値観」と「私的合意価値観」について考察を進めたいと思います。

2.分有価値観とは?

文化の個人レベルに着目すると、個人が所属する集団で維持される価値観や意識を、その個人は集団内で適応的にふるまうために内面化していく。

その内面化された価値観や意識の源泉にあたる経験や知識は「その当該集団での」というリミテーションがあるという点で個別特殊性があるといえます。

しかし、この個別特殊性はその価値観や意識が当該集団でのみ通用するという意味ではなく、その集団で獲得されたものという意味での個別特殊性を表します。

縦断的・横断的に所属集団が増えていくにつれ、この個別特殊性のある経験や知識の獲得、それに伴う価値観や意識の内面化も進んでいき、これが将来の所属集団での適応的なふるまいのレファレンスとして機能する。

すなわち、仮に獲得した価値観や意識が当該集団にのみ通用する場合には将来の所属集団での適応的なふるまいをするには時間がかかるか、適応は不可能になることが想定できるため、個別特殊性のリミテーションは当該集団にのみ通じるという意味ではなく、当該集団で獲得したという意味で捉えることとします。

この個人が所属集団と共有しうる価値観や意識のことを個人レベルに着目する形で「分有価値観」と呼ぶことにします。

この分有価値観は個人が所属集団での対人関係上の出来事から獲得していくものであり、その内実は価値観や規範的なものから対人関係における他者の特徴にまで及ぶものであると考えられます。

例えば、仲間集団内において相互にあだ名で呼び合うことやある特定のメンバーはひょうきん者であるといった他者評価、部活では先輩の言うことは絶対であるといった限定的なルール、などなど。。

そして、この分有価値観は所属集団ごとに個人内部に形成されていくものであることから、分有価値観は単一のものではなく複数の次元を持つものであると想定できます。

このように論じる背景には心理学の概念である「多元的アイデンティティ」という考え方を援用することができると考えられるからです。

3.分有価値観の基礎としての多元的アイデンティティ

多元的アイデンティティとは、場面や人に応じて異なる自己を持ち、そのそれぞれに対して明確な自己意識を持つこととされています。

木谷・岡本(2015)によると、通常、アイデンティティというと、エリクソンが心理社会的発達理論の中で提唱したアイデンティティが想起され、これは自分自身が時や状況を超えて統一された人格として存在し、自分らしく生きている感覚のことを指す。

エリクソンの提唱するアイデンティティの場合、役割実験を通して活動場所における価値基準や役割が与えられることになるが、これは複数の自己が一時的に林立する状態となる。

これは林立する自己のどれが本当の自己なのかという葛藤状態を引き起こすこととなり、アイデンティティ拡散の状態に向かっていくとされています。

つまり、エリクソンにとって自己の林立、すなわち自己の多元化はアイデンティティ拡散というネガティブな結果につながるため、多元化した自己が統合されていくことが重要であるとしています。

その一方で、多元的アイデンティティは役割実験で得た価値基準や役割のそれぞれが葛藤を起こすこともなく個人内で共存している状態です。そして、そのどれもが本当の自己と感じることができるため、アイデンティティ拡散のような状態に陥ることはないとされています(木谷、岡本,2015)。

以上のことを踏まえて、多元的アイデンティティと分有価値観の関係について考えていきます。

アイデンティティはその個人が所属してきた集団で維持される価値観や意識を内面化し、それらを取捨選択することで統合させる過程を経て形成されます。

多元的アイデンティティもその個人が所属してきた集団で維持される価値観や意識を内面化する過程は共通であるが、それらを取捨選択するのではなく、そのどれも自己として保持し続ける点に差がみられます。

この時、多元的アイデンティティは「内面化した個別特殊の価値観や意識を対人関係上のコミュニケーションの状況に応じて表現する素地である、そしてコミュニケーションにおいて表現する複数の自己それぞれに対自的同一性を、そして対他的同一性を感じることができていること」までを指すと考えられます。

これまでの議論をまとめると、多元的アイデンティティは「分有価値観の表出に対して対自的同一性と対他的同一性を感じていること」と換言することができると考えられます。

このような多元的アイデンティティの存在は様々な研究から示唆されている(例えば、木谷・岡本,2015; 辻,2004)ほか、内藤(2001)のIPSモデルでも場のコミュニケーションでやり取りされる情報をもとに内的モードを切り替えることが想定されています。

このことから、多元的アイデンティティは分有価値観を説明する概念として援用することが可能であると言えましょう。この分有価値観を図示すると以下のようになると考えます。

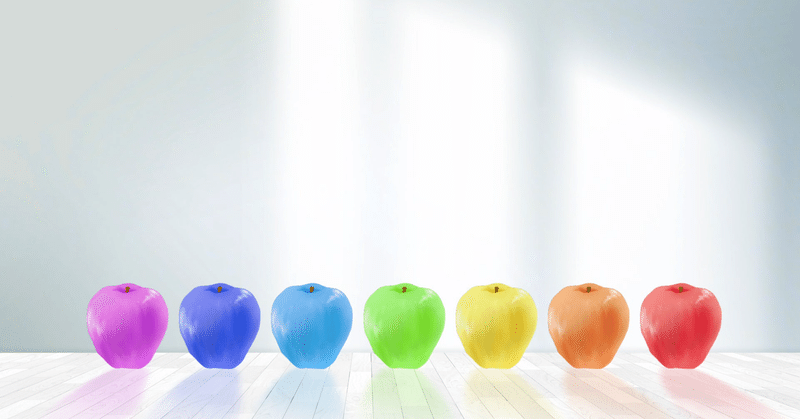

図1に示す分有価値観のモデル図では、異なる社会集団内で共有される価値観や意識をそれぞれ色分けしてA~Gで示しています。これらはアイデンティティ拡散を招くほど鋭く相互に矛盾し合うものとして内面化されるのではなく、相互にある程度の共通性や一貫性を持ったものとして内面化されるます。

これによって個人は分有価値観として社会集団内で共有される価値観や意識を体系化して保持することができ、それをレファレンスにして状況適応的な言動を選択することが可能になると考えられます。

すなわち、異なる集団の価値観や意識を内面化するとはいえ、その内面化に際してそれぞれの価値観や意識の一貫性が確保されるため、別の社会集団に属した際に適応的な選択を取ることが容易になるといえる。

諸個人がその所属する集団と共有する文化である分有価値観は、個人がどのような集団に属してきたのか、その集団内でどのような経験を得て、それにどのような意味付けを行なってきたのかによってその内実は異なっていきます。

すなわち、分有価値観は諸個人の行動や信念を規定するものであり、それは経験や知識に裏付けられる価値観や意識を反映しているという意味で文化的産物である、ということができます。

4.私的合意価値観とは?

この文化的産物は個人差を必然として孕むものであり、この個人差は対人コミュニケーションという具体的な空間において顕著に滲み出てきます。

この差は誤解をはじめとするコミュニケーション不全を引き起こし、その場の当事者らに心理的不適応感を喚起させる。この不適応感を解消ないし予防するために当事者の分有価値観のすり合わせを行なっていくことを動機付けられます。

具体的にはやりとりされた言葉の意味をお互いに確認し合うような、誤解を解くという行為などなど。。

この分有価値観同士のすり合わせによって双方の価値観の共通了解が形成されるが、この時形成される価値観はインフォーマルな合意の下に成り立つため、これを「私的合意価値観」と呼ぶことにします。

この時なされると想定する合意は、コミュニケーションの集積の帰結に伴ってなされることもあれば、コミュニケーションの流れの中で暗黙的になされることもあり、そこには一定程度のバリエーションが想定されます。

この私的合意価値観は諸個人の分有価値観を土台に持つため、各人がその価値観の一部を分有価値観として持ち合わせているし、個人の行動は分有価値観に規定される。そのため、私的合意価値観は複数の個人を同時に拘束する規範性を有していると考えられます。

似た者同士の個人である一方でその内実には異なる色が見え隠れする、にもかかわらずコミュニケーションが成立していく。

つまり、私的合意価値観が形成された集団内では、その構成員は私的合意価値観に従ってコミュニケーションを取っていくことになる一方、私的合意価値観は分有価値観の部分集合となるため、構成員にはこの価値観や意識に沿った行動を取ろうという、内的にも外的にも規範性が生じうる。

なお、この私的合意価値観はその集団内部でのみ通用する価値観であり、その具体例は内輪ネタやグループ内でのみ通用する隠語が相当します。

すなわち、私的合意価値観はその集団構成員間で共有される価値観や意識の総体となるため、その集団にコミットしていない集団外の個人には理解しがたい、それが面白いのかどうかもわからないことが面白いとされるといった集団内部でのみ通じるものが存在することとなります。

以上のことから、分有価値観とは「個人が縦断的・横断的に所属してきた集団と共有しうる価値観や意識の体系」であり、私的合意価値観とは「個人が寄り集まった社会集団内で共有され、集団内でのみ通用する価値観や意識の総体」と定義できます。

以上、コミュニケーションを支える意味と価値の合意体系の根源に位置付けることができる「分有価値観」と「私的合意価値観」について、sの構成概念の内実を考察してきました。

次回以降は、これらの価値観が実際のコミュニケーション場面でどのように諸個人を規定するのか、について検討していきたいと思います。

最後に、引用した文献情報を記載します。ご興味がありましたら、ご一読ください。

木谷智子・岡本祐子. (2015). 青年期における多元的な自己とアイデンティティ形成に関する研究の動向と展望. 広島大学大学院教育学研究科紀要第三部, 64, 113-119.

辻大介. (2004). 若者の親子・友人関係とアイデンティティ. 関西大学 『社会学部紀要』, 35(2), 147-159.

内藤朝雄. (2001). いじめの社会理論 柏書房

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

Maki

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?