フィールド・レコーディング作品15選+

2022年4月26日、柳沢英輔氏による著書『フィールド・レコーディング入門: 響きのなかで世界と出会う』がフィルムアート社より出版されます。氏は音文化研究や映像人類学を専門とされている方で、研究や執筆活動のほか、これまでに[うみなりとなり: Soundscape of Minamidaito Island] (Otobin / 2018)や[Path of the Wind] (Gruenrekorder / 2018)などのCDも発表しており、国内外で知名度のある作家でもあります。

フィールド・レコーディングに対して関心があり、自身のライフワーク/制作活動においても重要な事項である僕個人からすると、この書籍を購入するなんてことは悩むまでもないことなのですが、ホームページに掲載されている仮の目次を読んでいて特に気になったのが、付録となっている「ディスク・ブックガイド」です。フィールド・レコーディングは音楽の歴史のなかで時折登場し、時折重要視されてきた印象がありますが、外部の世界と聴衆(あるいは音楽)との関係など、「視点」という側面が主たるポイントであったように感じており、それぞれの音楽家/作家によって考え方も異なるケースが多く、それをフィールド・レコーディングという「くくり」をもって、すでに発表されてきた作品を振り返る機会というのは過去に例がないのではないかと感じています(もしかすると見逃しているだけで、すでにあるかもしれませんが......)。

はじめに

フィールド・レコーディングについて興味をもって調べた経験がある方であれば、レイモンド・マリー・シェーファー(Raymond Murray Schafer)の存在はご存じではないでしょうか。サウンドスケープに対する研究をおこなってきた超がつくほどの重要人物で、著書としては『世界の調律』(平凡社/平凡社ライブラリー)がおそらく一番有名です。その翻訳に携わった鳥越けい子氏自身もサウンドスケープの研究家であり、『サウンドスケープ: その思想と実践』(鹿島出版会)などを執筆しています。さらに、ノイズ(騒音)というくくりにまで拡大してみれば、ポール・ヘガティ(Paul Hegarty)やジャック・アタリ(Jacques Attali)などの著書も頭に浮かびます。それら著者/書籍は比較的有名であるため、今回のブックガイドに対しては個人的にそこまで関心が強くないのですが(もちろん十分気になってはいます)、ディスクガイドとなると、フィールド・レコーディングという分野をどのように解釈して、選別・区分したのかは個人的に非常に気になるところなのです。

個人的かつ聴き手としての目線でこれまでに聴いてきたフィールド・レコーディング作品たちを振り返ってみると、①「アーカイヴとしてのサウンドスケープ記録」、②「特殊環境下における"響き(方)"の研究」、③「加工によって作り上げる"物語"や違和感"」、という3つの分け方があるのではないかと思いました(ただし、フィールド・レコーディングされた音を「素材」として使用し音楽作品にしたものはフィールド・レコーディングのカテゴリー分けの対象に含みません)。もちろん、その3種類以外にも複数のカテゴリーは大小あると感じていますし、どこにも属さないような作品も存在していると感じています。noteのようなスペースですべてをピックアップするというのは僕の技量としても現実的に難しいところでもありますし、そこは研究家や論文、専門書の出番だと思っています。そこで、ここでは自己流によるその3つのカテゴリーから、いくつかの作品を自分なりにピックアップしてここで少し紹介できたらと思いました。これは僕自身が研究をおこなっている身でないことを逆手にとって、書籍が出版される前に素人目線で分類してみようという無謀かつ野暮な試みです。

ここでのディスクガイドにおいて、すべてのフィールド・レコーディング作品から重要作を見落としなく網羅できているとは微塵も思っていませんが、個人的に重要と思った作品を5枚ずつ紹介していけたらと思います。選ぶうえでは作品そのものの歴史的重要性もポイントとしていますが、並行して現時点で購入などのアクセスのしやすさも重視しています。フィールド・レコーディングに関心のあるレーベルというものはもともとそこまで多くなく、個人単位で経営している(していた)場合、すでにその活動を休止/終了してしまったところも多くあります。そのため、僕自身もそうですが、作品を見つけ出すこと自体が難しい部類のジャンルなのではないかと思います。皆さんにはこれをひとつの「とっかかり」的なものとして読んでいただき、つづいて柳沢氏の書籍を実際に手に取っていただき、この記事の内容との「違い」を楽しんでいただけたらと幸いです。

なお、自分なりに咀嚼・解釈したうえでテキストを書いたつもりですが、誤認している部分もあるかもしれません。あらかじめここに記しておきます。

①「アーカイヴとしてのサウンドスケープ記録」

アーカイヴと分類される録音物とは、録音者がそれを「作品化」しようとするのではなく、その環境の特異性などに着目し、その場にいるときに聴くことができるであろう音をそのまま記録したものです。それらは特殊な加工・編集などをおこなわれることなく、基本的には録音されたままの形で発表されてきました。個人的な感覚として、これは非常に学術的な分野であり、レーベルなどから作品のような形で発表されるのではなく、研究機関などが収集するべきなのではないだろうかと考えています。そんなこんなで、今回の3つのカテゴリーのなかでは(僕個人としては)関心が低くチェックを怠っている範囲なのですが、そんななかから「どちらかといえば純粋な音の作品として聴けそう」と思った作品をピックアップしてみました。

ちなみに、ユネスコ・コレクション、Kink Gongなどのように、民族や地域のカテゴリーから伝統音楽を録音・紹介するシリーズ/組織/個人なども存在しますが、ここでは文化的な視点ではなく、純粋にその場のサウンドスケープ的な目線から選んだフィールド・レコーディング作品をピックアップしたいと思います。

Chris Watson [In St Cuthbert's Time]

(Touch / 2013)

高解像度のマイクたちを使い分け、数多くのフィールド・レコーディング作品を発表している作家。もはや「元Cabaret Voltaireのメンバー」などの紹介文も不要なくらいの存在ですね。HBOドラマの話題作「チェルノブイリ」でも録音技師として参加しています(音楽担当はHildur Guðnadóttirですが、音素材として使用するためにおこなった現地でのフィールド・レコーディングに同伴したのだとか)。本作は英リンディスファーン島での録音作品で、島の歴史をもとに7世紀のこの地の音を再構築しようと試みた作品です。ほぼ無加工と思われますが、生き生きとした生物たちの音が面白く、聴き手の想像力を刺激してやみません。

角田俊也 (Toshiya Tsunoda) [Extract from Field Recording Archive]

(ErstPast / 2019)

コンセプチュアルな視点で長年フィールド・レコーディングをおこなっている印象のある角田氏。氏はこれまで[Extract From Field Recording Archive]というシリーズで作品を発表してきていましたが、その録音をボックスとしてまとめ、米Erstwhileが再発したものが本作。このシリーズの各トラックは極めてミクロ的に焦点をあてた録音が中心であるため、あまり風景的な録音は多くありません。しかし、個々のトラックの着眼点が面白いものが多くあること、また氏の作品は廃盤となっているものが多く入手困難なものが多いことから、5枚組というヴォリュームではありますが、この機会に手に取って聴いてみてはいかがでしょう。

Francisco López [OBATALÁ - IBOFANGA: environmental sound matter from Cuba and the USA]

(self-released / 2014)

オーディオ・アートの先駆的な存在であるFrancisco López。2020年にはマドリッドにて1980-2020年にかけてのサウンド・アート作品をまとめた展覧会「Audiosfera (Audiosphere)」をキュレーションしたりと、録音・制作以外の活動にも注力しています。本作は氏による自主リリースCDRの環境音シリーズの3作目で、キューバとアメリカの生物保護区や国立公園での録音をミックスしたもの。ミックスされているため完全な「アーカイヴ」ではないのですが、その高解像度な録音によって、まるでその場にいるかのような臨場感あふれる聴覚体験をすることができます。フィジカルでの入手はどこまで容易か分かりませんが、すべてBandcampに掲載されているので、ご興味があればシリーズ(計5作品)をまとめ買いしてみるのもおすすめです。

Yannick Dauby [蛙蛙哇 ! Songs of the Frogs of Taiwan vol.1]

(Kalerne / 2009)

現在は台湾を拠点に活動する作家、Yannick Dauby。台湾を中心にさまざまなフィールド・レコーディング(やそれを加工した)作品を発表しています。本作は台湾各地に生息するカエルたちの鳴き声に注目した作品となっており、フィールド・レコーディングというよりかはカエルの「生態録音」と表現/カテゴライズするべきものかもしれません。空間を切り取るのではなく鳴き声に焦点を当てているからか各トラックが短くまとめられていて、独特な自然環境を体感するうえでは先述したChris Watsonの作品ともまた異なる面白みを感じられるのではないかと思います。

Fiona Lee [Hong Kong 9 June to 12 Sep 2019]

(self-released / 2019)

フィールド・レコーディングには「環境をアーカイヴする」という視点と別に、社会的な事件について記録するという視点をもつ者もいます。2019年、Fiona Leeは香港国家安全維持法の犯罪者引き渡し法への抗議デモ運動を自宅の窓から録音した作品を公開しました。デモ自体は国内でもニュースで大きく取り上げられていたため、映像で断片的に触れることはできました。しかし本作はまさにその現場で録音されたということもあり、参加者らによるシュプレヒコールや合唱、治安部隊による発砲のような音などが生々しく聞こえてきます。同じように、ポーランドにて中絶禁止の判決が出たことに抗議してデモ運動がおこなわれた様子をTomasz Pizioは記録しており、[Piekło kobiet]という作品を残しています(下記より作品を聴くことができます)。

以下、さらに聴きたい方のために。

Jana Winderen [Energy Field] (Touch / 2010)

氷河やフィヨルドに注目し、ハイドロフォンをもちいた海中の録音。

David Michael & Slavek Kwi [Mmabolela] (Gruenrekorder / 2014)

南アフリカでのサウンドスケープ。音楽のような昆虫の鳴き声を聴けます。

Éric La Casa [Secousses Panoramiques] (Hibari Music / 2009)

さまざまなエレベーターそのものの機械的な音を記録した作品。

David Toop [Field Recording and Fox Spirits] (Room40 / 2020)

長尺ミックス1曲と短く雑多なフィールド・レコーディングの組み合わせ。

Tomasz Pizio [Piekło kobiet] (Szara Reneta / 2020)

先述したポーランドにおける中絶禁止採決に反対する抗議デモ運動の録音。

②「特殊環境下における"響き(方)"の研究」

①で取り扱ったように各環境が発する特有の音に着目して録音をおこなう者もいれば、同様にその環境特有の「響き(方)」に着目する録音者もいます。ここでは単純にその録音環境に対してマイクを向けるだけでなく、なんらかの楽器などを設置してその残響を記録してみたり、特殊な残響を生むポイント(コンサートホールやトンネル内など)にレコーダーを設置したりして、録音をおこなってみるというケースもあります。コンサートホールなどは音響に詳しい建築家が複雑な計算のもと設計されているもので、それと同じように特殊な残響が発生する環境には録音するマイクの種類選定や設置箇所/方法などにも技量やセンスが試される難しいものではないかと思います。そんななかから、個人的に面白いと思った作品をピックアップしてみました。

Bill Fontana [Landscape Sculpture with Fog Horns]

(Other Minds / 2020)

もともとは1982年にKQED-FMより発表されていたLP。オリジナルは希少かつ非常に高価で取引されていましたが、再発されたことによって作品にアクセスするハードルが下がりました。船舶の視界不良時、入出港する湾よりフォグホーン(霧笛)と呼ばれる方向指示器をもちいることがあるそうです。サンフランシスコ湾周辺の8つのフォグホーンの音を集めた氏は、それを市内のアリーナにて重ね合わせて流すという作業をおこないました(現地で流された音をそのまま録音されたものがベストでしょうが、タイミングの問題や実際の貨物船への影響を考えると、別の場所でおこなわざるを得なかったのでしょう)。いずれにせよ、本作ではフォグホーンの独特な響きを聴くことができます。また、本作はオリジナルには収録されていなかった2018年のインスタレーション版の録音が追加されており、あわせて楽しむことができます。

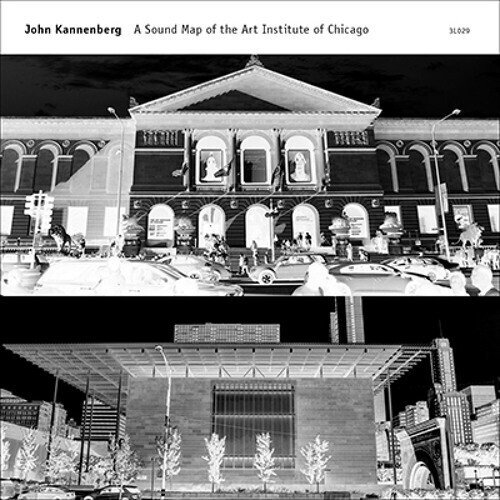

John Kannenberg [A Sound Map Of The Art Institute Of Chicago]

(3LEAVES / 2014)

現在すでにレーベルとしての活動を終了してしまったここ3LEAVESは、サウンド・アート/フィールド・レコーディングとして数々の重要作を発信してきました。John Kannenbergによる本作ももちろんそのひとつで、シカゴ美術館にて録音されたものです。本作の決定的なポイントは、氏が自らレコーダーを片手に美術館内を歩き回って、それぞれの通路や部屋のなかで聞こえる音やその響きを記録したことにあります。CDには、建物の間取り図とトラック内の各時間帯における録音位置を示した情報が付属しており、聴き手はそれをたよりに氏の行動を追体験することができるつくりとなっています。

Mathieu Ruhlmann & Joda Clément [Sound Diary of Quiet Pedestrians]

(Unfathomless / 2018)

Mathieu RuhlmannとJoda Clémentはこれまでいろいろな形で活動をおこなってきた組み合わせ。本作ではカナダのヴァンクーバー周辺の交通ハブに焦点を当てて、それらの活動的な音と休止中の音をさまざまな角度から録音してまとめたものとなっています。録音の方法から見てみると①のような通常の録音物に近いものですが、内容は電車が移動する際に発する軋みのような、金属的な音の響きが(おそらくほぼ無加工の状態で)収録されています。さらに、静かな時間帯の音や活動的な時間帯の音を巧みにミックスしていることもあり、単調でなくストーリーも感じられる興味深い作品に仕上がっています。

柳沢英輔 (Eisuke Yanagisawa) [Path of the Wind]

(Gruenrekorder / 2018)

アートワークに映るのはエオリアン・ハープ(ウインド・ハープともいうそうです)。実在するもののようですが、本作で使用されているのは氏が自作したものだそう。録音された環境の「風」に着目し、それによって揺れるハープの響きを録音したもの。非常に微細な風にも反応する仕組みのようで、荒天のときのテレビ取材のようにゴーゴーと荒っぽい音が聞こえるのではなく、心地の良いトーンが優しく響いており、繊細な音色に包まれています。環境音作品ではありますが、ドローンやアンビエントといったカテゴリーの作品とも親和性がありそうで、その手のリスナーにも是非届いてほしい内容。

松本一哉 (Kazuya Matsumoto) [落ちる散る満ちる (Ochiru Chiru Michiru)]

(SPEKK / 2017)

水琴窟というものをご存じでしょうか。水琴窟とは、日本の庭園装飾手法のひとつで、穴を掘って作った地中の空洞のなかに金属などを人工的に配置することにより、流れ込んで落下する水に音を奏でさせる仕組みやそのもののことです。本作で氏は鍾乳洞のなかに多数の鉄琴を持ち込み、雫による偶発的な演奏をおこなわせる水琴窟を自ら作り出しました。なお、水琴窟の録音作品としてはオーストラリアの音響レーベルRoom40を主宰するLawrence Englishも[Suikinkutsu no katawara ni]という作品をwinds measureより発表しています(下記にリンクあり)。あわせて聴いていただけたら幸いです。

以下、さらに聴きたい方のために。

Lawrence English [Suikinkutsu no katawara ni] (winds measure / 2013)

日本とオーストラリアにて行われた水琴窟の録音。点描的な作品です。

Éric La Casa [Intérieurs] (Swarming / 2020)

さまざまな室内における音や響きを録音・ミックスしたもの。

O3 [Trashumancia] (Sofa / 2017)

教会でのトリオ演奏。静かな演奏に自然の音が美しく調和しています。

Simon Whetham [Never So Alone] (Crónica / 2013)

振動に着目しておこなわれた都市と田園都市での録音。心地よい残響音。

平木周太 (Shuta Hiraki) [Across the Empty Lot] (Falt / 2019)

橋の上にいる2台のミキサー車の音を録音。ドローン作品的でもあります。

③「加工によって作り上げる"物語"や違和感"」

ときに録音者は録音環境に滞在するなかで体験/経験する物事があるでしょう。その「非常に感覚的なもの」は単純にマイクで音を拾うだけではおさめることができないことも多いです。その際、録音者は自らのスタジオに戻ったあと、編集という加工をほどこして、それらの環境音に物語性を与えることがあります。

また、1970年、Luc Ferrariは[Presque Rien (ほとんど何もない)]という作品を発表しました。そのなかの'Presque rien No. 1 - Le Lever du jour au bord de la mer(ほとんど何もない第一「海岸の夜明け」)'では、浜辺の音が20分ほど収録されており、ほとんど何も起こらないまま終わります。ただ、注意深く聴いていると、虫の音のような音が徐々に大きくなってくるのが分かります。録音した音に加工をおこなう際、聴き手が気付きにくい範囲で特殊なギミックを含めることにより、その録音(作品)の聴き手に「違和感」を与えるものもあります。

そういったもののなかには複雑なコラージュ作品なども多くありますが、ここではなるべくフィールド・レコーディング後の加工が少ないものを選んで紹介していきたいと思います。

Vanessa Rossetto [Self-Care]

(Unfathomless / 2020)

フィールド・レコーディングというものは、わざわざ特殊な大自然の環境に足を踏み入れないといけないものではありません。むしろ日常的に生活する室内でもなにかしらのことは起きているはずです。本作はサン・フランシスコに借りた部屋のなかで聞こえる音がほとんどを占めています。蛇口から滴り続ける水の音や独白、そして窓の外から聞こえてきたのであろう車の音など。滞在していた環境についての記録というよりは、滞在時の氏の内面的なものを映し出す鏡のような1時間がここにはあります。

Luc Ferrari [Les Anecdotiques: Exploitation Des Concepts N° 6]

(Sub Rosa / 2004)

静かな浜辺の中心とした作品[Presque Rien]とはある種対極にあるようにも聞こえる本作では、いろいろな場所で録音された騒々しい音が集められています。ぼんやりしながら聴いていると、ただのやかましい環境の音を集めた作品集のように聞こえてしまうかもしれません。ただ、少し注意深く聴いているとある同じ音が繰り返し使われていたり、音のバランスがどことなく変で自然な録音ではないように聞こえたり、と変わったギミックがそこかしこに隠れています。このように録音物のなかから細かいポイントを抜き出して聴き手に「違和感」を与えるのは氏の得意技ですが、それが飛びぬけて一番面白くまとまっているのは、この作品だと個人的には思っています。

Topias Tiheäsalo & Niko-Matti Ahti [Four Letters - Life]

(Glistening Examples / 2019)

フィンランドの日常を切り取ったかのような編集作品。老夫婦の会話や生活音が淡々と静かに鳴り響く様子は、まるでアキ・カウリスマキ監督(Aki Kaurismäki)やロイ・アンダーソン監督(Roy Andersson)、タル・ベーラ監督(Tarr Béla)などによる映画のワンシーンかなにかを観ているかのよう。録音した両氏の体験したなにかを再現するというよりも、音素材からストーリーを紡ぎ出した作品のようですが、ひとつひとつの音のもつ物語性やそこから伝わってくる世界感に、聴き手は知らず知らずのあいだに引き込まれていくことでしょう。

Cool Quartet with Lina Nyberg feat. Éric La Casa [Dancing in Tomelilla]

(Hibari Music / 2012)

このCool Quartetの作品にゲストとして招かれたÉric La Casa(ここでは録音とミキシングを担当)は、このカルテットの演奏にどこまで関心があるのでしょうか。録音は淡々とすすむものの、音の焦点がどうもおかしい。会場ではジャズ・カルテットが演奏しているというのに、その周囲で雑談をしている人々の声がメインで聞こえてきたり、会場の外を走っている車の通過する音が急に聞こえてきたり。ゴトゴトとやかましい物音や機械のハム音のようなものまで登場します。ジャズの演奏が聴けるのではと期待して購入した人には肩透かしもいいところでしょう(そういう人がいるのかどうかは少し疑わしいところではありますが)。そうした録音は前半'September in Tomelilla'の3曲に絞られており、後半はしっかりと録音されたジャズの曲を聴くことができます。とはいえ、この記事の読者には、ジャズのほうでなく、前半のほうを楽しんで聴いていただきたく思います。

Nicolas Perret & Silvia Ploner [Nýey]

(Unfathomless / 2015)

Nicolas PerretとSilvia Plonerは、1963年にアイスランド沖の海底火山の噴火によって出現したスルツェイ島に関する作品を発表しました。この島は年に4日しか訪問することができません。また、波による浸食を受け、消失のリスクをもっていました(火山活動による面積拡大が大きく、現在では消失の危機を避けられています)。両氏は周辺の島などでのフィールド・レコーディングのほか、3世代にわたって研究をおこなってきた科学者による語りを作中に混ぜ合わせて制作しています。それらの語りにより、本作は単なるこの島についての音響的な記録という枠を超えて、環境の生と死についての考察という領域までストーリーを拡大することにも成功しました。

以下、さらに聴きたい方のために。

Stéphane Marin [Invisible(s) Archipelago(s) #1 – Serendib rhythms] (Unfathomless / 2016)

複数の島で録音した音を組み合わせて作った架空の島のサウンドスケープ。

Christina Kubisch & Eckehard Güther [Mosaïque Mosaic] (Gruenrekorder / 2013)

カメルーンの生活音がリズミカルに鳴り響く。Luc Ferrari的なギミックも?

Mark Vernon [Things That Were Missed in the Clamour for Calm] (3LEAVES / 2015)

氏がスリランカ滞在時の録音をミックスしたもの。断片的な記憶のよう。

Tom White [Run Amok] (Glistening Examples / 2018)

ランサローテ島滞在時の録音を加工したもの。生々しい物音が印象的。

Hildur Guðnadóttir [Chernobyl (Soundtrack)] (Deutsche Grammophon / 2019)

ドラマ「チェルノブイリ」サントラ。現地録音などで当時の環境音を再現。

以上、ご一読ありがとうございました。ここで改めて。僕は回し者とかでは決してないですが、ここまで読み進められた方にとって柳沢氏の『フィールド・レコーディング入門: 響きのなかで世界と出会う』はおそらくきっと面白い書籍となるでしょう。4月26日発売。ぜひご購入のご検討をどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?