【GASでIoT】見た目アップのための3Dプリンタを検討する(2)~購入した3Dプリンタと造形材料「レジン」のご紹介~

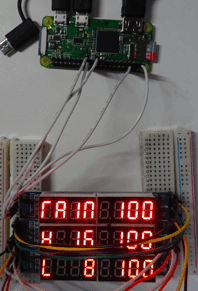

GASを利用した電子工作をする場合に、以下のままではあんまりだ、ということでケース材を3Dプリンタで作る事を考えました。

トライアルとして、以下の様な部品を印刷するまでのレポートです。

上記の様な透き通った物体を印刷するために、ここでは「光造形タイプ」という、液体の樹脂を固めるタイプの3Dプリンタを使用しています。

上記の先回の記事の続きです。

この記事で紹介する光造形タイプのプリンタは、「レジン」と呼ばれる液状の樹脂を紫外線で固めて造形します。このレジンおよび洗浄液は取り扱いに注意が必要だったり、生活排水として捨てられないものも多いのでご注意ください。

レジンを捨てる時は、日光に当てて固化させてプラスチックゴミとして出したりする必要があります。また、洗浄液は廃液業者に引き取ってもらう必要がある場合もあります。

透明なものを造形するのは難しくなりますが、材料の取り扱いの面倒さを考慮すると、最初の導入は「FDM(熱溶解積層方式)」タイプの方が適切かもしれません。

購入したプリンタのご紹介~ELEGOO社のMars2~

以下がその3Dプリンタです。

アマゾンで値段(購入価格は2万円台)とレビューを見て決めましたが、そこそこ売れているものであれば、機械そのものはシンプルな機構なのでこれに限る必要はない様に思います。

(本製品そのものは2020年4月現在品切れの様ですが、類似品が発売されています)

カバー材を取ってみる

さて、この機械、内部に余計な光が入らない等の目的で、プラスチックのカバー材に覆われているのが一般的ですが、内部はどうなっているのでしょうか。

ではカバー材を取ってみましょう。

カバー材の中は以下の写真の様になっています。

プレートを支えている柱が一本立ち上がっており、その下には材料である「レジン」を入れるトレイが置かれています。

柱の土台となっている本体部分は黒い鉄のカバーで覆われていてずっしりと重くなっています。おそらく転び止めや、振動防止の為に意図的に重くしているのだと思います。

光造形タイプのプリンタは、概ねこの様な、本体に柱がプレートを支える柱が1本立ち、その下にレジンを入れるトレイが置かれただけの、シンプルな構造をしています。

外見上の可動部分は、柱に支えらて上下するプレート部分だけであり、このタイプの機械がFDMタイプに比べて安価なものが多いのは、この機構の単純さによるものと思います。

トレイの下はガラス面

本体に乗っているトレイは取り外し可能で、トレイを取り去ると、その下はガラス面になっています。

このガラス面の奥には紫外線LEDがあり、造形時には下からトレイの底面に紫外線のスキャン光線が出されることで、レジンが薄い膜として固まる仕掛けです。

膜が造形されたら、プレートを少し引き上げてまた膜を作る・・・この繰り返しで造形していきます。

造形の材料であるレジンを注ぐ

3Dプリンタの通常の手順では、次に行うのは3Dデータの作成なのですが、そこは後まわしにして、続いて3Dプリンタで造形する手順の紹介に進みます。

光造形方式で3Dプリントをするための次なる手順は、造形の材料である「レジン」のトレイへの注ぎ入れです。

トレイは底が紫外線を通す様に透明になっており、ここにレジンを注ぎます。

一杯張ってしまうと、後の操作であふれてしまうので、1/3の深さ程度まで注ぎます。

レジンについて

レジンはトロリとした液状のプラスチックです。

そして通販サイトで見る限り、市販されているレジンの多くは、「エポキシ樹脂」と呼ばれる種類の様です。

エポキシ樹脂は一旦固まってしまえば、硬く丈夫で優れた性質を持つプラスチックで普通に手で触れますが、その原料であるレジンの段階では、取り扱いに注意が必要な物質で、ゴムやポリエチレンの手袋などをして肌に触れない様にする必要があります。

これは、エポキシ樹脂の原料成分である「ビスフェノール」という物質があまり体に優しくない物質であるためです。

その為か(感じ方は個人差があると思いますが)このレジンは強いビニール臭がして、なかなかに警戒すべき物質感を醸し出します。繰り返しになりますが、扱う際は換気を十分にし、直接肌に触れない様気をつける必要があります。

なお、余ったレジンは生活排水に流さず、日光などで固化してプラスチックとして捨てるなどの措置が必要です。

こうした物質を扱わざるを得ない所が光造形方式の最大の泣き所と個人的には思っております。

洗浄液について

光造形では、造形後に周りにべったり付いたレジンを洗浄する必要があります。

このレジンの洗浄液である「イソプロパノール」もそれなりに気を使う物質です。 燃えやすい物質で揮発性があるため、火気や換気に注意する必要があります。また、そのままでは生活排水として流せません。(ではどうするか・・・ネットでは処理方法が良く分かりませんでした)

洗浄液も、肌に触れない様に手袋等を着用するとともに、こぼしたりしないことと、換気に気を使いましょう。

レジンには水で洗浄できるタイプもある

なかなか気を使うレジンですが、光造形方式で3Dプリントしたものは、FDM方式では得られないクオリティがあるのも確かであり、とくに透明なものが造形できるのはFDM方式(溶融樹脂を重ねて作る方式)にはない魅力です。

そこで、せめて洗浄液だけでも気を使わないで済む様、「水洗い」方式のレジンが販売されています。

これは文字通り、洗浄に「イソプロパノール」が不要で水で洗浄できるというレジンで、これを使うだけでもかなり気を使うシーンが減るものと思います。

ただし、主な材料である「レジン」がエポキシ樹脂なのは変わりませんので、「レジン」に対する換気や手袋着用などの配慮は欠かせません。

エポキシ樹脂でないレジンもある

この「配慮が必要」という点をかなりの点で払拭した製品があります。

「エキマテ」という商品で、こちらは「エポキシ樹脂」に変わり、「アクリル系樹脂」を使ったレジンです。

これがなかなか優れもので、洗浄剤が水となる上に、メーカーのサイトによると、レジンそのもののアレルギーなどのリスクが少ない製品との事です。

私は「エポキシ樹脂」のレジンも、この「エキマテ」も両方使った事があるのですが、前者はたとえ水洗いタイプであっても強いビニール臭がするのに対し、後者はこうした不快な臭いがなく、臭いだけでも安全性が高い事が判る気がします。

ただし、安全性が高くても、扱い時の換気や手袋の着用はしましょう。また、廃棄の際に生活排水に直接流すのも固化するので厳禁です。廃棄の際は十分に水で希釈したり、日光などで固めてから捨てる様にします。

なかなか良さげな「エキマテ」ですが、最大のネックは価格で、エポキシ系のものに比べるとかなり高額です。(詳しくはリンク先を見てください)

レジンの話で長くなってしまいました。

次からの記事では造形の続きをご報告します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?