【パワポ研の決算資料探訪③】~三井住友銀行とSMFGのデザイン改革へのチャレンジ~

従来、金融機関はデザインと縁遠い業界でした。営業職やトレーダー職などが花形と言われ、システム開発のチームはあるものの、プロダクトの大部分は外注であることから、デザイナーの存在はほとんど皆無という状況です。

そんな中、近年クリエイティブ領域にもチャレンジしているのが三井住友銀行です。

三井住友銀行は、2016年より「デザインプロフェッショナル職(デザイン職)」の採用を開始しました。2019年度にはスマートフォンアプリで2019年度のグッドデザイン賞を受賞するなど、成果も生まれています。

「行内にデザインができる人間がいたほうがいい」

そもそも三井住友銀行がデザイン領域に注力を始めたきっかけは、インハウスのデザイナーの採用からでした。

現在行内でデザインについて中心的な役割を担うのが、リテール(個人や中小企業向け)の事業部門です。顧客向けのWebサイトやアプリ開発が主な業務内容となります。

銀行がデザイナーを採用したきっかけは、とある研修でした。外部のデザイン思考のワークショップで、デザイナーが手書きでササッとプロトタイプを描き、みんなの合意を形成する様子に、デザインのアウトプットではなく、意思決定のプロセスに価値が見出されたのです。

「行内にデザインができる人間がいたほうがいい」。そう考えたのが、デザイン職を新設する出発点となりました。外部パートナーではなく、インハウスにデザイン職を作ったのは、行員と同じ目線で企画推進してほしい、という考えからです。

行内におけるデザイナーの立ち位置

こうして採用された一人目は、美大卒業後デジタル領域のクリエイティブ系職種で活躍していた人物でした。

いまでこそ、デザイン職の目的はDX(デジタルトランスフォーメーション)だ、という説明の仕方をすることも可能になりましたが、当時は行内にデザイナーがいることに、戸惑いがあったといいます。

ほかの行員にとって「得体のしれない存在」で、デザイナーにとっもソフトウェアはおろか銀行のセキュリティ管理のため厳重なアクセス制限がかかっているという、職務環境としてはかなり難しいところがありました。忘年会の似顔絵クイズの手書きイラストを描くような業務からのスタートでした。

それでも、小さなことからデザイン業務をどんどん巻き取っていくことで、だんだんとお互いの信頼関係を構築していったといいます。

また、オリエンでデザインの役割を繰り返し説明していくことで、丁寧に浸透を図っているというのは、大きな組織では必要なことだとわかります。

デザインへの意識改革

デザイン思考の神髄は、より上流から下流まで、幅広にデザイナーが加わってこそ真価を発揮するというところにあります。

どうしても「デザイナーは見た目を整えてくれる人」という認識は根強いです。要件定義後にデザイナーに相談されてもできることは限られる、という問題はやはり往々にしてあるといいます。

それでも、着実に社内のデザインの流れができつつあることがうかがえます。

デザイナーは、デザインにもしっかりとロジックがあって考えられていることをコミュニケーションの中で伝えていきました。また、実際にデザイナーが手がけたプロダクトの評判も社内に広がりました。そして、ユーザーテストでも評価が裏付けられていることで、デザイナーの関わる業務の幅が広がっていっているといいます。

また、こうしたデザインを通じたコミュニケーションの幅を広めていくため、自分たちで情報を発信したり、メディア露出をすることで、仲間を増やす動きも進めています。どうしても縦割りの組織運営の中で、「仲間」というソフトな概念が登場していることが、とても興味深く映ります。

SMFGの決算資料

上記のチャレンジは、決算資料の美しさにも表れています。

一般に、決算資料はそれほど美しさを求められるものではありません。しかし、上記のチャレンジが行内の至るところまで行き届いているという証左になります。

今回紹介するスライドは全95ページの超大作で、noteでは一部しか紹介できませんが、

2019年度決算 投資家説明会資料

https://www.smfg.co.jp/investor/financial/latest_statement/2020_3/2020_fy_setumei.pdf

まず表紙から。コーポレートカラーを上手く生かしつつ、”堅い”イメージを完全には(意図的に)払しょくせず、しかし新しいことにチャレンジしていく、という萌芽を感じさせます。若草色に近いそれが、そうイメージさせるのでしょうか。いずれにせよ、良いイメージの表紙です。ともすると自己主張が激しいか、あるいは四角四面なものになってしまいがちな表紙ですが、SMFGの表紙はいずれにも該当しません。

アジェンダ、所謂目次に相当するもの。これもいいですね。分量が相当多い資料になるのですが、一覧で分かりやすく整理されています。分量が多いことで受け手に圧迫感を与えてしまうということがよくあるのですが、この資料はフォントの大きさや太さ、ハイライト等で上手くメリハリをつけることに成功しています。そのまま参考にしても良い目次だと言えます。

グラフ&チャート(表)のスライド。これもいいですね。メッセージが記載されていれば文句のつけようがないのですが、それを書かないというのも同行の方針なのでしょう。そういったトップダウンの制約を除けば、見やすいスライドの一つと言えます。

まず、色合いは刺々しい原色を使っていません。他の色分けが必要なスライドもそうなのですが、総じて淡い色合いで統一されています。

また、左側と右側で明確に記載が区切られているのもよいですね。個人的には、右側が上側と下側に、関連性の薄い二つのコンテンツが記載されているのが気になりますが、この紙面だけで”貸出金”に関する情報を入れ込まなければいけない、という縛りがあったと想定すると、やむを得ないのでしょう。

様々な要素が並列されたスライド。上記でも述べましたが、色合いが淡く刺々しい印象を持つことはないので、見やすいですね。メッセージにも記載があるグローバルな変化が網羅的に一覧できるという意味では、よいスライドと思います。

また、イラストの使い方も効果的です。特に、左下のアイコンが直感的にサブスクリプションの台頭と理解できるのは、選択したアイコンの妙でしょうか。

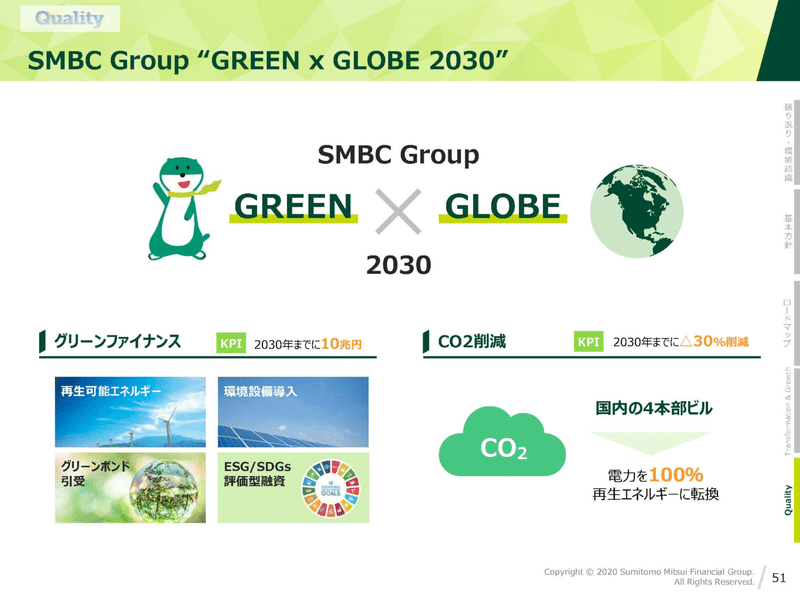

中期計画の一部を示したこのスライド。上段と下段に明確に分かれています。上段はコンセプトを端的に表したもの。コーポレートキャラクターが配されていて、キャッチーな印象を与えます。キャラクターというのは一般に使いこなすのが難しく、無理やりキャラクターに”喋らせた”ようなスライドを稀に見かけますが、ここでは上手くグリーンの象徴として配することで、スライドのコンセプトを効果的に説明できているように見えます。

一方で、下段に具体的なソリューションを記載しており、スライドの情報量を担保しています。画像を上手く配することで、直感的に理解できるようになっています。細かい説明はここでは省く、という割り切りが良い方向に出ているように思えます。

まとめ

他にも多くのスライドが2019年度の投資家説明会用の資料に掲載されていますが、いずれも出色の出来栄えと言えるでしょう。元々去年までも比較的見やすいスライドが揃っていたのですが、今年は更に視覚的に理解し易いスライドが並んでいる印象を受けました。冒頭述べました通り、上記のチャレンジが上手く功を奏したという証左でしょう。

今回紹介したスライドは全95ページの超大作で、noteでは一部しか紹介できませんでしたが、他にも参考になるスライドが多数なので、是非一度全体の内容をチェックしてみてください!

2019年度決算 投資家説明会資料

https://www.smfg.co.jp/investor/financial/latest_statement/2020_3/2020_fy_setumei.pdf

パワポ研からのお知らせ

上記の記事のように、noteではフォローしているだけでビジネスにおける「資料作成のコツ」と「デザインのセンス」が身に付くアカウントを目指して情報配信を行っています。

今後もコンスタントに記事を配信していく予定なので、関心のある方は是非アカウントのフォローをお願いします!

Template販売

https://powerpointjp.stores.jp/

note

https://note.com/powerpoint_jp/m/mc291407396da

https://twitter.com/powerpoint_jp

お問い合わせはこちら

https://power-point.jp/contact

パワポ研オリジナルテンプレート

パワポ研では「ビジネスシーンで使える」パワーポイントテンプレートを公開しております。デザインを整えるのみならず、ロジックやストーリーを整理するのにも役立つパッケージになっておりますので、関心のある方は下記ページも併せてご覧ください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?