American Battery Technology Company (ABML)ってどんな会社?

リチウムイオンバッテリーのリサイクルに取り組む会社があります。この会社に関して少し調べてみたので、ノートにまとめておきたいと思います。

他の会社に比べて、情報がまとまってなく、ばらばらなソースから引っ張ってきて自分の理解用に整理しています。結構わかりづらいかもしれませんが、ご容赦ください。

主なソースは、Youtube の同社の動画(CEO, CTO, COO)となります。

はじめにリチウムイオンバッテリーのリサイクルの技術動向を理解するためにこの業界で技術をリードする企業の1社BASF社のプレゼンがわかりやすかったので、そちらを紹介します。このプレゼン資料自体はABMLと全く関係ないので、そもそもリサイクルの現状と課題、BASFの取り組みを理解することが目的です。

ABMLは何らかの形でBASFとのパートナーシップを結んでいるとも言っていますので、BASFのやっていることを理解しておくことは役に立つ可能性もあります。

その後、ABMLのプレゼンから同社の事業について紹介していこうと思います。

正直言って長いし、わかりづらいです。でも現段階では自分の理解もまだまだ進んでいないので、これで限界です。もしこちらの業界に詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひぜひ、情報・意見交換させて下さい。Twitterからコメントいただけると嬉しいです。

なお同社の過去半年チャートは以下です。

比較対象

赤:QQQ

紫:ARKK

黄色:QCLN

リサイクル方式に関して(BASF Research Press Conference 2020プレゼンより)

現在160 k tonの廃棄バッテリーが存在し、その中に再利用可能な価値ある資源が含まれている

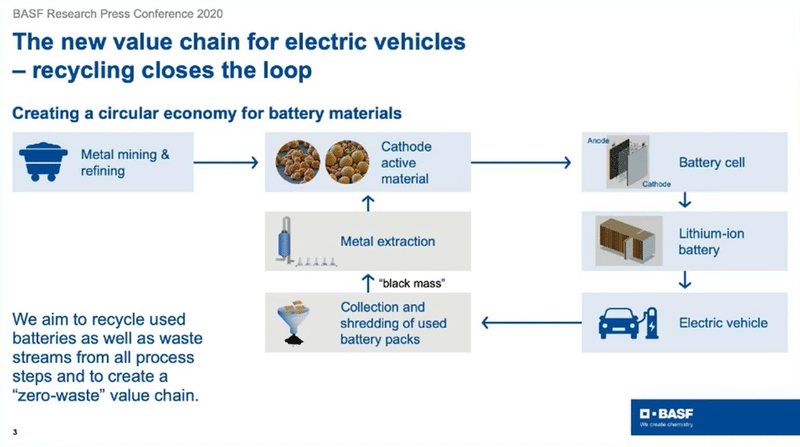

今後、これまでのバリューチェーンく加えて、廃棄バッテリーを回収しBalck Massを抽出するプロセスとBlack Massから金属を抽出するプロセス(Metal Extraction)が追加される必要がある。

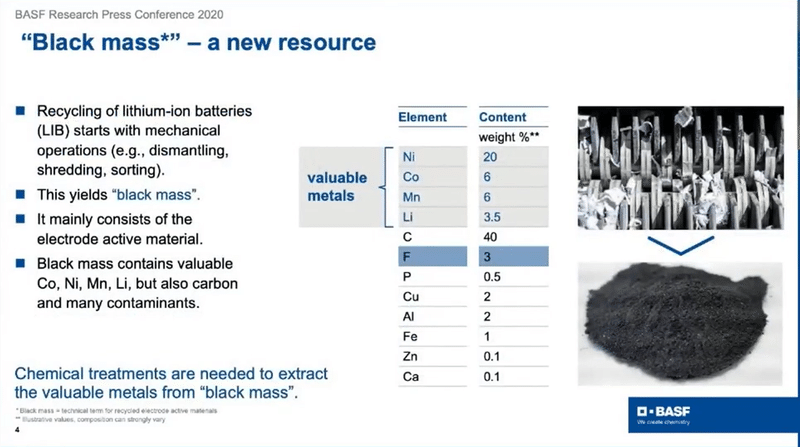

Black Mass はバッテリーを分解、粉砕した後に残る複数の金属の混じった粒上の物体を指す。主にコバルト、ニッケル、リチウム、マンガンなどで構成される

このBlack Massからそれぞれの金属を取り出す処理には二つの方法がある。

PyrometallugyはSmelter(精錬機)に入れられ燃やされる。この手法はニッケル、コバルト、銅などを高い率で抽出することが可能であり、これまで利用されてきている成熟した手法である。しかしこの場合、この過程でCO2が排出される。またリチウムを取り出すことはできず、スラグと呼ばれるカスにリチウムが残留してしまいそれを抽出するには更に高価なコストがかかってしまう。

一方、Hydrometallugy(湿式製錬)は、金属製錬工学の一分野であり、鉱石や精鉱、リサイクル原料、残渣から金属を回収するために水溶液の化学を利用するものである。この手法も高い率でコバルト、ニッケル、銅を抽出することが可能。またリチウムのリサイクルも可能である。オプションでマンガン、グラファイトもリサイクル可能。CO2を排出しない。上記のようなメリットが大きい一方、設備投資コストが高く、副産物として廃棄物が出ることがデメリットとして挙げられる

BASFはHydrotitallugyを採用していく。以下が詳細なプロセスとなる(すいません、この辺り説明聞いてもわかりませーん)

ポイントは、リチウムの抽出がニッケルやコバルトを抽出した最終段階であること。

これまでの手法では最終段階で、通常はLithium CarbonateとSodium sulfate wasteが産出される。しかし通常Lithium CarbonateではなくLithium Hydroxideが必要となる。

BASFの新しいアプローチでは、コバルトやニッケルをBlack Massから抽出する前に、リチウムをLithium Hydroxideの形式で抽出する。

新しいアプローチは、前述のとおり、Step 1でBlack MassからLithium Hydroxideを抽出。Step 2でその他の金属を抽出する

EVバッテリーの品質にするには、汚染を防がなければならない

Purificationプロセス。結晶化を使うのが基本だが、フッ素化合物には利用することができない。この課題をエレクトロニクス製品に使うPurificationプロセスを適用することで、解決。(正直言って中身よくわかりませーん)

まとめ

BASFは湿式製錬をベースに、新たなプロセスを開発することでリチウムの抽出を可能にする

パートナーネットワークを築いてリサイクルサービスを提供していく

パイロットをまずはヨーロッパで開始する。2021年に工場を建設し、2022年にパイロットを開始する

BASFとAmerican Battery Technology Companyの関係

BASFは、世界的な化学メーカーの大手の1社。EVバッテリーにおいては、正極のメーカーである。なぜBASFのR&D、リサイクル事業を理解することが有用と考えられるかと言うと、American Battery Metalは、BASFが主催するリサイクルコンテストに優勝し、BASFと協力関係にある部分があると考えられるからだ。同コンテストには250社が応募し、このうち1社だけが選出されたのだが、それがAmerican Battery Metalである。同社はFundと、設備へのアクセス、BASFの各事業チームとのコンタクトを提供されている。

同社は、BASF社とのパートナーシップについてPublicな場で言及しており、どのような関係なのかは注目される。関係性については、秘密保持の対象と言うことで公表されていないため、推察するしかない。

事業概要

以下、同社プレゼンからスライドとポイントを抜き出します。

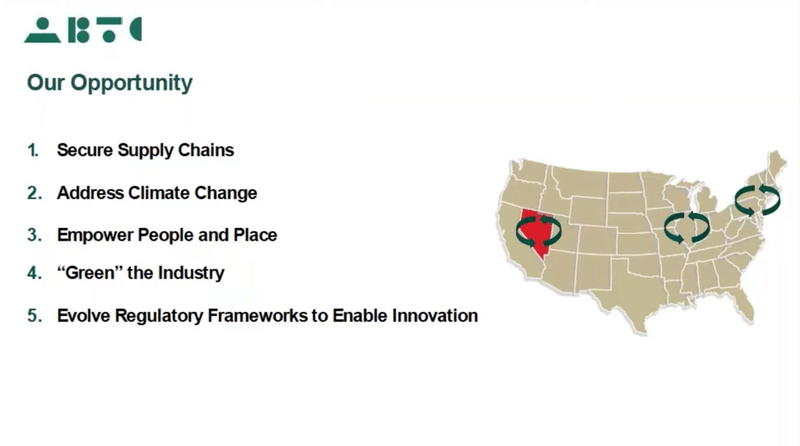

American Battery Technologyが取り組むリチウムイオンバッテリーのリサイクルは、バッテリーの材料不足の解消、サプライチェーンの保護(脱中国)、リサイクル産業の不足の3つの問題にアドレスしています。

クリーンテクノロジープラットフォームを構築し、循環型社会を構築することを目指している。

ABMLが言うクリーンテクノロジープラットフォームとは、リサイクル、抽出、資源Stewardship、を指す。

リサイクルとマイニングの両方に取り組んでいく必要があるが、まずはリサイクルに注力。マイニングよりは短期間に結果を出すことが可能。

またリサイクルは、マイニングより温室効果ガスを25%削減できる

ロジスティクスが重要。工場を建設して雇用を確保していきたい。現在リサイクルは海外で行われている。主に中国などに送られてそこで処理されている。これを国内に回帰させたい。

国防省はKey materialを海外に依存せずに、国内調達をした方がよい。またGreen Friendly Companyからの調達も期待している。You'll see the press over the few weeks and months

2019 100K tons => 2030 30 million tonsにリチウムイオンバッテリーは増加する

US政府は、石油のようにリチウムの備蓄を開始すると聞いている

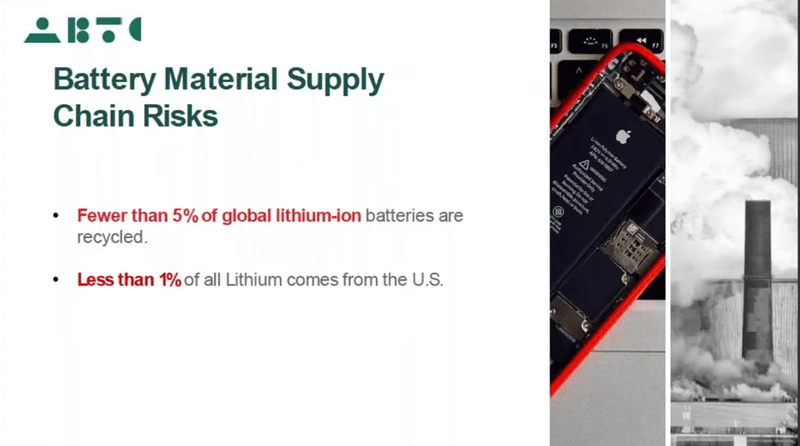

全世界でリサイクルされているリチウムイオンバッテリーは5%以下

リチウムの国内調達は1%以下

リサイクルのメリット。1)廃棄物の削減、2)鉱山依存の低減、3)空気、水質汚染の低減

総じてEV社会への移行と温室効果ガスの削減をサポートする

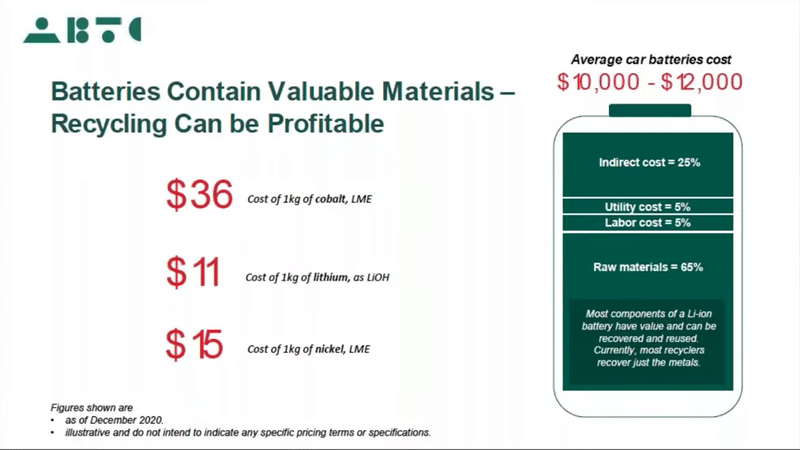

バッテリーに含まれる原料のコスト。これらを回収し、再利用市場に販売することで利益を改善

ABMLは独自のリサイクル技術で低コスト、高スループットのオペレーションを実現する。

既存のプロセス。

グリーン工場。利用する水を最小化。CLose loop waterシステム。この記載から同社では、BASFと同じHydrometallugy(湿式製錬)を採用していることがわかります。3時間でプロセスを終了することができるとしています。

工場内では、1st phaseではブラックマスの生産まで、2nd phaseでpurificationまで実施することを計画している。

従来のリサイクル工場との違いは何か。従来の工場は、大量の水、酸が必要、スループットが非常に遅いことに加えて、設備投資、工場運用コストが非常に高かった。ABMLのシステムは、水は全てClose Loopでリサイクル、酸も再利用し、新規購入を最小化、プロセスの高速化(3時間)オートメーションを取り入れることで、工場運用コストを削減、初期投資コストも低減という特徴を持つ

Phase 1ではBlack Massを生成し販売($3500/ton)、Phase 2では金属の抽出を行い販売単価を向上($7000/ton)させて販売する予定

ビジネスプラン(2021年1月Conf call時点)

事業展開スケジュールと売上ターゲット

2021 1/28 DOE(Department of Energy)の$4.5Mの助成金を獲得

2021年夏

Phase 1工場稼働

$35M建設コスト

20,000 Ton処理能力

$200M/年売上のキャパ(フル稼働した場合)

Black Massの生産まで実施

End of Year 2 (2022年末?)

工場拡張

200,000 Ton処理能力

$2B/年のキャパへ(フル稼働した場合)

Purificationまで実施

その他

4-6のアメリカ工場拡大に言及(上記のPhase 2なのかどうか不明)

海外展開

USA Friendly 国に進出可能性。オーストラリア、欧州など。欧州は進んでおり、ベルギー、ポーランドにはリサイクル工場がある。その他シンガポール、ドバイなど。

資金調達

35Mの工場建設コストは、Uplistingプロセスで調達と、SBAローンでカバー予定

もし実現すれば、NADAQに上場予定(NYSEではない。マイニング企業ではなくテック企業として位置づけられているため)

顧客・パートナー可能性

Benchmark Mineralsによれば186のバッテリー工場が世界で建設中。65%は中国。USは7つ。

アメリカで調達できる電極メーカーはBASF。BASFがバッテリークオリティかどうかをCertifyし、パナソニックに納入、パナソニックがバッテリーを作り、テスラに納入というサプライチェーン。まずはこれらの工場と連携していくことを考えていく。

競合

以下の企業が競合として挙げられることがあるが、ABML CEOによれば、この市場は大きく共存共栄が可能、以下の二社とは協力する部分も出てくるだろうとのコメント。

Li-Cycle

Redwood materials

https://www.redwoodmaterials.com/

100,000 tonが2020年にリサイクルされた。1年後には200Kになっていてほしい。現在のところLi Cicleの New York工場は 5,000 tonのキャパ、Redwoodsは 5,000 tons、ABMLのPhase 1は 20,000 tons、Phase 2は 200,000 tonsのキャパ。

雑感

同社のビジネスは、現在中国や韓国に持っていき処理しているリチウムイオン電池を、アメリカ国内で処理し、それにまつわる経済的なメリットだけでなく、サプライチェーンのセキュリティの観点よりリチウムバッテリー原料の第三国依存回避、アメリカ国内でグリーン雇用を創出などを実現する事業です。

それが故、政府の政策に非常に結びついており、政府の動向もウォッチしながら同社の事業がどのようになっていくかを見ていく必要があると認識しました。

スケールするためには、リサイクル工場のロケーション展開が重要です。この点に関しても政府と連携し、政府が利用されなくなった地方の工場を買い上げ、従業員のトレーニングなどに助成金を出し、その地方に雇用を創出するというスキームが検討されているようです。このスキームを利用すると、同社のようなシステムと運用ノウハウを持つ企業が、政府の助成の元、ロケーションを拡大していくことが可能になります。

また、現在全国各地のスクラップ工場にシステムを展開できないか、スクラップ工場との提携を模索していると説明されています。

最終的にリサイクル後にはそこから抽出された金属を販売する必要があります。この販売先は正極を製造するメーカーとなります。北米では正極を製造するメーカーはBASFが主要メーカーとなります。ABMLは同社とも関係を構築しており、BASFが電極に利用できる品質水準の金属抽出に取り組んでいる様子などが伺えます。こうした連携を通じて、販売先であるBASFとの関係強化も一定のレベルで進んでいると思われます。

新しい分野なので、早い者勝ちの部分もあると思われますが、一方でリサイクルシステム・プロセスの性能(含む初期投資・運用コスト)もパートナーを増やしていく上で重要なポイントと思われます。リサイクルシステム・プロセスの性能については、他社と比べた性能については良くわからないので、引き続き調査していきたいと思います。

ただ、これまでは同社の言うことを聞くだけしかなかったのですが、1/28に発表されたDOEの助成金の受領のニュースは大きなニュースだと思います。額こそそこまで大きくはありませんが、DOEという第三者に認められ補助金が与えられらと言うことで、ある意味同社のシステムの性能について一つのCredibilityが与えられたと理解します。

今後は工場設立の認可、工場建設と進んでいくことになると思います。また様々なパートナー企業との連携の動きもどんどん発表されてくると考えられるので、注目してウォッチしていきたいと思います。

参考

CEO動画(2021/1/14)

COO動画(2020/12/11)

CTO動画(2020/9/28)

2021/1/3動画

BASF R&D Press Conference 2020

サポートいただいたお金は、今後の記事のための情報収集に大切に使わせていただきます。