EVバッテリー市場ってどうなってるの?

EVのキーコンポーネントであるバッテリー、このEVバッテリー市場について調べてみました。個人的な関心から、主要なメーカーについては、中身は触れず企業名を紹介するだけになっています。今回のノートでは、市場の区分、話題の全固体電池とは何か?EV用バッテリーの小型関連銘柄は存在するかについて、少し詳細に紹介をしています。

市場

EVに利用されるバッテリー市場ですが、2019年から2025年まででCAGR 16.7%で成長が予想されています。

カテゴリ別にみると、リチウムイオンバッテリーが一番メインのバッテリーとなります。次に鉛バッテリーとなります。話題の全固体電池もほんの一部を占めると予想されています。鉛バッテリーは、最もコストが安いバッテリーとして重量制約のない特に大型の車体で採用が進むと考えられます。リチウム、関連金属の採掘コストを考慮すると、コストが安く、既にリサイクル技術も確立されている鉛バッテリーはリチウムイオン電池の代替として利用されるだろうとのこと。

注意点としては、こちらは2019年9月発行のレポートですので、その後の市場動向・技術革新の動向は織り込まれておりません。全般的にEV化は今年になって加速していると考えられますので、これ以上の市場の伸び、あるいは技術革新の度合いによるカテゴリの伸びの変化は起こってくる可能性があります。

また、製品の技術的なカテゴリ分けで通常のリチウムイオン電池に対して、最近話題になっている全固体電池というものがあります。このノートでは、まず通常のリチウムイオン電池のプレイヤーを確認し、その後全固体電池とは何かとそのプレイヤーについて簡単に説明していきます。

それでは、まずは通常のリチウムイオンバッテリーからいきましょう。

リチウムイオンバッテリーのタイプ (1/21加筆)

+極に何を用いているかでタイプが異なります。主なものは以下の通りです。

・コバルト酸リチウム系(LiCoO2)(ソニーが開発製品化,スマホ,PC,デジカメ等)

・マンガン酸リチウム系(LiMn2O4)(プリウス・PHVに搭載)

・ニッケル酸リチウム系(LiNiO2)(日産リーフ、ダイムラー、BMW等に搭載)

・上記三種の三元系(Li(Ni-Mn-Co)O2)(最新型の航続距離の長いEV用)

・リン酸鉄リチウム系(LiFePO4)(長寿命、ソーラ発電用に最適)

EVでは、三元系が主に利用されていますが、中国ではリン酸鉄リチウム系がよく利用されています。

三元系とリン酸鉄リチウム系の違いは性能とコストのバランスです。シンプルにしてしまうと、三元系は高いが、大容量による長い航続距離の実現が可能、リン酸化鉄リチウム系は、コストは安いが、航続距離が短い。2020年6月の記事によれば、リン酸化鉄リチウム系はざっくり距離8割、コスト4割くらいの感覚と言います。

このことから、特に中国では、長距離モデル、短距離モデルの二種類のラインナップが登場することがありますが、その多くは三元系を用いているか、リン酸鉄リチウム系を用いているかの違いとなります。

また三元系もコバルトフリーの観点から、技術開発が続いており、新しいタイプのリチウムイオンバッテリーが今後発表されてくる可能性もあります。例えばパナソニックは2-3年後を目途にテスラの4680セル(テスラ開発中の次期バッテリー)でコバルトフリーを実現すると説明しています。

コバルトフリー電池

— ぽー/米国中小型株 (@Po_USA_Stock) January 19, 2021

コバルトの産出は地域が限定され、その6割以上をコンゴに依存。リチウムやニッケルと違い、他に産出可能な場所があまりなく、コンゴ依存が続いている。高コスト材料であることに加え、コンゴでは児童労働が問題になっているため、コバルトフリーの電池が模索されている https://t.co/2z7uQZhDyv

リチウムイオンバッテリー、主なプレイヤーと関連銘柄

Benchmark Market Mineral Intelligence社によると、2018年のリチウムイオンバッテリーのシェアは以下のようになっています。

SNE Researchによると、2019年下期、2020年上期のバッテリーのシェアは以下のように推移しているとのことです。SNR ResearchのWebサイトを見るとこの数年情報が更新されておらず、メディアに引用される形のみで情報が利用されているので、これが信用できるかどうかはイマイチわかりません。

最近このEVバッテリー業界に非常に大きな動きがありました。シェア一位と思われるLG Chemicalが、今後1年後を目途にLG Energy Solutionoとして独立して上場を目指すという動きです。

ついでに言うと、LG Groupとしては、EVのパワートレインにも大きな動きがありました。こちらはLG ElectronicsがMagnaとJVを設立という動きです。

これらは各事業の独立性を高めて、資本を強化し変化の激しい市場で勝ち抜いていくための策と思われます。LG Groupの動きを自分の理解を以下に整理しました。(もしかしたら間違っているかもしれません。そうしたらすいません)

この市場は中国、韓国、日本メーカーでほぼ占められている市場です。

これらの大企業に加えて、ニッチなバッテリー製品・バッテリー技術を保有している小さな企業があります。それらをいくつか紹介します。会社のWebサイト等の説明の抜粋となります。一般の乗用車は先に出ていた大企業の市場となることが想定されているので、主に商用車にフォーカスされています。

1、Microvast (THCB)

SPACで上場を目指している会社。

2009年から事業を展開。第一フェーズとしてセルとパッキングの製造事業を展開。第二フェーズ(2016年)で自社R&Dで商品を開発、バッテリー材料とセルの自動生産を確立、第三フェーズでセルとパッキングの生産拡大のため工場を拡張している。また、ドイツの工場も建設中で、2020年12月には完成し、2021年3月より生産に入る予定

大型のバス等にフォーカスしており、急速充電、大容量を売りにしている商品群(筆者は商品が優れているかどうかスペックから判断できません)

世界19か国170都市で導入実績あり。仁川、北京、ロンドンなど。

2、Romeo Power (RMG)

こちらもSPACで上場を目指している会社

2016年に設立

あくまで評価レベルだと思いますが、右下にあるような顧客と関係があるようです。$WKHSも入っていますね。後の方にCommercial Vehicleの分類が出てきますが、Class 8 Truck市場の68%を占有するOrderが入っているとのこと

商品的にはセルは仕入れてきてパッキングに専念

売上の拡大は、2022-2025年で年間CAGR 59%を見込む

ターゲットはCommercial Vehicle市場

特に輸送系のトラックや宅配バンにフォーカスしている様子。Nikola(NKLA)や、現在同じくSPAC上場プロセス中のLightning Systems (GIK), The Lion Electric (NGA)も顧客として名が挙がっています。

売上の予想は以下

投資家向けプレゼンテーションはこちら

両者とも現在SPAC上場プロセス中ですが、株価は既にかなり上昇を始めています。ローソク足 THCB, 黄色 RMG

全固体電池、主なプレイヤーと関連銘柄

次に、全固体電池について見ていきます。

リチウムイオン電池は液体の電解液を使っていますが、全固体電池はその部分に固体の電解質を使っています。

技術的には古くから研究開発されていた技術ではありますが、ソニーが1990年代に液体ではなく、ゲル化上の電解質を用いたポリマー電池を開発して以降、市場の需要がはっきりせず、開発は下火になっていったとのこと。

今回、EV化の流れが押し寄せており再び開発ブームとなっています。今はまだ実際の商品に適用できるかどうかわからない開発フェーズの技術です。もし開発がうまくいくと、EVバッテリーのゲームチェンジャーになる可能性を秘めている技術と捉えられています。

日経ビジネスの説明を借りて、もう少し違いについて説明をしましょう。以下引用します。

==日経ビジネスより引用==

リチウムイオン電池は、電解液の中に負極と正極を浸した構造をしている。現在のリチウムイオン電池のほとんどは、正極がリチウムを含む化合物、負極は炭素でできている。ごくごく単純化してリチウムイオン電池の充電・放電の原理を説明すると、充電のプロセスでは正極側から負極側にリチウムのイオンが電解液中を移動して負極に取り込まれ、放電のプロセスでは負極にたまったリチウムイオンが電解液中を正極側に移動する。充放電はこの繰り返しである。つまり電解液というのはリチウムイオンが移動できる性質を備えた液体ということになる。現在のリチウムイオン電池の多くはこの電解液に有機化合物の液体を使っている。

しかし電解液に有機化合物の液体を使っていることで、従来のリチウムイオン電池はいくつかの課題を抱えていた。一つは安全性の問題である。有機化合物の電解液は可燃性なので、もし何らかの形で電池に過重な負荷がかかって電池の温度が上昇すると、最悪の場合燃えてしまう可能性があるのだ。またこの有機化合物の電解液は高温や低温に弱い。高温域では沸騰や揮発のため70度が事実上の上限であり、また低温ではイオン伝導性が低下するため、下限は-30度程度とされてきた。

これに対して全固体電池は、この電解液を固体に置き換えたものだ。より正確にいえば、内部をイオンが伝導できる固体「固体電解質」に置き換えたものである。現在活発に開発が進められているのは、硫化物や酸化物といった無機材料だが、樹脂系の材料を検討する企業もある。ちなみに今回紹介する日立造船は硫化物系、FDKは酸化物系だ。こうした硫化物や酸化物は製造プロセスで500~1000度に加熱するので、そもそも耐熱性が高い。100度という高温でも動作可能だ。一方で低温側は、性能が低下するのは有機系電解液と同じだが、低下の度合いが少なく、-30度も実用域になる。さらに、従来のリチウムイオン電池のような液漏れが発生しないので真空中のような厳しい環境でも使える。このため、宇宙のような厳しい環境でも使えるという特徴がある。

==引用終わり===

理解できたでしょうか。正直言って、ここで自分はこのノートの読解・調査が著しく停滞しました。

もう少しわかりやすく上述の部分をまとめると、一般のリチウムイオンバッテリーは電解液に液体を使っているので、液体ならではのデメリットが多い。可燃性の物質で液体故、高温時の発火危険性が高い、そのため高い負荷をかけづらいので充電速度もゆっくり、また低温側もイオンの伝導性が低下しパフォーマンスが出づらい、充電・放電を繰り返すと電極間をリチウムイオン以外の物質も移動してしまい、それが蓄積されると劣化する、液漏れするとそこから発火の危険、等々。

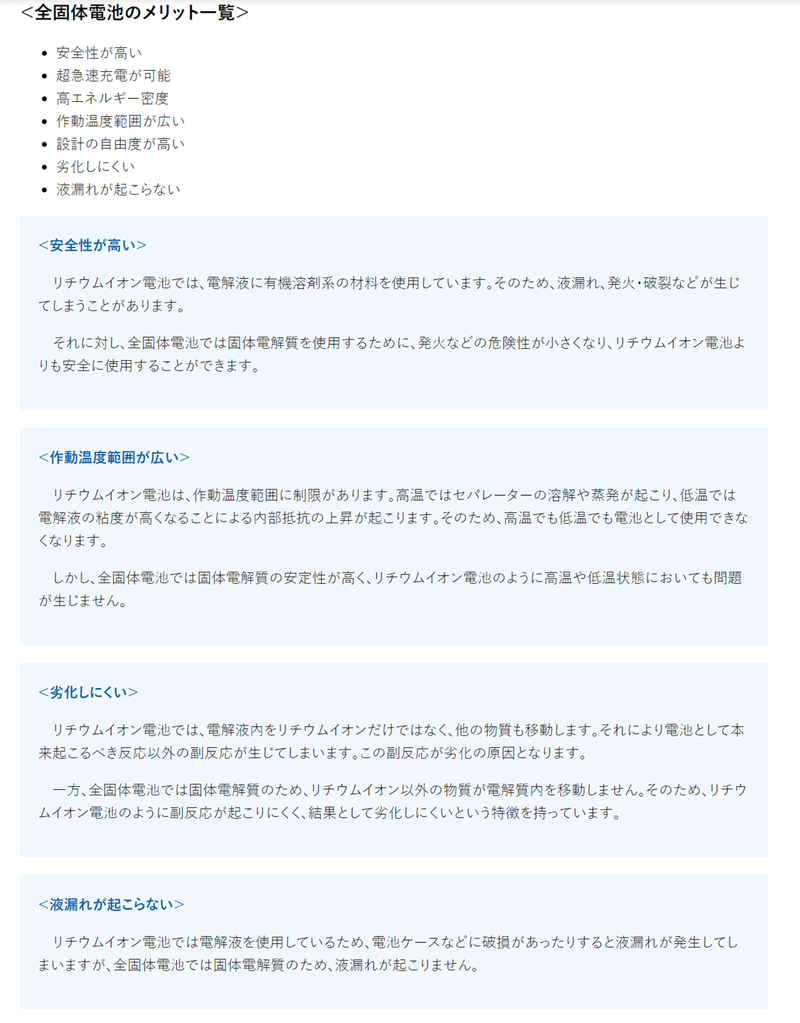

これが固体の電解質を用いて、イオン電導ができる全固体電池にすると液体ならではのデメリットが取り払われ、以下のようなメリットが期待できると言います。一番わかりやすいと思うので、以下Webサイトより引用します。

このように原理的にはメリットが多いように思える全固体電池ですが、課題もあります。それは量産化の課題です。固体電解質の成形性、積層の安定性等、多くの生産上の課題があるとされています。

なお、全固体電池の可能性がもてはやされていますが、その課題も冷静に指摘する声もあります。量産化への課題、そもそも現状のリチウムイオン電池の改良で需要は満たせるのではないかという見解もあります。少し以前の記事でここから更に技術開発は進んでいると思いますが、こちらは、全固体電池にもし投資をしようとするなら一読しておいた方が良いかもしれません。

さて、全固体電池ですが、関連する企業をいくつか紹介していきましょう。

1、トヨタ

まず第一に挙げられるのはトヨタです。トヨタは最近社長のEVに対しての発言が話題になっていますが、以前から以下のような考えを対外的に説明しているようです。「トヨタは、現状のリチウムイオン電池のピュアEV(BEV)は、長距離および乗用車には適さないと考えており、全固体電池の実用化とEVシフトをセットにして考えている。」(オートモーティブワールドの専門セッション、トヨタ先端材料技術部チーフプロフェッショナルエンジニア中西真二氏による、全固体電池の現状と課題に関する講演)

トヨタの全固体電池の開発の歴史は長く、産学連携も含めていくつかブレイクスルーとなる開発成果をあげています。詳細は以下の記事をご参照ください。

トヨタは2020年代前半に全固体電池を搭載したEV車を投入する点が報道で示唆されている。

『新型EV電池、官民で実用化 トヨタ20年代前半に搭載車 三井金属は素材生産へ 政府、補助金数千億円』

電気自動車(EV)の次世代基幹技術として本命視される「全固体電池」の実用化への動きが官民で加速し始めた。トヨタ自動車は同電池の搭載車を2020年代前半に販売する方針で、三井金属なども関連素材の生産準備に動く。政府も数千億円規模の支援を検討する。現行のEV電池は中国勢が高いシェアを握る。車の電動化の拡大をにらみ次の主要技術で主導権確保を狙う。

2、Quantum Scape (QS)

SPACで合併し上場した企業です。この一か月と少しで既に株価は10バガーを達成してしまいました。

2010年に設立。既に$1.5Bの資金を調達し、開発を続けています。出資者の中にはビルゲイツも含まれています。

自動車メーカーの中でフォルクスワーゲンが$300M投資をしており、この会社の開発を支援しています。

売上は2024年に14M, 2025年に39M立つ見込みとしています。よってまだだいぶ先の話です。

Quantum Scape社投資家向けプレゼンテーションは以下参照

3、Solid Power

また、Samsung/Hundaiが出資するSolid Powerが今月330Wh/kgの全固体電池のプロトタイプを開発したと発表しています。このような会社もそのうち継続開発費用を得るために、SPAC上場を図る可能性もあると思われます。

4、PLG

台湾のメーカーでNIOとMOUを2019年に交わしてNIO向けの全固体電池の開発生産を行うことになっています。

投資家向けプレゼンテーションは以下

雑感

今回はまずはEVバッテリー市場の全体像をつかむことと、直近の投資機会があるかどうかを調査しました。このテーマは、技術革新や、市場でのアライアンスなどの動きも今後ますます早くなる分野と思われますので、継続して動きを追っていきたいと思います。

過熱感は非常に高いように感じますので、全体を見ながら注意して投資の検討していく必要があると思います。

全固体電池、トヨタもかなり技術開発進んでそうです。 $QS 躍進目立ちますが、売上が立つのは2024年、その売上使ってPSR(PERではない)2189倍ですね。

— ぽー/米国中小型株 (@Po_USA_Stock) January 3, 2021

トヨタの全固体電池技術と比べてそんなに優れている技術なんでしょうか?技術優位性をもう少し詳しく知りたいところhttps://t.co/ZJ0yiNLKfj pic.twitter.com/6YxaSO2Znl

なお、そもそもEVバッテリーを作るための原料のリチウム、ニッケル、コバルトなどの金属類に関しては、別のノートにまとめましたので、ご関心のある方がいらっしゃいましたらご参照ください。

以上です。

最後に、少しでもお役に立てましたら、イイねボタンをクリックしていただけると次の記事も頑張って書けそうです。よろしくお願いします。

サポートいただいたお金は、今後の記事のための情報収集に大切に使わせていただきます。