ワタクシ流☆絵解き館その128 青木繁「海の幸」㉑ さざめきやまぬ余韻が「わだつみのいろこの宮」になった。

今回は、これまでの絵解きとは別の視点でもって「海の幸」を絵解きしてみたい。

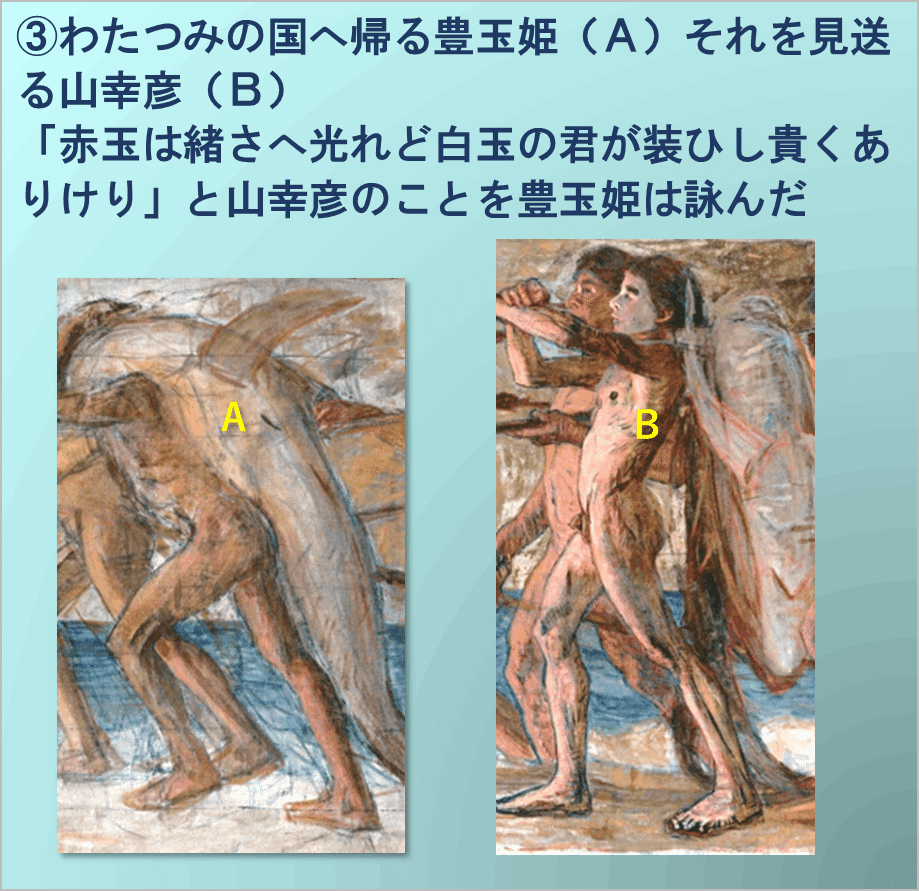

「海の幸」と「わだつみのいろこの宮」は、ともに重要文化財指定の名作。その二作品はどちらも、『古事記』の中の同じストーリーから着想されているのか? 「わだつみのいろこの宮」の題材である(火遠理命―ホオリノミコト)山幸彦と豊玉姫の物語を、それに先立ち描かれた「海の幸」の方は、暗示的かつ絵巻的に描いたものかもしれない、という解釈だ。

『古事記』のエピソードを絵画化する思いを持ち続けていたことは、「黄泉比良坂」を1903年に早くも描いていることでわかる。「海の幸」もその系譜にある作品という見方をしてみた。

先ず絵を構成する要素を見る。

多くの男たち、中に一点、女を思わせるこちらを向いた白面、そして銛と鮫、背後は海。この鮫を、『古事記』がいうところの和邇(わに)あるいは八尋和邇(やひろのわに)と解釈したとき、山幸彦と豊玉姫の物語が、俄然浮かび上がってくる。

つまり鮫=和邇・八尋和邇であり、『古事記』では、八尋和邇は豊玉姫の実態ということである。そして女を思わせるこちらを向いた白面は、出産のため山幸彦の元へやって来た豊玉姫、鮫を囲む多くの男たちは、山幸彦のそのときどきの姿、という見立てをしてみた。

「わだつみのいろこの宮」で描いているのは、二人の出会いの場面だが、これが「海の幸」では、『古事記』における、わだつみの国から山幸彦が帰って来てから後の記述につながった場面になっているのではないか。

それを絵の各部分に求めたのが、以下に掲げた図版である。

鮫と人物が、ともに海から上がって来たような描き方で暗示しているようだ。わだつみの国からの帰還の場面は、『古事記』の山幸彦のストーリーの中では白眉と言えるようで、さまざまな絵が探し出せる。以下参考にそれを並べる。

こちらの鮫(上の図版のB)は腹を見せて、陣痛で苦しむ八尋和邇の姿を暗示しているのか。「見てはいけない」という強い言葉に符合するような、白面の人物の強い視線を感じる。その言葉にたじろいでいるような、人物(上の図版のC)の様子。

山幸彦と豊玉姫の物語の中で、最もセンセーショナルな場面と言えるだろう。

見られてはならない姿を見られた豊玉姫は、山幸彦に訣別を告げる。

「海の幸」の画面左端は、海へと歩を向けていて、再び海へと消えてゆく感覚がある。そこにも鮫(姿を変えた豊玉姫)がいて、海へ帰ってゆく暗示になっている。その鮫と、上の図の人物Bとの間には、絵の中で気にかかる間隔が空いており、離れてゆくさまを表していよう。

人物Bは、豊玉姫が山幸彦を詠んだ歌に符合するように、白い光を受け輝く姿として描かれている。

海から上がって来て、また海へ戻ってゆくような、時間の流れを意識させる画面構成は、上記の話の流れを念頭に置けば納得ゆくものになるだろう。こう見てくると、「海の幸」のタイトルに、山幸彦の「幸」の暗示があるようにも感じられてくる。

そして、老人のように描かれて、虚ろな、遠くを見やるような表情をした人物には、豊玉姫が去った後の、ほの甘い思い出の中に、580歳まで生きた山幸彦の寂寥感を暗示しているのだろうか。

画中の、人物をがんじがらめにする役目をしているいや長い銛は、それぞれの住む世界を鎖すものとして、二人の宿命を語っていると言えるだろう。

最後に、「海の幸」の3年後に描かれた二人の出会いの場面「わだつみのいろこの宮」を掲げる。

この記事の結論は、こういうことになるだろう。「海の幸」を描いた後、彼の中のさざめきやまぬ余韻が、「わだつみのいろこの宮」をもたらした、と。

令和4年4月 瀬戸風 凪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?