俳句のいさらゐ ♦♦♦ 松尾芭蕉『奥の細道』その四。俳句の背景を、天候・疲労具合から一考する。

今回は、ある地点へたどり着くまで、その行路にどんな困難があったか、また天候が足どりにどう左右したかを探り、生まれて来た俳句とのつながりを見つめる試み。先ず取り上げる句は、『奥の細道』の旅のピークをなす平泉で詠まれた次のふたつの名句。

❖ 五月雨の降り残してや光堂

松尾芭蕉『奥の細道』より

この句を詠んだ前日は、新暦では6月28日。登米 ( とめ ) を立ち、一ノ関までの歩きと途中から馬で、終日移動である。曽良の日記から、合羽もとおるほどの雨に逢ったことが知れる。一ノ関は平泉まであと二里余の町。

時代の変遷もあり、完全に同じとは言えないが、おおよそのこのルートを実際に歩いた人のブログ 📓( 旧街道・奥の細道道案内 ”ひらたかずお”の部屋” ) から引用させてもらうと、水平距離で39kmとある。06:54:出発で、一ノ関駅へ15:38到着。平均速度4.45km/hで、8時間16分かかっている。

芭蕉、曽良は、曽良の日記では夕刻一ノ関に入ったとあるので、午後5時くらいまでかかったと思われる。『奥の細道』の全行程の中でも、とりわけ難渋した一日であっただろう。

そして、翌日の平泉で句が生まれた。曽良の日記には「天気吉」とある。雨が上がり、夏の晴天であった。

つまり、前日のひたすら堪忍辛苦してゆくしかなった雨天があって、翌日の晴天の中、二里ほど移動した先の平泉。ここも昨日は相当降ったであろうに、という思いが道々念頭にあったのだ。

光堂 ( 現在、金色堂が一般的な呼び名 ) はそれを覆う鞘堂があったから、金色堂そのものが、直接雨に打たれるということはなかった。この句は、幻想を加えた味わいを読む句なのだ。

しかし、ここ平泉に昨日のあの激しい雨は降ったのだろうか、と思わせるようにさわやかに干上がっている鞘堂の佇まいと、その中に納まる金色の照り映えが強くインプレッションされて、「五月雨の降り残してや」の言辞がすっと出て来たと思うのだ。

この句は、いわゆる嘱目吟 ( 目に触れたものを即効的に詠むこと ) ではないが、昨日今日の天候のありよう―つまり現実の偶然性ーが触発した形容だと言える。

ただし、この句、芭蕉の草稿初案にはなく、曽良が芭蕉から与えられ、その子孫に伝えられたという、いわゆる曽良本「おくのほそ道」に、次の二句が出ている。

「五月雨や年々降るも五百たび」

「蛍火の昼は消つゝ柱かな」

の二句である。

この二句は、『奥の細道』完成原稿の段階で芭蕉によって消され、「五月雨の降り残してや光堂」の句が最終稿で出て来る。

だからと言って、「五月雨の降り残してや」の言辞が、旅を終えてから考え出されたとは思わない。その場での、火花がはじけるような印象を持ち続けていて、生まれた句であることは揺るがない。

逆に言えば、前日が激しい雨でなかったら雨の残像はなく、この言辞は出てこなかったであろうし、一日違いでもし雨のさなかの平泉であれば、全く違う俳句が詠まれていたに違いない。あるいは金色堂は句の題材に選ばなかったかもれない。

この逆が、『奥の細道』の中でも名句に挙げるべき、象潟や雨に西施がねぶの花 である。象潟に雨がなければ、あるいは西施の喩えも出てこなかったかもしれない。そこが、その場の実感、先ず浮かんで来た思いを彫り込む俳句の力であり、素朴さであり、最大の味わいである。

❖ 夏草や兵どもが夢の跡

松尾芭蕉『奥の細道』より

芭蕉は、平泉の要所には、午前11時ころから午後3時くらいまで滞在しただけである。そこから推察して、金色堂なども、20分ほどもいたかいないかだろう。

二句も載せている『奥の細道』の記述から受ける、時を忘れて佇む駘蕩としたイメージと現実の行動はあまりに異なる。その日のうちに一ノ関まで戻っている。当時の平泉は、まだ整備が始まった頃だったので、適切な宿がなかったのだろうか。現代の駆け足ツアーと同じか、それよりもさらに短いくらいだ。

また、翌日の山越えになる尾花沢への出発に備えて、日の暮れないないうちに一ノ関まで帰り、休んでおこうという心理が強かったのか。しかし、平泉を北限の目的地として来たのに、何としたことだろう。

そのわずか数時間の滞在がもたらした、大掴みな印象から生まれた俳句や俳文が、300年を超える歳月、連綿と平泉と言う地のイメージを規定し、後世の多くの人々を誘ってきたわけだから、優れた文芸作品の力は侮れない。

一期一会の、衝突と言ってもいいような風景とのただ一瞥の出会いは、創作者の心の構え方と才能次第で、永遠の表象を生み出すのに充分な時間であることを教えている。

さて「夏草や」の句。これも同日に詠まれた句だが、さすがに午前中の高館辺りから見渡す田野には、昨日の雨の名残りがあり、夏の草が水気を含んで、いやましにきらめいていた光景が想像できる。夏草の田野に目を止めさせたのも、雨の残り露の働きと思えて来る。

次には、羽黒山を訪れての句を見る。

❖ 有難や雪をかをらす南谷

松尾芭蕉『奥の細道』より

この句の南谷は、羽黒山での宿となった羽黒山別当代会覚 ( えがく ) 阿闍梨 ― 羽黒山の最高指導者の別院のある場所である。この句の詠まれた日の前日からの芭蕉の足跡を追ってみると、天気はよかった。

新庄の宿泊場所渋谷甚兵衛宅から最上川の岸辺である本合海まで歩き、そこから最上川を用意してもらった船で下り、清川という場所 ( 関所 ) で下船。ここまでは、まあ快適と言えるであろうが、下船してからは羽黒山まで山すその陸路を四里歩いている。

私は、芭蕉の歩いたルートではないが、もちろん車利用で羽黒山に行ったことがある。当然ながら山へ行くのだから最後は登り道である。つまり芭蕉の歩いた道は、平坦な道のみの四里ではない。

また、極めつけなのは、この地での宿になった南谷別院の場所が、参道の髄身門から、羽黒山山頂まで2,446段の石段の、半分よりさらに高い処なのだ。現在の羽黒山神社の案内には、山頂まで90分と示されている。それは決して誇大な表記ではないのが、実際その石段を歩くと身につまされてわかる。

それも、初め頼って行った庄内羽黒俳壇の中心的な存在の近藤左吉の計らいで、芭蕉が到着したあとに本坊の許可を得、すっかり暗くなってから左吉の子の道案内によって、ようやくその夜の宿所にたどり着いたのである。

別当代別院のような、優雅だったであろう宿所が予め決まっていたとは思えず、麓の宿坊などに泊まるつもりであったはずの夕刻入りだから、そこから再び腰を上げて日も暮れた急な石段を登るのは、さすがにつらかっただろう。

新暦で言えば、この日は7月19日。まさに夏の盛りだ。

句は一夜明けた日の俳諧興行で詠まれている。意味は、表向きは、山頂の神殿の神気が渡り、風にさえ雪渓の残り雪が薫るかのような厳かな気分になる、ここ南谷であることよ、といった土地褒めと感謝の意味になろうが、「ありがたや」の言辞は、日も暮れてから、何百段を登ってやっと、昼間の猛暑が薄らぎ、明るく燈が灯され、夜具も障子も美しく整えられていたであろう宿を得て歓待された、当日夜の安堵の気持ちが、どんな措辞を選ぶまでもなく、率直にあふれ出たという感じが私にはする。

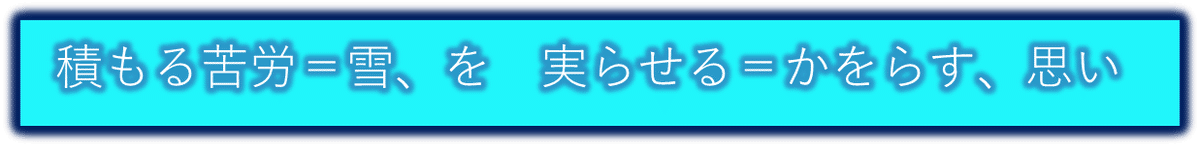

この句の季語は、句中の言葉で、これと示すことが出来ない。雪の香の「風薫る(薫風)」と意味を読んで、夏の季となる。残雪とも、雪渓とも言わないのに、夏の句に冬の季語である「雪」を選んだことに、裏の意味を感じる。「雪」を、ここに来るまで積み重ねた辛苦、と読み替えれば、それを「かをらす」とは、あの苦労があったからこそ、なおさら報われて今が貴重で匂い立っている、という思いが裏にこめられているのが見えて来る。夏の盛りである。雪渓があったとしても、谷底にほんの僅かだったのではないか。その一点の白に芭蕉の目は釘付けになって、句に雪を持ち込んだのだろう。じつは芭蕉は、雪が好きだった。暑さの中、移動の日は、山越えも含めて五里も六里も歩き通すような旅の中で、小さな一点とはいえ、目にした雪の白さに芭蕉の詩心の針が揺れたのだ。雪に喜んでいる芭蕉の句のいくつかを例示する。

酒飲めばいとど眠れぬ夜の雪

つね憎き烏も雪の朝かな

いざ出でん雪見にころぶ処まで

令和5年5月 瀬戸風 凪

setokaze nagi

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?