ワタクシ流☆絵解き館その4 青木繁「黄泉比良坂(よもつひらさか)」(1903年制作)を触発したのはギリシャ神話の一場面か?

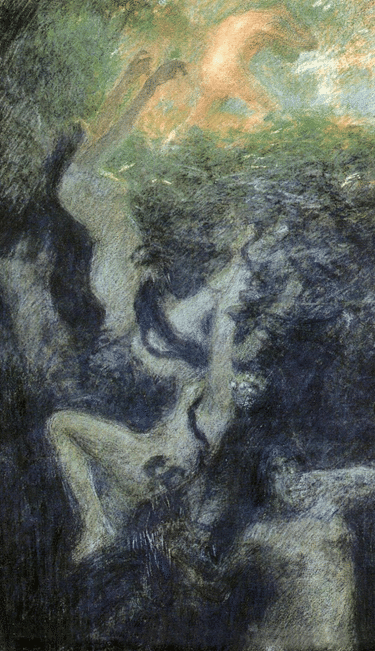

青木繁「黄泉比良坂」(色鉛筆・水彩画)(1903年)東京芸大学術資料館蔵

上の絵を、青木が描いたのは21歳のときだ。「古事記」に題材を採っている。この絵で描かれているのは、男神・イザナギが、黄泉の国へ去った(つまり亡くなった)女神・イザナミを恋慕の余り追いかけ、黄泉の国まで行ったものの、自分を覗くなというイザナミの言葉を守らず、死者の形相をしたイザナミを見てしまったため、黄泉の国へ引きずり込まれようとされるが、からくも逃げ切ったという劇的な場面だ。頭を抱えて逃げているのがイザナギ、追っているのは、イザナミに命じられたヨモツシコメと「古事記」で記されている女たち(つまり亡者)だ。

「黄泉比良坂」(1903)と同年の青木の制作に、上の図「輪転」(油彩)がある。この絵は、「黄泉比良坂」との直接のかかわりは指摘されてはいないが、女たちの姿には、「黄泉比良坂」のヨモツシコメたちの群がりに通ずるスタイルが見て取れるのではないだろうか。「黄泉比良坂」の構図を決める上で、女たちが群がるポーズを試行錯誤していた副産物の絵と見たい。

「黄泉比良坂」の背景を知らなくても、「黄泉比良坂」が導くあるイメージがある。それは追いすがる者たちを振り切って逃げる男、の姿である。そのイメージに合致する話が、ギリシャ神話の中にある。それは猟師の青年アクタイオンと女神ディアナ(アルテミス)の話だ。下の図を示そう。

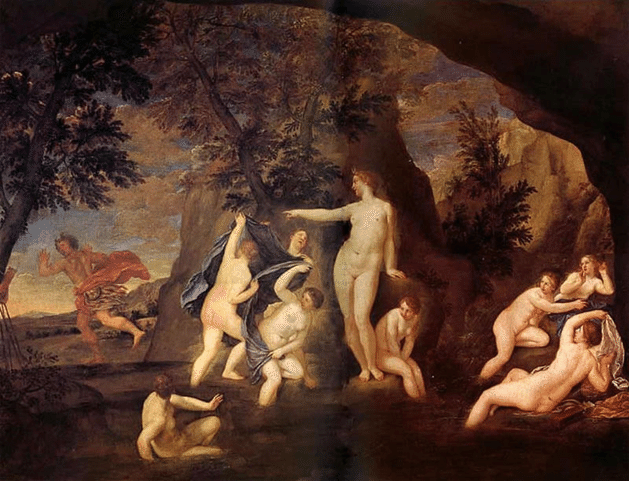

フランチェスコ・アルバーニの『ディアナとアクタイオン』(1617年)パリ、ルーブル美術館所蔵

左隅の逃げている半裸の男がアクタイオン、右の裸婦たちは、中央で指をさしているのが女神ディアナ、他はその従者だ。この絵が描いている話は次のようなストーリー。青年アクタイオンは狩猟の途中、女神ディアナたちの水浴を見てしまう。しかしそれは全く予期せぬことで、そこはディアナの聖域であり、泉で女神が従者を連れて水浴びをしていた処に遭遇してしまっただけなのだ。それがディアナの逆鱗に触れて、アクタイオンは物言えぬように鹿に変身させられた上、追いかけられる羽目になる。自ら赴き、自分の意思でイザナミを見たイザナギとは、話の性格が異なるわけだが、見られたくない場を見られた女の逆鱗に触れ、命の危機を覚えて逃げ出す男という一点では共通している。そしてこのアクタイオンの話は、西洋絵画では、何人もの画家が古くから描いているオーソドックスな題材でもある。最も紹介されているのは、盛期ルネサンスのイタリア人画家ティツィアーノの下に掲げた絵だろうか。

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ『アクタイオンの死』(1559年-1575年)ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵

矢を射られ追われた挙句、犬に噛み殺されて落命するアクタイオンを描いた場面である。アクタイオンは、すでに頭部は鹿の姿に変わっている。

では青木は、ディアナとアクタイオンの絵に触発されたのか?

残念ながら、その証拠となる書簡、ノート、書き込みの類は確認されてはいない。上の図、フランチェスコ・アルバーニやティツィアーノの絵を複製画で見ていたという証拠もない。しかし、青木が「黄泉比良坂」を描く21歳までに、当時日本最高クラスの図書館と言ってもいい上野図書館に通って、あるいは母校東京美術学校で、多くの西洋絵画を画集に見ていたことは確かだ。青木は西洋の文化に対する関心は旺盛でもあった。

【☆思い切った結論を…】

純粋な恋慕の情で、イザナミを追ったのに、意に反して逃げなけらばならなくなったイザナギの不幸を思うとき、ギリシャ神話を学んだ青木が、アクタイオンの悲劇をイザナギの失意に重ねて感じ取った、という想像は充分に可能なはずだ。西洋絵画を貪り見た青木の脳中には、名匠たちの絵の構図が宿っていたことだろう。ヨモツシコメを折り重なる裸の群像として描いたことからしても、たとえば上掲のフランチェスコ・アルバーニの『ディアナとアクタイオン』に見られるように、西洋の絵画には頻出する女体群像の場面に影響されている。そして「黄泉比良坂」を題材に選んだ若き青木の胸中には、思わぬ運命に翻弄される男の悲劇に目を止める心情があったということだ。それはこののちに描かれる、「海の幸」にもつながっているテーマであろう。 記 2021年4月

※「海の幸」については、ワタクシ流☆絵解き館その1に挙げていますので、ぜひ併せてお読みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?