ワタクシ流☆絵解き館その125 青木繁「大穴牟知命(おおあなむちのみこと)」⑦萌え出づる草は悠遠な世界を標す。

今回のテーマは、倒れている大穴牟知命の、顔の脇から萌え伸びている草に、青木繁が何を語らせようとしているかについて。

筆者は、このシリーズ記事の絵解きの中で、この草は、青木の故郷久留米の町にあり、幼少期から見ていたであろう櫨(はぜ)が、その果実から作る木蝋を火傷薬の軟膏に用いることから連想を広げて、モデルにして描いたのではないかということ、またその描き方については、「まるで体の一部から萌え出たように顔にかかる葉の方は、まっすぐに伸び幹も艶を持ち、ふわりと揺れているように軽快な様子を示している。葉は裏を見せ、「裏白」=めでたさの象徴、としての役目を演出しているようだ。つまりこれは、大穴牟知命の蘇りの兆候を暗示していることになる」と解いた。

その後、大変よく目立つこの草は、絵の構成要素の中で、もっと大きな発想のもとに描き添えられたのではないかと思うようになり、二つの考え方にゆきついた。

その①が以下のとうりである。

青木は修学時代に、紀元前の古代インドで編纂された一連の宗教文書群であるヴェーダ聖典を研究し、深く傾倒したことを談話で述べており、そこから考えれば、表題に挙げたヴェーダ聖典の叙事詩『ラーマーヤナ』についても、知っていたのは確かだろうと思われる。

その詩篇に、有名な一節がある。

それはサンジーバニー・ブーティというあらゆる病気を癒し、死者を復活させる薬草が、『ラーマーヤナ』の詩篇の主人公である神ハヌマーンの、戦で傷を負って死に瀕していた弟のラクシュマンを蘇らせている下りだ。

つまりこのよく知られた話は、死からの蘇りという点で、青木の描いた「大穴牟知命」の場面と重なっている。

そして、こういった万能薬草についての類似の神話は、世界の各地の文明の中にあり、いわば処異なれど神話の定番ネタと言えるストーリーである。

青木は、『古事記』で語られた、貝を削った汁で蘇らせたというウムガイヒメとキサガイヒメの役割を超えて、死者を蘇えらせた薬草を設定し、それを大穴牟知命を包み込むように勢いを持って伸びる、ひと茎の草として描いたのではないだろうか。

そういう場面があってもおかしくない前提として、この大穴牟知命は、鮫の悪意により皮をむかれた兎を救う「因幡の白兎」の神話でよく知られているように、医薬の神(薬祖神)として祀られている存在である。

ウムガイヒメとキサガイヒメが母乳を薬液に用いたことを想像させるなど、この絵の構成は、『古事記』の記述を忠実になぞっているとは言えない。自由な発想によりなっている。

であれば、青木が傾倒したであろう『ラーマーヤナ』の伝説にある万能薬を作る薬草を、いわば大穴牟知命のアトリビュートとして、この絵に添えたという推理も成り立ち得るだろう。

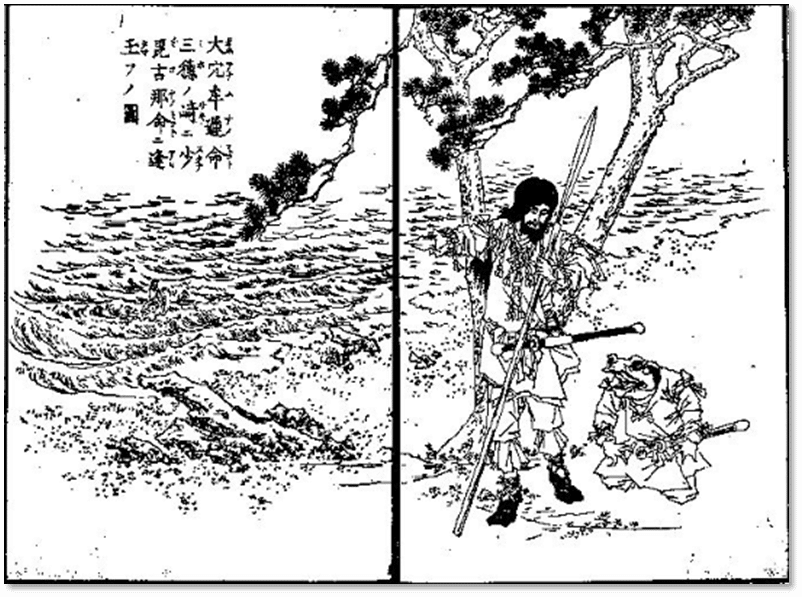

大穴牟知命=大国主命が、同じく薬祖神である神、スクナビコナと出会うときの場面。

『古事記』による日本の医療の黎明を象徴する場面を医薬雑誌のシンボルにしている。

続いてその②は、次のような解釈だ。

青木は大いなる『古事記』への関心を持ち深く読み込んでいた。そしてイザナギ・イザナミの話の一場面である「黄泉比良坂」(色鉛筆・水彩画 1903年 東京藝術大学美術館蔵)を「大穴牟知命」より先に描いている。

『古事記』では、そのイザナギが、黄泉から逃げ帰るときに使った呪力を持つ桃の実(=邪気を消し去る植物)に次の言葉をかける(現代文で要約する)。

―桃の実よ、私を助けたように、命ある青人草が苦しい目にあっている時にはかれらを助けよ、と。ここに出てくる青人草(あおひとくさ)という表現の意味は、人々を草と呼んでいることなのだ。

『古事記』には「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」というものが登場する。よく知られた三種の神器のひとつである。この名称の「草」にも人の意味が通っていると筆者は考える。生殺与奪の力そのものをいっしんに具現している剣、それはつまり人々をひれ伏させる力であり、それに草を薙ぐ、という形容を与えたのであろう。

焼けた大石の熱によって焦げた茎と、そのすき間から芽生えている草を、青木は濃い樺色と青とに描き分けている。

生まれ変わった(蘇りの)瞬間を、『古事記』の表現のように、青の命を持つ人という草、に仮象していると見ることもできるだろう。

青木の真意は、ストーリーの一部を描出することに留まらず、『古事記』の語る哲学を映し出すことにあった、と言うべきではないか。

二人のヒメの白皙と言える顔の色も、紅色がさす胸元も、艶を持つ口唇も、背後に並みよろう薄青い山稜も、『古事記』全編を通読した中から得たインスピレーションが凝縮されて、それぞれの意味を得ているとみたい。

令和4年4月 瀬戸風 凪

この記事に興味を持たれた方は、下のタグの「明治時代の絵」をクリックしてください。青木繁絵画の絵解き記事が一覧できます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?