ルビー・ザ・キッド Bullet:23

美猟と生きたい、絵を描いて生きたい。

それが叶うならそれ以外のすべてを壊せるし殺せる───はずだったのに、できなかった、殺せなかった、紅い拳銃で自殺できなかった。人間であること、生き物であること、命であることに叛かれた。ガルシアのシナリオから出るための活路を、自分自身に塞がれてしまった。

驚き呆れて笑うだけ笑い、ぐったり疲れて途方に暮れ、ナバホの居住地跡へ戻ったところを、僕は何者かに狙撃される。

瞬間移動を解いて現れ、固まり始めた雪を踏みしめ、岩穴住居へ入ろうとしたその時、一キロほど離れた卓上台地の上から殺気が飛んでくるのを感じて、反射的に僕は頭をかばう。

ちゅん、

と鋭い擦過音が響いて左手の真ん中に穴が空く。

───見つかった!

住居に飛び込み、うつ伏せになって床を這う。

感覚の失くなった左手を見ると、パンチングマシンで鋳抜かれたみたいな完璧な貫通痕ができている。断面が焦げてて出血がない。実弾でできる傷じゃない。

ガムテープを巻きつけて応急処置をしながら状況を整理する。

唐突に気配が現れたのは、メサの他にもう四ケ所と、離れたところにもう一ケ所───まるで瞬間移動してきたみたいだった。

複数の殺気が同時に飛んできて、僕は慌てて横へ逃げる。ぶ厚い岩壁を難なく溶かして飛び込んできた光の弾が、床に五つの穴をうがつ。

「うわ、くそ、マジかよ!」

ありえない。

これはエネルギーラインをぶつ切りにしたエネルギーバレット───紅い拳銃と青い拳銃の他に、今これを撃ち出せる銃は存在してないはずなのに!

さらに五発の光弾が飛び込んできてテーブルや柱を貫通する。衛星で熱感知しているのか、粗撃手たちは僕の居場所を正確にフォローし続けてくる。

次の射撃で当てられる。

リスキーだけど瞬間移動して一人づつ潰していくしかない。

僕は五人の狙撃手たちの居場所をしっかり把握する。と、それを察知したかのように全員が一斉に移動し始める。慌てて僕は気配を追う。

この感じ、バイク使ってるな。

瞬間移動を使った反撃を何らかの方法で察知したのか、あるいは最初からそういうプランでおびき出そうとしてるのか───。

どっちにしても。

僕は笑う。

「バイクのバトルなら、負ける気がしねえ!」

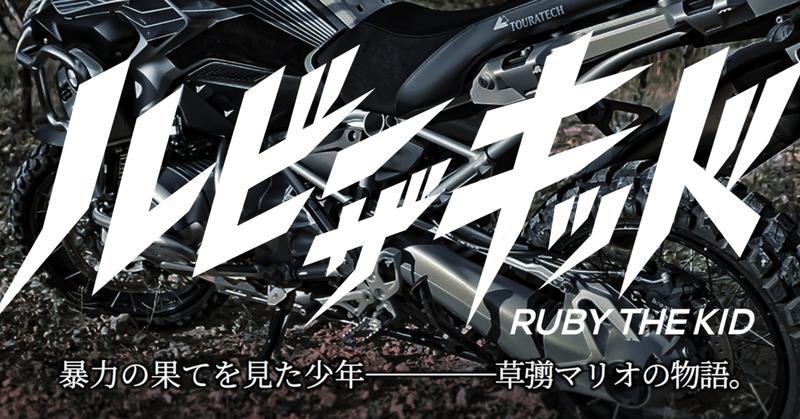

叫んで跳ね起き、厩まで走って、BMWのエンデューロに跨る。エンジンをかけ、右手から拳銃のバレルを出し、グリップを握って瞬間移動する。ずぶ、とタイヤが沈み込むと同時にギアを落としてアクセルを開く。

ぎゃばあああぁぁぁぁ、

と雪を飛ばしてエンデューロが走り出す。

現れた場所は狙撃手全員が視野に入る荒野の真ん中だ。正面から来る奴を僕は見すえて、ぐぐぐ、と視界をズームする。

ヤマハの電動トライアルバイク、乗っているのは東洋人の男、射撃用のモニターゴーグルと耐寒スーツの完全装備、左肩から二の腕にかけてプロテクターみたいな器具を装着してる。他の四人も確かめてみると、同じものを左腕に着けている。男が四人に女が一人───全員が極東アジア系で米軍の兵士とは雰囲気が違う。

正面の奴がハンドルから左手を離してまっすぐ突き出す。全員が同じポーズを取る。

ヤバい、

と感じて数メートル横へ瞬間移動、した直後に、僕がいたはずの場所でエネルギーバレットがぶつかり合って炸裂する。

「うお、あれライフルか!」

腕を伸ばして軸を通すと撃てるようになるエネルギーライフル!

しかもあの射撃の精度───走行中のバイクから五人で撃って同じポイントに当てられるなんて!

さらに連射しながら狙撃手たちがどんどんこっちへ迫ってくる。数秒ごとに瞬間移動してその攻撃を僕は避ける。五台と一台がすれ違い、雪煙を上げてターンする彼らの姿がバックミラーに写る。

アクセルを開いて加速しながら六人目の気配を僕は探る。二キロほど離れた岩場の中だ。最初からまったく動いてない。

この六人目が、軍事衛星かドローン経由でロックオン・プログラムを走らせて、他の五人と五挺のライフルをコントロールしてるんだろう。

でないとあんな精密な射撃、普通の人間にはできっこない。

つまり、実質、狙撃手はひとりだ。

凄腕の指揮官さえ潰せば、残りの五人は瞬殺できる!

六人目が潜んでいる岩場の近くへ僕は瞬間移動する。赤い岩の連なりの向こうにコンテナトレーラーが停まってる。五台のバイクの運搬車両かつロックオン・プログラムの中継基地だ。

まずはあれをぶっ壊す。

紅い拳銃を完全に出現させて、僕はトレーラーのエンジンを狙う。

コンテナの屋根の上で何かが動く。

僕は視野をズームする───横たわった人影とライフルの銃口。

六人目だ。

読まれてた!

自分の体だけ数メートル上空へ慌てて瞬間移動させる。

連射されたエネルギーバレットが爪先の下を飛び去るのを見ながら、さらに僕は瞬間移動し、六人目のライフルの前に現れ、横薙ぎに銃身を蹴り飛ばす。銃床から伸びたケーブルをくねらせライフルが回転して宙を舞う。

だん、とコンテナに着地して紅い拳銃を六人目に向ける。六人目も腰のホルスターからハンドガンを抜いて僕を狙う。

ベレッタAPX───日本の警察と自衛隊に配備されてる銃だ。

やっぱりな。

日本人だこいつら。

エネルギーバレットのことが腑に落ちる。

青い拳銃のエネルギーラインを転送して撃ち出すB‐GUNシステムに、瞬間移動のスペックを加えて、瞬時にどこへでも派遣できる特殊部隊を、黒桃が作りやがったんだ。

六人目がフルオートでベレッタを撃つ。至近距離を飛んでくる十三発の弾丸を紅い拳銃で僕は迎撃する。発射したエネルギーバレットを十三分割して撃ち落とす。三メートルと離れてない二人の間ですべての弾丸が弾けて溶ける。

さらに撃鉄を上げながら、はっ、と僕は息を呑む。

マガジンを交換し、ベレッタを構え直した女兵士は、一年前に富士の樹海の森で別れた───

近藤ハルだ。

間違いない、のに、目を疑う。

それほどハルは変わってる。

顔の肉が精悍に削げ落ち、暗く沈んだ瞳の底にギラギラした殺意が宿ってる。体つきも恐ろしくシャープになってる。防寒用のぶ厚いコンバットスーツの上からでもそれがわかる。

ハル、

と呼びかけようとした刹那、五方から飛んでくる殺気を感じ、瞬間移動で百メートル上空へジャンプする。スマホくらいの小ささになったトレーラーの上で、五発のエネルギーバレットがぶつかり合って、ばちっ、と光る。

二重に読まれてた───さすがだな。

そう思って僕は苦笑する。

高一で弓道部のエースだったハル、明治神宮の百射会でぶっちぎりの一位を飾ったハル、旧『ファクト』の戦闘訓練で元ロシア軍スペツナズの教官から何度もマジ褒めされてたハル。

軍事や政治の世界から離れててほしいと願ってたけど、一般人に戻るなんて無理だし、そんなことが許されるわけもなかったんだ。あの冬の森で別れたときから、この再会のかたちは決まってた───。

雪が降り始めた空を落下しながら、やるせない気持ちを僕は吹っ切る。

紅い拳銃で自殺する以外では死ねない。

ハルを殺さず、殺されずに、この場を切り抜けて生き延びるんだ!

真下に向けて紅い拳銃を構え、五分割したエネルギーラインを他の粗撃手たちに撃ち込んでから、ハルのすぐ前に瞬間移動する。拾っていたライフルをハルが向ける。そのバレルを左手でつかんで逸らす。発射されたエネルギーバレットが頬をかすめる。体を廻してライフルを奪って宙に放って紅い拳銃で撃つ。ライフルが溶けて四散する。ちぎれたケーブルが蛇みたいにうねる。

キュパッ、

とホルスターからナイフを抜いてハルが刺しにくる。紅い拳銃で切っ先を弾く。右手首を手刀で叩かれる。拳銃が足元に落ちて転がる。ナイフがみぞおちを突いてくる。左腕をからめて回してさばく。ハルがぐるんと右腕を廻して下から顎を突く。ギリでかわす。突き出た腹を殴られる。前へ出た首筋へナイフが来る。ブロックして倒れながら右脚でハルの腿を蹴る。体勢を崩してハルが下がる。跳ね起きて僕は身構える。

しんしんとコンテナに雪が積もる。

ふいにハルがナイフを落とす。

目を奪われ、

しまった、

と気づいて紅い拳銃へ手をのばす。

ひゅん、と数メートルの距離を飛んで拳銃が右手に戻るけど、その時にはハルがベレッタのリロードを済ませて撃っている。

フルオートで発射された五発の弾丸が着弾するまでの百二十分の一秒で、僕は紅い拳銃を体内に戻し、血液になった拳銃を皮膚の表面に集めて防弾壁を作る。鉄板をハンマーで叩いたような打撃音が鳴り響き、火花を散らして僕の胸が弾丸を弾き飛ばす。

驚きに目を瞠みはりながらも三点バーストの射撃モードでハルが撃つ。頬と右胸と腹と腰へ三発づつ弾丸が飛んでくる。同じようにそれぞれの場所に血の防壁を作って僕は防ぐ。無傷で立ってる僕を見ながら、それでも心を折ることなく、空になったベレッタを投げ捨て、ナイフを拾ってハルが構える。

その時アラーム音が鳴ってハルの腕時計が点滅する。

はっと彼女が顔色を変え、僕に向かってナイフを投げる。飛んできたナイフの切っ先を左手でつまんで僕は止める。その隙にハルがコンテナから飛び降りトレーラーの運転席へ走る。

撤収するのか?

逃がすかよ!

運転席のステップに足をかけたハルに瞬間移動して僕は飛びつく。雪の中を転がりながら、さらにエンデューロが倒れている場所までハルを抱いて瞬間移動する。出た場所にあった岩に僕らはぶつかり、ハルが一瞬気絶する。僕も頭を振りながらトレーラーの方を見返ると、五人の狙撃手が後部ドアを開けてコンテナに乗り込みかけている。

僕は視野をズームする。上空から撃ったエネルギーバレットをくらって全員が重症を負っている。肘から先が溶けていたり、腿に穴が空いていたり、膝から下が無かったりする。

腕時計がまた短く鳴ってそれでハルが目を覚ます。表示を見るとストップウォッチが残り十秒を切っている。

反り返るようにしてハルが起き上がる。最後の一人の狙撃手がコンテナに乗りながらこっちを見る。

「待って!」

とハルが叫ぶ。

ぶぅん、

とトレーラーの周囲の空間が振動する。

この感覚はよく知ってる。瞬間移動の直前に起こるやつだ。

「ああっ!」

と切なそうにハルが叫ぶ。

トレーラーが消える。跡形もなく。

間違いない───B‐GUNシステムを応用した部隊を、警視庁の警備部か自衛隊の特殊作戦群に、黒桃は実装しやがったんだ。

僕は立ち上がって溜め息をつき、糸の切れた人形みたいに座り込んでるハルを見下ろす。

*

夜になっても雪は止まずにひたすら荒野を埋めていく。

お湯を沸かしてコーヒーを淹れ、パッケージを剥いてレーションを取り出す。二人分の夕食を暖炉の間に並べて、

「食べなよ」

とハルに声をかける。

岩穴住居の隅の壁に持たれてハルは座ってる。顔も上げなければ返事もしない。僕は待たずに食べ始める。火の燃える音と薪の爆ぜる音だけがしばらく響く。

ここへ連れて来てからもハルは呆然としたままで、話しかけてもゆすっても全然反応しなかった。仕方がないので寝袋に寝かせて、手早く狙撃の後始末をした。岩壁に穿たれた穴に布を詰め、壊れたポリタンクから水を抜き、入り口の防寒シートを貼り直して二重にした。暖炉に火を入れに戻ってくると、寝袋の中からハルは消えてて、住居の一番奥の角に貼り着くように座っていた。火を起こして呼んでも動かなかった。諦めて僕は放置した。もうは五時間そのままでいる。

闘気と殺気が抜けたハルは凄腕の暗殺者にはもう見えない。研ぎ澄まされて感じられた体躯は、実は痩せてやつれており、肉の落ちた顔つきからは性が剥げ落ちかけている。

夕食を食べ終えた僕は、立ち上がってハルの前へ行き、左手をつかんで引きずってきてトレイの前に座らせる。

「食欲なくても食え。持たないぞ」

そう言って石のテーブルに座り、背中を丸めた後ろ姿を見つめる。

暖炉の炎で暖められたハルの頬と耳に赤みが差す。

ぶるっ、とを震わせる。

「・・・・トイレ・・どこ?」

再会して初めての会話だ。

「ない。外で適当にしてくれ」

のろのろとハルが立ち上がり、断熱シートをはぐって出ていく。僕はもう一度湯を沸かしてハルのコーヒーを淹れ直す。ハルが戻ってきて暖炉の前に座る。その横にコーヒーを置いてやり、ちょっと離れて隣りに座る。

沈黙が流れる。

ハルがつぶやく。

「・・・小隊は・・・まだいくつもある」

ふうん、と僕は受ける。

「B‐GUNライフルもどんどん改良される・・・いつまでも、今日みたいにあしらえないから」

「やっぱB‐GUNシステムを流用してんだな───どうやって青い拳銃のエネルギーを日本から転送してるんだ?」

「・・・・」

「てか、お前、今黒桃の部下なのか?」

ハルが顔を上げて、ギロリと睨む。

やっと目を見たな、と思いつつさらに訊く。

「所属はどこだ?自衛隊か?それとも警視庁?」

こっちの質問には答えずに低い声でハルが言う。

「どうして、甲斐美猟を殺したの?・・あんな、残酷なやり方で」

「殺してない」

僕は即答する。

「彼女は生きてる。幽閉されてる」

暗い瞳でハルが見すえる。

僕は目を外さない。

しばらくしてまたハルが訊く。

「何で・・・同時多発テロを起こしたの?」

「僕じゃない。黒桃とガルシアの亡霊がB‐GUNシステムでやったんだ」

引きつるようにハルが笑う。

「また黒桃の自作自演って話?・・・あたしも、部隊の人たちも・・・日本人全部が騙されてるって?」

僕は頷く。

ハルがカップを倒して立ち上がる。こぼれたコーヒーが暖炉へ流れる。

ハルがカップを倒して立ち上がる。こぼれたコーヒーが暖炉へ流れる。

「オリンピック・スタジアムで、三万人近く・・・焼き殺しただけじゃ飽き足らず・・・それ以上の人間を殺した上に・・・自分で選んだ、あの女まで───」

だめだ、話を聞いてない。

僕は天井を見上げてため息をつく。

「・・・どうして本当にテロリストになったか・・・あたしは知らないし、興味もない・・・ただ、許せない、絶対に・・・部隊の他の誰でもない、あたしがあんたを捕まえて、公開処刑の場に送る───そう決めてここへ来たんだから!」

瞳の底をギラギラと光らせながらハルが叫ぶ。

入り口の辺りで風が鳴り、焚き火が、ばきん、と大きく爆ぜる。

僕は右手から紅い拳銃を出現させて、ハルに差し出す。

「撃てよ」

ハルがぽかんとする。

「殺したいんだろ? 僕を溶かせ」

紅い拳銃のグリップの真ん中に嵌め込まれてるルビーの結晶に、僕の魂から伸ばしたシルバーライン───処刑岩の上から成層圏へ向かって伸びていたのと同じような、半透明の紐をつなげてある。これでハルは引き金を引くだけで、僕の中にある力を使ってエネルギーバレットを撃ち出せる。

自分で自分を撃って死ぬのと、同じことになるはずだ。

「・・・ふ、ざ、ける、な!」

瞳の底を光らせてハルが体を震わせる。

冗談なんかじゃないことを、沈黙で僕は示す。

さっとハルの顔色が変わり、紅い拳銃をひったくって撃鉄を上げる。それでハルの震えが止まる。両脚は体をしっかり支え、両腕はがっちり拳銃を握り、僕の額に向けられた銃口はぴたりと静止する。

あとはトリガーを引くだけで、僕を溶かして、世界を壊せる。

ぶるん、とハルから移ったように体の芯が激しく震え、それがすぐに全身に広がる。

怖い───ああ、怖い。でも逃げられない。

自殺して世界を壊さなければ。ハルの気持ちも晴らさなければ。

震えながら目を閉じて、白熱したエネルギーラインに溶かされるのを、僕は待つ。

待つ。

撃鉄が、落ちない。

ふ、

とハルが息を漏らす。

ふう、ふふ、ふうう。

僕は目を開ける。

ハルが泣いてる。嗚咽している。

拳銃を下ろして大声で泣く。

呆然と、愕然と、それを見つめ、そしてようやく僕は気づく。

ハルが壊れていることに。

一年前の黒桃暗殺計画───あの富士山麓の雪の森で、僕が自分の過去と一緒にハルを捨ててしまったことが、こんなにもこいつをボロボロにした直接のきっかけだったこと、そして今またこいつをざっくりと深く傷つけてしまったこと、自殺の手伝いをさせられてどんな気持ちになるか、これっぽっちも考えてなかったこと、つまりはハルに甘えてたこと、我が儘を押しつけて当たり前の本当の家族になっていたこと、美猟とはまた違った意味でかけがえのない存在だということを、深い驚きとともに思い知る。

「・・・ごめん。悪かった」

僕はハルに近寄り、紅い拳銃を手から外し、突っ立って泣きじゃくってる細い体を、そっと抱く。

暖炉の前で眠り込んでしまったハルをアルミのブランケットで包んでやってから、寝袋に入って僕も眠る。

目覚めると朝で、雪は止んでて、東の空から晴れてきている。

レーションと白湯で朝食をとり、エンデューロを厩の外に引き出して整備していると、ハルが起きてきて住居の入り口に立つ。

「おはよう」

と僕は声をかける。

「教えて」」

漂白された表情でハルが言う。

「この一年、どうしてたのか、何があったか・・・全部知りたい」

「───わかった」

ハルを住居の中に入れ、石のテーブルに座らせてから、紅い拳銃のバレルをこめかみに刺して脳内空間へ連れていく。

震災で失くした実家の食卓に座っていることに気がついて、悲鳴を上げかけたハルの意識に、この場所についての説明と、黒桃暗殺ミッションから今に至るまでのすべての経験を僕は伝える。ガルシアが僕にしたように記憶を圧縮して光の球にし、それを彼女の中に入れ、一気に展開して見せてやる。

富士山麓のホテルを脱出して美猟の家に住み始め、幼児期の記憶を取り戻し、バイクと料理にハマったあとで、画家になろうと決意したこと───

青い拳銃で黒桃に洗脳されて、オリンピックスタジアムのテロを起こしかけ、ルビーの魂に洗脳を解かれるも、B‐GUNシステムを使ってテロが起こされ、その犯人にされたこと───

アメリカ政府と交渉することで、黒桃とガルシアが作った状況を逆手に取って無害化し、政治的な演劇が終わるまで、ユタ州で画家として暮らすはずだったこと───

ガルシアの亡霊が演出した『草薙マリオ』のテロ予告動画が流され、美猟が拉致られ、殺害が偽装され、救出に向かった僕も魂の世界へ拉致られて、ガルシアに憑依されてしまい、東京でテロを起こしたこと───

ガルシアの目的は『生成と破壊の車輪』のバランスを回復することであり、そのために二挺の拳銃を使って、暴力と殺戮の連鎖をさらに広めようとしていること───

「何これ・・・違いすぎる・・・今まで聞かされてきたことと、全然」

呆然とした表情でハルがつぶやく。

「嘘はひとつもついてないから」

シンクに持たれて僕は言う。

「だろうね・・・甲斐美猟とのセックスの記憶まで混ざってたし」

「え」

と思わずうろたえる。そういうのは省いたはずなのに。

ふふ、と意地悪そうにハルが笑う。

「今の反応で、騙されてないって確認できた」

しばらくぽかんとしてから僕は吹き出す。昔のハルがちょっとだけ顔を出してくれたことが嬉しい。

このタイミングだ、と思って訊く。

「お前のことも教えてくれよ」

ハルの表情が固くなり、目を伏せて黙ってしまう。

僕は待つ。

「・・・・・黒桃暗殺のミッションが失敗して・・・『ファクト』が組織解体された後・・・構成員のほぼ全員が、国外へ脱出しようとしたの」

自分に確かめるようにして、切れ切れにハルが喋り出す。

「外国人のメンバーたちは、それぞれの国へ帰れたけど・・・なぜか日本人構成員だけが、空港や港で拘束された・・・公安の捜査力が、外国籍の人間に及ばなかったせいだって・・・仲間の一人が言ってたけど・・・啓司ライトナーが、日本人構成員の名簿を警察庁に渡したんだと・・・あたしには思えて、仕方なかった」

そうだろうな、と僕も思う。

ペンタゴンの上層部と啓司ライトナーは、旧『ファクト』のメンバーを徹底的にリサイクルしたはずだ。アメリカ国籍の人間はそのまま米軍へ移籍させ(美猟救出ミッションの部隊に旧『ファクト』のアメリカ人が揃ってたのはそのせいだ)、それ以外の外国人は取引のある傭兵会社へ斡旋し、残った日本人は黒桃用の政治的なカードとして切られたのだ。で、黒桃は彼らをモルモットに使った。高度な軍事訓練を受けてたハルたちは、B‐GUNシステムを兵装するためのマテリアルとして、うってつけだったはずだから。

「公安の取り調べを受けたあと・・・山奥の施設へ連れて行かれた・・・そこには旧『ファクト』の日本人メンバーが全員揃えられていて・・・対テロ戦争用の新兵器をテストした後で、『草彅マリオ』を暗殺するミッションに従事しろ・・・拒めば内乱罪で死刑するって・・・脅されたの」

やっぱりな。

「それからそこで半年間・・・B‐GUNライフルや瞬間移動のテストを含めた戦闘訓練を受けた・・・酷い事故が毎日のように起きて・・・たくさんの仲間が死んだし、重傷を負ったけど・・・補充は一人も来なかった・・・安全が担保されるまで、自衛隊員や警察官は、使えないって」

ハルの目つきが据わり始め、訓練中に起きた事故のイメージが、断片的に僕に伝わる。

B‐GUNライフルのプロトタイプが暴発し、全身が溶けてしまった人間の残骸───。

瞬間移動でポッドからポッドへ行き来する実験で、腕や脚だけが飛ばされて失血死しかけてる男や女───。

「それでもみんな・・・自分から人体実験に参加したの・・・死刑にされるよりマシだって・・・希望を捨ててた・・・諦めてたの・・・でも、あたしは違った、あたしだけは」

「もういいハル。わかったよ」

僕は止める。

ハルは止めない。

キッチンテーブルの真ん中を見つめて吐き出すように喋り続ける。

「集会室の、大型テレビで・・・報道番組のチャンネルが、一日中つけっぱなしになってて・・・そこでマリオの犯行予告の動画を、何度も何度も視せられてるうちに・・・マリオはあたしが捕まえるんだ、そのために今、ここにいる・・・マリオを処刑台に送るために、今日と明日を生きるんだって・・・自分に毎日誓うようになって」

イメージが流れ込んでくる。

ライフルの最大出力を試すテストに、何度も何度も志願するハル───。

五つのポッドを連続移動する実験に、瞳を輝かせて臨むハル───。

「よせ!」

近寄ってハルの肩をつかむ。

その手をハルが、ばしっ、と払う。

「あんたを・・・捕まえるために生きてきたのに・・・テロリストでもなければ、甲斐美猟を殺しても・・・いなかったなんて・・・バカみたい」

震える声でハルが言う。引きつった顔が笑ってる。

「甲斐美猟には、あんたがいて・・・あんたには、あの女が帰れる場所で・・・でも、あたしにはない・・・誰もいない・・・帰れる場所も、待ってる人も・・・この家だって燃えちゃった・・・・・一人っきりなの・・・何にもないの!」

ハルが両手でテーブルを叩く。

ぼっ、

と床で、扉で、壁で、青白い炎が燃え上がる。

脳内空間ではイメージしたことがそのまま反映されてしまう。

八年前の大震災で恵比寿にあった近藤家は焼け落ち、伯父さんと伯母さんはその時に死んだ。留守だったハルは現場を見てないけれど、こうやって燃えていく自分の家を何度も想像しただろう。

そのイメージが具現化してる───ハルの心が吹き出している。

「酷い、世の中・・・酷い人たち!暴力、暴力、暴力、ばっかり!あたしの中身も暴力ばっか・・・人の道具にされてばっかで、すかすかの空っぽになっちゃって・・・利用された挙げ句に捨てられて・・・・・違う、こんなの!あたしじゃない!弓道やってた頃に戻りたい!父さん母さんが生きてた頃に!マリオがマリオのままだったころに───八年前の台風の夜から、何もかも全部・・・やり直したいぃ!」

ごばぅ、とハルが燃え上がる。

テーブルを燃やし、椅子を燃やし、頭の上の天井を焦がし、白熱する炎の柱となって部屋全体を業火で満たす。

うねるフレアをかき分けながら炎の柱に僕は近づく。

体のあちこちが燃え上がってすごく痛いけど構ってられない。人でなくなりかけているハルの心を鎮めなくては。

炎と化したハルを抱きしめる。皮膚が炭化してぼろぼろ剥がれ、体のあちこちから火が吹き出す。ハルから吹き出す白い炎と、僕から吹き出す紅い炎が、蛇のように絡まり合って渦巻きながら燃え上がる。

やがて白い炎が弱まって、ハルのかたちに戻っていく。

ぼおお、おおう、という燃焼音がハルの泣き声に戻っていく。

部屋中を舐め回していた炎の舌が滲むように消えていく。

「甲斐美猟、を愛してる、のは、よくわかった・・・あの女、じゃないと、駄目、ってことも・・・・・」

ぼろぼろ泣きながらハルが言う。

僕は頷く。

「美猟じゃないとだめだ」

崩れるような表情でハルがささやく。

「なら、もう───殺して」

僕は首を振る。

「たった一人の家族だ。生きててほしい」

ぐったりとハルが脱力し、声を出さずにまた泣き出す。

「何にも、ないのは・・・もういや・・・死にたい」

失われた近藤家のキッチンの真ん中で僕はハルを抱く。

肉体の破壊をともなった死と、その瞬間に溢れ出す愛を見ることに取り憑かれ、関わる人をかたっぱしから殺したがってた三歳の僕に、怖がりながらも手を差し伸べ、触ろうとしてくれた近藤ハルは、僕にとっての最初の他者で、人間社会への導き手だった。あの時ハルと出会わなかったら、僕は十代にして間違いなくガルシアそっくりな人間になって、奴が演じた『草彅マリオ』を地で行く行動をとってただろう───あのときハルがいてくれたから、自分が怪物であることに気がつくことが僕にはできた。

ハルは僕を救ってくれた。

今度は僕が救う番だ。

なのに僕は自殺しない。

紅い拳銃のエネルギーラインで今すぐ頭を撃ち抜いてしまえば、世界と一緒にハルの苦しみをり消し去ってやれるのに、それができない。

ガルシアのシナリオに支配され、『呪いのバトン』として利用される結末にしかたどり着かないこの世界から、立ち去ることが心底怖い。

『魂の部屋』の中から美猟を、肉体の檻の中からハルを、この世界から自分自身を、助け出さないことと引き換えに、なりふり構わず生き延びようとしている僕の命に、僕は問う。

地獄と分かれば分かるほど、ここで生きたがるのは、なぜなんだ?

(続く)

長編小説は完結するまで、詩は100本書けるまで、無料公開しています。途中でサポートをもらえると嬉しくて筆が進みます☆