自律神経を整えて「健やかな自分」になれるライフスタイル

毎日を忙しく生活をしていると、次の症状はありませんか?

「なんとなく気持ちがすっきりしない」

「だるさを感じる」

「眠っても疲れがとれない」

病気とまでは言えないけれど、元気とも言いがたい。

今あなたが感じている症状は、自律神経が乱れているサインの可能性があります。

人間が活動するために大切な役割を担っているのが自律神経です。

自律神経が乱れると、体や心の不調を招きかねません。

はつらつとした毎日を送るためにも、自律神経を整えましょう。

今回は薬剤師の目線から、自律神経を整えて「健やかな自分」になれるライフスタイルをご紹介します。

自律神経を整えるために知っておきたいこと

「自律神経を整える」とは一体どういうことなのでしょうか。

この章では自律神経について解説します。

そもそも自律神経って何?

自律神経は、心臓や呼吸、消化器などをコントロールするために24時間働き続けている神経です。

自律神経は交感神経と副交感神経という2種類の神経で構成されています。

交感神経は日中や活動時にはたらくアクセルのようなもの。

血圧を上げ、全身に血を巡らせることで活発な活動を助ける自律神経です。

一方で、副交感神経はブレーキに似ています。

血圧を下げ、心拍数をおさえることでリラックスさせるのが特徴です。

例えば、車を動かすためにはアクセルとブレーキが不可欠。

同じように2つの自律神経がバランス良くはたらくことで、人間はスムーズに活動できます。

自律神経が整っている状態とは

自律神経が整っていると、体のオンオフ切り替えや生きるための活動を問題なくおこなえます。

朝すっきりと目が覚めて、夜はぐっすりと眠れる

24時間心臓を動かしたり、呼吸をする

食べたものをエネルギーとして利用できる

いつもは意識することはないけれど、「ふつう」ができている状態こそが自律神経が整っている状態です。

自律神経が乱れるとどうなるのか

自律神経が乱れた状態とは、「ふつう」ができなくなっている状態です。

人によって症状は様々ですが、次のようなものがあげられます。

不調の原因がなかなか見つからず、やがて体質や歳のせいだと諦めてしまう人も多くいます。

しかし、実は自律神経の乱れが原因だったということもよくあります。

自律神経を整えることは、不快な症状を予防する近道ですよ。

自律神経を整える3つのポイント

自律神経を整えるには食事、睡眠そして運動の3つのポイントを正しく知ることが大切です。

効果的に自律神経を整えて、不調のない快適な生活を手に入れましょう。

順に解説します。

体に必要な食事をとって自律神経を整える

自律神経を整えるには毎日のバランスの良い食事が重要です。

実際には何をどれくらい食べればいいのでしょうか。

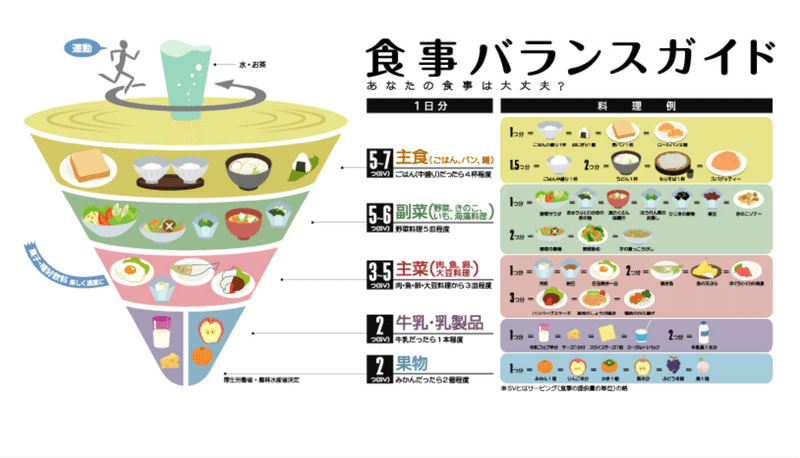

バランス良い食事の食べ方を分かりやすくイラストにしたのが、食事バランスガイドです。

食事バランスガイドは、2005年に厚生労働省と農林水産省によって作られました。[1]

食事バランスガイドはコマの形で表されています。

コマの本体を構成するのは、

主食

副菜

主菜

牛乳・乳製品

果物

食事の量を主食>副菜>主菜>牛乳・乳製品=果物で食べることを意識すると、自然とバランスの良い食事になりますよ。

ほかにも自律神経を整えるために効果的な食品も記載されています。

自律神経によい食事

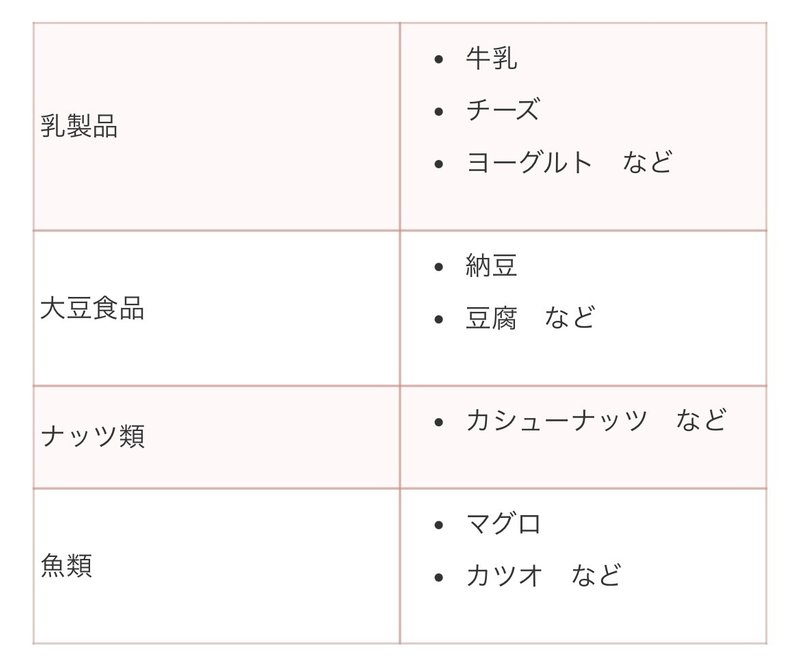

自律神経を整える成分の1つにトリプトファンがあります。[2]

トリプトファンは、気持ちを安定させる「セロトニン」や睡眠ホルモン「メラトニン」の材料となるアミノ酸。

トリプトファンは体内では作られないため、食事から摂る必要があります。

自律神経を整えるためには、トリプトファンを積極的に摂ることが効果的です。

トリプトファンを多く含む食品には、次のようなものがあります。

ぜひ日々の食事に取り入れてみてください。

朝食のタイミングを大切にすると自律神経を整えられる

自律神経を整えるためには食事をとるタイミングも重要です。[3]

生物の体内にある体内時計。

体内時計に従がって自律神経がはたらき、起床や就寝など1日のリズムを作りだします。

しかし体内時計は24時間よりも少し長いため、だんだんとずれていきます。

体内時計をリセットするために重要なのが朝食のタイミング。

朝食を食べることで体内時計はリセットされ、体のリズムを整えます。

起床後なかなか朝食を食べなかったり、朝食を抜いたりすると夜型のリズムへ移っていきます。

自律神経を整えるために体をしっかりと休ませる

自律神経を整えるために、適切な睡眠をとりましょう。

1400人以上を対象に、生活習慣と自律神経に関わる不調を調べた研究があります。[4]

睡眠時間が7、8時間のグループと、それ以外のグループに分けました。

自律神経による不調を43項目あげて、睡眠時間の違いでどんな不調が出やすいかを調査。

7~8時間眠るグループは自律神経が整い、不調を訴える人が少なくなりました。

睡眠が適切ではないグループでは体のだるさや疲れやすさなどを訴える人が多い結果に。

一方で下痢や便秘などの消化器系の不調は、睡眠の影響を受けにくいこともわかりました。

睡眠時間は個人差が大きいので、自分にとって最適な睡眠時間を知ることが大切です。

気持ちよく体を動かして自律神経を整えよう

運動の習慣も自律神経を整えるための大切なポイントです。

運動習慣がある人は、ストレスを受けた時の自律神経の乱れが少ないことがわかっています。[5]

暗算と音読のストレスを与えた時、運動習慣がある人は運動習慣がない人に比べて、心拍数の増加がゆるやかでした。

心拍数は自律神経が乱れた時に増加します。

運動習慣がある人は自律神経が整いやすく、ストレスに強いという結果です。

厚生労働省が勧めている運動プログラムをご紹介します。[6]

有酸素運動と筋肉トレーニングを組み合わせたプログラムです。

引用:厚生労働省 運動施策の推進

今まで運動習慣がない方は、 この機会に始めてみてはいかがでしょうか。

自律神経を整えて、ごきげんな毎日を!

自律神経を整えるライフスタイルは以下の通りです。

・6大栄養素をバランスよく取り入れる

・食事バランスガイドを参考にした食事

・トリプトファンを積極的にとる

・朝ごはんは起きてすぐに食べる

・適切な睡眠時間

・週2回以上の運動習慣

食事・睡眠・運動は自律神経を整えるために大切なことです。

ぜひ今回お伝えしたポイントを押さえて、はつらつとした毎日を送りましょう!

【参照】

[1]食事バランスガイドについて 農林水産省

[2]概日リズム調節における光と食事の影響に関する研究動向:福田裕美:日本生理人類学会誌 Vol.24,No.1 2019, 2 p.1-7

[3]健康と生活習慣病予防における時間栄養学の役割:加藤秀夫ら:J. Lipid Nutr. Vol.26, No.1(2017)p.35-45

[4]中学生 ・高校生の自律神経性愁訴と生活習慣 との関連について:堀田法子ら:学校保健研究 JpnJSchooIHealth43;2001;73-8

[5]運動習慣の有無が異なるストレス負荷に対する心臓自律神経系活動に与える影響:中村 英夫ら:2020 年 Annual58 巻 Abstract 号 p. 306

[6]運動施策の推進 厚生労働省

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?