第23回 「ビタミンD欠乏症」

今回は「紫外線」と「ビタミンD」についてお話したいと思います。

●ビタミンD欠乏症とは

ビタミンDはきのこや魚介類などから摂取、または紫外線によって皮膚で産生され、最終的に腎臓や腸管、副甲状腺、骨などの局所で変化して局所のビタミンD受容体に作用し、血液中のカルシウムとリン濃度を基準値内に調整しています。

ビタミンD・リン・カルシウム不足によりくる病/骨軟化症を発症します。

●くる病

小児に診られる疾患。

小児では成長障害や著明なO脚、X脚、乳歯の生えるのが遅い、虫歯になりやすい、身長が伸びない、転びやすいなどが挙げられます。

大人では、骨塩が不十分な弱い骨のために骨が曲がりやすく、姿勢を維持するために筋肉や関節に負担がかかることにより、いろいろな関節痛や骨折を伴うリスクも高まります。

●紫外線

紫外線にはUVAとUVBに分かれます。

UVAは皮膚の真皮層まで届き、皮膚のシワなどの原因になります。

一方UVBは表皮に日焼けを起こしシミなどの原因になります。

このUVBのほとんどはオゾンで吸収され地上にまでごく一部しか届かなかったものが、オゾン層破壊が明らかになってからは、皮膚ガンのリスクが高まるということで紫外線が悪いという風潮に。

そのため、特に乳幼児や小児はリスクを避けるため外での活動が制限させる風潮があり、近年ではくる病が増加傾向という報告もあります。

●紫外線とビタミンD

ビタミンDの生成に必要な紫外線。

紫外線の中のUV-B(280~315nm)が生成に必要で、UV-Bは日焼けの原因になります。そしてUV-Bのうち295nmでいちばんたくさんビタミンDが生成されます。

UV-Bは服やガラスを通過しません。

そのため、いつも屋内で過ごしたり、外出するときに必ず日焼け止めを塗る人は、いつもビタミンD不足になっているおそれがあります。

紫外線(特にUV-A)が皮膚に悪いということも常識となっていますが、紫外線を適度に浴びてビタミンDを生成のバランスを考えながら生活することが大切です。

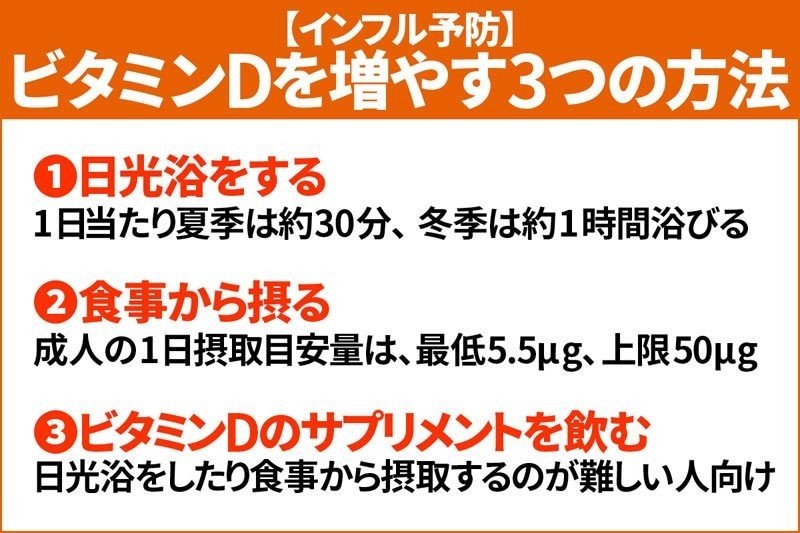

●ビダミンDを生成するためには

まずは、食事から摂取することが大切です。

厚生労働省の調査によると食品からとるビタミンDの必要量の目安は5.5µg程度。それに対して、1日に必要なビタミンDの量は15µg以上とされています。

足りない10µgのビタミンDは、紫外線を浴びて体内で生成する必要があります。

紫外線の量は季節や地域、時間帯によって変動し、皮膚のタイプによっても変わりますが、1日に必要な日光照射時間は夏であれば15〜30分程度が目安となります。

これからの時期の紫外線量はとても多くなり、皮膚などへの影響が考えられるので、朝や夕方など気温や紫外線量が低い時間を狙いウォーキングやランニングなどでビタミンD生成を助けることが大切になります。

●ビタミンDと免疫力

ビタミンDは免疫を強化する可能性が示唆されています。

免疫力が下がると様々なウィルスにも抵抗力が落ちます。

その中でもインフルエンザウィルスがありますがビタミンD3(1200 IU/日)摂取で季節性インフルエンザAの罹患率が下がったという報告があります。

●リモートによる影響

現在、新型コロナウィルスにより自粛生活を余儀されています。

外での運動はおろか大切な紫外線を浴びることも少なくなっています。

特に子どもに限っては骨の成長などを遅らせる、また骨が弱くなる、骨の変形などの悪影響を及ぼす可能性があります。

また、運動不足解消という名目で大人と一緒の走る光景をよく見ます。

しっかりと、ビタミンDを摂ることを意識し、長時間のランニングは避け、徐々に運動時間を伸ばしていくということも考えなければなりません。

これから梅雨時になり、外での運動がまた少なくなります。

運動不足だからせっかくの晴れ間だし運動しようという気持ちはわかりますが、体調などを考慮して運動をすることをお勧めします。

日々の食事や運動を気をつけて行うことで、ビタミンD欠乏症のリスクは抑えられます。

正しい知識を持って親子共々健康な体を手に入れましょう!

広崎 哲也/Tetsuya Hirosaki

鍼師・灸師・あんま・マッサージ・指圧師

明治大学柔道部トレーナー(2002)

NTT -G Fukuokaラグビー部トレーナー(2003〜2013)

日野RedDolphinsラグビー部トレーナー(2014〜2016)

SuperFormula トレーナー(2013〜)

ボディケアマネジメント講師

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?