東京湾を横断するというちいさな冒険

まず初めに

海と聞いて、心躍る僕は、鎌倉で生まれた 旧市街の商店街の子供だった。

友達が海なんて言葉は、照れくさいけれど、裏返せば変わり者で、友達の居ない少年には、本当の意味で海は友達だった。 歩いて10分もかからない海、鎌倉では、寺、神社、山と並ぶ王道の遊び場所だった。

この企画が、ヤマハさんの企画だから、少し媚びてみる。思えば、ヤマハさんな、僕の人生において、やたらと登場するメーカーだった。

はじめは、リコーダー、そして、小学生時代に愛用したこの一台、 #ヤマハモトバイク これは、一部本物のオートバイのサスペンションシステムを自転車に流用した自転車だ。兄でもある僕はこのモトバイク、弟は小さいのでクッションンバイクという、同じコンセプトの低学年向け自転車を愛用していた。普段の足ならが、よく飛んだものだ、寺の境内の石段や山門を、このモトバイクで飛んだ 階段を壊すとか寺に迷惑なんてかける行為はしない、上りは石段の縁のタイヤ1本分の外枠を登り、下りは、階段上部でジャンプして、そのまま石段の終わる数メートル先に着地する。そんな芸当が出来るのもこのチャリンコの凄さだった。

おっと海に話を戻さなけれれば・・・

その前に、ヤマハストーリーを箇条書きする

フュージョンギタリストに憧れて SG-1000 今も愛用 82年モデル

バイトの足は ヤマハJOG 通称赤ジョグ だった。 スキー板も最初はヤマハ バイクはSRX そして、今は #シースタイルの会員 でもある。

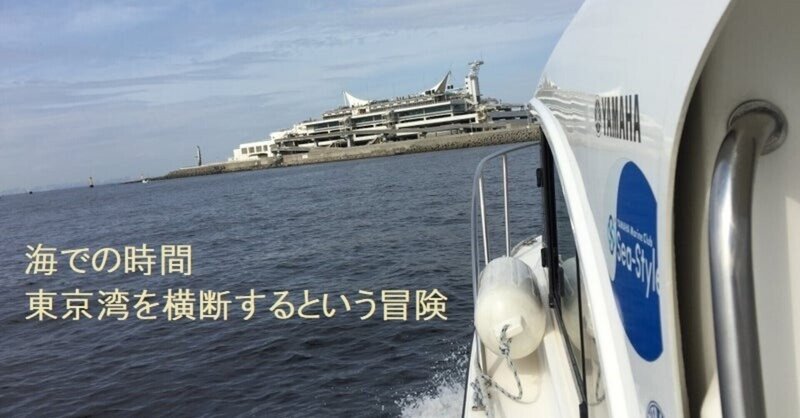

海での時間

中学時代は、釣りと シュノーケリングに明け暮れた、材木座海岸の若江島からエントリーして、お隣の逗子マリーナまでのエリア、水深は深くても7程度目で、中学生の僕が素潜りで降りれる限界の水深が7mだったから、そう、シュノーケリングで7mを往復するのは、言うとやるでは大違いで、結構な技だと思う。ここでは、ゴロタ地域のクロダイが泳ぐ様や、ゴンズイダンゴ、ボラの群れ、巨大なスズキなど、海に中の世界は、これが鎌倉なのか?という景色が広がっていたけれど、その良さは、口では中々伝わらず、誰かと一緒にエントリーすることは無かった。僕は中学の2夏をこのシュノーケリングに夢中になった。この経験は、海の中の複雑潮流や、水温の変化、潮時など、実に様々な学びを経験した。

高校時代は、なぜかバンドに熱中してしまう。ギターに明け暮れた。大学時代は、波乗りをはじめ、同じ海でも、場所は鎌倉から辻堂へと移った。ボードとともに入る海、ボードの下がどうなっているかなんて、シュノーケリングで経験した楽しさは、波乗りでは思い出すことはなく、ひたすら水中から水面上へとステージは変わった。

そんな言わば青春の時代から、一つの夢を持った。それは、船と海の夢だった。セーリングボートにクルーザー、 それこそ、あの頃のあこがれは、#加山雄三 さんだった。加山さんの歌には、海の詩が多い、 ♫海に抱かれて男ならば たとえ一人でも 星を読みながら 波の上を行こう というくだりや、♫ 海の男たちの ふるさとは一つさ 嵐を乗り越えて結ばれた絆は固い など、あこがれはドンドン広がっていった。

時は流れた

そんな、僕が中年を超えて、心臓を患った 本当に一度は死にかけた時 僕は思ったことがある、 やるべきことはしておこう そう思った時に、僕は小型船舶の免許を未だに取得していないことに気付いた。学生の時、あれほど欲しかった免許だ、それを大人になり、忙しく仕事をして、仕事柄世界を回るうちに忘れていた。

そうだ、船に乗りたかったんだと

以前、僕らが船に乗るには、船を持つのが普通の選択肢だった。学生時代にヨットをレンタルで乗れる、マリーナの会員組織はあったけれど、動力の付いたボートのレンタルは、小さな船外機付きの釣りボートくらいしか無かった。けれど、今は、 #ヤマハさんのシースタイルがある 、僕は早速ヤマハの扉を叩いた。けれど、素直にボートスクールで、チャッチャッと免許を取得したわけでもなく、免許の取得も僕は、そのプロセスを総て、海とともに楽しんだ。2級 1級 特殊 特定 第一級海上特殊無線技士 それは、この #note で別記事に明るい

船舶免許を取りたい方へ 究極のアドバイス(リンクです)

片道30分+10分の冒険の航海へ

比較的最近の話しです。私は今都内に住んでいます。鎌倉には、実家も商店街の店も継続してありますが、私はお茶の水近くの文京区に住んでいます。数年前、まだ船舶免許を取得してそんなに経っていない頃の話です。家族でお邪魔したマリーナから海に出たお話です。それまでの、我が家のボートライフはと言えば、東京湾奥のディズニーランド周辺、ゲートブリッジやお台場周辺、入り組んだ運河、そして、足を延ばしても羽田空港までという感じでした。ここはこれで、最近もメディアでクルーザーの座礁が話題になった#三枚洲 など、厄介な所も多く、特に河口は、どの河川も厄介です。ただ、ある意味で、湾口は、こんな事を言うと怒られますが、海感が少ない。安全だ!というのではないのですが、東京湾奥は独特です。それが、ある日、海を渡るという経験が出来る日が来たのです。

ルートは木更津/羽田 直線距離で17.5Km程なので、海マイルでいえば1海里が1.8592Kmなので、9.44Nm(海里)という距離です。木更津から近い金谷港から久里浜までフェリーが出ていますが、あの船足の遅いフェリーでも40分で渡れる距離が、17kmとは編じゃんと思ったので、チャートを見てみると、同じ東京湾をわたるのだけれど、あちらは距離が近く10km程度と近く、だからこそ、あの場所にフェリーを引いたのかと変に頷いた。今回の距離工程を一様にシュミレーションしてみる。

マリーナの桟橋を離岸 中の島大橋を抜けて、防波堤にそって徐行しつつ 港口を目指す。2000rpm以下

港を出たら、岸より並びにアクアライン沿いは極端な浅瀬が続くので、橋とは十分な距離を保ちながら、海ほたるを目指す。3500rpm

海ほたるを過ぎると、安全を確保しつつ航路を一気に横断して風の塔を目指す。風の塔を通過したら、水上滑走路エンドを目標にして進む。3500rpm

羽田空港水上滑走路近くを最終目的地とする。

この日の船は、#ヤマハFR23 150ps 船外機1機掛け

この行程で概ね巡行で20kn(ノット)で進み、所要時間を30分 着岸から湾口部までが港内徐行として10分とshし、片道全行程を40分で計画。対岸で10分ほど滞留して、同様に帰路に就く、全行程35km所要時間90分 燃料消費予定 20ℓ/H として、30ℓという希望的観測。タンク容量は巨大なので、燃料に問題はない。

出航

この日のお天気は曇り、幸いにも風は弱い、用意していただいたのは、木更津の有名なマリーナさん。そして、今回はマリーナ方が帯同いただけるから心強い。ちなみに、このコースをやる上で、都内の僕がなぜ、木更津⇒羽田なのか? 逆じゃ無い? という感じも当然ですよね。でもですね・・このコースをやる場合は、木更津が絶対にお薦めです。なぜなら、都内のマリーナさんから木更津を目指すのは遠い。横浜のマリーナさんからだと、羽田を目指すのとアクアラインと木更津では、ルートに流れが無いのと、気を使う場所が増えるのと、さらに、木更津側の浅瀬や定置網などのリスクに対しては、万が一を考える時、木更津側の助けが欲しい。

さらに、車でアクアラインを渡り、その場所を今度はボートで訪れ、最後にその日走った海の道を海ほたるから眺めるのは本当に楽しい。なので、私はこの経験は木更津のマリーナさん無しには考えられないのです。

時折晴れ間が見える曇りの中を船を出します。知らない人たちが、橋や公園から手を振って見送りしてくれます。私の家族は、私も妻も免許がありますので、二人して操船が可能です。港内をゆっくりと、進みます。港内ながら既に、ガット船等が並走しています。注意を怠らないように湾口を出ます。波も穏やかです。アクアラインの橋の部分を右に見ながら進みます。

やがて、あの #海ほたる が見えてきます。

海から見たこの姿はなんとも不思議です。千葉側からここまでが橋のエリアで、ここからはアクアラインはトンネルになります。だから、海は遮るものが無く広がります。いよいよ東京湾を渡ります。

カミサン操船で風の塔を目指しますが、ここは海上交通の要衝です一気に注意しながら抜けていきます。

やがて風の塔が近づきます。

この景色も海からだけ見れる景色です。

頻繁に船が行き交います。注意して遵法運航ですよ。

頭上を航空機が、そうですここが羽田です。

僕らは海を渡りました。

帰りは一気に海を渡ります。

そして、港に戻りました。

いかがですか?

貴方も、今から、海の仲間に この楽しみは、プロの皆さんの邪魔にならなぬように、彼らをリスペクトしつつ、海の片隅でご一緒させていただきます。海は、原則プロの皆さんの場所だと思いますから、でも、知識と技術を学んで、海のおすそ分けをいただきましょうか。

関連情報

イベントも参加しました 美味しい

今日はこんなところで、このnoteでは、ボートライフたくさん書いていますので、参考にしていただければ嬉しいです。

入り口は沢山あります

ヤマハボート免許 リンクしておきますね

とにかく再王手さんですよね、参考にしてください

ヤマハシースタイル 会員制レンタルボート リンクしておきますね

ちなみに、レンタカー感覚で借りられます。

雑誌です 月刊誌ですが、この2月号なら参考になるかも

教科書です スクールにいくなら、そちらで教材が出ます

私は1級取得をお勧めしますが、2級ならこんな感じです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?