ホロコーストを想起する国際デー

1945年1月27日にソ連によってアウシュヴィッツ強制収容所が解放されたのにちなみ、2005年に記念日に制定された。

ホロコーストという言葉が流布したのは、アメリカという国がつくった同名の番組で、もともとは、燔祭、生贄の動物を焼いて祭壇に捧げる儀式を差す。アウシュヴィッツの強制収容所にいたのは、ユダヤ人だけでなく、ホモセクシュアルの人や、レジスタンスの人も含まれていた。

ドイツ人にあったら、この虐殺をどう思うのかきく勇気が私にあるだろうか。そして、日本人である私が、関東大震災のときに朝鮮の人を殺したという事実についてなにかコメントができるのだろうか。。。

言説不可能である。「ホロコースト」という番組はアメリカだからこそ撮れたのである。「シンドラーのリスト」では、なぜか1945年のシーンで1960年代のポップスが流れる。四方田犬彦は、アメリカの撮り方が商業主義で、いい加減で虚偽に満ちた歴史的メロドラマだという。

アウシュヴィッツ強制収容所にいくと、アンネ・フランクの肖像があったり、ガス室でできた死体の脂肪分から作った石鹸が展示されていたりする。すっかり観光地という塩梅であるが、やはり違和感と商業主義のあざとさを感じてしまう。

その事実は、我が国が行った蛮行同様、語り得ない。

クロード・ランズマンという映画監督がいる。1925年に生まれ、ロシアからフランスに移住したユダヤ人で、第二次大戦中にはレジスタンスに参加し、Les Temp modermes のグループでもサルトルとボーヴォワールとともに活動した。哲学者かつジャーナリストだった。

この人は、ドゥルーズと女性を取り合った人物でもある。その彼が、”ショア”という映画を撮った。

Né en 1925 d’une famille juive émigrée de l’empire russe, résistant pendant la Seconde Guerre Mondiale et proche de Sartre et Beauvoir au sein de l’équipe des Temps modernes Claude Lanzmann est mort en juillet 2018. S’il est formé à la philosophie et journaliste de métier, il reste avant tout le créateur de Shoah, objet filmique inédit sur la mémoire des camps d’extermination nazis. Journaliste fréquentant les milieux intellectuels français, formé à la philosophie et dans la Résistance, il se passionne pour les débats et les combats de son temps, en témoigne sa fidélité à la revue Les Temps modernes qu’il dirige pendant plus de trente ans après la mort de Simone de Beauvoir.

ホロコーストについて彼は表象不可能であるというのである。

これは、いったいどういうことであろうか。モーリス・ブランショは「文学空間」の中で

文学とは、ギリシア神話の中でエウリュディケに会いたいとハーデスの都、冥界にまでおりていったオルフェの眼差しである

といっている。振り返って妻(エウリュディケ)を見てしまうがために、冥界から地上に連れ戻されてしまう、つまり映像は消えてしまうのだが、その一瞬を捉えることが文学だといっているのである。

また、サイレーンの歌をきいて(ギリシア神話ではこの歌を聴くと、聞き惚れてしまい海に身を投げて死んでしまう)死の淵をさまようギリギリを目指すものであるというのである。

ホロコーストは人類の歴史に穴をうがったブラックホールなのである。見えどもみえない。中を覗こうと近づいていくと引力に引き込まれて、今度は戻れない。つまりそれでは表現できない。ブラックホールを遠巻きに見るしか術はない。

ゾンダーコマンドという、いわば強制収容所というか、ガス室の世話係がいたという。世界にはいくつか強制収容所があるが、アウシュヴィッツは奇異で、収容されるのは一瞬だ。到着して1時間もしないうちに、シャワーを浴びてください、では、といってガス室に送られ殺されてしまう。その運営、すなわち、シャワーを浴びてくださいという係が、ゾンダーコマンドである。その係をするかわりに一定期間生命が長らえた。明らかに裏切り者であるために、終戦後も運良く生き残った人もいるが、差別され、あるいは呵責に苦しんで精神に異常をきたす人もいた。

ショアというのは、こうしたアウシュヴィッツの生き残った人にインタビューをするドキュメント映画である。アウシュヴィッツの実際の姿を映像化すなわち表象することはできないが、語ることなら許されるだろうというのがラインズマンなのだ。この思想は、ユダヤ教の偶像崇拝に近いイメージである。神は映像化してはいけない。見てはいけないものである。しかも、似姿などない。だけれども、表現するのであれば、こんな形(インタビュー形式)でいけるのではないか。それに対して、「サウルの息子」はブランショのいうように一瞬を切り取ってそれを開陳することはできないのかと表現したものだと四方田はいう。それがブラックホールが開いたままそこにある世界からの脱出の緒(いとぐち)になるのではないか・・・

詩の世界だって、アドルノは、

アウシュヴィッツの後で詩をかくことは野蛮である

という。この言葉は、ブラックホールを見たあとの不可能性を説くのである。パウル・ツェランという詩人がドイツ語に嫌気が差してはいるものの、しかたなく悩みながらもドイツ語で詩をかいた。その詩を激賞したのが、ハイデガーであるが、ツェランは悩み続け、身を投げて死んでしまう。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

言語化不可能とか表象不可能とかいわれているものの国際デー。

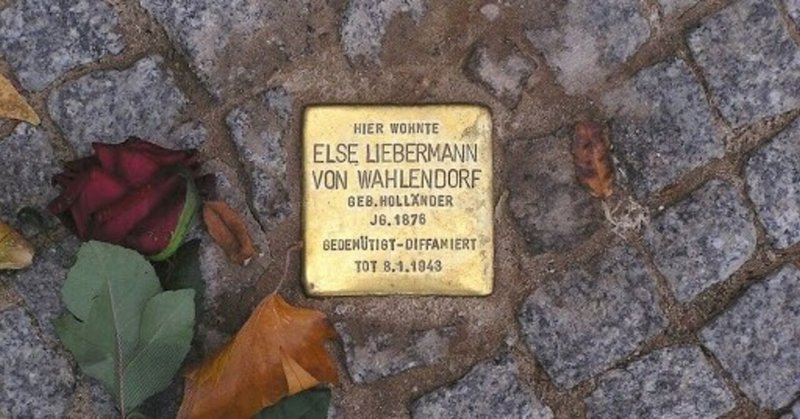

ブラックホールとしてただそこにあるわけだが、あえて見ようという試みもある。その一つが、ドイツの公道の歩道には、つまづきの石と呼ばれるプレートが埋め込まれている。このプレートは、市民の寄付によって賄われているそうだ。歩いていてこれを踏むと違和感があり、下をみると、人名といつ移送され、どこの収容所で虐殺されたのかが記されている。ケルンの彫刻家、グンター・デムニッヒが始めた運動である。日本だって躓いているはずなのに、ブラックホールは人心の中に溶け込んでしまっている状況だ。

コロナ禍に晒される前から、緊急事態条項は論議されている。これは、感染症の対策ではなく、有事の際のことを憲法にも盛り込もうという試みであった。自民党の憲法改正QAではクビをかしげるものがある。

人権規定も我が国の歴史、文化、伝統を踏まえたものも必要で、

現行憲法の規定の中には、西欧の天賦人権説に基づいて参見されることから、こうして規定はあらためる必要があると思いました。

なんなんだ?これは、、、

ヒトラーがワイマール憲法の緊急事態条項をいわば悪用して政権を奪取したように、もしも引用したとおりの憲法改正がこのままなされたとすれば、天賦人権が消え去るのだ。これは国際的にみて、おかしすぎる改正になるであろう。日本にとって天賦人権がいらないというのなら、再び”つまづく”可能性が大きい。有事の際の平和維持というのなら、逆に現行憲法を頑なに守ることこそが近道であり、王道であるのに間違いはないはずだ。

国際デーを使って、ドイツのつまづきを反面教師として、日本も表象不可能なものを考え続けるべきであると思う。ましてや表象不可能を語ることは日本の伝統として得意なはずである。未来永劫、謝罪する宿命は背負うべきである。日本にもブラックホールはそこにまだあるのであるから。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・アウシュヴィッツについて

・シンティ・ロマについて

------------------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

●見出しの画像

つまづきの石(Stolpersteine)

(画像はお借りしました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?