ピースの日

1946年1月13日、高級たばこPeaceが発売された。

実は、専売公社は1920年にもこの製品を発売している。第一次世界大戦後で疲弊した世の中に平和をという願いで出されたが、発売は中止となる。

Hopeは、戦前とデザインは変わることはないが、Peaceはデザインを一新し、第二次大戦直後に再販されたのである。

En 1946, le Monopoly du ministère des Finances a lancé en janvier une version pack de 10 en tant que premier produit. Le nom du nouveau numéro a été offert publiquement avec la conception, et le premier était "Nouveau Monde", mais "le morceau" de 2 a été adopté à partir du point difficile de la technologie de fabrication. Peace a été publié comme mémorial de la paix en 1920 après la fin de la Première Guerre mondiale , mais les ventes ont finalement cessé et la version actuelle de Hope n'a aucune affiliation avec la variante d'avant-guerre. La variante actuelle a été publiée dans l'espoir d'un rêve et d'un espoir, un avenir pacifique dans la période de confusion après la Seconde Guerre mondiale.

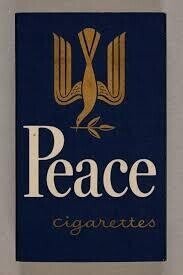

デザインしたのは、レイモンド・ローウェイ。彼はラッキーストライクのデザインも担当していた。ピースのデザイン変更の影響下、売上は26億ドル→150億ドルに伸びた。このピースのロゴデザインは、その後発売されるすべてのタバコのパッケージに影響を与えたという。

無駄な装飾がなく、一つの図案と2つの文字(CigaretteとPeace)というシンプルでかつ配置が極めて造形的である。これをデザインの人の言葉で引用しよう。

箱の中央に向かって舞い降りる鳩は、様式化されながら、生命感を宿し、くわえたオリーブの水平の枝が安定感を生んでいる。白抜きで大きく配された「Peace」と、控えめな「Cigarettes」の文字。商品の名称と中身をを伝える最小限の情報で構成されたシンプルなデザイン。しかし、細かく見ると、全体の情報を中央に揃えるシンメトリー性を重視しながら、下の「Cigarettes」のCを鳩の左翼の垂直線に、「s」をPeaceの「e」に合わせ、中心線からずらすことで小さな面積を大きく見せる効果を組み込んでいる。そして、独特なバックの紺色。明るすぎず、暗すぎず、派手すぎず地味すぎない

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

デザインなんてどうでも、、、みたいなところが、心のどこかにあったのは、戦後日本の貧乏性を質実剛健だと詭弁を弄するような、荒んだ色に私も染まってしまったからだろう。

そもそも、タバコなんて、必需品ではない。形式美とか、アクセントである。でもそんな人生のアクセントこそが、生きる糧にも繋がるのである。

そのあたりのセンスのなさが日本にある。機能性だけを追求しただけではやはり駄目なのである。そこに”粋”のような言語化不可能な何かが介在してこそ、なめらかに生きていく、姿勢のようなものが出来上がるのではなかろうか。

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

今日はファイヤアーベントの誕生日だ。アナーキズム的な科学論という称される彼の論理は、ラディカルなものだ。他の知識形態よりも科学を必然的に優れたものとする特徴を科学は有していないといったのである。

ガリレオは、感覚を理性によって排除したように思える。たとえば、地球が動くというのは、不動の大地の上に住まう日常的感覚からはかけ離れたものである。重いものの方が軽いものより速く落下するというのも同じような日常感覚である。理性をさまたげるのが感性ならば、感性の発現たるデザインというのはいったいなんなのだろうか。

たとえば、ピースのロゴがどんなに感覚的に優れてようが、それが黄金比率を使っているからとか、そうでないとかいう快感論の外にある。デザインというのは所詮科学足り得ないがライフデザインまで深く根ざして重要な機能を持つのである。これは理性によって駆逐されなければならないものなのだろうか。。。

ファイヤアーベントは、”ガリレオでさえ、自ら告白しているように、実験と論証をもって議論に勝利したというより、策略とプロパガンダのために実験を用いた”という。彼曰く、ガリレオは望遠鏡のデータを解析する理論すら持っていなかったのである。

感性の世界を超えた、いつの時代にも共通する科学的方法というのがあって科学はそれによって実証されなければならないのであろうか、ファイヤアーベントはつぎのようにいう。

科学が固定した普遍的な規則に従って行われるべきであり、行うことができるという考え方は非現実的であり、有害であり、(かえって)科学に不利益をもたらす、なぜならば、科学の変化に影響する複雑な自然条件や歴史的な諸条件を無視するからであり、科学を適応しにくく、教条的なものにするからである。

もちろん、ファイヤアーベントの考え方、すなわち、個々の”科学者”が己の信念にしたがってそれぞれ主張していいんだ(つまり、なんでもありだ)という論理にまったく同調することは、私にはできない。むしろ、普遍的な方法を志向した方法の改良を常に挑戦し続けるのも科学の役目だと想っている。

しかしながら、こうした議論でなおも残り続けるのが、デザインとか感性といったことであることを逆に強調しよう。

科学でさえも、心地よいデザインという感覚が交じる性質があるのだ。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・ファイヤアーベントの「方法への挑戦」

・ベイズ理論について

------------------------------------------------

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

●見出しの画像

缶ピースの最近のデザイン。(画像はお借りしました)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?