苗字の日

明治3年9月19日、戸籍整理のため、太政官布告により、

一般人も苗字を持つことを許された日・・・

いったい、はじめて苗字を持つ人はどういうふうに苗字を決めたのだろうか。。、

名前というと、

Oh ロミオ、ロミオ あなたはどうしてロミオなの・・・

というシェイクスピアのセリフを思い出す。

JULIET:

O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo?

Deny thy father and refuse thy name;

Or, if thou wilt not, be but sworn my love,

And I'll no longer be a Capulet.

ROMEO [Aside.]:

Shall I hear more, or shall I speak at this?

JULIET:

'Tis but thy name that is my enemy.

Thou art thyself, though not a Montague.

What's Montague? It is nor hand, nor foot,

Nor arm, nor face. O, be some other name

Belonging to a man.

What's in a name? That which we call a rose

By any other word would smell as sweet.

引用の最後の

”名前ってなんなの?だって薔薇は別の名でも、甘い匂いをかぐわわせるのでしょ”というセリフが心に名前の疑念を抱かせる。

単なる記号に過ぎない。されど、記号はそれだけで独り歩きする。

〇〇家は立派だとか、そうじゃないとか・・・格式とか、風格とか、家の名に恥じぬようとか・・・なんかくだらないものだと感じてしまう。

どんな苗字であっても、どんな名前であっても

その人の人格になんら関係ないと思えるような判断能力を持ちたい。

そうかと思えば、名前がないなら消えてしまうものもある。

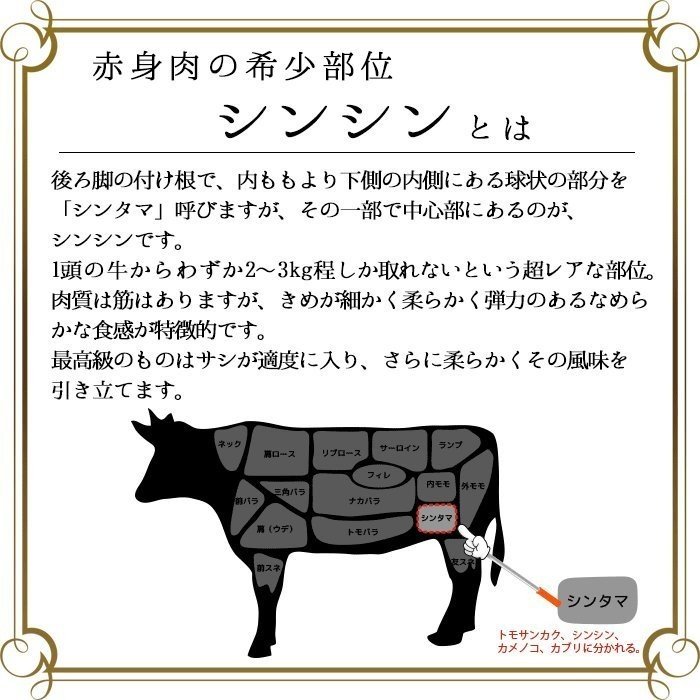

たとえば、マグロの部位のスナズリ、名前がないと埋没してしまう。

牛肉の部位、シンシンやイチボ、そしてシャトーブリアンも同様である。

赤身で片付けられてはもったいない。

上にみたように、どんな名前であってもいいといえばよい。

薔薇がブタクサという名前であってもよいわけだ。

ベルグソンがジョンだったら、メルロ・ポンティ、ハイデッガーやヤスパース、ニーチェやフーコーが別の名であったら、もしかしたら、その本を手にとっていないかもしれない。その名前と一緒に語られる雰囲気が、その名前が出るたびに出る表情が、印象が、その本質に関わる階(きざはし)や、きっかけを与えることは多いのではないだろうか。

もし私がメルロ・ポンティという名前であったら、少なくとも現象学を志ざしてはいけない。せいぜい、もうひとりのメルロ・ポンティとか呼ばれて終わるであろう。名前はどんな名前でもいいというのは、なんらかの漏れがあるのだ。

アメリケーヌソースというものがある。

このソースがなにかを知らないで、この名をみたら、スルーしてしまいそうだ。私がアメリカを嫌いだからである。

しかしこの言葉の語源はアメリカとは関係ない。

海老など甲殻類を使った料理といえば

ケイジャン料理を思いだすが、そっちの方が実は新しい。

香辛料も違う種類だし、ニンニクもそれほどふんだんではないので

明らかに別系統である。

アメリケーヌとは、おそらくブリュターニュの旧称アルモリックから来たのであろうとされる。

On emploie parfois le terme ≪ armoricaine ≫ mais celui-ci n'est en fait qu'une déformation d'≪ américaine ≫, sans doute parce que la Bretagne (Armorique) est un des grands producteurs de crustacés.

伝説では、このアメリケーヌソースを最初に作ったピエール・フライスがアメリカ(Etats-Unis)から帰ってピーターの家という料理店を開いたのが1853から1854年とされる。そして料理の最初の名前”ランドックのオマール海老アメリケーヌソース”がメニューに登場するのはコンスタン・ギヨーシェフのボンヌフォイという店である。

La légende attribue la création du homard à l’américaine à Pierre Fraysse, un cuisinier natif de Sète qui, de retour des États-Unis, ouvrit en 1854 un restaurant dénommé Chez Peter's. Or, en 1853 déjà, on trouvait pour la première fois un plat dont la dénomination exacte était

≪ le homard à la languedocienne servi avec sa sauce américaine ≫, imprimé sur la carte du restaurant Bonnefoy, avec pour chef Constant Guillot. Fraysse pourrait donc tout au plus avoir donné son nom au plat connu sous le nom de ≪ homard Bonnefoy ≫, et auparavant sous le nom de ≪ langouste niçoise ≫.

最初に作ったのはあくまで有り合わせで作った、ということにはなっている。アメリケーヌソースの作り方はアレクサンドル・デュマの料理大全にも出てくる。

今のレシピでは、海老の殻を潰しシノワにかけたものに、

オリーブ油とバターでトマト、ニンジン、玉ねぎ、エシャロットを炒めたものをあわせ、魚だし(fumet de poisson)で伸ばし

ローリエとコニャックそしてカイエンペッパーで香味づけをする。

最後に生クリームを加えてまろやかにするのだが、

時代とともにどんどん変わっていくのであろう。

我々はクレオールの味を知ってしまったから、殻もつぶして風味豊かにしたり、ニンニクもよりふんだんに加えたりと、より工夫が加わっている。

もはや、”有り合わせの味”は味わえない。

まぁそれでよいのだが。。。

デュマの時代は、オマールは殻つきのままである。

おそらくシノワ(漉し器)がなかったんであろうと思うのだが、

いったい濾すのに使う道具をシノワ(中国)というのはなぜか

Chinoisの歴史について今度は調べてみようと思う。

亜細亜ソースといわれても、ニョクマムなのかオイスターなのか醤油なのか

ベースがわからないのである。

有り合わせのソースに名前がついていないなら、

誰も真似ができないのである。あるいは逆に真似をしたいから名前をつけたのである。

フランス料理のシェフはソースも毎日新作する、すると頼りになり、残るのはシェフの名か、店の名前のみである。

そうしてみると、くだらないのは、名前の付け方や、名前そのものではなくて、家柄や格のみで中身がないことなのであろう。

------------------------------------------------

<来年の宿題>

・シノワ(調理器具)の名の由来

------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?