聖徳太子まち旅 難波津

聖徳太子まち旅の中でも最も要素が見えないのが上町台地あたり。なぜなら大阪の中心部であり、都心から近いため、まちの風景から古代を探し出すのがとても困難であるから。

小中学生の頃の地理では、大阪平野は習ったけど、上町台地は習わなかった。地元の中央区や天王寺区付近だったら習うのかもしれないけれど、少なくとも大阪の郊外では習わなかったな。大阪の天満橋から住吉大社にかけて丘陵地になっている上町台地には、古代から陸地になっており、人が住んでいたという記録があるエリアであることで知られているところ。

【まち旅】上町台地北端からスタート

川の駅はちけんやが集合場所。

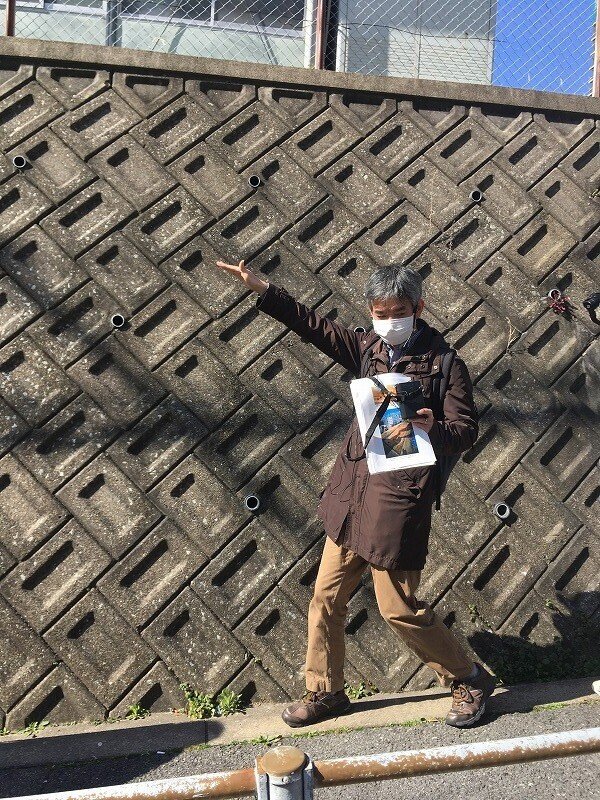

今回のガイドは大阪歴史博物館の村元学芸員をメインに大澤館長と松本学芸員のお三方。

上町台地の北の端、聖徳太子が生きていた頃はこの辺りは海で、かつては港があった。ちなみに、難波津の「津」は「港」のこと。

川を離れていく前に古代の陸地の境目を確認してから上町筋を南へと。

ドーンセンターの北壁に登場する石垣は、ドーンセンター建設に伴って行われた発掘調査で豊臣時代の大坂城の石垣の遺構が見つかり、それを復元したものである。ちなみに、ドーンセンターだけでなく、並びの追手門学院などの建設時の発掘調査でも石垣が出土したそう。

【まち旅】難波津かも??

上町筋の坂を上る。

大手前の交差点へ。ここの歩道橋を上る。

この道路もかつては川で、最近の学説によると、この辺りが難波津だと推察されており、大手前谷と名付けられている。

すぐそばにある大阪城の堀、おそらくわざわざ掘ったものではなく、もとからあった川を利用して堀にしたのでは?と考えられている。

これから向かう大阪歴史博物館とNHKの建物は、「船」の形をモチーフにしている。知らなかった!

【まち旅】大阪歴史博物館に立ち寄る

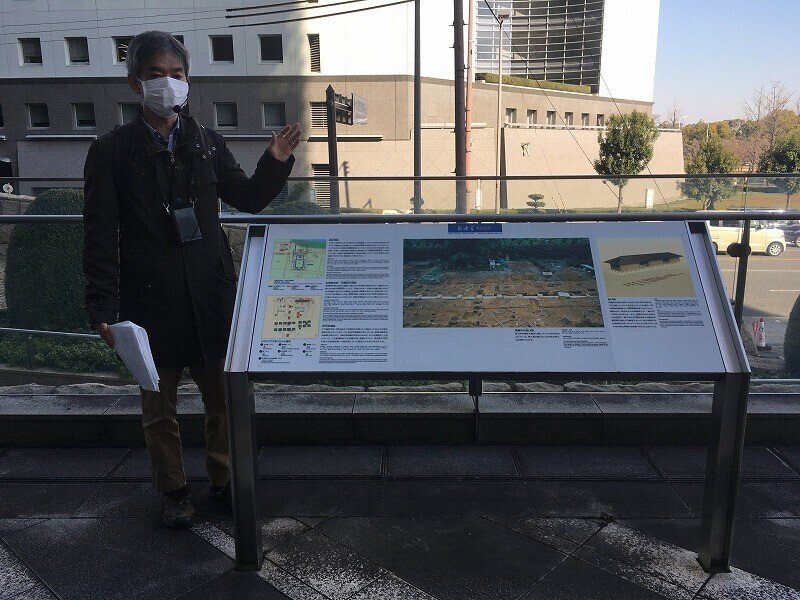

さて、大阪歴史博物館の敷地北側に到着。

足元に着目してみると、タイル、赤い丸が、規則正しく配置されている。これは、発掘された倉庫群の柱跡を示している。

歴博南側にも同じく発掘された倉庫群の柱跡が示されている。港があり、倉庫がある、ということはこの辺りは物流の拠点として考えられている。

ちなみに、歴博の10階には展望スポットあり。

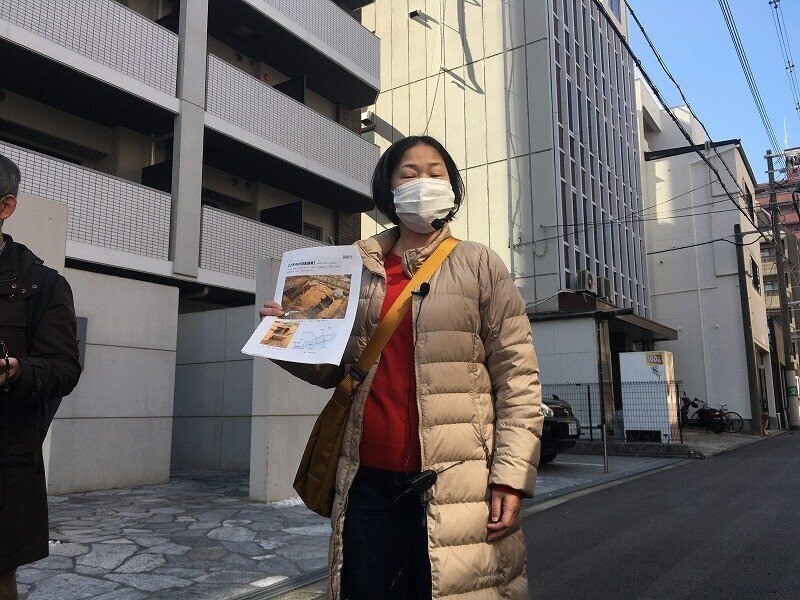

ここで大阪文化財研究所積山洋さんのスペシャルトーク。

難波津や難波宮のお話をしていただく。古墳時代のこの辺り一帯は原生林だった。首都(難波宮)を置くにあたり、広大な土地を切り拓いたことになる。ちなみに飛鳥時代が前期難波宮、奈良時代が後期難波宮。

【まち旅】難波宮跡公園

週末に賑わう都心のオアシス、難波宮跡公園。

ここのでっぱりは、遺跡を示している。なんて邪魔な!とか思ってたらあかんやつ。。。

大極殿やその付近は役所ような施設があったとされている。

大阪城の方を見ると中央大通りに重なって阪神高速が走っていり。高架の道路が法円坂の交差点の東西数百メートルだけは高架でなくなっているのは、大阪城の眺望だけでなく、遺跡を守るために一時的に高架にしていないそう。

難波宮跡公園南出口のすぐそばのマンションでも遺跡が発掘されており、気付きにくいでけれど、ちゃんと柱の跡が表現されている。

このへんは朝堂院という儀式のための建物があったところ。

【まち旅】古代の風景を想像できる?

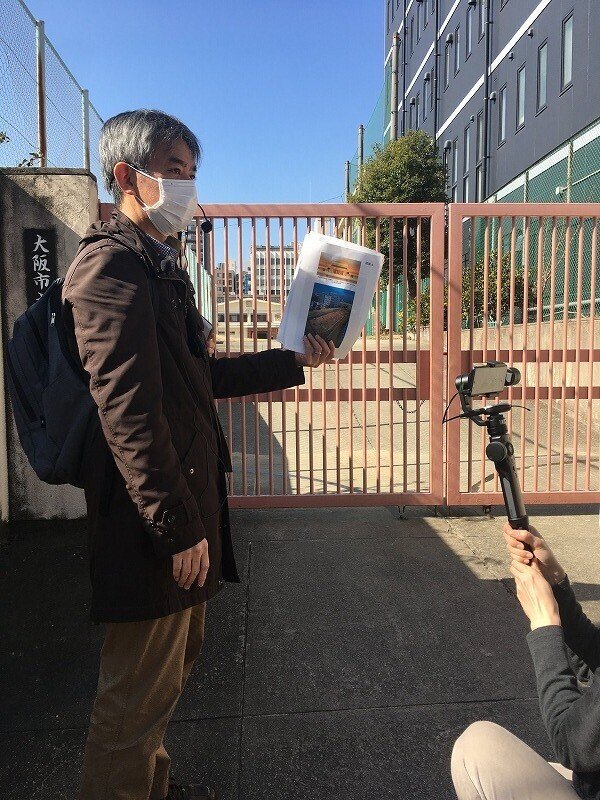

聴覚支援学校の敷地内では朱雀門の遺跡が発掘された。なので、このあたりから朱雀大路(難波大道)が延びていたと考えられている。

1つ南の通りとの高低差もあり、このあたりを上町谷と名付けられた(学術的に)。

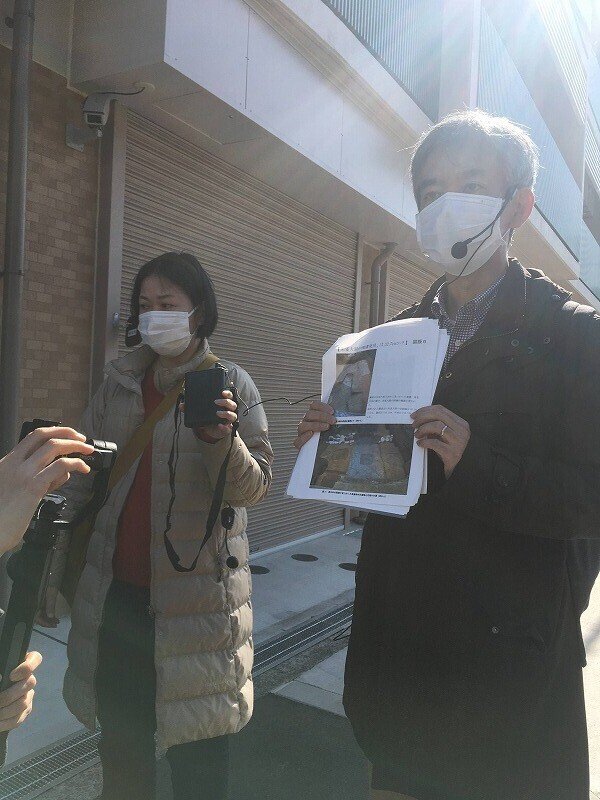

また、ここでは2010年に須恵器の穴窯が見つかった場所へと。

須恵器は重くて壊れやすいから、この辺りで使われていたと考えられている。

現在はマンションが建設されており、古代の風景を想像することはとっても難しい!1000年以上前にこの辺りが開発され、人が暮らしていた、聖徳太子もこの辺りをあるいたのかな?と思うとなんとなくロマンを感じるような。

【まち旅】難波宮の朱雀大路を歩く

驚くほどのアップダウン。

上町谷に続き、清水谷、味原谷と、谷が続く。ここまでも結構歩いてきたけれど、まだまだ歩く。。。

日本最初の国道と言われている道がこんなにもアップダウン続くとは?!

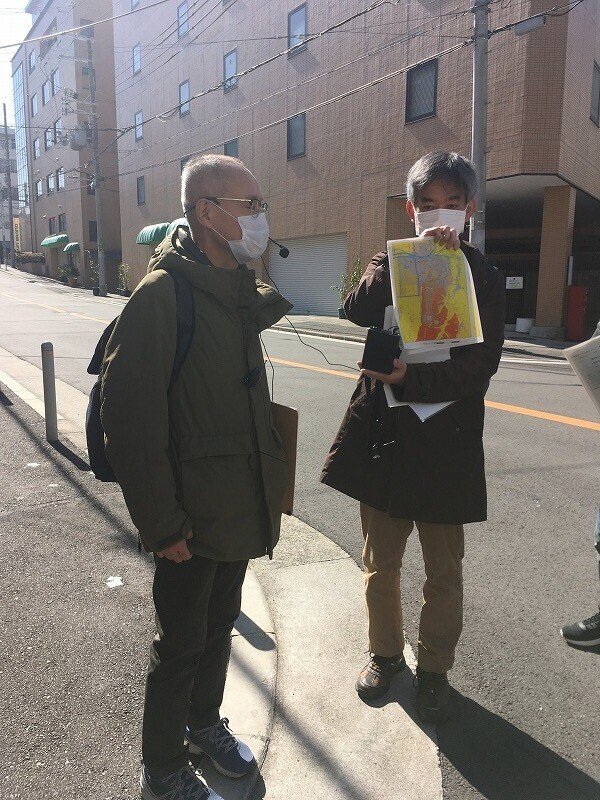

そして、ここが朱雀大路という証拠となる側溝や飛鳥時代の建物の溝のことも。

建物を建て替えるなどのタイミングでしか発掘できないからか、少しずつ難波宮の遺構が出てくるので、難波宮のことはすぐに全貌がわかるわけではない。気の長い話だ。

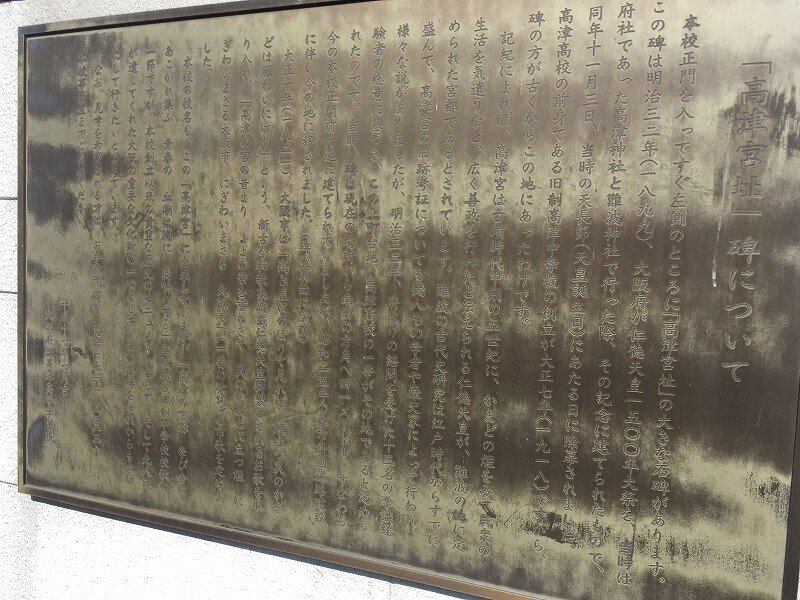

【まち旅】高津宮趾

最後の立ち寄り場所は高津高校の中にある「高津宮趾(たかつのみやあと)」の石碑。かつては、高津高校敷地外にあったのだが、道路拡幅に伴って、高津高校敷地の中に設置された。

当たり前だけど、普段は高校の敷地内に勝手に入ることができないので、今回は特別に許可を頂いた(ちゃんとお願いすれば入れる)。

難波高津宮は、仁徳天皇が置いた宮で難波宮の場所とも言われているけれど、水害などの関係もあり、難波宮より少し高台にあったのではないか、考えられているけれど、詳しい場所はわかっていない。

今、私たちが歩いている上町台地の地面のさらに奥深くに眠る地層に答えが隠されているんだなあと思うと、研究者の方は本当にすごいと思う。

サポートいただけると大変うれしいです! 空堀のお店に貢献するために使いたいです。