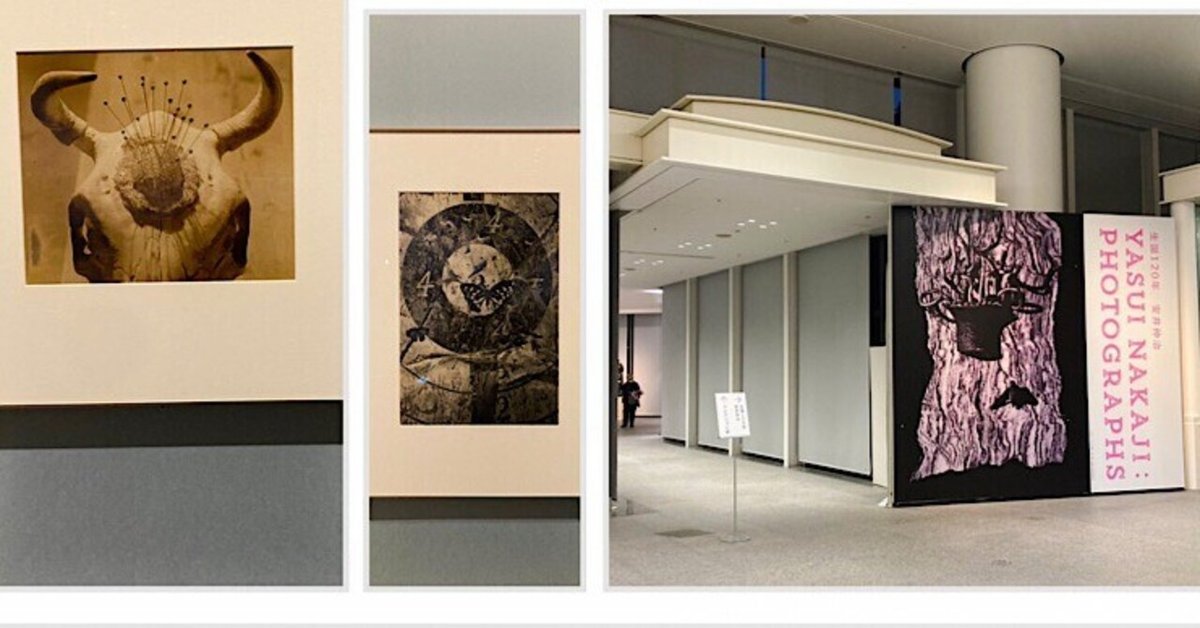

生誕120年 安井仲治展

森山大道や土門拳も評価した写真家・安井仲治

安井仲治展、よかったです。安井さんは戦前の関西の写真家。1942年、戦中に腎不全で38歳の若さで亡くなられた人。短い生涯の中でさまざまな写真を撮っています。もちろんシュルレアリスム風の作品も。

あの森山大道氏や故・土門拳氏からも、安井さんは評価されています。

安井 仲治やすい なかじ(1903-1942)

1903年 大阪市に安井洋紙店の長男として誕生、裕福な家庭に育つ

1922年 浪華写真倶楽部に入会(19歳)

写真展で数回入選を果たす。浪華写真倶楽部の代表格として活躍

1928年 「銀鈴社」結成(25歳)

1930年 「丹平写真倶楽部」参加(27歳)

1942年 腎不全のため、神戸の病院にて死去(38歳)

Wikipediaによれば、安井さんは「アマチュア写真家」とあります。裕福な家に生まれたアマチュア写真家といえば、2018年に京都で見たフランスの写真家・ジャック=アンリ・ラルティーグ(1894-1986)を思い出しました。

生活のために働く必要がなく、生涯「アマチュア写真家」を名乗ったラルティーグ氏。独特の美意識で、ブルジョワジーのおふざけ写真を撮り続けたラルティーグ氏には正直反感しか持てませんでした。(実際、芸術家は生前に芸術で成功した人は少なく、売れずに困窮し貧困のうちに亡くなった人と、半分趣味で創作していたブルジョワジーに分かれると思います)

安井さんはどうだったかというと、彼はどちらかというと労働者や韓国系移民、杉原千畝氏の「命のビザ」により日本に亡命してきたユダヤ人など「社会的な弱者」をモチーフにすることが多かったようです。

ロートレックやドガが娼婦や踊り子をモチーフに描いたように、安井さんは彼らの懸命に生きる姿に「美」を見出したのか、共感し「ジャーナリズムとして」写真を撮ったのか。その両方だったのではないか、と感じました。

アナログなレタッチとモンタージュ

今回展示された写真は、当時安井さん自身がプリントしたもの以外に、2004年の大規模展覧会や今回のこの展覧会のために新たにプリントされたものが混在。安井さんは労働者の艶やかな肌の質感を出すために、プロムオイルというオイルメディウムを塗布していたそうで、新たにプリントされたものには油絵の具が塗布されています。

現代のわたしたちが、写真にAdobe Photoshopでレタッチを施すように、当時はアナログなレタッチ法があったのだと感心。

安井さんは本当に多彩な写真を撮りました。またその一部を切り抜いたり回転させたりして組み合わせて焼き、さまざまな効果を狙ったモンタージュ作品を意欲的に制作しています。

1932年には「半静物」という概念を提唱し、撮影場所で静物を即興的に組み合わせてシュルリアリスムの手法に近い効果を狙っています。「半静物」ただ置くのではなく、動かしてみせることで、影も含めた効果を狙った写真はおもしろかったです。

約200点の作品は「まだ続くの?」と次の部屋の前で数回つぶやくほど見ごたえいっぱいでした。11/27(月)まで!

注)↓この画像は常設の2023年度第3期コレクション展の写真も混在。安井さんの写真はピンクで囲ったもののみ。

◎安井さんの写真(ピンク枠)

上段中央は愛知県知多半島の野間埼灯台。1921年に設置された愛知県最古の灯台で現在も現存。うまいことピサの斜塔っぽく撮ってますね!

右は戦争に突入する中で出征兵士を見送る女性を列車内から撮影した写真。

中央は二眼レフカメラと収めたまま撮影できる革のケース(欲しい!)。

左下二枚はシュルリアリスム風の写真(牛の骨、おもしろい!)。

2023年度第3期コレクション展

「正方形」をテーマにまとめられた展示など、とっても興味深かったです。同じ常設でも、このようにテーマでまとめられると、違った視点で見られて新しい発見がありますね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?