小手毬(雑文です)

今の住居に越してきた時、記念に小手鞠の苗を植えました。何となく雰囲気が合いそうな印象だったのと、植える場所がやや陽当たりが悪く、選択肢が限られている中、(クリスマスローズも考えたのですけど)ある程度の高さも欲しかったので、何となくの印象を採用しました。十年以上も前のことです。

結論から言いますと、小手毬と場所との環境適正は完璧だったようです。地植えなので大した世話は何もしていないのに、我が家の小手毬はおそろしい勢いで育ちました。

今では毎年剪定しないと二階ぐらいの高さまで伸びてしまっています。旦那が玄関脇の柱に上手く括り付けて、軒下にダランと垂れかかる感じになっていて、満開の時期はなかなか華やかで良い感じです。

小手毬のアーチをくぐって家に入ることになるので、家族皆んなが、頭に花弁を付けて家に入ってくるのが、ちょっとした我が家の風物詩になっています。

我が家の小手毬は、越してきたばかりの頃は毎年4/20前後に咲き始め、ゴールデンウィーク終盤頃に満開になっていました。

それが、数年前から4/15ぐらいに咲き始めるようになり、四月末、ゴールデンウィークが始まる頃に満開になるように前倒しされてきました。

そして、なんと今年は過去最速、4/10に咲き始めました。(写真は4/12に撮影しました)

このままだと、ゴールデンウィーク前に満開になるのでしょうか……でもまぁ、急に雨で気温が下がったので、予想よりも少し遅れそうな気はしますが。

関連があるのかどうか分かりませんが、小手鞠から半年遅れて我が家へやってきたのが、青メダカ達です。小手毬の根元近くで、鉢で飼育しています。

最初は、ずっとメダカを飼いたがってきた旦那に、私がプレゼントしたのが飼育の始まりです。鉢と底石、ホテイアオイ、そして青メダカが五匹のセットでした。すると、どんどん卵を産み、増えるわ増えるわで、一時期は100匹を軽く超えていたのです。

いつしか鉢も四つに増え、世話も(と言っても大したことはしていませんが)大変になってきたのですが、幸い欲しいという方が何人か近くにいらっしゃいまして、色んな方に配っているうちに、現在は元の一鉢に戻りました。

今は、その鉢に何匹いるのか分かりません。多分、20〜30匹ぐらいかな。この数年は、卵を産んでも取り分けることはせず、自然に任せ、勝手に増えたり減ったりしながら、毎年冬になる頃にはそれぐらいに落ち着くのです。

餌やりと水換えぐらいで特に世話らしい世話もしていないのですが、とても癒されています。

強いて言えば、近親交配が続くのを恐れ、旦那が毎年二匹購入してきて投入しています。それが良いのかどうか分かりませんが、十年以上もの間、世代交代を繰り返しつつ、一度も絶えることはなく、ずっと元気に小手毬の陰で元気に泳いでくれています。

そのメダカ達ですが、毎年小手毬が咲き始める頃に卵を産み始めます。ネットで調べたところ、水温が20℃を超えると産卵するそうです。そして、積算温度が250度(20℃なら12〜13日、25度なら10日)に達すると、孵化するそうです。

我が家のメダカの場合、例年は五月に入った頃に赤ちゃんが孵り始めます。もっとも、今は前述の通り、特に卵や稚魚を取り分けていない為、大きく育つ子はほんの数匹ですが。

それでも、メスは十月ぐらいまで、ずっと卵を産み続けるのです。

それが、今年はもうお腹に卵を付けて泳いでいる子がいるのです。やはり、季節が十日ほど早くなったのでしょうか?

そう言えば、インスタのお友達にはご存知の方も多いのですが、実はもう何年も前から通い詰めている果樹園があります。将来、兼業農家になる夢がありまして、時々お手伝いに出向いては、果樹園経営のノウハウを学ばせていただいております。

去年の秋、愛宕という大きな梨の収穫のお手伝いに行った時、農家さんに聞いた話があります。愛宕は、二十年前と比べて、開花の時期が二週間も早くなったのだそうです。

そのまま全ての作業が二週間ズレたのでしたら、何も問題はないのですが、収穫期は、約一週間ぐらいしか前倒しになっていないとのことです。ということは、花が咲いてから実がなるまでの期間は、一週間ぐらいも長くなっているのです。

これって、何気に怖いんだよな……と農家さんは仰っていました。どういうことなのか尋ねてみますと、生産農家さんにとって、果樹の栽培で一番大変なのは、開花から収穫前までなのです。

余談ですが、実は、果樹園の農家さんにとって、農作業の一年のルーティンの中で収穫は一番楽なんです。いや、体力的には大変かもしれません。運搬や箱詰め、選果、発送、経理……など、農作業以外の部分では大変でしょう。でも、良くも悪くも、農作業としては捥ぎるだけですからね。ただただ結果を受け入れるだけの作業が収穫でして、今更味も形も大きさも量も変えられないのです。

だからこそ、それまでが大切なのです。なので、開花してから収穫までの期間が長いと、それだけリスクが増えるとのことです。

そう言われてみると、確かに台風や虫害や鳥害、病気、霜、日照不足、水の管理……など、果実が出来るまでは常に自然との闘いなのです。蓄積されたセオリーやノウハウももちろん大切ですが、臨機応変の対応の連続で、理論よりも経験と勘が何よりの武器なのです。その闘いの期間が一週間も伸びるのは、農家さんにとってはなかなか厳しいことなのでしょう。

また、二週間早く咲くのに収穫は一週間早いだけ、というのは、昔と比べると、一週間分どこかで生育不良の時期があるのです。おそらく、急に寒くなる期間があるのでしょうけど、それこそ色んなリスクとの闘いになるでしょう。人間と同じなのです。

話に脈略がなくなってきましたが、書きたかったことは、季節が前倒しになってきたということです。まぁ、今更ですかね。季節変動が取り沙汰されるようになって、もう何年も経ちますからね。

2008年に新語・流行語大賞のトップ10入りした「ゲリラ豪雨」なんて言葉も、いつしか局地的な大雨としてすっかり馴染んでしまい、その原因となる積乱雲が繋がって出来る「線状降水帯」なんて言葉も当たり前に使われるようになりました。

大雨特別警報が特別でなくなり、「過去に例のない規模の大雨」を何度か繰り返し、警戒レベル4も頻発されるようになりました。

この「ゲリラ豪雨」ってスコールとは違うの? と思い、調べたことがあります。すると、意外なことが分かりました。

そもそもスコールとは、1972年に発売され、今尚高い人気を誇るヨーグルト風味の炭酸飲料のことで、突発的な「大雨」のことではないそうです。

あ、すみません、間違いました。でも、本当に「大雨」のことではないのです。実は、世界気象機関により定められていまして、「一定レベル以上の暴風」が「1分以上続くこと」なのだそうです。

主に熱帯地方で発生する気象現象で、結果的に高い確率で大雨や雷を伴うことにはなりますが、あくまでスコールとは「暴風」のことであり、「大雨」のことではないのです。

ということで、ゲリラ豪雨とスコールは全くの別物ですが……でも、日本の気候は温帯から亜熱帯へと変わりつつあるのかな、なんて想像しています。

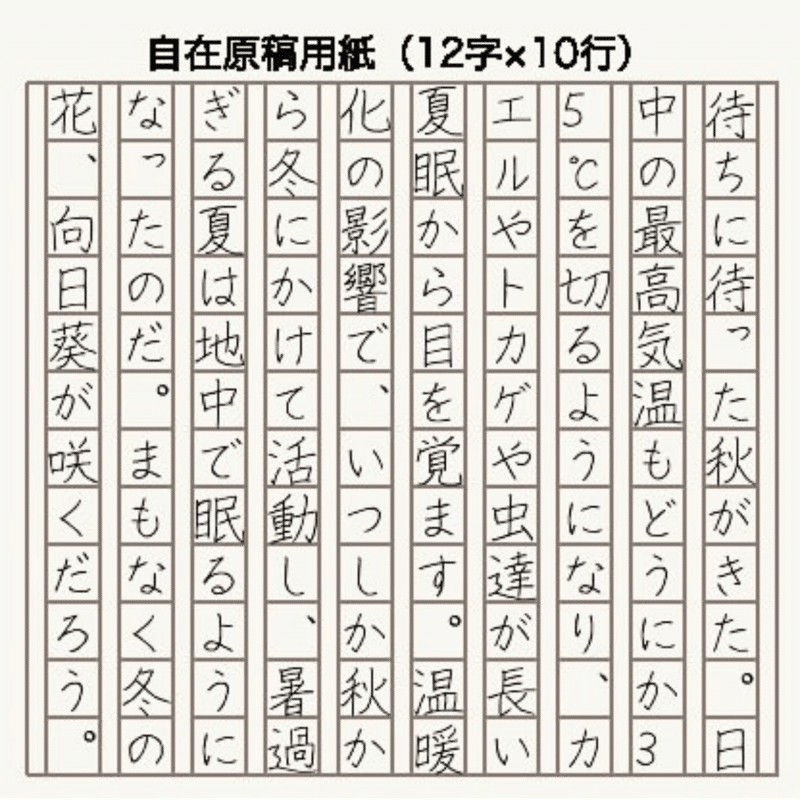

取り止めのない話になりましたけど、最後に、このまま温暖化が進行すれば……というテーマで書きました、120字の超短編(過去作です)を一つ貼っておきます。

画像は、自在原稿用紙のジェネレータを使用しました。

手書き風のフォントを使用。

※本日は、『54字の物語』はお休みです。