四半世紀を振り返る:介護保険事業計画への想い

「2025年団塊の世代が全て75歳を迎える。日本はすごい時代を迎える」

そのときに備えるためにと介護保険法が成立し2000年4月1日に施行された

その前年各市町村で初めての介護保険事業計画が策定され、保険料が決定し年金からの天引きも半年後から始まった。以降3年ごとに見直されている。

そして今年2020年。

いよいよ2025年を迎える前、最後の事業計画を立案することになった。

気がつけば20年が経った。最初の計画を立てた時私は31歳。母は、まさに団塊の世代。自分が実際に介護に向かい合う時代のための地域を作るんだと決意した私がいたことを思いだした。あの頃何かをイメージできていたわけではないが、厳しいけれど悪くはない日常をおくれている気もする。精一杯向かいあった20年+α。振り返ってみたいと思う。

1.介護保険以前の介護と私の仕事

介護という用語もまだ定着していない平成3年私は保健師になった。その頃の介護はほとんど嫁や娘が行っていて、家に寝かせきりの高齢者がいた。多くは家事と農業と脳卒中や老衰で寝たきりになった高齢者の介護を主婦である女性が担っていたため、動かずに寝てくれていた方がお世話がしやすかったのだ。ただ今のように介護ベットもなくお尻には大きな「床ずれ」があった。中には骨まで見えるようなものも多かった。それでも介護者の方々はできる範囲で一生懸命お世話をされていた。本当に食べたか飲んだかわからないような毎日を過ごされていた。

その頃のヘルパーさんは今のようにオムツを変えたりお風呂に入れたりではなく、多くは独居の高齢者の炊事、洗濯、掃除、買物がお仕事でだった。訪問看護もなく、家庭の主婦が介護を一手に引き受けていたのである。入浴なんてとてもできず体を拭くのが精一杯。

私はそこへ訪問に行き床ずれの手当てを紹介するが、それだけで済むわけもなく、なんとか介護者も本人にもできるだけ楽になるようにと安いエアマットを探して紹介をしていた。でもそんなことでどうにかなるわけでもなく、私と先輩は寝たままでお風呂に入れられる折り畳みの浴槽を買い訪問指導での入浴介助を始めた。すると、依頼が次から次へと入り2人で回れる範囲をすぐに超えた。看護師さんを雇用し4人体制でシフトを組み回った。

そのうち床ずれの処置にも良い貼るタイプの保護治療剤ができた。

障害者福祉手帳を取得すればベットもエアマットも購入できるようになった。

同じ頃ゴールドプランという国の老人福祉の方向性が出され、老人福祉が県の事務から市町村事務に移行された。

市町村も財政的に負担することになり、寝たきりゼロ作戦と言われて予防事業も盛んに行われ、ヘルパーさんの業務も身体介護と言われるオムツ交換、入浴介助なども追加されたり早朝夜間の介助が導入されたりした。

当時勤務していた町は人口約5000人高齢化率は25%を超えていた。独居高齢者も増えてきていた。認知症の介護をする方も増えてきていた。何かしらの対策が必要だと思った。

実は私が初めて行政の計画に携わったのは、平成5年に策定された「老人保健福祉計画」だった。このときにヘルパーさんの確保が今後この町で暮らし続けるための重要だと一生懸命話し、推計値を頭をグリグリしながら計算したのを覚えている。策定委員を選ぶ作業から携わらせてもらい、自分で作った資料の説明も委員の方々とのディスカッションもやらせてもらえた。その結果、5年間で10人ヘルパー増員することを計画書の最重要項目として記載してもらえた

この計画と、国の補助制度の創設もあり思いの外早く、ヘルパーさんは2年で3人から10人に増えた。体制が整っていく様子を見ながら、人らしく、介護者も介護をされる人も生きてほしいと切に願った。

当時3年目の私にとっても現状分析、制度案の作成、対話、明文化のプロセスを踏ませてもらえた大きな経験だった。

2.公助から共助への痛みとジェンダー(1期:1999年度策定)

平成9年介護保険法が成立し、平成10年に施行され平成12年4月より老人福祉から介護保険制度に2年かけて移行することになった。

それまでの老人福祉では応能負担といって、制度を利用する時は収入に合わせた負担になっていた。主要産業が第1次産業であるわが町の高齢者は、ほとんどの方が国民年金であった。年額平均60万。だから制度を利用するとき、老人福祉制度ではほとんど利用者負担はなかった。公助により行われていたのである。

しかし介護保険は共助である保険制度になった。応益負担の導入である。全ての人々が利用サービスの1割を負担する。しかも保険料が発生する。これまで利用していた方は2重負担が発生することになる。

そしてまた要介護認定という過程も導入された。介護の手間を調査したものと主治医の意見書で審査し決定した段階により使えるサービスの量を決めるというやり方である。どんなところに住んでいるかの環境素因は入らない。買い物が不便だからヘルパーさんを頼むということはできない。目が見えなくても自立していれば食事の準備を頼むことはできない。

そんな公助で抱えていたことを、これからの高齢化の世の中にむけてみんなで負担をしていく形に変えよう!ということだったのである。

このために作られたのが第1期の介護保険事業計画。

介護保険事業計画は多分行政の中で唯一財政と施策の両方を考えていくものである。しかも第1期は前回が存在しない。基礎資料はほぼ手探り。ただこの計画は、介護保険の財政と住民さんの懐に直結することになる。胃が痛くなる作業。

制度説明と現状分析。必死で行いながら国からだされたワークシートを埋め、保険料を算出した。全部で25箇所地域を巡り説明をした。施設を1床増やすと保険料はいくら上がるとかかなり具体的に話した。人口の話もした。やがて人口減少がきたとき、保険料はどうなるのか考えた上で今の安心をどのように得ていくか高齢者が増える時期はやがて終わると人口ピラミッドを眺めながら話した。

策定委員会は毎回時間延長した。議会の全員協議会でも初めて説明した。

31歳の私なりの必死な分析。痛みの分かち合いのための対話だったと思う。策定委員会の委員長が座を振るのが普通だが、この時は私が毎回ふらせてもらった。ファシリテーションなんて手法も知らないペーペーが熱意だけでがんばった。今考えるとこの時の自分を抱きしめてあげたくなる。

今までサービスを使っていた人が介護保険を利用できない非該当になった場合どうするか。要因分析をして障害者の制度の利用や支え合いの形でフォローアップできなかも委員会で吟味した。

ただ介護保険によって主婦だけでされていた介護が社会で支える世界を作れることも、これから働く世代が少なくなる内之浦では大事なことだとみんなで共有もできた。介護とジェンダーの問題も考えるきっかけになっていった。

こうやって介護保険事業計画は策定され月額2500円という基準保険料額が決定した。

3.市町村合併(第2期:2002年度策定)

3年に1回見直される介護保険事業計画。この介護保険の議論とともに出てきたのが市町村合併だった。介護保険事業の安定運営のためには広域事務組合、広域連合で行った方が財政運営、審査会運営がしやすい設計になっていた。ほとんどが事業全体を単独市町村ではできず一部事務組合を組んだり広域連合を組んだ。

事実上広域化の体験をほとんどの市町村が踏んだところで、市町村合併の議論が本格化したのが第2期だった。

小さな町村で顔の見える関係で運営した方が効果的だった予防活動や支え合い活動。でも広域化して人が多い方が財政負担は小さくなる。

分かってはいるけれど揺れた事業計画

施設の待機者が増えたこともあり、施設の増床が議論された。

認知症のグループホームの建設も求められてきた

市町村合併することで、いましておかなければ、もし合併したら思うような体制ができるかどうかわからない。住民感情としては安心を作っておきたい気持ちが強かった。

何回も介護保険料の試算をした。20床の増床と18床のグループホーム、月額500円の増額で決定した。不安の中で施設志向を選択したの結果だった

4.地域包括支援センター発足(第3期:2005年策定)

市町村合併になった2005年(平成17年)は介護保険事業計画の策定の年だった。しかも法律にも決められている5年に1回の大改正の年。

地域支援事業という予防事業や相談窓口を一元化した地域包括支援センターの創設と要支援認定を2段階にわけ予防給付を見直す改革が行われた。地域密着型サービスという考え方も出されて認知症のグループホームなどは市町村にある施設しか利用できないことになった。

市町村合併とこの改正が一緒に来た市町村も多かった。うちもそうだった。めっちゃ辛かった。

半ば市町村合併は仕方なく行ったというのが現場の本音で、町が一つになっていないのに、地域に密着したサービスのあり方を地域包括支援センターに求められてきたのである。

平成17年7月に合併して職員も知らない人の方が多く、地域の事業所とのネットワークもまだまだ希薄な中の事業計画。データもうまく揃わない。こんなときなのに、コンサル予算も組まれていない。

無い物づくし…よく言えば手さぐり手づくりの計画だった。

要支援に関わるケアプランの単価が下がり、一斉に町外の居宅支援事業所(ケアプランを作成する事業所)が受け持ちの方を地域包括支援センターに渡す方針を決めたのが印象的だった。

実は介護保険が始まった際も、それまで医療で実施されていたデイケア(通所リハビリ)が収益が小さくなったことで町外の医療機関が一斉に手を引いた経験があったので予測はしていた。慈善事業ではないから仕方がない。

ただ地域包括支援センターを運営するためのスタッフが揃わない中で、一人専従の職員になり、準備を始めなければならなかったことが苦しすぎて、その上事業計画の担当にもなりどんな事業計画の話し合いをしたか実は記憶がない。

唯一ここからリスタートだと自治会別の人口状況を把握し始めた。事業計画は制度が続く限り3年に1度続いていくからこそ、地域分析の一歩を刻みたかったのかもしれない。

基準保険料額は月4000円となった

5.住宅型有料老人ホームの増加(第4期:2008年策定)

私も40歳をこえて介護保険料を納める歳になった。

第3期の計画は1年ごとに変更を繰り返し、2007年町内を三区分しサブセンター&在宅介護支援センターと役場内に地域包括支援センター本所を置くという現在の地域包括支援センターの基盤ができた。

どの市町村も地域包括支援センターの体制が整いはじめた。それと同時に第4期では、国交省の住宅政策に乗って住宅型有料老人ホームが立ち始めた

我が町でも心身の状況から医療や介護が必要となったなっとき、立地的に来てもらえない、いくことができない、誰も近くにいない…そんな状況が地域の中に散在しはじめたことも拍車をかけた。住み替えの場所になっていった。

医療法人や社会福祉法人でなくても介護事業に取り組みたい志ある方々の事業手法となり、在宅サービスと併設して建設する起業型の福祉施設も増えた。。

介護保険事業計画上は住宅型有料老人ホームは管理外になり、保険料の見込みに併設の在宅サービス量が影響するかどうかを吟味するのみで、その頃は指定権限もなかった。

ただ相談に来られた方には人口状況については毎回話していた。高齢者人口はまもなくピークを迎えること。それと同時に現役世代の激減が始まりスタッフの確保が将来難しくなっていくこと。事業の見通しとしてはチャレンジングであること。

しかしチャレンジャーの方々の意志は堅かった。

そのような背景もあり有料老人ホーム併設の在宅サービスが伸びていった。

地域のなかでは少しずつ介護予防という考え方やお茶のみなどのつながりの大事さを啓発する活動が浸透し始めた。ソーシャルキャピタルという概念も盛んに言われ始めた。

肝付町という単位で町を見る雰囲気も地域や庁舎内でも馴染んできた

私的には地域との距離が近づた感、手応えを感じはじめた時期だった

基準保険料額は4200円となった

6.施設整備と地域づくり(第5期:2011年度策定)

東日本大震災の年。支援活動をしながらの策定となった。

認知症の対策が議論の中心になった。認知症を隠し家族介護のみで対応しているうちに、徘徊により行方不明になり死亡発見に至るケースが相次いだ。

早期の介入のために啓発活動を進めることと同時に、独居者も増え地域介護力も低下していることが議論になった。認知症のグループホームを作りたいと要望も多く寄せられた。ただこれも保険料との兼ね合いでかなり議論を重ねた。

保険料が月額5千円の大台を超えるからである。2ヶ月に1回の年金から1万円が天引きされる。これは高齢者の生活の上でかなり大きな負担である

そして生産年齢人口(15-64歳)の減少傾向に拍車がかかり始めていた。そのうちに働く人にも困る。

また高齢者人口のピークも近づいてきていた。保険料を納める人が減るサービス利用者も少なくなっていく日が近づいてくる。

そんな中で施設整備をするのか…大激論になった。

最終、住民代表者の方々から働く世代が減っていてしかも60代も現役になりつつあることで町の『介護力が低下している』ならば痛みを背負わなくては致し方ないのではないか…

認知症のグループホームを一気に5ユニット45床増やすことになった

広い町の中で隣が遠くなる現実の中で、痛みとともに住み続けるための対策を強化しようという計画になった。

もちろん支えあいのあり方、介護予防活動にも力を入れて活動していたし、この前の年から地域コーディネーターという地域の支えあい活動をサポートする役割の職種をモデル事業を活用し設置した。

光ファイバーの整備を活用し僻地地区にTV電話も設置した。

ただそれにも増して施設整備の給付額の上昇は大きく、基準保険料額は月額5千円の大台を超えた

7.高齢者人口がピークに(第6期:2014年度策定)

我が町の高齢者人口が増えていた時期はここまでだった。

ここからさきは、高齢者さえ減る時代に突入した。

法的な動きとしては、我が町でモデル事業でやってきた認知症対策、生活支援(支えあい活動の推進)、在宅医療介護連携対策、地域ケア会議が法制化され、次の計画時期には全市町村がやれるようにと準備期間としての計画の策定を求められた。

またサービス体系としては、認知症の方々が増加し、ケアだけでなく病気の管理も含めた支援が必要ということで、看護小規模多機能と言われるサービスも作られた。

他にも24時間巡回型サービス等在宅で一人暮らしで介護が必要になっても暮らせる形が模索された。

ただうちの町は何せ広く、僻地もおおい。移動時間がネックになり訪問型サービスは運営が難しい…

認知症のサービス体制の強化として、最後の整備になるのではないかということで新設の看護小規模多機能事業所と小規模多機能サービスを地区をわけて2施設整備することになった

また僻地地区を多く抱えているが、僻地だからこそ支えあいで生きてこられた方が多いという強みを生かしていく方向性も打ち出した。

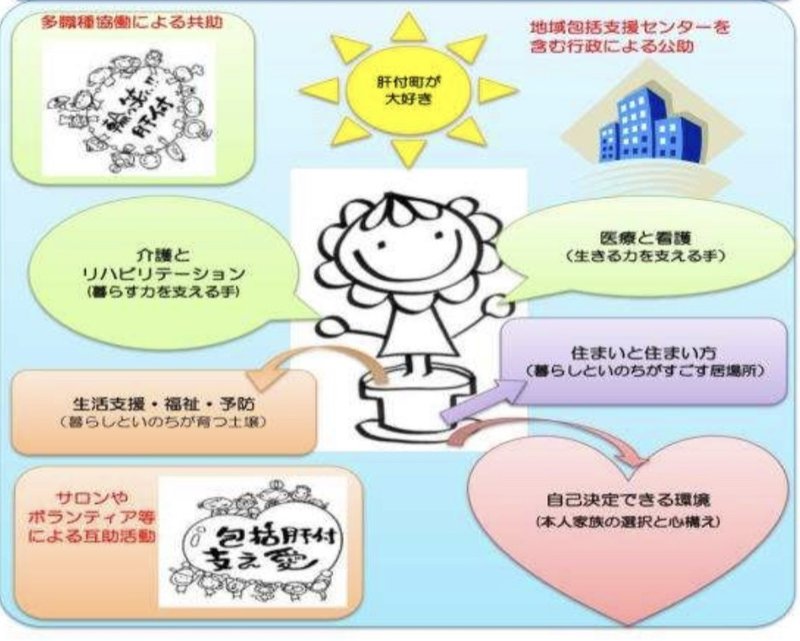

この時に初めて町独自の植木鉢図を作った。

ちなみに厚労省のホームページにのっているのはこれです↓

我が町の植木鉢図はこれ↓

植木鉢のお皿は本人家族の意思決定や自助。植木鉢はおうち。土は介護予防や生活支援など支え愛の互助。葉っぱは暮らすチカラを支える介護やリハビリテーションと生きるチカラを支える医療や看護。多職種協働で輪になって背負う「輪っ笑い(わっしょい)」の共助

そして行政(公助)は空気。薄くても濃くても息苦しい。いい空気、雰囲気を作る

そしてそれを照らす太陽は「肝付町が大好き」という愛着。愛着がエネルギーになってここに暮らしていくという住民さんたちの姿を象徴する図。

今後の我が町の方向性を示したかった。

保健師の配置を増やして頂き介護予防のための自主運営型の教室をはじめたり、認知症と在宅医療介護の相談支援の体制強化を行った。支えあい活動支援も新しい制度を利用して担当者を増やしていった。ころばん体操、暮らしの保健室ができた。サロンやボランティアグループも増えた。

保険料は6300円になった

そんな中でモデル事業から引き続き地域支援を行っていた地域コーディネーターが、ある小学校区の地域の方々と対話の場をつくり、地域の方々がやりたいことから新たな支えあいの形を作るチャレンジをはじめた。

1年半を費やし、地域の方々が地域の産物や資源を利用しながら作るおすそ分けのおかず弁当の配食サービスと、子育て支援を行う地域クラブがスタートした。

この経験が第7期を大きく動かすことになった

8.地域ごとのあり方を探る(第7期:2017年度策定)

第7期の中ではこれまでのサービスを維持していく方向性ではあったが、高齢者人口が減少していくこと、単価構成が変わったことで保険料は200円アップして6500円になった。

サービスの単価が変わればサービス量は変わらなくても保険料は高くなる。

みんなで支えている保険制度だから、割り算する人が減れば一人一人の負担は高くなる。

これからは、このことを計画の度に実感することになるだろうと思った

介護保険料は多くは保険料から天引きされる。

天引きされる額が高くなれば、生活費は減っていく。これは制度が変わらない限り続く。

年金だけで生きていくことは難しくなる。

だからこそ、元気でいること、そして支えあいや生きがいづくり、稼ぐことの支援がとても大事になってくる。

ただこの分野、モチベーションの支援であり、対話が大事。サポート力の強化が、第7期の取り組みから示唆されていた。

そこで、日常生活圏域を小学校区に分けて、地域担当と拠点を作る計画に転換した。

経済的に厳しくなることが予測される高齢期の状況は、現在よりも未来の方がさらに厳しい。

20年後、40年後は日本全体が直面しているであろう問題だ。

だからこそ、地域の意思決定に添いながら、地域の強み弱みを繋ぎ合わせ町を作っていく必要性がある。

そのために小さな単位で対策を打っていくことを選択した。

実際に第7期実行している中で、小さな活動があちこちで生まれている。

地域ネット輪ーク会議という対話の場もできた。

地域の支えあい活動に関わる方は800人を超えている。

地域いきもの。色んなことが起こり、行きつ戻りつだけれど、みんなで考え行動するという空気が生まれてきている。

そしてまた、第7期で日常生活圏域を分けたことで、現在第8期策定中だが、データ自体を地域毎に取れる状況も生まれ、町がよりよく見えてきた。

苦しい道ではあるけれど、なんとか歩いていけそうな気がする。

9.愛着は無限のエネルギーをくれる

気がつけばこんなに長い間地域と向き合ってきていた。なぜ私自身続けてこれたのだろうとふと考えた。

ざまざまな出来事の中で出会いがあり、みおくりがあり、泣き笑いの時間をともにしてきたなかで大切に思う人やイベントや風景が増えた。

最初は幼いころ育った土地だというきっかけだったのに、その出会いから愛着がドンドン湧いてくる

これが私のエネルギー⁉︎

地域への愛着は、そこに生きる人々に無限のエネルギーを注いでくれるのかもしれない!

そんな想いから3年かけて支え愛拠点「結いの家」のロゴマークをデザイナーさんとファシリテーターの方々にお願いして地域の方々とワークショップで作成した

地域への愛着を分かちあえるランドマークをデザインされたロゴがそれぞれに出来つつある(まだ原案です)

6つの地域がつながって一つの町になる。町はとてもカラフル(^^)

このワークショップを通してまた地域への想いが強くなった。

このロゴは第8期の表紙を飾りたいと要望している。

なぜなら介護保険事業計画はちょっと先の未来への指針づくり。戻ってくるベースキャンプがあるから、前に進む勇気が生まれる。

ランドマークを見ながら3年間みんなで頑張りたいから。

単に担当者の思いだけでなく、地域の想いをどうこめていくか…決して楽ではない未来をみんなで生きていくために第8期も大事に対話を続けて来年3月完成させたい。

なんだかワクワク(^^)

こうやって未来に続く螺旋階段を、もうしばらく登っていこうかと、振り返りながら改めて思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?