常武鉄道#2.5 歴史考証との付き合い方について

歴史考証とモチベーション

私が架空鉄道を制作する際、歴史考証をどこまでやるかという問題にしばしば突き当たる。なぜなら、理論上は「歴史設定について今後一切の変更を加えない」という状態に到達しない限り、その他の制作に着手することが出来ないからである。逆に歴史設定の変更可能性がある状態でその他の制作(例えばルートの設定、車両のデザイン、ダイヤの作成など)に着手すると、歴史設定に変更があった場合に他の制作物と整合性が取れなくなってしまい、せっかく作ったものを泣く泣くボツにするということになりかねない。このような事情があるため、架空鉄道を考える際は歴史考証でなるべく多くの確定事項を決定してから他の制作に着手するというのが効率的な流れになってくる。

しかし、この手法には大きな問題がある。それは「歴史考証が終わらない限り他の制作が出来ない」という構造上、歴史考証が終わる前に作者が萎えてしまうという問題である。言うまでもないが、架空鉄道というのは歴史考証のみを楽しむ趣味ではない。人によって一番力を入れたい、楽しみたい部分は異なっており、メインディッシュのような分野がそれぞれ存在している。私の場合、車両のデザインや企業ロゴ、サインシステムなどを考えることがメインディッシュの一つであるが、歴史考証に傾倒するといつまでもメインディッシュに辿り着くことが出来ない。従って、効率を重視し歴史考証→その他の制作という手法を採用した場合、制作物のボツや作り直しの発生を防ぐことが出来る一方、永遠にメインディッシュに辿り着かないまま歴史の論理パズルから抜け出せなくなり、作者が萎えてしまうという危険性がある。

つまり、効率的な制作のためには歴史を先に確定しておくことが望ましいが、楽しく架空鉄道を作るという観点で見ると、歴史について深く考える前にメインディッシュへ手を付けてしまう方が望ましいということになる。

このように効率性と娯楽性は相反しているため、持続可能な制作活動を目指す場合、両者のバランスを考えなければならないことが非常に悩ましいのである。

常武鉄道の場合

この問題に対し、常武鉄道はどのように向き合っているかというと、歴史考証とその他の制作を反復横跳びのように交互にやっているのが現状である。この手法は以前架空鉄道の制作にあたり歴史考証を優先しすぎた結果、創作が破綻してしまったという教訓を踏えて考えたもので、基本的には歴史が曖昧な状態でも作りたいものはどんどん作る、そして歴史設定との整合性が合わなくなった場合は歴史の方を制作物やコンセプトに沿わせて構成するというスタンスを採っている。

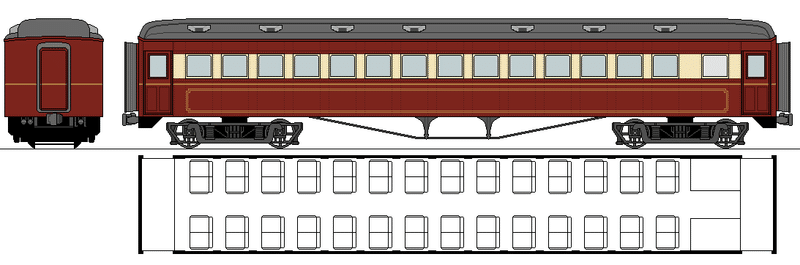

実際、常武鉄道で最初に作った成果物は1928年に登場した客車である。この客車を作った時点では、走行ルートも形式も登場経緯も何も決まっていない状態であった。しかし、常武鉄道はイギリス風の客車急行が活躍する鉄道にしたいというイメージだけはあったので、それに従って仕上げてしまった。

車両を描くと制作に必要なことを調べる過程で情報が集まり、また色々とイメージが沸きあがってくるので、それらがモチベーションに繋がり好循環が生まれる。このスタンスを採り入れてみた結果わかったことは、論理を採り入れながら創作を行う場合、その論理に対抗できる強固なイメージが必要だということである。イメージが論理に負けてしまうと、モチベーションが減退し精神が萎えてしまう。以前私が経験した創作の破綻は、恐らくこれが原因であったのだろうと思う。それを回避するためには、日ごろから作りたいものを作ってイメージを養っておき、何れ歴史考証を始めた際にもモチベーションが減退しないような状態にしておくことが望ましいと考えている。

歴史の話

本来これより先の具体的な歴史考証の話題が本題であったが、前段の話題を色々掘り込んでしまったので今回は問題提起に留めたいと思う。

現状の常武鉄道は、歴史を曖昧にしたまま戦後の設定を先回りして作っている状況である。しかし最近では戦後の設定が色々固まってきたため、そろそろ戦前の歴史を確定させて話を前に進めたいと考え始めている。

私が歴史考証をする際は、事前に大まかな流れを決めて検討を進めている。その流れとは、まず建設の経緯を検討し、次に出資者が誰なのかを検討する。そこで割り出された大まかな経済力を基に、鉄道がどのようなルートで敷設されるのかを検討し、その後開業後にどのような経営が展開されるのかを考えていくというものである。常武鉄道の場合、建設経緯と出資者の部分が曖昧な状態になっているが、この二つの事項は創作全体として見ても非常に重要な部分であるため、少なくともこの二つは確定させたい。

そこで、先日これらを検討するための調査を行った。その結果一定の成果を上げることが出来たため、その成果報告を次回行いたいと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?