抗けいれん薬の鎮痛効果

難治性疼痛のコントロールにクロナゼパム(リボトリール🄬)やカルバマゼピン(テグレトール🄬)、ガバペンチン(ガバペン🄬)などの抗けいれん薬が使われることがある。

神経細胞の異常な興奮を抑えることで鎮痛につなげるという考え方である。

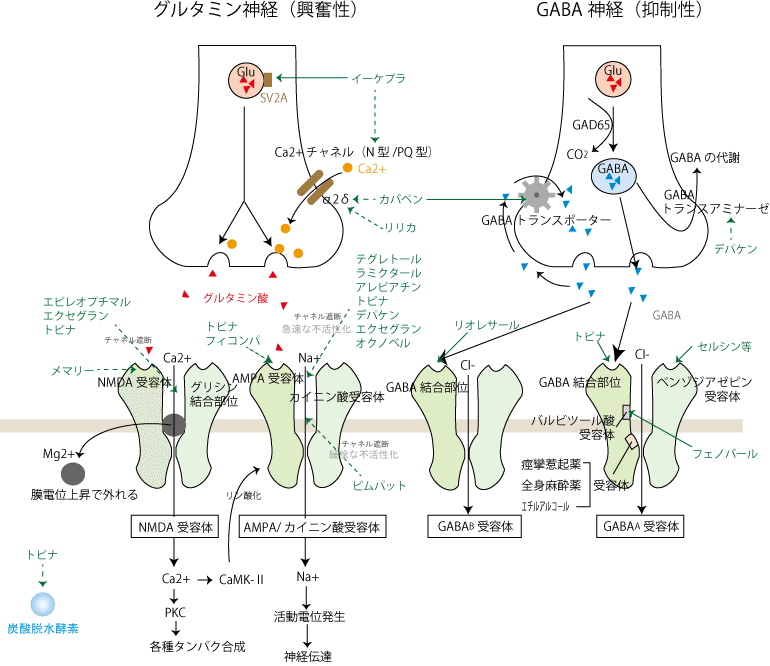

さて、神経活動にはNa+、Ca2+、Cl-などのイオンが関わっている。

Na+が細胞内へ流入すると脱分極が起こり、Ca2+の流入はこの脱分極を維持する働き。Cl-の流入は脱分極を抑制する。

理論的には、Na+やCa2+の流入を阻止するか、Cl-の流入を促進すれば神経の興奮が抑えられ、鎮痛につながるはず・・・。抗けいれん作用はこの機序がそのまま生きている。

カルバマゼピンは、神経細胞のNa+チャネル遮断作用があり、脱分極を抑制することで、神経の異常興奮の伝播を止める。

ガバペンチンは神経終末のCa2+チャネルのα2δサブユニットに結合して神経内へのCa2+の流入を抑制し、グルタミン酸などの興奮性神経伝達物質のシナプス間隙への放出を抑制することで、鎮痛効果につなげる。

クロナゼパムはGABA受容体のBz結合部位(Cl-チャネル複合体のω1)に結合 → GABAA受容体に対するGABAの親和性増加 → Cl-の神経細胞内流入増加という経緯で鎮痛効果を発揮する。

少し話はそれるが、プレガバリン(リリカ🄬)はガバペンチンと同じ作用機序なので、鎮痛薬として広く使われている。

【豆知識】ガバペンチン(下図1)とプレガバリン(下図2)は、構造はGABAに類似しているのだが、GABA受容体には作用しない。

いずれの薬剤も抹消だけで作用してくれればいいが、抗けいれん薬なので、脳内移行性がある。よって、中枢神経の抑制効果が出てしまい、眠気の副作用が発現しやすい。

【情報元】

日本ペインクリニック学会HP

がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン

https://www.yamamotoclinic.jp/dir30/#heading3_2

仕事より趣味を重視しがちな薬局薬剤師です。薬物動態学や製剤学など薬剤師ならではの視点を如何にして医療現場で生かすか、薬剤師という職業の利用価値をどう社会に周知できるかを模索してます。日経DIクイズへの投稿や、「鹿児島腎と薬剤研究会」等で活動しています。