大人になってシャープペンを分解したら、ますます解き明かしたい謎が増えてしまった話。

分解。

なんて好奇心を刺激してくれる言葉なんでしょう。

「分解」という文字を目にしただけで

ワクワク、ソワソワしてしまう。

そんな方もたくさんいるのではないでしょうか。

申し遅れました。

こんにちは、シャー研部の宗像といいます。

もうお気づきかと思いますが、

今回のシャー研SCOPEのテーマは、

ズバリ「分解」です。

みなさんはシャープペンの分解、

したことありませんか?

僕は、あります。ありすぎます。

あれはもう、かれこれ何十年も前の中学生時代。

知的好奇心の衝動を抑えきれず…、というかっこいい理由では決してなく、ただただ身の入らない苦手で退屈な50分(主に数学)をやり過ごすために、先生の目を盗んではシャープペンを分解していました。

貴重な青春のひとときをそんなことに費やしてよかったんだろうか?二人の小学生の娘を持つ父親になった今なら、冷静な目線でそう思います。今、娘が同じことをしていたら「おい、ちゃんと授業に集中しろよ。」なんて至極真っ当な苦言を呈してしまうかもしれません。でも、当時の僕は当然そんなこと0.5mmも考えませんでした。

だって、だって、中学生だったんだもん。

先生に見つかったら怒られるのは分かっていました。完全にムダなことをしていることも分かっていました。もちろん、何かの拍子に部品がどこかに飛んでいったら、取り返しのつかないことになるってことも分かっていました。

いろいろ分かった上で取り組んでいた、

純度100%のヒマつぶし。

でも、でも、分解していると、

だんだん面白くなっていくんですよね。

こんなにも身近な文房具なのに、

「?」となるポイントがあったりするから。

この部品は何のためにあるんだろう?

そもそも、どうしてノックすると芯が出てくるんだろう?って。

あの頃は授業中の手遊びで分解していたから、思い浮かんだ疑問をスッキリ解き明かせなかったけれど、晴れてシャー研部員となった今なら、正々堂々、分解できちゃうし、ちゃんと解明だってできるはず。

そんなわけで、シャープペンと言えばこの人、

「シャープペン博士」こと、ぺんてる商品開発本部

丸山さんのもとを訪ねました。

1990年の入社以来、シャープペン開発一筋の丸山さん。

シャー研部員からしたら、雲の上の大・大・大センパイです。

シャープペンは、生まれてから60年ほぼ変わっていない?

シャー研部 丸山さん、そもそもシャープペンの構造ってどうなっているんですか?

丸山 実はシャープペンっていろんな種類が出ているけれど、基本的な構造はどれも同じなんですよ。シャープペン誕生当初は、軸をくるくる回すと芯が出てくる「繰出(くりだし)式」でしたけど(シャープペンの歴史についてはこちら)、ノック式になってからは約60年間、その構造は変わってないのです。

シャ え、60年も!

丸山 そうなんですよ。せっかくなのでいくつか分解してみましょうか。

丸山 まずは、ぺんてるのノック式シャープペンの元祖・ぺんてる鉛筆から…。これは本当にシンプルな構造ですね。先端にチャックというパーツがあって、芯を入れる芯タンクがあって、ノックがあって。あ、ノックのところに消しゴムがないですね。

丸山 続いてサイドノック式のピアニッシモ(1996年発売当時の製品)。

当然ですが、ノック部分が中軸の横についています。サイドノックならではの特別なパーツが採用されているのですが…、手の分解ではここまでが限界ですね。

丸山 そして、.e(ドットイー)シャープペンシル。これは、残り芯が3.5mmまで使えるように先端部分に特殊なパーツが組み込まれています。グレーのペン先のようなものがそれですね。

丸山 グラフギア1000。後端ノックを押すとペン先が出て、クリップを押すことでペン先が収納できる「ダブルノック機構」を採用していることもパーツの多さに関係しています。

シャ こうして4種類を分解して見てみると、あまり同じようには見えず、それぞれ違うなぁという印象を持ってしまいましたが…。

丸山 そうですか?外装のデザインは時代に合わせてもちろん変化していますし、素材も変わっています。それに様々な機能がプラスされたりしていますけどね。ノックがあって、芯タンクがあって、チャックがあって、というのがシャープペンの基本構造です。これは、60年前から変わっていないんですよ。

シャ なるほど。それぞれパーツは違うし、使っているパーツの点数も違うけれど、基本の部分は変わっていないということなんですね。

丸山 そうそう。そうなんです。

シャ ちなみに、ぺんてるのシャープペンの中で、一番パーツの数が多いのは?

丸山 それはもう、オレンズネロです。一般的なシャープペンは10パーツ程度なのに対して、オレンズネロは28パーツも使っていますからね。

シャ なんと、3倍近いじゃないですか!

丸山 オレンズネロは「自動芯出し機構」などを搭載していますからね。一般的なシャープペンシルとは、やはり使用しているパーツの数が全然違うんです。

シャープペンの心臓・チャックに秘められた“キレてる”工夫。

シャ では次に、シャープペンの芯が出てくるメカニズムについて教えてください。

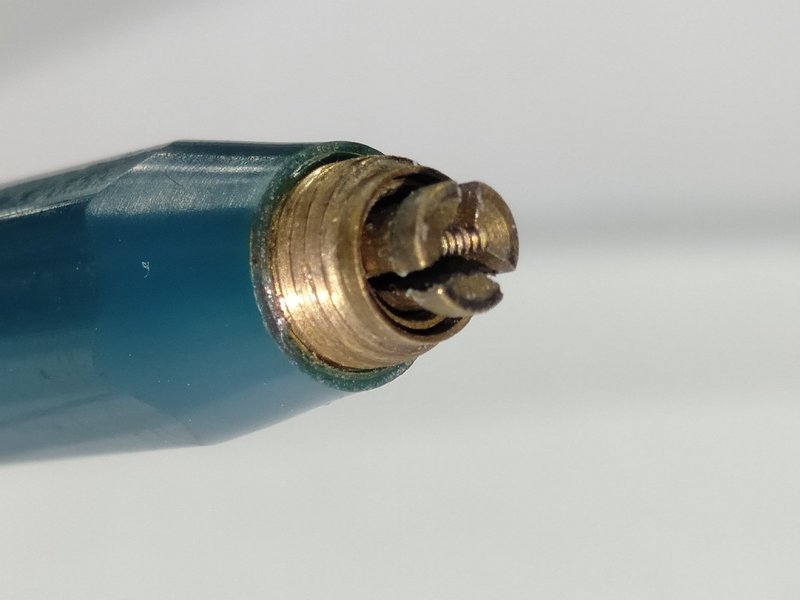

丸山 チャックというパーツがありまして、この先端が3つに分かれているパーツが、重要な役割を果たしているのです。言ってみればシャープペンの心臓部ですね。芯をつかんで、押して、離して、元の位置に戻る。芯を前へ前へと送り出す動作が、このチャックの仕事です。

シャ 心臓が全身に血液を送り出すように、チャックが芯を送り出しているんですね。でも、どうしてこのような不思議なカタチをしているのですか?

丸山 シャープペンの芯は円柱形のため、3方向から支えた方がガシッと安定するんです。3つに分かれているパーツのそれぞれの端っこ、合計6点で支えています。絵で描くとこんな感じですね。

シャ チャックというのは、60年前からこのカタチなのですか?

丸山 そうです。でも、当時の技術は今のように精度が高くなかったので、そこにはちょっとした工夫がしてあって……。

シャ 工夫?

丸山 確か、60年前に発売したぺんてる鉛筆がそうだったかと……。あー、やっぱりそうだ。切れてる、切れてる。

シャ キレテル???

丸山 ほら。ぺんてる鉛筆のチャックの中を見てみてください。ネジが切ってある※でしょ?内側に溝が見えませんか?ギザギザしているでしょ?深海魚の口の中みたいに。

※ネジを切る:金属を削ってネジのギザギザしたところを掘ること。

シャ あー!確かに!何でこんなギザギザになっているのですか?

丸山 当時はそこまで高い加工技術がなかったから、チャックにしっかりと芯をつかませることができなかったんです。そこで、チャックの内側をギザギザのスパイクのようにすることで芯と接するポイントを増やして、強制的に芯をつかむように工夫したのです。

シャ おー、なるほど!この加工は今のシャープペンでもされているのですか?

丸山 いえ、通常はあまり使われていません。でも、今も一部のシャープペンでは使われていたりしますね。

シャ 0.2mmの世界でネジを切るとは超精密!すごいですね。

丸山 少しの誤差でも、芯を抑えるバランスが崩れてしまいますから。バランスが崩れてしまったら芯を保持できなくなって書けなくなってしまうので、かなりの精度が求められますね。

まさかの芯径0.1mmへの挑戦。そして…。

丸山 そうそう、分解というテーマからは話が脱線してしまいますがちょっといいですか?

シャ もちろんです!

丸山 精度の高さといえば芯径0.1mmのシャープペン開発に挑戦したこともあるんですよ。さすがに0.1mmとなると芯もしなってしまって、少しでも曲がったりすると芯が出てこなかったりしてね。あと静電気で芯が芯タンクの中で張り付いてしまったりして。いろいろ苦労しましたが、ちゃんと書けるように調整して、自社の展示会で出品しました。

シャ か、か、かっこいい!モーターショーのコンセプトモデルみたいですね。

丸山 実際に書いてみます?

シャ え、いいんですか?

シャ 普段は筆圧高めなのですが、0.1mmともなると力を入れるのが怖いですね。芯がポキッといってしまいそうで…。でも、意外としっかり書ける!

丸山 この製品の前にも展示会で三ツ割チャックの芯径0.1mmを出品したことがあったんです。その時は今おっしゃっていただいたように、ちょっと力を入れると芯がポキポキッと折れてしまって…。そのため折れた芯をスピーディに交換するサポート部隊が常にお客さまの側にいたんですよ。

シャ むむむ、すぐにピットインするF1状態だったんですね(笑)。

0.1mmの妥協もない、創業者のこだわり。

シャ さてさて、お話を戻して、基本的にチャックというのは、金属でできているものなのですか?

丸山 いえ、樹脂チャックというものもあります。

シャ 樹脂チャックにはどんな特徴があるのでしょうか?

丸山 ずばりコストパフォーマンスです。シャープペンは当初、高価なものだったのですが、1980年代に低価格シャープペンブームがありまして、当時の低価格シャープペンは樹脂チャックを採用していました。今もやはり低価格帯の商品には樹脂が使われています。耐久性は金属の方がありますが、樹脂だからすぐに壊れるというわけではなく、数万回ノックしても耐えられるようしっかりと設計されていますので安心してくださいね。

シャ 金属と比べると耐久性が劣ってしまうけど、必要十分な性能を備えているということですね。

丸山 はい。後は、樹脂チャックはその特性から芯の出方をきちんとコントロールしにくいと言えます。ノックすると芯が余計に出てくるし、余計に戻ってしまうんです。商品では、その余計な出戻りを計算に入れているので問題はないのですが、金属チャックのようなコントロールが難しいです。

シャ コントロールというと?

丸山 実は、ぺんてるには独自の設計基準があるんです。金属チャックの場合は、0.5mmシャープペンで2回ノックすると芯が1mm出る。0.3mmの場合は、2回ノックで0.6mm。なぜそんなことが決まっているのかというと、その長さが書き手にとって書きやすい長さだから。芯径ごとに異なるのですが、「2回ノックでちょうど書きやすい長さを出す」というこだわりを持っています。ちなみに、JIS(日本産業規格)には、このあたりの基準は存在していません。

シャ どうしてそこまでこだわるのですか?

丸山 これがもう社内で当たり前になっているんですよね。社内で受け継がれてきた文化というか。この基準が始まったのは、ぺんてる創業者・堀江幸夫のこだわりからです。とにかくわずかなズレも許さない、強いこだわりをもった人でした。

シャ スティーブ・ジョブズ!

丸山 まさに。そうだったかもしれないです。創業者が特に厳しく見ていたのは「嵌合(かんごう)」ですね。

シャ カンゴウ?

丸山 このキャップと軸のはまり具合のことです。これが緩いとダメですし、キツくてもダメ。気持ちよくスッと抜き差しできるかどうかには特にうるさかったようですよ。

シャ おおお、そんなところにまでこだわっていたんですか!

丸山 普段シャープペンを使っている分には、そこまで気にしないと思います。でも、その感覚的というか無意識に近いところまで、使い手にとってしっかりと心地よく仕上げていくことが大事。気持ちいい状態を当たり前にしなきゃダメということだったのだと思います。そうじゃないと使いやすくないですし、ずっと使っていただけないですからね。

シャ うーん、今まで何気なく使っていたシャープペンに、こんなにも強いこだわりがギュっと濃縮されていたなんて…。ますますシャープペンへの探究心が湧いてきました。今日は、分解を入り口にさまざまなお話を聞かせていただき、ありがとうございました!また、勉強させてください!

丸山 はい。ありがとうございました。

=======================

中学生の頃、はっきりとは分からなかったシャープペンの謎。それは丸山さんへの取材で、だいぶスッキリと解き明かすことができました。

それにしてもシャープペンの基本構造が60年もの間変わっていなかったことには驚きました。世の中には無数のシャープペンがあるのに、その中身はほとんど同じということですもんね。「型があるから型破り、型が無ければ形無し」という言葉もあるようですが、言ってみれば、基本構造はシャープペンにとっての「型」なのかもしれません。揺るぎない型があるからこそ、自由にデザインできたり、新しい機能をプラスできたりする。

これからシャープペンはこの型をもとにして、それともこの型を型破りして、どんな進化を遂げていくんでしょうか。シャープペンを見る目が、また少し変わりそうです。

いやいや、分解というのは、やっぱり面白かったです。シャープペンの構造の話を聞きにいったはずなのに、分解をきっかけにして、シャープペンに込められた工夫やこだわりのお話が出てくる出てくる(笑)おかげさまで、深掘りして研究したいトピックがアレコレ見つかってしまいました。

シャー研部は、さらなる研究を進めていきます。次の研究成果のご報告をお待ちいただけたら嬉しいです。

では、また!

▼シャープペンの歴史についてはこちらの記事もご覧ください。