「つくね小隊、応答せよ、」(60)

渡邉は、ひとり歩いた。

敵に遭遇しても構わない。

渡邉が殺したような日本兵たちにまた襲われようとも、獣の群れに襲われようとも構わない。もう何が起こっても、構わなかった。

そんな足取りで、南国の森を、昼も夜夜もひとり、何日も何日も、ただ歩き続けた。

何処かにたどりつきたかったわけではない。

なにかから逃れたかった。

そのなにかから逃れるために歩き続けた。

けれど、結局はそれに、追いつかれた。

渡邉はやがて、崖の淵に追い詰められた。

渡邉は立ち止まる。

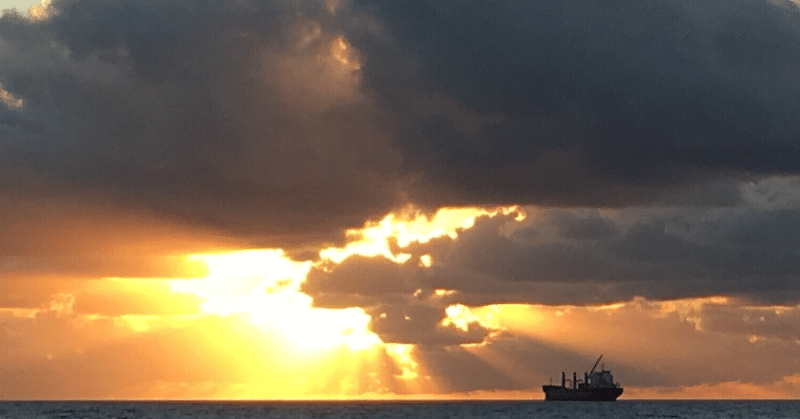

遠くの空は、黒い雲がうねり、海は所々白く泡立っている。

嵐が来ているのだろう。

時おり、強く冷たい風が、思い出したように渡邉の頬に吹き付ける。

崖の下の海は、獣同士の喧嘩のように猛り、白い波が泡立ち、岩に当たっては砕け、その飛沫が、30メートル以上離れた崖の上にまで立ち昇ってきた。うねりに飲み込まれれば、二度と這い上がってくることはできないだろう。渡邉は、井戸の底の闇をぼおっと見つめるように、はるか下の黒い海を見下ろした。

死ぬつもりでやってきたこの戦争を生きながらえ、敵を殺し、上等兵になり、日本兵を殺した。大切だと思った仲間はひとりも守れなかった。

渡邉が彼らと出会わなければ、彼らは死なずに済んだのかもしれない。

彼らの死は自分のせいなのかもしれない。そもそも死に場所のために戦場を選んだのだ。もうここでいい。それでいい。

幼い頃から、自分は世界に不要なのだと感じていた。

こんな遠くの、南の国の島の端までやってきても、やはり自分は不要でどうしようもないやつなのだと、「初めて」実感した。実感してしまった。

渡邉は、なにもない空間に、一歩踏み出した。

内臓が無重力に腹腔内を踊り、冷たい飛沫と潮風が背後へと過ぎ去ってゆく。汽車の先頭車両から見える景色のように、どんどん目の前に世界が近づいてくる。

「ねえ、なんで道雄くん、笑わないの?」

小学生の頃、同じ教室の女子がそう言った。

渡邉は答えなかった。

笑わない理由があるんじゃない。

そもそもそんな理由があるわけがない。

そんなことを聞かれても知らない。

答えようがない。

世の中には、そんな、答えようがない問いが多すぎる。

「道雄、あんたは、したいように、生きたいように、生きたらいい」

祖母のユキが言った。

生きたいように生きる。

したいようにする。

意味がわからなかった。そんなことできてたら、とっくにやってる。

幼い渡邉はそう思った。

眼前に黒い海が迫ってくる。

そして世界が眼前に迫った瞬間、雷に打たれたような衝撃が体に走った。体が海面に到達したのだ。雷鳴のような音が響き、少し遅れて全身に強い痛みが走る。耳や鼻や口に海水が流れ込んできて、その苦しさに咳き込むと、胸の空気はすべて絞り出され、冷たい海水が気道に流れこむ。肺の隅々まで、塩辛く冷たい海水で満たされるのを感じた。幼い頃、蟻の巣に水を流し込んだ思い出が蘇る。体が固まる。空気を吸いたい。掴めない海水を握りしめる。砕かれたたくさんの気泡が、上へ上へとのぼってゆく。空気を吸いたい。体はどんどん沈んでゆく。足先に冷たい水を感じる。真っ暗な深い海の底へ引きずり込まれる。意識は、砂浜の城のように、ゆっくりと溶けてゆく。

世界は、昏くなる。

見知らぬ少年が、渡邉を見上げている。

「ねえ、父ちゃん、なにがいいと思う?」

この子は誰なのだろう、そう思いながら、渡邉は少年を見下ろし、答える。

「なんで俺なんだよ。自分で決めろよ」

すると少年は少しだけ怒ったようにして声をあらげた。

「俺が!父ちゃんに!訊いてるからだよ!」

渡邉は、少年が見上げる塔の上を、同じように眺める。

はるか上空の、ペン先のように尖った塔。あの塔より高い建物は、まだ世界にはないらしい。新聞でそう読んだ。

なあ、ボールで遊ぶって、なんであんなに楽しかったんだろうな。

みんなでただ、球追いかけるだけでさ、損も得も、なあんにもないのにさ。

でも、夢中になって遊んだよな。

それが、幸せだったなぁ。

渡邉は少年の方を向いて言った。

「野球ボールなんて、どうだ?」

耳元で、轟音が続いている。

自分の鼓動なのか、海流なのか、耳鳴りなのか。波音なのか。もしかすると胎内は、こんなにもうるさいものなのかもしれない。

きらきらとしたひかりが、とおくにみえる。

目の前に、白い砂浜が斜めに広がっている。

その砂浜の向こうから、なにかが近づいてくる。どうやらこどものようだ。

世界はまた、昏くなる。

ゆっくりと瞼が開いてゆく。

白い天井。白いカーテンが風に揺られ、ちらちらと朝日が瞳に差し込み、その眩しさに、渡邉はぎゅっと眼をつむった。

「おはようさん、よく寝たね。寝る子は育つは本当よ」

声のした方を見ると、色の黒い60代くらいの男が、静かに床を掃いている。

その顔に見覚えはない。喋る言葉は日本語だったが、見た目は日本人ではない。

部屋を見渡すと、その男以外に人はおらず、この部屋にもまったく見覚えがなかった。

不信感と不安がつのってゆく。

彼は誰だ。俺はここで何をしてる。俺は捕虜か?

白いシーツのベッドの上で、渡邉は右手を伸ばした。寝るときも、三八式歩兵銃をすぐ構えられるように、いつも右側に置いているからだ。

男にさとられないように、静かに銃を手探りで探す。けれども、いくら手を伸ばそうとも、右手の先に銃は存在しなかった。

「持ち物、それだけだったよ」

渡邉の様子を察知した男は、ベッドのそばの小さなテーブルを指差す。

そこには、雑嚢が置かれていた。中を確認すると、清水の缶詰と甚の十四年式拳銃が入った雑嚢だ。

「銃はどこだ?」

渡邉は初めて男に口をきいた。

「あなたね、ビーチに倒れてたよ。

もちものバッグだけ。あなた見つけたの、ぼくのグランドサン」

男は、自分の胸のあたりで手のひらを下に向けて、左右に振った。子供の頭を撫でるような仕草だ。浜に流れ着いた渡邉を、彼の孫が発見したらしい。

飛び降りた。そうだ。俺は飛び降りて、水底に引きずり込まれ、死んだ、はずだった。けれど、どうやら、流され、そして助けられ、ここに寝ていたらしい。死ねなかった。

「どれぐらい寝てた」

「2日ねてたね。食べ物は日本軍が全部もって行ったからね、だからあなたになにか食べさせるおかしいけど、グランドサンが助けたからね。ほら、ヤギの乳」

アルミのボウルに入ったヤギの乳を、男は差し出す。

渡邉はそれを受け取った。喉も乾いていたし、なにも食べていない。胃のなかはからっぽだ。渡邉は一息にそれを飲む。

ヤギ独特の臭みはあるが、滋養に満ちていて、体に染み渡り、すぐに血肉に変わるような、そんな味がした。

渡邉はおかわりが欲しいという意味で、男を見る。

「今日のぶんはそれでさいごよ。ヤギさんミルクもうでないね」

男はボウルを渡邉から受けとりながら言う。

「あなたちょうどいいときに起きたよ。今日の夕方、船が出る。それに乗らないと、次いつ帰れるかわかんない。日本に向かう船は少ないよ。だから連れてく」

日本に向かう船?

帝国海軍にまだ輸送船が残っている?なぜそんな機密事項を、一般人のこの男が知っているのだろう。おかしい。米軍に引き渡すつもりに違いない。

「嘘をつくな。米兵に引き渡したら、お前はいくらもらえるんだ?」

「引き渡すならあなた寝てる間にしてるよ、それに今さら日本の兵隊さん引き渡しても、なにももらえないよ。あ、でも、チョコレートバーくらいはくれるかもしれないね」

男は少しだけ笑う。

「今更?嘘をつけ。日本人を助けてお前に何の得がある。アメリカの手先だろうが」

「手先?…あなたなに言ってるか。知らないのね。戦争終わった。あんたたちの負け。わたしアメリカの手先じゃないよ。日本の国ないよ。ここの日本人も、台湾の日本人も満州の日本人も、みんな日本に帰ってる」

日本が負けた。

戦争が終わった。

「何を言ってる」

「今日、10月。日本が負けた9月。いまさら引き渡してもわたしになんの得ない。でもあなたがいやなら帰らなくてもいいけど、うちには居る、むずかしい。そのベッドわたしの。あなたずっと寝てたよね。だから港までおくる、あなた出ていって日本帰るよ、待ってね」

男は外へ出ていった。

しばらくすると窓のそとから声が聞こえてきた。

男が自転車にまたがり、その後ろにリアカーが結びつけてある。そこに乗れ、と男が身ぶりで渡邉に言った。

戦争が終わった。

まだそのことの実感もないまま、渡邉は男の身ぶりに引き寄せられるように、雑嚢を掴み、部屋を出てリアカーに載った。

男がすぐに自転車を漕ぎ始めると、がたごたがたとリアカーが揺れる。渡邉は、缶詰と、十四年式拳銃の入った雑嚢を、腹の上で強く抱き締めた。

勝ち負けなどどうでもいい。

戦争で死ねば、誰からもとがめられず、むしろ誉れとなる。

その、死ぬためにはるばるやってきた戦争で、結局死ねずに、最後まで生き残った。

生きたいと願って死んだ仲間を、目の前で失い、自分だけが生き残った。

そして、日本は戦争に負けた。

じゃあ彼らは、なんのために死んだのだろう。日本は戦争に負け、彼らは缶詰がほしいだけの日本人に殺された。

そして甚は、一体どうしているのだろう。米艦隊と戦ったのだろうか。もしくは油が切れて、暗い海の底に沈んだのだろうか。もし死んだのであれば、彼らの死は、いったいなんだったんだろう。俺が死ねばいいだけのことだったのに、彼らが死に、俺はこうやって生きている。

渡邉には、なぜ自分が生きているのか、到底理解できなかったし、そして解釈などする余裕もなかった。

男は自転車を漕ぎながら、世間話を始めた。年寄りが話す、昔の話だ。

「あなた重い荷物持ってるのに、よく沈まずに浜に辿りついたね。守られてるよ。缶詰のなか空気あるから、浮き袋なったのかもね。あ、わたしね、缶詰の思い出があるよ。日本から来たイシノさんがね、むかしフィリピンに来て会社はじめたの。フィリピンのバナナ、船で運ぶ。支那と、満州、朝鮮、日本にね、運ぶよ。

わたしね、その時、文字読めない。親もいない。落ちてる食べ物たべてた子供。イシノさんね、港でわたしを拾った。最初ね、缶詰くれたの。次の日もね、わたし見つけて缶詰食べさせてくれた。そしてね、しばらくしたらね、働かせてくれた。荷物運びね。日本の人たちに混じって、荷物運んだよ。イシノさん、フィリピンの文字の本買ってくれたりね、日本の言葉教えてくれたりしたよ。だからわたし、文字が読める。日本語話せるよ。計算もできる。イシノさんのおかげ。イシノさんいいひと。だからね、日本の兵隊さん悪い人たくさんいるけど、いい人もいると思う。あなた、どっちか知らないけど、戦争終わったからね、生きなきゃ」

「お前にそんなことを決められるおぼえはない」

男は、前を見たまま少しだけ相槌をうってから返事をした。

「たぶん、あなた、死のうとしたね。でもほんとに死のうとしたんなら、起きてすぐに鉄砲なんか探さないよ。死にたかったんじゃないよ、もっとよりよく生きたいって願ってる、あなたね」

渡邉は男のその言葉を無視した。

すでに刈り取られ、乾いている田を遠い目で眺める。

自転車は、金属の擦れあう音を響かせ、前へと進む。男はさらに話し始めた。

「わたしの息子、日本の兵隊に殺されたよ。あなたを見つけたグランドサンの父親。反抗的だから反乱軍って、確かめもせずに撃たれたよ。

でもね、グランドサンは、日本の兵隊のあんたを助けた。だからわたしもあんたを助ける。

だってそうだよ。あんな幼いこどもがのりこえるしてるのに、じいさんのわたしがのりこえるないは恥ずかしいね。いのち、大事。とり戻せないから。わたしの息子の命も大事。あなたの命も大事」

自転車が、きっ と音を立てて止まる。

港に着いたようだ。

男が振り返って渡邉を見る。荷台の渡邉は、リアカーを降りてから、男の目を見てゆっくりと言った。

「俺は死のうとしたんだ。あんたらは、余計なことをした。孫にも、そう伝えておけ」

男は自転車にまたがったまま、しばらく渡邉を見てから答える。

「あなたがそう思っててもだよ、未来にね、あなたに助けられるひとはたくさんいるはずよ、わたしわかるよ、あなた、わるい人じゃないおもう」

「何も知らねえやつが、身勝手なことを言うな」

渡邉はそう吐き捨て、振り返らずにタラップを昇っていく。すでに日本人たちは収容されているらしく、渡邉が最後だった。

錆びた金属の階段のくぼみには海水が溜まり、ぴちゃぴちゅという水音と、かんこつという金属音が同時に響く。渡邉が昇り終えると、男たちが大声で号令をかけ、タラップが引き上げられた。

男は、無事に渡邉が船に乗り終えたことを確認すると、自転車を漕いでもと来た道を戻っていった。

静かな東南アジアの畦道に、錆びた自転車の音が響く。まるで、何かの生き物の泣き声のようだった。

貨物船の貨物室には、人が詰め込まれていた。

暗闇に染み付いた生臭い臭い、汗や糞便の臭い、何日も洗っていない衣類の脂や汗や垢の染み込んだ臭い。さまざまな臭いと人々が、窓のない貨物室にこもっている。風も光も届かない船底で、蜂の子みたく、人々が肩を寄せあっている。

誰もしゃべらず、目も合わせず、ぼんやりとうつろな表情で、ただそれぞれの床を、見つめている。まるでその冷たい床には文字が書いてあって、それをぼんやりと目で追っているようだった。彼らは全員、日本人だ。

渡邉は、金属の階段をゆっくりと降り、座る場所を探す。

家を焼け出されたり、追い出されたり、職を失ったりした者たち。

東南アジアに点在していた日本人の居場所は、もうなかった。

そんな居場所のない人々がところ狭しと座っている船底には、渡邉が座れそうな場所はない。

渡邉は諦めて、甲板に出ようとする。救命船や荷物の隙間に、雨風をしのげるような場所があると思ったからだ。

島で虫に刺され米兵や艦砲射撃や野性動物に怯えながら眠るのに比べれば、船の上で寝るのは幸せと呼べる部類の環境だ。

渡邉が階段を上ろうとすると、階段の下の薄暗い空間に、だれも座っていない場所が見えた。渡邉は階段の下へ向かう。

何人かがちらりと渡邉を見上げ、すぐに目をそらす。

皮膚は浅黒く焼け、無精髭が伸び、目だけぎろぎろと光っている渡邉は、暗闇のなかでは亡者そのものに見えた。渡邉の姿に、この貨物室の日本人たちは、自分の姿や、自分が捨ててこなければならなかった、たくさんのものを重ねた。みすぼらしく、惨めな渡邉の姿など、だれも見たくはなかった。

渡邉は、ひんやりとした鉄の床に座る。

痩せた尻に肉はなく、大腿骨が鉄に当たる。座るということが、ただただ苦痛に感じた。仕方なく、渡邉は横になる。

すると、すぐそばにいた初老の男が苦情を言った。

「みんな我慢してんだ。やめろよ、兵隊さん」

だれかが横になれば、そのぶん誰かが窮屈な思いをすることになる。初老の男の言った“兵隊さん”という単語に、侮蔑めいた温度があった。馬鹿にするような、蔑むようなそんな言い方だ。渡邉は、黙って起き上がり、靴を脱ぎ、尻の下に敷いて座った。

出港すると、船はすぐに大きく揺れ始める。

むせ返る息苦しい船底の重心は常にゆらぐが、窓はない。健康な者でも、健康を害するような環境だった。拷問のように揺れる船底が人々を蝕む。

体調を壊す者。這うように横たわる者。嘔吐する者。船の軋む音に悲鳴をあげる少女。泣き出す子供。怒鳴る大人。念仏を唱える老婆。

前に座っていた2才くらいの男児が泣き始めた。女は必死で子をなだめるが、その子は、構わず泣きわめく。金切り声をあげ、船底の錆びた天井を仰ぎ、大声で叫ぶ。

渡邉は、思わず耳を覆った。その叫びを聞いていると、今にも嘔吐しそうだった。

「おい、そいつを黙らせろ」

突然、吐くように言葉がでた。

「え?」

母親は無表情な渡邉が、なんと言っているのか聞き取れずに、質問を返した。

「すみません、いま、なんとおっしゃいましたか?」

渡邉は女を無表情に睨みながら言った。

「そいつを黙らせろ」

女は渡邉の形相に驚き、恐縮し、黙り込み、すみません、と会釈をした。

そして男児を抱き、なにか昔話を聞かせてあげようか、と話しかける。しかし彼は涙を撒き散らしながら首を振って喚く。鳥肌がたつような、頭をかきむしりたくなるような叫喚の声。実際に、渡邉は頭をかきむしった。なにも考えたくないし、なにも感じたくない。それなのに、苦痛に歪む悲痛な泣き声が、渡邉の鼓膜や心を掻きむしった。自分の心情を、その男児が代弁しているような気がした。

何人かの日本兵の頭を撃つ時、彼らの目はなんとも言えない悲しい眼をしていた。

許してくれ。

殺さないでくれ。

彼らに命乞いの暇を与えれば、この男児のように泣きわめいていたのかもしれない。けれど、渡邉はただ、蛇口をひねるように、引き金をひいた。

喚き声など、泣き叫ぶ声など、聴きたくない。男児の金切り声が渡邉の耳道をかきむしり、鼓膜を嵐の日の雨戸のように揺らした。

渡邉が立ち上がり、その右手が男児の髪の毛を鷲掴みにした。

「黙らねえなら、海に捨てるぞ」

男児は一瞬黙って渡邉を見上げたあと、さらに大声で泣き叫んだ。

周囲の人間も、驚いた顔で渡邉を見る。

すると、渡邉の胸に、どすんと、衝撃が走った。わけも分からず背中を壁にしたたか打ちつけ、頭を階段で強打し、床に倒れた。

痛みに顔を歪めて見上げると、女が男児を抱き締め、渡邉を見下ろしていた。昔、どこかの寺の絵巻物で見た、夜叉の顔に似ていた。

怒りを顔中にたぎらせ、女は渡邉を睨む。

どうやら渡邉は女に胸を押され、頭を打ち、倒れたらしい。それほどまでに体力が落ちていたのか、女が怒りにまかせて体をぶつけたのかわからない。どちらにせよ、女は渡邉を見下ろしている。

「そんなんで、よくアメリカに勝てると思えましたね。女に押されて倒れるくらいなら、あんな戦争、始めないでくださいよ!」

女は子を抱き締め、渡邉を見下ろしながら声を絞り出した。子はさらに泣き声を強めて、船のなかの人々がこちらを見ているのが伝わってくる。渡邉は、自分の頭に触れた。血は出ていない。

「逃げ回ってたんでしょ、だから生き残ってるんでしょ、あなた」

女は、怒りにまみれた顔でそう言った。

そう言われて、花石や清水や仲村のことが思い浮かんだ。頭に血がのぼった。

渡邉は、ゆっくりと立ち上がる。

「奥さん、そんな言い方はいけね。兄ちゃんもな、あんたも、みいんな辛い思いしてんだ」

すると、背の小さな白髪の老人が、ふたりの間に立ち、女をたしなめた。

老人は、振り返り、渡邉を見上げた。泣いているような、怒っているような、どちらともとれない顔をしている。

「兄ちゃんいくら辛くてもよ、人様の子の頭掴んでよ、言っちゃいけねえことがあるよ」

そして、老人はぼろぼろと泣き始める。

「いろんな国のやつらと、みいんな殺し合ったんだ、もう、やめようや、日本人同士で、どうすんだい、やめようや…」

女も、渡邉も、うつむいた。

老人は泣きながら、隅の方へ行って、壁へもたれかかる。

彼のそばには、荷物があった。そのなかには、白い布でくるまれた箱が、四つあった。

彼は家族全員を失くし、日本へ帰る。

女は、渡邉を睨みながら、背を向けて座る。渡邉も、仕方なく座った。

しばらくすると、疲れなのか船酔いなのか栄養失調なのか、急に意識が寄せては返すようにして、やがて遠のき始めた。

先程の初老の男の「日本人同士で、どうすんだい」という言葉が、頭のなかで何度も何度も流れた。

そして、意識のどこかで、誰かの話し声が聞こえる。最初は、船内の誰かの話し声なのだと思っていたが、どうやら違う。それはとても懐かしい声だった。

「日本人同士で殺し合ってたんよ。西軍の大人たちの顔、今でも覚えちょる。…笑っとった。あん人たち、笑っとったん」

祖母、ユキの声だ。

蚊帳越しの、夜の天井を見上げながら、ユキは団扇で渡邉を扇いでいる。

渡邉は7歳くらいだ。

ああ、夢を見ているんだな、渡邉は思った。遠くで蛙が鳴き、小さな庭で鈴虫が鳴いている。

突然ユキは、つぶやいた。

「夜になっと、思い出すんよ、思い出すとの、怖くての、怖くての、いっちょん眠れん。あの時、日本人同士で、殺し合いしとったんよ」

ペリー来航から15年経った1868年。

1868年は、日本が“近代”に向けて歩き始めた、大きな転換期のひとつだったと言える。日本最大の内戦 “戊辰戦争” が起こり、“江戸”が“東京”と名を変えたのだ。

新政府軍と幕府軍が戦い、幕府軍が敗走した鳥羽伏見の戦いから、幕府軍に味方する藩の掃討作戦へと発展し、甲府での勝沼戦争、江戸城を経て、宇都宮、会津、長岡、仙台へと戦線は北上してゆき、北海道函館での幕府軍の大敗を以て戊辰戦争は終結した。

新政府軍には、武器や兵糧を運ぶ荷役の男たちも従軍していた。

大きな戦が起こった会津若松では、新政府軍のその男たちが民間人への略奪、誘拐、暴行、虐殺などを行ったとされる。

火の手のあがる城下町。

怒号や泣き声や叫び声や笑い声やうめき声。そんなたくさんの声が街中のさまざまなところから聞こえてくる。

町民たちが、我先に、荷物を抱えて避難する。その行く手に、新政府軍の戦いから抜け出した兵や、荷役の者たちが立ちはだかる。

人々は、命が惜しければ、荷物や女を置いていけ、と脅された。

誰かが抱いた赤ん坊が、真っ赤な叫び声をあげて泣いている。

荷役の男たちが集団で若い娘を、森の中へ連れ去ろうとしている。ひとりの男が必死にそれを止めようとするが、袋叩きにあってうずくまり、ぴくりとも動かない。それを見た娘は動物のように泣き叫んでいる。

城の方では、大砲や鉄砲の音が響き渡り、黒い煙がたちのぼり、真っ白い城壁に次々に穴が空いてゆく。

やがて、会津藩は新政府軍に降伏した。障子や襖や戸板が破られ、畳は土足で汚された家々に、避難していた人々が着の身着のまま、戻ってきた。街には会津藩の藩士や、町民たちの遺体が横たわっている。

血や煤や泥や火薬や臓物で汚された街に、笑顔はひとつもなかった。

たったひとりで、泣き叫ぶ三才くらいの女の子がいた。

煤に汚れ、乾いた血で汚れた着物を着ていて、家財道具などを持ち去られた長屋の前で、しゃがみ込んで泣いている。

食料も、略奪され、ほとんどの者が一文無し。藩に助けを願おうにも、その藩は、もはや存在しない。人々はただぼんやりと、煙や血や瓦礫や遺体を見つめていた。

そこへ、老婆が通りかかる。背中に飴色の箱を背負い、杖を持ち、笠を被って歩いている。老婆は、泣きじゃくるその娘を一瞥し、周囲の大人たちに話しかけた。

「こん子は、どうしたんけ?」

大人たちは、うつむいて首を振るが、ひとりの女が答えた。

「西軍のやつらが来て、弥七さんは流れ弾が頭にあたってすぐ死んだんよ。それ見てお富さんが、兵隊にしがみついて、泣き叫ぶもんやから、お富さんも、そのあと斬られてもうたん。

そうやけ、そん子は、親もおらんし、親戚もおらん、みなしごなってもうたん…」

老婆は、その話を聞いてから何度も頷いて、周囲の怪我をしている者たちに、持っていた傷薬を配って歩いた。

そして泣きじゃくる娘の眼の前にしゃがむ。

「怪我しとらんかの?」

娘は答えない。

老婆は質問を変えた。

「腹へっとるかの?」

娘は小さく頷く。

老婆は懐から小さな握り飯を取り出し、娘に手渡した。

娘は泣きじゃくりながら、握り飯を抱き締めるようにしながらむさぼり食う。老婆は、竹でできた水筒を娘に手渡す。

娘は水を必死で飲む。

しばらくして、老婆は訊いた。

「おめさん、名前はなんち言うがね?」

腹になにかをいれて、ひとごこちついたらしい娘は、小さな声で答えた。

「…ユ、キ…」

「そうかねぇ、ユキちゃんかねぇ」

ユキは涙を拭い、しゃくりあげ、小さく頷いた。

「あ、そじゃ。ほれ、これも食うかね?」

老婆は懐から手ぬぐいの包みを取り出し、娘に手渡した。手ぬぐいの中には、黄金色のちいさな棒ようなものがいくつか入っている。

「なに…これ…」

ユキは、小さく首をかしげる。

「ほしいもじゃて」

ユキは、ほしいもを一つかじり、奥歯でくちゃくちゃと噛み、ぼーっとした。

全部が悪い夢のように、現実味がなかった。見る景色も、臭いも嘘のようだったが、ほしいもの甘さだけは、ほんものなのだとわかった。

老婆は、ユキのそばに座り、何も言わず、通りを眺めた。

家の中を覗くと、囲炉裏のそばにユキの両親がむしろにくるまれて横たわっている。

むしろからは血が滲み、悲惨な最期だったことが見て取れる。

「ユキちゃん、今晩は、ここに泊まってもええかね?」

老婆はユキにそう訊いた。

ユキはちいさく頷く。

朝。

「起きたかの?ユキちゃん、火が弱いで、吹いてくれるかね」

ユキは、小さく頷き、起き上がり、かまどのそばへ行く。そして、彼女の母が使っていたのであろう、よく使い込まれた火吹き竹を口にあて、吹いた。

そして、目を拭い、息を吸い、ぼそりと言った。

「朝おきたらの、ぜえんぶ夢での、おっかあが味噌汁作っとると思っとった…でも夢でなかった…」

そしてユキは枯れた花のようにゆっくりと俯いた。みちは、ユキの背中に触れる。ユキの足元の土間が、ぼたぼたと濡れる。

老婆は、味噌汁の味をみて、小さく頷いた。

「このあたりは、米味噌なんじゃの」

老婆は木のおたまをユキに手渡し、お盆の上に三つお椀を並べた。

「米は、政府のもんに、持ってかれとるみたいじゃで、味噌汁しか作れんけどの、ほれ、お椀に入れて、お持ちんせ。ユキちゃん、おっとさんとおっかさんが、死んでしまっとるのは、わかるかね?」

ユキは両親を振り返り、頷いた。

「わかる」

三歳児にとって、どこまで死を本当に理解しているのかは、大人にはわからない。けれど、本人は、わかる、と言った。

「人はな、死んだらな、お墓に埋めないかんからな、お墓に入ったら、もう、話しかけたりできんくなるでな、ユキちゃん、これ、お持ちんせ。おっとさんとおっかさんに、の」

ユキは、頷いてから、お椀に味噌汁を注ぎ、お盆をゆっくり支え、こぼさないようにしながら、緊張して歩く。肩は固く、肘が上がり、ぎこちない歩き方だった。足がもつれ、お盆が傾き、土間に味噌汁と、お椀がこぼれ落ちた。

ユキはゆっくりと老婆を振り返り、下唇を震わせ、眉を下げ、泣いた。

老婆は頷き、お椀を拾うように目で伝えた。

ユキはお椀を拾い、着物の袖で砂をぬぐい、お盆に載せて老婆のもとへ戻ってきた。大人が歩けば、たった三歩ほどの距離だったが、ユキにとってはかまどから両親の亡骸までは、途方もないほど遠い距離に思えた。

老婆はお盆を持ち、おたまをユキに手渡した。ユキは震える手で、味噌汁をお椀に注ぐ。こぼしながら、一生懸命、味噌汁を注ぎ、涙をぬぐい、お盆を受け取り、緊張した肩で、両親のもとへ、味噌汁を運ぶ。

その背中を、老婆はじっと見つめている。

やっとのことでユキは、かまどから、たった三歩の両親のもとへたどり着いた。

そしてゆっくりとお盆を置き、お椀を両親の枕元に丁寧に置いた。

それから空のお椀や、漬け物皿や、箸も配膳した。

涙を拭い、両親の方を向いて正座して、いただきます、と言った。

「おっとう、飯食うときぐらい、静かにせえユキって、おっとうがいつも言うたから、うち、静かにする」

ユキは父親の亡骸へ向けて言った。

「かまどから、お味噌汁運ぶの大変じゃった。おっかあ、毎日お味噌汁やご飯、運んでくれちょったの。ありがとう」

ユキは母親の亡骸へ向けて言った。

老婆は外へ出た。

部屋の中から、幼いユキの話し声が聞こえる。

三歳児が、両親の亡骸に、ずっと話しかけている。

老婆は家の外でその会話を聴きながら、そっと涙を流した。

しばらくして老婆は家に入り、ユキに言った。

「ユキちゃん、じきにまた、政府の軍が来るでの。だけん、おめさんは逃げにゃならん。せっかくあんただけは生き残れたんに、あんたがさらわれてったら、おっとさんとおっかさんは、そっちの方が悲しいど。わっちと、来んせ」

ユキは頸をかしげながらも、老婆の言葉にゆっくりと頷いた。

老婆は、周囲の長屋の者たちに、ユキを連れてゆくことを伝える。

大人たちは、老婆を信頼したのか、老婆に頭をさげ、ユキの頭を皆で撫でた。

老婆は、皆に自身の所在を告げて、ユキの手をひき、立ち去った。

「わっちは、○○の国の、城下の通りの、子狸屋ちゅう食堂におります。また、ユキちゃんのご両親の供養にも、参りますけ」

それから老婆は、荷車を借り、ユキの両親を墓場に運んで、埋めた。

ユキは近くにあった花を二輪、両親の眠る土の上においた。

そうして、二人は歩き始める。

ユキは、笑いながら、人を殺す政府軍の人たちを見た。もう一度あの人たちが来るというのなら、一刻も早くここを離れたい。ユキの行動原理はそこだった。

ふたりで歩きはじめてしばらくして、ユキが思い出したように老婆を見上げて訊いた。

「これからどこに行くん?」

「わっちの家じゃて」

ユキは分かったのか分かっていないのか、曖昧に頷いた。

そしてもう一度、老婆を見上げて訊いた。

「おばあちゃま…」

「うん、なんじゃね?」

「おばあちゃま、お名前なんちいうの?」

老婆はユキに手を差し出す。

しわくちゃの手を、白いちいさな手が握り返す。

「ありゃま、言うとらんかったかねぇ、あんな、わっちはな、みち、いうんよ」

「みちさん…ふぅん…わたしのおばあちゃまは、生まれる前に死んだけ、見たことね」

「そうかね、ほいだらふたりめのばあちゃまじゃ。ユキちゃんの、みちばあちゃまじゃ。昔な、あんたと同じユキというお姉さんにな、たいそうお世話になったんよ。きれいな人やったで、あんたも大きくなったら、べっぴんさんに、なるの」

みちが笑ってみせると、ユキは照れたように、ゆっくりとはにかんだ。

みちの家は、そこから丸一日ほど歩いた、城下町の食堂だった。一階が店舗で、奥と二階が住居。

店の引き戸の前には、藍色の暖簾に「子狸屋」という屋号が掲げられていた。みちは引き戸をがらがらと開き、ふたりで店に入る。

「ユキちゃん、ここが、あんたの家やでの」

みちは荷物を下ろしながらそう言った。

店の中を、不思議そうに見渡しながら、ユキは小さくうなづく。

「いらっしゃ、あら、みちばあちゃん、おかえんなさい、ありゃありゃありゃ、まあた誰か連れて来とる。もう、誰ね、そん子は」

厨房から、18くらいの娘が、手を拭きながら出てきた。割烹着を着て、頭には手ぬぐいをかぶっている。

「こん子かね?こん子はの、ユキちゃん言うんよ。部屋やら案内したっての」

「案内したってのってもう、まず、どこの、誰の子なん?」

するとみちは、ユキの肩をぽんぽんと叩く。

「ほれ、おめさんが自分で挨拶せないかんよ、その子はね、トメちゃんじゃて。あんたの、姉ちゃんじゃ」

トメと呼ばれる娘はしっくりこないまま、知らない娘に自己紹介をする。

「トメです。で、あんた、どこから来なさったん?」

「ゆ、ユキです」

するとみちは、くすりと笑ってからユキの背中をぽんと叩いた。

「そんなスルメみてな自己紹介じゃ、だれも覚えてくれんちや」

そう言われたユキはしどもろもどろしている。それを見かねたトメがユキに助け舟を出した。

「もう、みちばあちゃん、わかったて。はい、ユキちゃんね。で、ユキちゃん、いったいどこからきたん?」

ユキは、父親の弥七が口癖のように言っていた言葉を思い出していた。

彼は事あるごとに、妻のお富に感心していた。たとえば、味噌汁が旨かった時。弥七が焼いたメヒカリを食べたいと思っていたらそれが食卓に出てきた時。近所で不幸があったら、まっさきに駆けつけてお富がその家の手伝いをしていることを知った時。

弥七は、

「おい、お富、さすが会津の女だな」と誇らしげに言っていた。

だから、幼いユキも、自分もあいづの娘なのだろうとおぼろげながら思っていた。

ユキは、トメの「どこから来たのか」という質問に答えた。

「あいづ」

ユキの口からでた「会津」という言葉に、トメは息をのんで、無言のまま何度かゆっくりと頷いた。会津では政府軍がひどいことをしよるらしい。という噂は近隣に流れてきている。ユキの着物の様子から見ても、町や人々は酷い目にあったに違いない。

「よし、ユキちゃん、遠いところからご苦労さんやったね、ほこりまるけじゃけん、わっちが風呂に入れたるでの」

そして、トメはにっこりと微笑んだ。

夜になると、お客さんの来店の合間に、数人の娘が、大きな荷物を背負って帰ってきた。

全員が、背中におおきな籠を背負い、清々しいほど泥だらけの顔で、白い歯をのぞかせている。

トメは、湯上がりのユキに、帰ってきた娘たちを紹介した。

「この背が高いゴボウみたいなのは、カメ」

「白蕪みたいなのは、しづ」

「昼寝してる猫みたいな目の子は、イシ」

「冬瓜みたいな子は、サキ」

それぞれがトメの紹介に苦情を言いながらも、ちいさなお客さんのユキを見下ろしながら、笑いかける。

「あらはじめまして、あんたどっからきなすった?」

「ありゃあかっわいい子じゃこと、トメはいじわるじゃで、いじめられたらわたしに言うんやよぉ」

「わぁ!ほんとに雪みたいに美しい子じゃねえ、ユキちゃん、よろしくのぉ」

「冬瓜てなんやねん、ほないやったら、あんたは土瓶やろがい、失礼にもほどがあるでほんまに。ユキちゃん、たべもん、何がすきなん?干しいも食べる?」

ユキは、新しい環境に戸惑いながらも、年上の娘たちに可愛がられて、すくすくと育った。

みちは、孤児の娘たちをこの食堂で育て、文字や学問や商売を覚えさせている。

ユキも、みちからさまざまなことを教わった。文字や計算や世間のいろいろなこと、歴史。さまざまな土地の料理、いろいろな場所の昔話、火起こしや礼儀作法などだ。

ふたりで山にゆき、食べられる草や果物や木の実を一緒に集めたり、きのこを摘んだりもした。

「みちばあちゃま、ここはよく来るん?」

みちがよく行く山で、ユキが訊いた。

「うん。そりゃもう。ここの森にはね、こどもん時から、助けられとるでね。うん。あんたもね、なんかあったら、ここの稲荷さまにね、ありがとうって言って、木の実やら果物やらもらってくるんよ」

出会ってたった数年だったが、みちはたくさんのことをユキに残した。

ユキが8歳のとき、みちは101歳で亡くなった。

店は姉たちが引き継いだが近所のひとびとの計らいで見合いの話が舞い込んできて、姉たちは次々に嫁いで行く。

ユキが19のとき、店に残っていたサキが嫁ぎ、ユキが、店を引き継ぐこととなった。

ユキは年頃になっても結婚しなかった。自分が嫁げばこの店がなくなってしまう。恩のあるこの店を守りたかった。

けれど、ユキが30代のとき、街に電線をひきにきていた技師の男と関係を持ち、娘ができた。その後、結婚して、一緒に暮らすようになる。

しかし、男は、娘が10歳のとき、自分の会社の金に手を出し、逃げた。ユキが、その金を肩代わりさせられた。

娘が18歳の時、東京でミルクホールを経営しているという男がやってきた。娘を東京で雇い、ミルクホールの看板娘にしたいのだという。その男に雇用され、娘は家を出ていった。

それから数年した大正9年のある雨の日、娘が毛布を抱いて帰ってきた。

毛布の中には、赤子がくるまれていた。

ユキは、娘を問い詰める。

「父親は、誰なん」

「関係ないでしょ」

「関係ないことないろうが」

「関係ない」

「で、その子、名前は?」

「決めてない」

「役所へ届けはだしたんか?」

「出してない」

「どうするの」

「預かってて」

「何言うとる?荷物じゃのうてあんたの子じゃろうが」

娘は、それには答えず、食堂のテーブルの上に毛布にくるまれた赤子を置いて、逃げるように出ていった。

赤子は、大声で泣いている。

ユキは、恐る恐るその赤子に近寄って、ゆっくりと抱き上げた。

「あんたも大変やったの。ほれ、ユキばあちゃまじゃ。ほれ。ユキおばあちゃまやよぉ。泣き止め、ほら。なあんも心配せんでええけの。の。だあいじょうぶだで」

翌日、ユキは、その子の出生届を提出するために役場へ向かった。

だが、役場の木製の机の上で、孫の名前がまだないことに気づく。

けれど、筆を握るその手は、すぐに滑らかに動いた。

孫の名は、自分の命を救ってくれた恩人の名をとった。

「おい、あんたの名前、道雄にしたでの」

おんぶ紐で背負った背中の小さな孫、道雄に、ユキはつぶやいた。

もしサポートして頂けた暁には、 幸せな酒を買ってあなたの幸せを願って幸せに酒を飲みます。