【ベルギー編-1】ヨーロッパ、ビールへの旅

はじめに

2023年の4/12-4/27までのおよそ2週間、ヨーロッパへビールを飲みに行く旅に出ました。

元々開業前に行くつもりでしたが、コロナ禍ということもあり断念。数年の時を経てようやく行くチャンスが訪れました。

今回はベルギーのブリュッセルに始まり、陸路でケルン、デュッセルドルフ、ベルリン、プラハ、ピルゼン、バンベルグ、ミュンヘンと名だたるビール都市を巡り、その土地ごとのビールを体が許す限り楽しんできました。

旅に出るにあたり、たくさんの方に情報を提供していただき素晴らしい景色に出会うことができました。Pigalle Tokyoのヒデさん、チエさん、CRAFTROCK Brewingの諒さん、Pilný Piják Tokyoの神林さん、流浪のブルワーのなる君、ありがとうございました!

ヨーロッパのビールカルチャーの今を伝えると同時に、次なる誰かの旅の参考になるような記事になれば幸いです。

写真中心の備忘録のような形でまとめますので、読み物としての面白さには欠けるかもしれませんが、一緒に旅をしているような気分になってもらえたら嬉しいです。

今回の旅のメンバーはパシフィックから大庭と、山本、そしてCraft Beer Market神田店に勤める赤間くん、元Gold’n Bubスタッフのくるみちゃんの計4名でした。

4/12(水) 1日目

旅の始まりは4月12日の水曜日。今回はANAの10:50成田発、ブリュッセルまでの直行便でした。昨今の情勢からか10年前の2倍近い航空券に驚きましたが、安い便だとエチオピア経由で30時間かかる飛行機などしか無くて結果的に最短で向かえるANAにしました。贅沢な気もしましたが数万円の差だったので時間をお金で買ったということになります。12時間ちょっとのフライトでしたが、直行便という事もあり荷物のトラブル等もなくすんなりと入国。時差の関係でブリュッセル空港に着いたのが同日19時頃でした。

空港から市内までは電車で30分ちょっと。日が長く、20時過ぎでようやく夕方くらいの雰囲気だったので安心しました。電子式のキーボックスに戸惑い、ややチェックインに時間がかかりましたが無事に宿に到着。旅の疲れも感じましたが、荷物を置いて早速、街に出ました。

Moeder Lambic Fontainas

記念すべき1軒目は宿からほど近い「Moeder Lambic Fontainas」へ。歴史あるビアパブというよりかは、ややクラフトよりの雰囲気の名店です。

XX Bitterなどを飲みながら、ベルギー着いたなー!という実感がじわじわと湧いてきました。ベルギーにしては珍しくドラフト中心の同店。店舗入り口には小さな醸造タンクもありました。仕込み設備はなかったので、どこかから麦汁だけ運んできてるのか?と。フランス語訛りきつめのお兄さんが優しく接客してくれました。3-4杯飲んでこの日はおしまい。あいにく雨が降ってきましたが、グランプランスにも立ち寄り、1時過ぎに就寝しました。

4/13(木) 2日目

朝は7時頃には起床。夜ちゃんと寝れたので以後、時差ボケはあまり感じなかったです。朝ご飯ついでで中心地を散歩しました。4月ですが、割と肌寒かったですね。東京でいうところの2月くらいの感じでしょうか。軽めの朝食のつもりで入ったカフェでしたがパニーニとコーヒーのセットでおよそ1300円。1€=150円だったので、円安のキツさを改めて実感しました。

Brasserie de la Senne

この日の最初の目的地は「Brasserie de la Senne」。”Taras Boulba”や”Zinne Bir”などを作るブルワリーで、現在は三軒茶屋の「Pigalle Tokyo」が日本への輸入も行っています。ベルギービールにしては、ホップが特徴のスタイルも多く僕も大好きなブルワリーの一つです。ピガールさんのおかげで、ブルワリーの見学もせていただきました。案内してくれたのはオーナーのベルナルドさん。彼らの新しいブルワリーはブリュッセル市内から徒歩で30分ほどの工業団地のような場所にありました。

Braukon社製のブルーハウスは1仕込みがおよそ6,000Lで、最大で1日に4仕込みできるそうです。(現在はそこまで作ってはいない)

印象的だったのがタンクの形状。一般的には発酵タンクと熟成タンクがあり、両者の違いは底面の形状にあります。前者は酵母の回収や沈殿物の除去、容器内の対流を生まれやすい逆三角錐のような形状であることがほとんどです。対して後者は底面は平らでヘッドスペースが少なめになっていることが多いです。

ですが、ここではその2種類のタンクがありましたが、用途が真逆、つまり発酵タンクの底面はフラットで直径が大きく、背は低めに作られていました。これは酵母へのストレスを減らし、理想的な香りを得るため。タンクが細長くなるほど水深が深くなり、それが酵母へのストレスに繋がるので、水深が2mを超えないようなタンクの設計になっているのです。さすが、ベルギーと思わず唸りました。

また商品のほとんどは瓶も樽も容器内で2次発酵を行い完成されます。通称ウォームルームは室温が25度に保たれ、上部と下部で温度の差が出ないような換気システムも搭載されていました。

原料であるモルトはベルギー産のものを主に使用し、ホップはドイツのテトナンガー産を中心に使っているそうです。

ブルワリーを案内していただいた後、タップルームでいくつかのビールを試飲させていただきました。1杯目は”Zenne Pils”。これが目の覚める美味しさでびっくり。恥ずかしながら思わず2口くらいで飲み干してしまいました。De La Senneらしく、華やかなホップフレーバーが特徴なのですが、しっかりとモルトの風味も感じられ、次の1口が飲みたくなるような完璧なバランスでした。続いて”Taras Boulba”もいただきました。僕も大好きなビールなので、日本でもよく飲みますが現地クオリティは抜群の美味しさでした。こちらもしっかりとした苦味がありながらキツさはなく、”ホップの香りを纏う”飲み口で杯が止まりません。最後に”Crianza”というビールも。こちらはスタイルでいうとFranders Red Aleになるようですが、ブレタノマイセスらしいファンキーさのある香りと個性的だけど品のある酸味とのバランスが絶妙で、複雑かつ懐深さもあり最高でした。ピルスからサワーエールまでと、その幅の広さとビールのクオリティから、非の打ち所のないブルワリーだなと改めて思いました。またベルナルドさんの人柄も最高で、きっと忙しいはずなのにそんな素振りは見せず、あらゆる質問にも笑顔で答えていただき本当に嬉しかったです。

この先の旅の中で、”クラフト”と”トラディショナル”という視点からブルワリーついて考える機会がたくさんありましたが、大切なのは伝統とか流行とかではなく、品質と独自性なのではないかというのをDe La Senneのビールやその姿勢から感じたのでした。

改めて、ベルナルドさん、そしてピガールのヒデさん、チエさんありがとうございました!

Brasserie Cantillon

De La Senneを後にして市内の中心地へ戻りました。ベルナルドさんにランチスポットを教えてもらいたどり着いたのが「Noordez」という屋台のような雰囲気の海鮮料理店。

レモン、オリーブオイル、ハーブでシンプルに味付けのされたマテ貝やサーモン、生ガキなどを頼みました。そしてここでもZenne Pilsを発見。興奮冷めやらぬ僕らは、昼から気の向くままに飲み続けたのでした。

その足でお次は「Brasserie Cantillon」へ。市内中心部から徒歩10分もかからない場所にあります。言わずとしれたランビックメーカーですが、そのイメージから想像するより街中にあってちょっと戸惑います。

ここでは簡単な説明書きを元に、セルフツアーと称して自由に醸造所内の見学が可能です。

De La Senneと対照的で、もはや博物館クラスの古い醸造設備を今でも使ってビールを作っています。ほとんどが銅製で、櫂などの回転部分は大きなベルトで駆動するようです。建物の2階部分に醸造設備が置かれ、屋根裏部屋的な位置にクールシップと呼ばれる麦汁の冷却層があります。煮沸後の麦汁をこの浅いプールのような容器に入れて一晩かけて酵母が活動しやすい温度まで冷まします。この時に空気中に存在する菌などが、降り注いでくるように、麦汁の中に集まっていくのです。季節や温度に合わせて部屋の小窓を開け閉めして適度な温度まで冷まし、それらの麦汁は木の樽に移され、最低でも1年、長い物だと3年にも及ぶ発酵プロセスに入ります。

当然、自然に身を委ねる醸造のため腐敗のリスクと隣合わせなので、醸造時期は冬に限られます。以前聞いた話だと、朝起きて庭の芝生に霜が降りていたらその日が仕込み日となるそうです。

最も古典的なビールとも言えそうな製法でありながら、科学が発達する前の人の経験側をベースとしたビール造りの方法や、伝統を受け継ぎつつも芸術レベルまで高めたその品質からやはり唯一無二の存在だよな、と改めて思いました。

ツアー後は、テイスティングルームでビールの飲み比べを。ストレートランビック、グーズ、クリークと3種を少量ずついただき、ボトルリストの中から気になった2本のビールもいただきました。

「Radikon」とのコラボレーションで作られた白ワイン用のぶどうを使ったものと、イタリアのBarberaという品種のぶどうを使ったものをチョイス。ランビックらしい、複雑な酸味や香りに、ぶどうからくるタンニンや果実味が加わり、ビールという概念では推し量れないような素晴らしい味わいでした。

他にも気になるビールが山ほどあったのですが、時間の都合で断念。また来なきゃ!

La Tana

さすがに飲みすぎてちょっと疲れたので、宿で一休みしてから晩御飯を食べに再び街に繰り出しました。中央駅を越えた少しオシャレな?エリアにある「La Tana」というレストランが目的地です。ここは旅の計画を練っている時にベルギーまで行ったら「Antidoot」飲みたいよね、という話をしていて、ホームページから取扱店であるという情報を得ていたので楽しみにしていた場所でした。

Google Mapによると営業時間は19-21時の2時間。いざ開店時間にお店に着いたものの、「今日は予約でいっぱい」と。小さな店だし、しょうがないかと。別日の提案もしてくれたのですが、こちらの予定も合わず。素直に諦めようかと思いましたが、店内のセラーから漂うオーラが半端ないのです。Antidoot、Mills、Kemker、他にも当然ベルギーのランビックや見たことの無いイタリアのサワーエールなどがラインナップしています。ダメ元で、今日入れる時間はないか、なんならビールだけでもなんて話しをしたところ「20時ならいいよ、食事もOK」と。あっけに取られましたが、ラッキーでした。

すぐ近くにある、「Le Bier Circus」というお店で時間を潰しつつ20時に再び「La Tana」へ。

イタリア訛りのご主人と奥様(恐らく)の2人で切り盛りするお店。看板にもRoman Cuisineとあるようにパスタをメインとしたイタリア料理のお店でした。

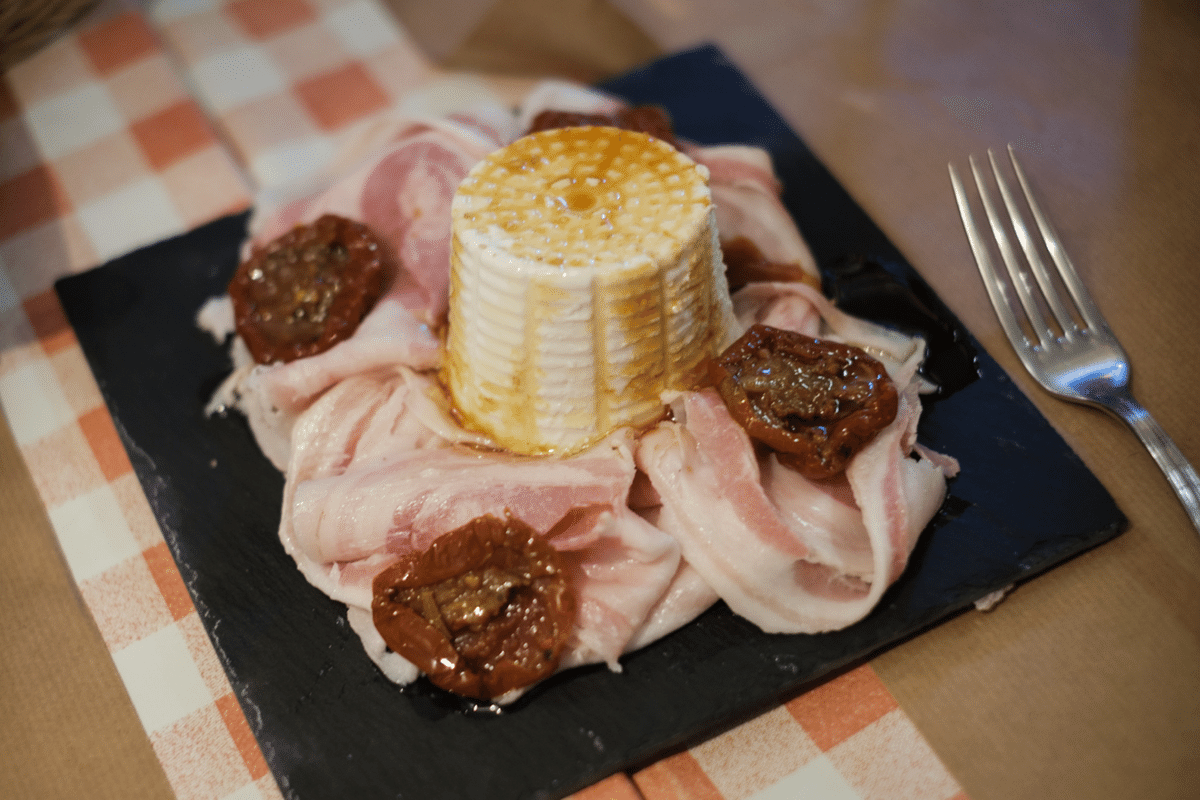

自家製のパンチェッタをつまみに、早速、Antidootのサイダーをいただきました。

赤ワインが入っていたバレル(なんならワインの残滓も残ったまま)で熟成されたサイダーでリンゴとブドウのキャラクターをはっきりと感じつつその独特な一体感もある愉快な一杯でした。

続いてMillsの”Hellertau Saison”を。ちょっと酸疲れしてたので、クリーンなセゾンでもと思ってチョイスしましたが、こちらもしっかりサワービールでした。クリーンな酸味がありながらホップのフレーバーも感じられとても美味しかったですです。

自慢のカルボラーナや、トリュフの効いたパスタも到着。やや塩味はきつかったですが、手打ちのパスタの食感やチーズからくるしっかりとした旨味もあり最高。

ビールは再びAntidootより、日本の品種の枇杷を使ったサワーエールを。これが、ある意味この旅で一番印象に残ったビールかも。というのも、香りこそ複雑で豊かですが強烈な渋みが口に広がります。種をそのまま食べているかのようで、みんなで悶絶しながら飲みました。笑 酸のダメージもあり後半にかけては修行感すら出てくる始末。まあ、これもいい思い出ですね。

店主は何かと話しをしてくれたのですが、どうやら日本の音楽やアニメが好きなようです。最後には「なんか一本空けるから、一緒に飲むか」と誘ってくれたのにこちらはほぼ全滅寸前。結局、Cantillonの樽で熟成させたスコッチを振る舞ってもらいました。無類の酒好きな様子が伝わってきて、その人柄、料理、ビールのラインナップとどこをとっても最高なお店で、またブリュッセルに来た際には必ず訪れたい場所になりました。

酔い覚ましも兼ねて、ゆっくり歩いて帰り1時頃には就寝。2日目にしてかなり濃い日を過ごせて大満足だったのでした。

つづき

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?