大学助教×大学生x元大学教員→現企業研究者が地方都市におけるVRと大学での学びを語る

はじめに

この記事は2019年3月1日、GREE VR Studio Labはによって開催されたVR研究系ワークショップ「VRSionUp!#2」に端を発する。このイベントは「VRを通したイノベーションの発掘」を目的として、VRに関する研究の展示やVRChat内の会場との連携にあわせて、この回においては特別に、会場には会津大学・山形大学・新潟大学からこの記事の執筆者である私を含めた4人の大学生が招待された。

この大学生たちは2019年2月にGREEが開設したクラウドファンディングサービス『Fanbeats』のプロジェクト第1号「【地方在住VR学生応援】 会津・新潟・山形のVR学生に世界の舞台を感じさせたい!」によって招聘されたメンバーで、その内の一人がこの記事の筆者・渋谷宣亮だった。クラウドファンディングで地方在住のVR大学生を東京に呼んで応援したいということで、学生の東京への交通費への出資を募ったのだ。当日は招待された学生に加えて学術的研究のVRコンテンツが複数展示されたほか、「バーチャルマーケット2予習会」としてVRChatへの会場の映像の中継が行われるなどVRの様々な分野が一同に集合した場所となっていた。

幸いにしてクラウドファンディングは成功し、私は今回のクラウドファンディングの出資者へのリワードとして「Web上で取材して記事を書く」提供することとなった。支援者は石塚裕己先生。今回の記事ではこの大学教員の石塚裕己先生と企画の発起人であるGREE VR Studio Labのディレクターの白井暁彦先生、新潟大学に通う大学生の筆者(渋谷宣亮)の3人で行った2時間に及ぶオンライン対談抜粋である。

登場人物紹介

・石塚 裕己(いしづか ひろき)先生

2019年4月より大阪大学基礎工学研究科助教(取材当時は香川大学創造工学部助教)。慶應義塾大学で博士の頃から主に触覚再現に関する研究しており、日本機械学会、計測自動制御学会、日本VR学会などの学会に所属している。石塚先生は新潟県出身ということもあって今回のクラウドファウンディングへご参加いただきました。

・白井 暁彦(しらい あきひこ)さん

GREE VR Studio Labディレクター、デジタルハリウッド大学大学院客員教授。90年代からVRエンタテインメントの研究をしており、2010年から2018年まで神奈川工科大学情報学部情報メディア学科の准教授。現在はGREE子会社のWright Flyer Live Entertainment (WFLE, Inc.)と共にVRエンタテインメントシステムやVTuber事業に関連した研究開発をしている。

・渋谷 宣亮(しぶや のぶあき)

この記事を書いた人。新潟大学の工学部に通う新潟県民で、個人でゲーム開発をしたりフリーライターとしてVR系やゲーム系のメディアで記事を書いている。よく自画像を描く。

地方とVR

対談はクラウドファンディングのテーマでもある「地方とVR」の話題から始まった。石塚先生が本クラウドファンディングを支援したのは白井さんのツイッター(Twitter:@o_ob)がきっかけで、「東北・北信越の地域からはVRに関する発表が比較的少ないのだがのだが、意外にも意外にも新潟と東北のVR系大学生のクラウドファウンディングの話が出てきたことが興味深かった」と語る。実際には新潟大学には触覚センサの研究をしている寒川先生もいらっしゃるが、石塚先生に指摘されるまで筆者は知らなかった。

また、石塚先生は地方ではコミュニティが分断されていることを指摘する。大都市圏では鉄道交通が発達しているため、近隣都市への移動が容易であるため交流しやすい。しかし、新潟では山形や福島などの県外はおろか、県内でさえ距離が離れている場所との交流が起きにくいのだ。

それに続いて白井さんは「地方で高校生がVRのコミュニティを起こすのは難しい」と指摘した。VRの機材価格低下で経済的な障壁の多くは課題は解決していくが、それ以上に「人の繋がり」を築くことが難しい。筆者も大学でVRに関心のある学生に巡り合うまで2年かかった。高校生なら尚更だろう。

白井さんは日本科学未来館や新潟県立自然科学館でエンターテイメント性の高い科学館展示物の開発に従事していた経験があり、新潟にも科学やVRなどの先端技術との繋がりを築くの素養はあると認識しているという。しかし、仮に高校生がVRに興味をもったとして、自分自身が作りたいものを作れるだけの適切な技術情報やプロデュース技術、コミュニティ形成の手法を得るための助言をする人物や場所を知らせるためのサポートは十分とは言えない。むしろSNS世代ならではのネットと地域のパラドックスが存在するのが現状であり、これを変えていくための新しい仕組みが必要だと考える。

具体的には「VRに興味があったとしてソフトウェア(プログラミングやCG)かハードウェアかによって選ぶべき進路は違うはず」だが、大学に入ってから、その多岐にわたる専門分野に気づき、「進路を間違えた!」と後悔する人もも珍しくない(筆者もそのうちの一人である)。こうしたミスマッチングは学生自身の進路に対する分析が足りないから発生するのだが、白井さんはこうした自己分析の不足は前述のSNS世代においては地域社会と大都市において共通に存在するが、特に受験勉強に対する意識の違いも原因の一つとして分析している。中学受験の一般化により、小学校後半から受験勉強漬けになることで「自分のやりたいこと」に対して向き合う時間が少なくなる一方、自分のやりたいことに気が付くのは受験勉強が終わってからになってしまうのだ。

データを見みると、新潟大学に進学する学部学生の「県内:県外」比は35:64である。県内から県内の国立大学に進学する学生が1/3以上であることは、進路のマッチングの上では当然ながら、県内の国立大学の学部構成や研究活動にある程度の影響を受けている可能性がある。

https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2016/03/h26jittai.pdf

また地元の産業も大きく影響があるだろう。例えば学生の志望先がゲームやVRといった特殊な分野だと、なかなか目に付く距離で周囲に相談できる大人がいないことも多い(これは大都市でも同じことかもしれないが)サービス業や機械工業などの製造業と異なり「目に見える産業」と違って「目に見えない産業」との接点は限られてしまう。筆者も小学生の頃からゲーム業界を目指して生きてきたが、業界の人に相談できたことはないし、親や教師から業界に向けた具体的な助言を得ることも少なかった。学生が特殊な分野のスペシャリストに相談できる機会は都会でも十分に多いとは言えないが、それでもいざ出会うとなると、距離コストや移動時間などがあり、機会は往々にして都会に集中しているのだ。

もしVRが普及して物理的な距離を超えたコミュニケーションが可能になったら?この課題は解決されるのだろうか。それとも、VRがあったとしてもFace to Face(現実で対面すること)とVRの差は埋められないのか?それはまだわからないが、今回の取り組みのようにVRをきっかけとして、地方都市の学生と、その難しさを知る石塚先生との対話がこの問題の姿を浮き彫りにし、差を埋める役割を果たす可能性は十分にある。

石塚助教と学ぶ「触覚」の研究

石塚先生と白井さんのディスカッションは次第に大学の研究の話題へと移行した。工学の専門的な研究に疎い筆者にとっては難しい内容もあったが、これから大学に入る人が気になるような研究室の事情や流行についても語られた。

石塚先生は電気刺激や静電刺激といった方法でや静電刺激といった方法で触覚を再現する技術を研究している。慶應義塾大学の学生だった頃はMEMS(微小な電気機械システム)等の技術等の技術を使使って新しいデバイスを作ることも良いが新しいデバイスを作ることも良いが、それに加えて実際に使える触覚デバイスを実現するためにはどうすればいいかを考えるようになった。それに加えて実際に使える触覚デバイスを実現するためにはどうすればいいかを考えるようになった。そのため、石塚先生は博士課程の終わりごろに「実際に使えるもの」を考える方針に変えたそうだ。

筆者がこのタイミングで石塚先生に触覚に関する基礎的な質問をしたころ、専門家2名による「触覚」の解説が始まった。日本語では「触覚」にまとめられる言葉でも英語ではHapticやForce Feedback、Tactileなど複数が存在する。例えば、全身を振動させるアーマー状のVRデバイスは「Vibro-Tactile」に相当するもので、Logitec(日本ではLogicoolブランド)などが製造・販売するレースゲーム用のハンドルコントローラーはForce Feedbackに分類される。

石塚先生が研究している対象は「表面の触り心地」で、これはTactileに分類できる。この分野は未だ研究段階の分野で電気的な技術で実用化された例はほとんどないという。逆に言えば将来的な発展が期待される技術ということでもある。Tactileの研究では「表面の触り心地」を再現するディスプレイを作ることが一般的だが、石塚先生は高機能な触覚ディスプレイの実現を目指すことことに加えて、指内部の神経のシミュレーションをすることで触覚ディスプレイに送る信号の計算・レンダリングの方法を構築するという逆算的なアプローチも研究している。

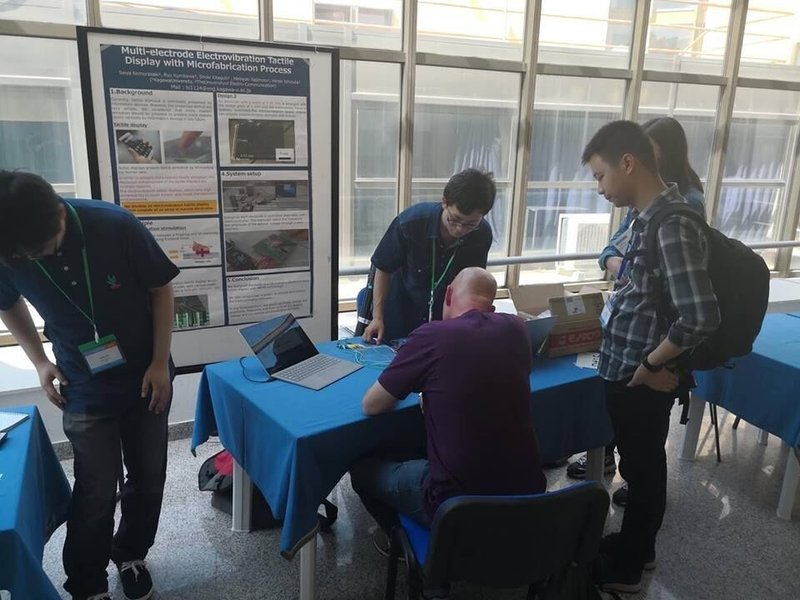

話題は研究内容から「研究室を選ぶ大学生」へ移った。一般的に大学生は3年生から4年生になる時期に自分が所属する研究室を選ぶのだが、石塚先生の研究室にはどのような学生がくるのだろうか?ご本人にによれば「Tactileはあまり人気のある研究ではない」らしい。機械の学生には具体的なイメージがわかないため、何をするのかがよくわかっていない学生が入ってくる。そういう学生には自由に研究に関することを提案してもらったり、国際学会のデモ発表を経験してもらうなどして、モチベーションを高めてもらっているそうだ。機械の学生には具体的なイメージがわかないため、何をするのかがよくわかっていない学生が入ってくる。そういう学生には自由に研究に関することを提案してもらったり、国際学会のデモ発表を経験してもらうなどして、モチベーションを高めてもらっているそうだ。

ちなみに、機械系の学科における人気の研究はロボット分野が定番で、最近はその中でも特にロボット分野が定番で、最近はその中でも特にパワーアシストスーツが人気が人気だという。確かに出来ることが目に見えてわかる分野であるし、役に立ちそうと思える。

助教と元准教授が語る大学の豆知識

トークは次第に石塚先生の研究内容から大学の助教と元准教授による研究室事情の話題で盛り上がった。

かつて昔の国立大学では「小講座(ゼミ、講座制、小教室制)」と呼ばれる制度があり、講座単位で教授(大先生)と准教授(若先生)、助教の3人が縦の繋がりを維持したまま研究室を維持していたという。現在でもこの制度は一部の国立大学で文化として残っていて、若い人は講座主催者となる大先生に尽くすことが求められる代わりに、予算を獲得しやすかったり、教授からの助言やOBとの繋がりを得やすいなどの利点がある。また、小講座が撤廃された大学では教授と准教授、助教がそれぞれ独立して研究室を持つ形となっているそうだ。

一方、小講座に対する形式が「大講座制」(もしくは一般的に「研究室」)は私立大学に多く見られる制度で、教授、准教授、助教がそれぞれ職位に応じた数の学生を指導するシステムとなっている。また、博士課程の学生を指導する先生(D号)と修士課程の学生を指導する先生(M号)は大学ごとに認定された格があり、一般的には助教は博士課程の学生を指導できないのだそうだ。つまり、先生が一人なので、博士課程や修士課程の学生が学部学生の指導を行うことも一般的であるし、学生のうちにチーム編成や管理者・教育者としてのスキルを得る機会もある。一般的には明らかになっていないが、教授と准教授、助教がバーチャルな小講座制を運営している場合もあり、研究室に入ると、名目上(ノミナル)の先生ではなく、バーチャル(事実上・代理)の教員に指導を預けられることもありえる。

これら小講座・大講座の制度はどちらが優れているという訳ではなく、国立か私立かによる、ということでもない。例えば香川大学は大講座制で大阪大学は小講座制である。上記のように名目上の運営と実際の指導が異なる場合もある。これから大学を選ぶ高校生が大学選びの際にできる努力は、志望する大学・学科のHPを見て各研究室の教員の構成を参照し、オープンキャンパスで直接聞いてみるのが一番ではないだろうか。もちろん先生だけではなく、そこで暮らす学生さんに生の声や先生方の異動や課題なども伺ったうえで、これらの違いを知った上で自分に合った研究室を選ぶようにすることで、不測の不幸を避けることができる可能性が高まるし、大学選びにおけるモチベーションや大学入学後の学習意欲、同門を目指す学生同士のコミュニティ形成も向上するだろう。

大学院と就職活動のアレコレ

大学生は4年生から研究が始まる場合が多いが、石塚先生は「学生が研究を通して研究者として研究者としてできあがるには3年かかる」と考えている。一般的に大学の先生は学生に大学院への進学を勧めることが多く、多くの国立大学において大学でも工学部は大学院へ進学する学生が多数派である。

白井さんは近年の経済の好景気化によって大学院へ進学する学生が減っていることを指摘しつつも、大学院に行くことで「化ける」学生が多くいると主張する。自分の進路や適性についてさまざまな可能性を洗うことは大変重要で、学生の中には就活の内定が決まり始める5月ごろから就活に疲れて研究に没頭し始め、大学院への進学を決めることもあるのだとか。逆に最初から「勉強したりないから進学したい」と主張する学生は怪しく、そういう人は普段からあまり勉強していない可能性が高いという。

かくいう白井さんも学部学生時代は一度就職活動をし、その後(内定企業の成長可能性の低さから)大学院に進学を決意した。また修士での就職活動時は、某大手ゲーム企業の企画職で内定を獲得した経験あるという。、ゲーム企業の企画職(ゲームプランナー)を目指す筆者に対する助言が「『院を卒業した方が給料が上がりやすく、上級職に就きやすい』という一般的な売り文句以外に、研究者としての基本的なスキルを積み、研究室のリーダー、ネットワークの管理者としてプロジェクトを自ら提案して率いて活動することが重要な経験だった」と語る。筆者は「自分は技術職に就きたいわけじゃないし…」と考えたために就職活動を優先したが、技術職を目指す人もそうじゃない人も大学院への進学は真剣に検討する必要がありそうだ。

そのほか、白井先生から就活中の大学生への助言として「採用で落ちても引きずらないこと」、「最後の最後で内定辞退するのは企業にも落ちた学生にも迷惑だから避ける」、「ゲーム会社は(他の業種と異なり)学校からの推薦での採用はほぼ行わない」といったことを取り上げていた。

また、私が実際にゲーム企業への就職活動をしている経験からの助言としては「何かしらの集団活動・チームの作業を経験しておくこと」が非常に重要だ。あらゆるゲーム会社はほとんどが十数人から数百人のチームの共同作業であり、そのため学生に対してもチーム作業の経験が問われるのだ。私は大学に入ってからほとんどサークル活動に参加せずに個人で活動してきたので非常に困っていたが、本クラウドファンディングに参加するきっかけにもなったANYハッカソンの経験を提示することで解決できた。もしあまりサークルや部活に参加していないけれどチーム作業の経験が積みたいのであれば、ハッカソンやインターネット上で開催されるゲームジャムに参加してるとよいだろう。

また、私が実際にゲーム企業への就職活動をしている経験からの助言としては「何かしらの集団活動・チームの作業を経験しておくこと」が非常に重要だ。あらゆるゲーム会社はほとんどが十数人から数百人のチームの共同作業であり、そのため学生に対してもチーム作業の経験が問われるのだ。私は大学に入ってからほとんどサークル活動に参加せずに個人で活動してきたので非常に困っていたが、本クラウドファンディングに参加するきっかけにもなったANYハッカソンの経験を提示することで解決できた。もしあまりサークルや部活に参加していないけれどチーム作業の経験が積みたいのであれば、ハッカソンやインターネット上で開催されるゲームジャムに参加してるとよいだろう。

筆者が就活の面接で経験した事故

ここまでは石塚先生と白井さんのトークが中心で筆者は聞き手だったのだが、ここからは4月から大学4年生になった筆者も前のめりにトークに参加し、就職活動の具体的なコンサルティングがはじまった。筆者は取材前後の時期にも就活に関する色々な課題とぶつかっており、筆者の就職活動に大きな刺激を受けた。

まず個人的な経験を吐露した。筆者はとある大手モバイルゲーム会社の新卒採用の面接を3月に受けたのだが、そこで2つの「苦い経験」に遭遇してしまった。一つ目は、面接官(ゲームプランナー)から「話し方が回りくどい」とその場で説教が始まったことだ。確かに筆者は人並みに自然な会話ができる人間ではないのだが、面接中に「アドバイスという名の説教」が始まって非常に驚いた。

これに対して白井さんは、「おそらく『わざとそういう態度』をとって反応を見ているのではないかな?な」と前置きしたおうえで、「ゲーム会社の人のほとんどすべては業務として多くの人と会話をする仕事であり、その『効率』は大変重要」と指摘した。見えない仕様のヒアリング、求めるクオリティ、ターゲットやビジョンの共有、動的に変わるスケジュールやプライオリティの確認は仕様書以外にはすべて30分程度のミーティングで解決していくべき内容であり「大学生のおしゃべりとは喋り方のスピード感覚が違う」、と指摘した。「例えば、プランナー系の面接者の会話のスピード感覚に追いつくためには相手の思考能力以上の高速な言語化能力が必要」とのことだったが、筆者が今から具体的な対策をするのは難しいので将来ゲームプランナーを志望する読者に託したい。

また、2つ目の苦い経験は面接官から「強烈なマウント」を取られたことだ。面接に呼ばれたその会社での面接は、筆者と面接官の互いの自己紹介から始まったのだが、面接官の自慢話らしきトークが始まっのたで『へぇ~、すごいですね』と反応したら「リアクションうっっっっっす!」と反応されてしまった。これには筆者も思わず面食らってしまい、何と言えば良いのかわからなかった。向こうとしては場を和ませる冗談のつもりかもしれないが、こちらからは『生きている世界が違う』としか考えられなかった。

面接官のこの発言には白井さんも若干驚いていたが、筆者に対して「ゲーム会社は自分のことが大好きな人間が多いこと、そうでなければつとまらない面もある」と一言。また先ほどと同じく「面接官が学生を試しているかもしれないこと」。「マウントを取られたらマウントし返して上手く切り抜けることを期待されている」といった助言をいただいた。それにしても、面接官にマウントを取られた学生はその企業に対する心象が間違いなく悪化するため、筆者が事故に遭遇した会社で今後こういった面接の事故の発生が防がれることを切に願う。

大学の研究室を想定した模擬面接

トークも終盤に差し掛かって来た頃、先述の面接の話題が発展して先述の面接の話題が発展して白井さんから私に対して私に対してに「大学でVR系の研究室に入ることを想定した模擬面接をやってみましょう」と提案された。。石塚先生と白井先生がそれぞれ用意した質問に対して筆者が答え、筆者の回答に対する助言を行うという形式だだ。私私宇は突然のことに動揺したが、自分自身について「ゲーム・VRの分野に近い研究室を志望している」という設定で回答した。

以下は質問と回答、解説を簡略化したものを順番に並べる。

Q1:指導できない範囲で困難にぶつかったらどうするか?

A1:自分で調べて解決する。

解説(石塚):この回答は50点。友人から他の大学の先生まで頼り、詳しい人を探して質問しよう。その代わり人に頼られたら協力すること。

解説(白井):「他人を巻き込む」のは「自分だけで努力する」よりは悪くない。でも巻き込んだ勢いで良い話にする流れを作ることに躊躇しないこと。たとえ教科書通りに「自分だけで努力します」と言ってみたとしても、時間効率の悪い人は評価されない。

Q2:大学院への進学するか?

A2:研究を継続できるなら進学する。

解説(白井):その回答、「なら」は不安になる。普通は金銭的な都合など「進学しない」に明確な理由があるが、進学自体に条件があることは不自然に感じる。

Q3:具体的に何の研究がしたいか?

A3:「時間の同期」をテーマにしたソフトウェア・サービスの開発をしたい。

解説(石塚):サービス企画としてはともかく、卒業研究をする上で工学部だから実験することを考えよう、例えば企画提案のさらに先としてユーザスタディを優先するべき。

解説(白井):仮に企画者ならそこで工学のフリをするのではなく、どうやって「エモさ」を研究にするか真剣に方法を提案するべし。結局のところ、どのような方法でもデータを取らないと感覚的、確率的な話になってしまい研究にも開発提案にもならない。

Q4:VR学会に興味はあるか?

A4:興味はあるが知らなかった。自分はゲームが中心なので興味の本筋ではない。

解説(石塚):挑戦が感じられない。

解説(白井):「自分の無知」でマウントを取るのは一番最低な印象を受ける。知らないなら知らないで、「知らないこと」に喰いついていくべき。

筆者としては散々な結果となってしまったが、この模擬面接の失敗から学べば今後に活きる可能性もあるはずだ。

クラウドファウンディングを振り返って

今回のクラウドファウンディングは会津・山形・新潟の大学のVRサークルがVRハッカソンを開催するためのスポンサーを探している際に様々な巡り合わせの様々な巡り合わせの連続によって起きた奇跡のような奇跡のようなものだ。もちろん、東京のイベントに参加して刺激を得たいという地方大学生たちの強い意思があってこそクラウドファンディングが成立したのであって、実際、私ももちろん、東京のイベントに参加して刺激を得たいという地方大学生たちの強い意思があってこそクラウドファンディングが成立したのであって、実際、私もこのクラウドファンディングによってによって普段触れられられない学術的なVRの知見や、普通は普通は一生直接会えないような範囲でような範囲でVRに関わる人々と直接出会うことができた。今回のイベントはとにかく刺激に満ちた時間だったように思う。今回のイベントはとにかく刺激に満ちた時間だったように思う。

また、筆者は今回の対談を通して「新しいことへの興味」を持ち続けることの大切さを再確認することができた。今後は自分の詳しくない分野にもまずは前向きに興味を持ち、様々な学会に参加してみたいと思うようになった。今後は自分の詳しくない分野にもまずは前向きに興味を持ち、様々な学会に参加してみたいと思うようになった。これから大学への進学を目指す読者の方はぜひ新しい知識への渇望や学びへの貪欲さを抱き、困難に直面したら呼吸するように切り返すことを大事にしてほしい。

加えて、もしあなたが何かしらの特殊な趣味を持つ高校生であれば、まずは周囲によき理解者や友人がいないかを探してその人たちとの関係を築いてほしい。仮に見つからなければインターネット上で探してたり地元の人を呼びかけてみてもよいだろう。そうして築いたネットワークは間違いなく財産となるし、そういった活動は思いもよらなかった人々、もしかしたら遠い場所にいると思っていた人々との新たな関係を築くチャンスにも繋がるのだ。

最後に、このような原稿を書き起こすご機会をいただいた石塚先生、白井さん、そして最後まで読んでいただいた皆様に感謝を記しつつ筆を置きたい。

支援していただけると、そのお金が私のゲーム購入資金となります