社会的責任の定義は曖昧

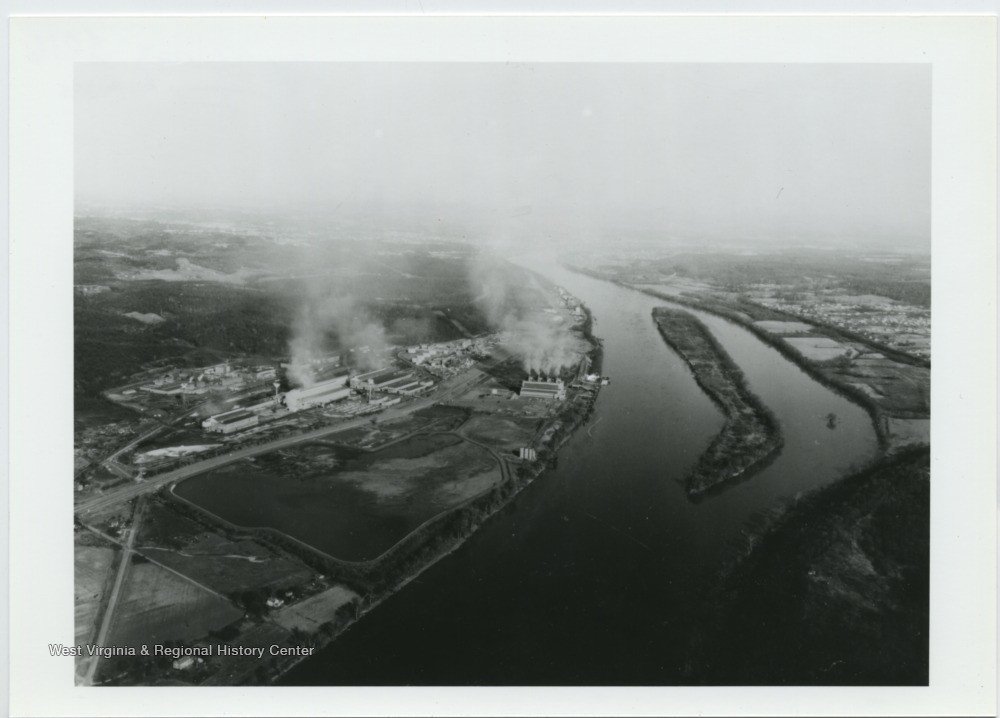

アメリカのウェストバージニア州にビエナという町があります。

ビエナは約1万人ほどが暮らす小さな田舎町です。

そんな美しいビエナですが、かつて経済に困窮していた時代がありました。

このnoteでは、そんなビエナの町を救うために行動したとある企業の話を基に、社会的責任という言葉がいかに曖昧でとらえ難いものかについて考えます。

▼ビエナの経済危機と救世主

1920年代末、ビエナの経済は低下の一途を辿っていました。ビエナの経済は石炭産業によって成り立っており、多くの労働者が石炭工場で労働していました。しかし、時代の変化とともに石炭の需要が低下、ビエナの経済もそれに併せて落ち込んでしまいます。人々は経済の柱であった石炭産業を失ったことで、働くことも、生活することもままならなくなってしまいました。

そんな状況でも、大手化学会社「ユニオン・カーバイド」は彼らを救おうと行動します。同社はなんとかしてビエナの人々を救いたいと考えます。まさに、ビエナの町に雇用を生み出すことで、社会的責任を果たそうとしたのです。

▼不経済な土地ビエナに工場を建てる

ユニオン・カーバイド社はビエナの経済を救うため、ビエナに工場を建設する計画を立てます。しかし、すぐに問題が見つかりました。

ビエナは粗悪な土地だったのです。石炭は質が悪く、処理に多大なコストを要します。さらに、処理のためには多量の灰と煙を排出し環境への影響も大きかったのです。合理的に考えれば、ビエナに工場を立てることにメリットなんて一つもありません。それでも、ユニオン・カーバイド社はあえてビエナに工場を建てることを決断しました。

全ては住民の雇用を創出するためです。

経済が冷え込んだビエナの町に1,500人の雇用をもたらすため、その周辺にある炭鉱に500人以上の雇用をもたらすため、採算度外視の計画です。また、環境にも配慮して、当時としては最新鋭の公害防止設備を設置しました。

▼雇用を生んだものの…

1951年、工場は操業を開始しました。

ユニオン・カーバイド社は「救世主」として大々的に取り上げられました。

「ユニオン・カーバイドのおかげで雇用が生まれた!」

「ユニオン・カーバイドは社会的責任を果たした!」

「ユニオン・カーバイドは素晴らしい功績を残した!」

政治家、政府関係者、教育関係者、ビエナの町に暮らす人々、皆こぞって同社の社会的責任の遂行を称賛します。

しかし、10年後、かつての称賛は批判へと変わります。

1961年、人々は手のひらを返したようにユニオン・カーバイド社を批判するようになります。問題となったのは環境問題です。かつて称賛していたビエナの人々でさえ、灰や煙について苦情を言うようになります。さらに、ビエナ工場は悪名高い工場としてアメリカ全土に喧伝されてしまいました。

環境を悪化させるユニオンカーバイドは社会的責任を果たしていないと批判を受けてしまったのです。

▼まとめます 社会的責任の定義は曖昧

ユニオン・カーバイド社の例から学ぶことができるのは、社会的責任の定義は曖昧だと言うことです。

当時、雇用を守ることが企業に課せられた使命でした。雇用を創出することで社会的責任を果たせたのです。しかし時代が変わり、雇用を守るだけでなく環境も守ることが求められます。環境に配慮しろと言われても工場の設備をそう簡単に変更することはできません。ユニオン・カーバイド社は「社会的責任」と言う曖昧な言葉の定義によって批判を浴びてしまったのです。

そしてここから社会的責任という言葉の曖昧さを考えることができます。正しい行いというのは時代の変化でいかようにも変化します。10年前の正しさが今も正しいとは限りません。だからマネジメントを行うものは常に未来を見据えて社会的責任を考えないといけないんです。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

サポート頂いた方にはコメントを返させていただきます。サポート頂けますと幸いです✌️