7−2:公的機関と企業は何が違うのか

公的機関(学校、病院、教会など)と企業の違いを説明できますか?

何となくは分かっても、論理的に理解している人は少ないように思います。このnoteでは、公的機関と企業の違いを説明しようと思います。

◆◆◆

◆支払いの受け方という違い

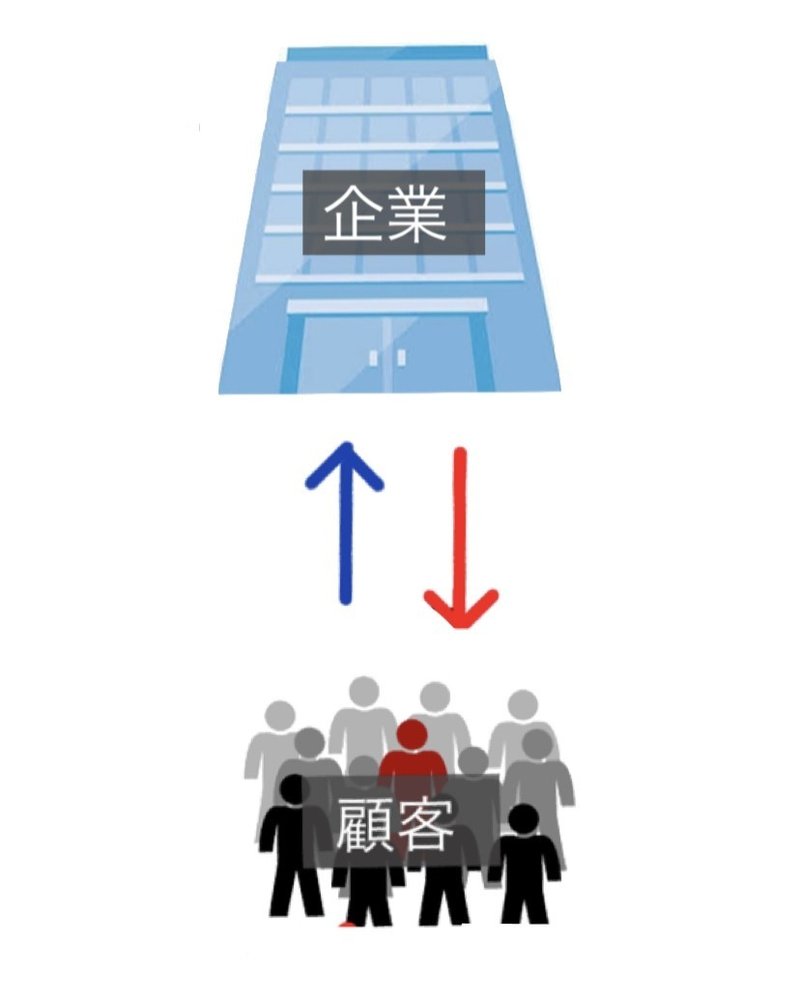

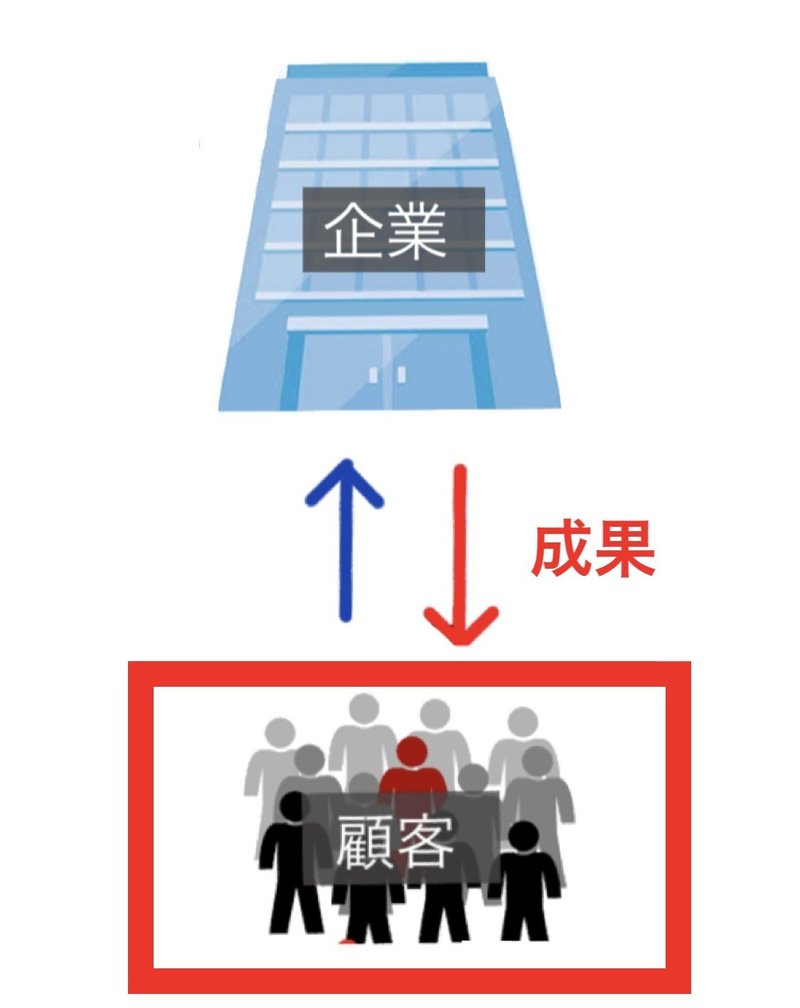

公的機関と企業の基本的な違いは、支払いの受け方にある。企業は顧客を満足させることによって支払いを受ける。顧客が欲しているもの、代価を払う気のあるものを生み出したときにのみ支払いを受ける。企業においては顧客の満足が成果と業績を保証する。

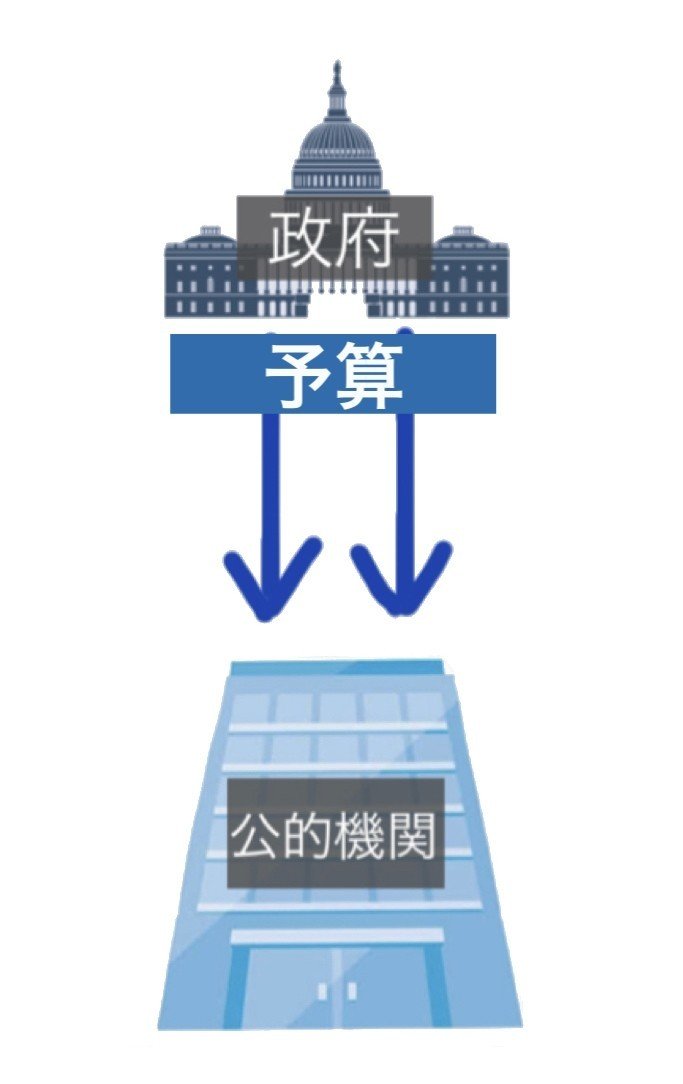

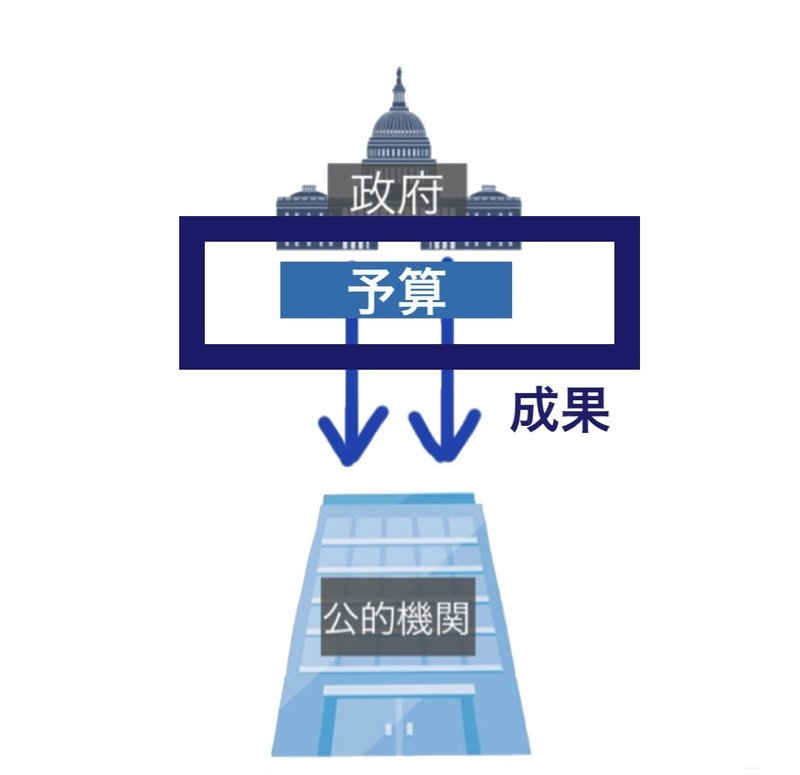

ところが、公的機関は予算によって運営される。成果や業績に対して支払いを受けるのではない。収入は、活動とは関係のない公租公課による収入から割り当てられる。

公的機関と企業の違いは支払いの受け取り方です。

企業は顧客の欲求を満たし、その対価として支払いを受けます。

そのため企業は顧客の要望に応えようと努力します。

公的機関は政府などより大きな組織から予算という形で支払いを受けます。

企業とは異なり、政府などから一方的にもらうイメージです。

◆企業内サービス部門と公的機関が同じ性格を持つ理由

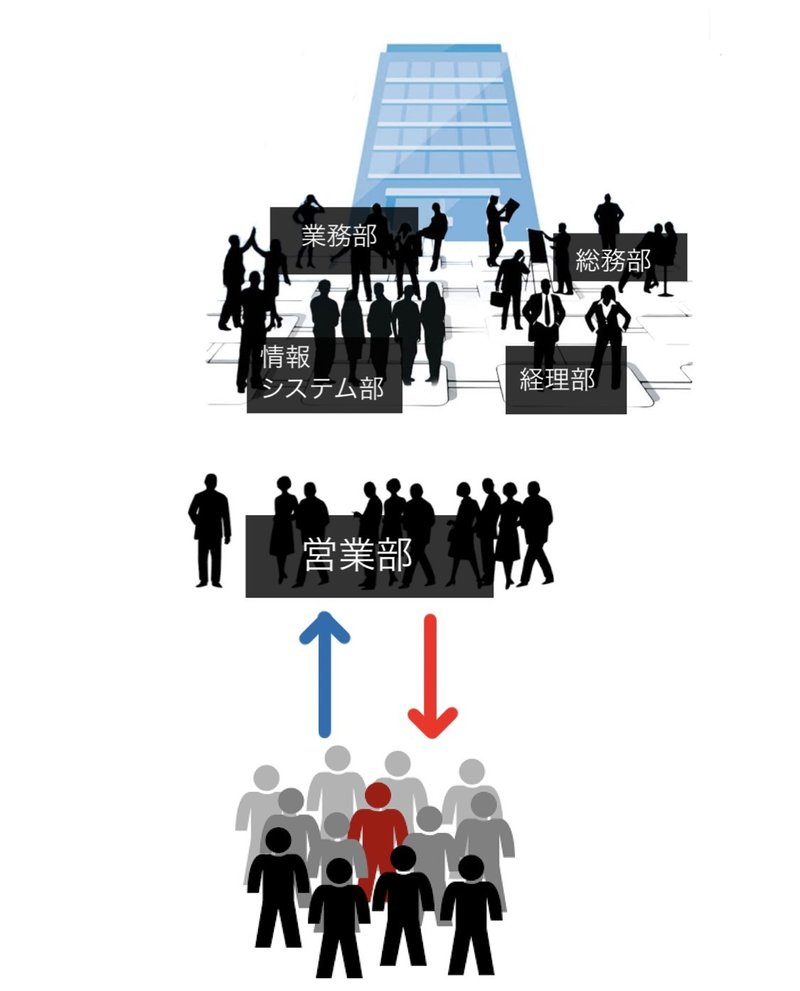

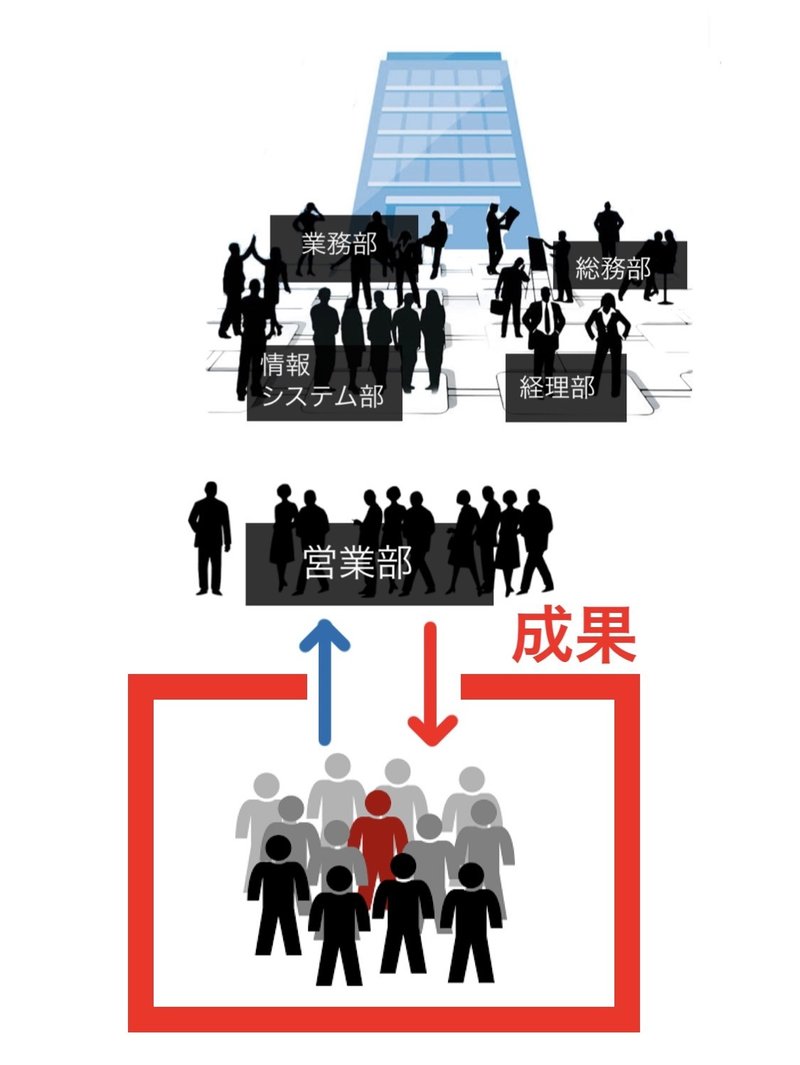

このことは企業内サービス部門についても言える。成果に対する支払いは受けない。しかも通常、顧客たる他部門のマネジメントがスタッフ部門をどの程度利用するかによって支払いを受けるのでもない。支払いは、間接費すなわち予算から受ける。そうせざるをえない。企業内サービス部門は公的機関と同じ性格を持ち、同じ行動を取る。

企業と公的機関の違いはそのまま企業内の部署についても言えます。

営業部は顧客の欲求を満たす対価として顧客から支払いを受けます。

営業部にとってそれは会社全体の売り上げにもなりますが、高い成果をあげたものには報奨金が支払われます。

企業内サービス部門(業務部、システム部、経理部、総務部など)は企業から予算という形で支払いを受けます。

間接的には顧客から支払いを受けていますが、彼らの目先に顧客はいません。

◆企業と公的機関の成果の違い

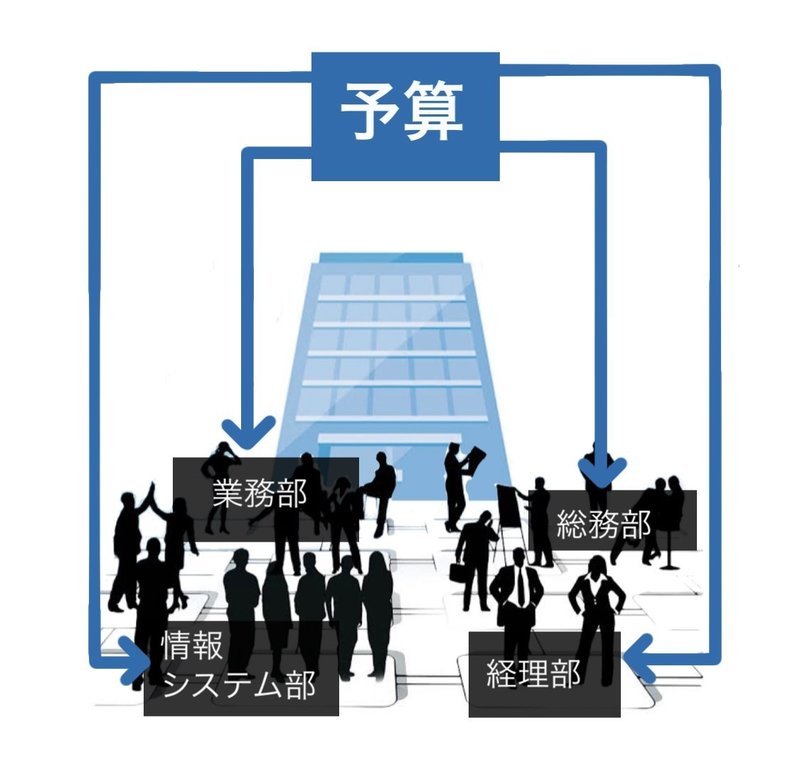

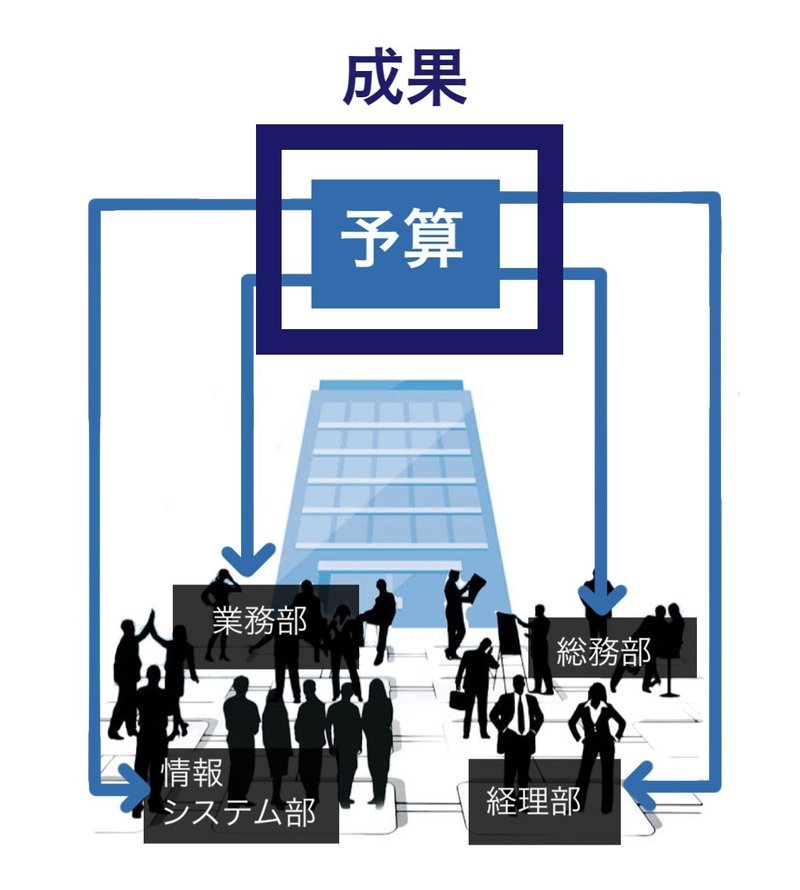

予算から支払いを受けるということが、成果と業績の意味を変える。予算型組織では、成果とはより多くの予算獲得である。業績とは、予算を維持ないし増加させることである。したがって、成果という言葉の通常の意味、すなわち市場への貢献や目標の達成は二義的となる。予算の獲得こそ、予算型組織の成果を測る第一の判定基準であり、存続のための第一の要件となる。しかるに予算というものは、そもそもの性格からして、貢献ではなく目論見に関わるものにほかならない。

支払いの受け方の違いが、成果の意味の違いにつながります。

企業(特に営業部)の成果は顧客の創造することです。

そのために、より多くの顧客の欲求を満たそうとし、対価として顧客から支払いを受けるようとします。

公的機関や企業内サービス部門の成果はより多くの予算を獲得することです。

彼らにとって、予算を獲得することこそ、生き残るための唯一手段なのです。

◆◆◆

企業と公的機関の違いは、支払いの受け取り方です。企業が顧客から支払いを受け取るのに対し、公的機関は予算として支払いを受け取ります。この違いが彼らにとっての成果の違いとなるのです。

ドラッカー先生は公的機関に対して、企業と同じマネジメントをしても成果は上がらないと言います。それは彼らにとっての成果の意味合いが異なるからです。

サポート頂いた方にはコメントを返させていただきます。サポート頂けますと幸いです✌️