STEMに強くAIを飼い慣らして地域格差を克服できる子に育てるべき理由

自分の子供は将来、科学・技術・工学・数学分野(STEM)に進んでもらった方が良いのか、好きなものを選ばせた方が良いのか悩んでいる親は多いかと思います。音楽で食っていく、芸術で食っていくのは容易いことではありません。上位5%の音楽家が、世界で流行っている5割の曲を生み出している訳ですからどうしても音楽や芸術の才能は一点に集中する傾向にあります。

じゃあ、やっぱりSTEMが良いのだろうか?ざまざまな統計と実情を照らし合わせながら解説して、最終的にはどうすればSTEMに興味を持ってもらえるのかを紹介します。

STEM教育とは

STEM教育とは

S:Science(科学)

T:Technology(技術)

E:Engineering(工学)

M:Mathematics(数学)

の頭文字を取った言葉で、科学・技術・工学・数学の教育分野を総称した言葉です。2000年代に米国で始まった教育モデルです。高等教育から初等教育・義務教育までの広い段階に関して議論されます。

人文学を専攻することは贅沢である

Bankrateの調べによると、専攻する学問によっては卒業後の年収差があり、学問ごとのランキングに分ける事ができるようです。そのランキングから、上位5つと下位5つだけを一つのスライドにまとめました。

青い枠で囲った分野が給料上位5つで、赤い枠で囲った分野が下位5つとなります。それぞれ、平均年収と失業率を出しており、平均年収は高い方が儲けが多く、低いと儲けが少ないということです。また、失業率は仕事を持たない人たちの割合を表しています。高ければ高いほど仕事に就いていないので、失業率は低い方が望ましいです。

失業率の低さ、給料の高さともに工学が上位を閉めている印象があります。ちなみに、さらにランキングを調べると、基本的には上位はSTEM科目(科学、テクノロジー、工学、数学)が占めていることが分かります。

一方で、下位5種類を見てみると人文学が目立ちます。演技、演劇、アート、言語学などで食っていくには、ひと工夫が必要だと言えます。給料、失業率が倍近くも違うわけですから、あえて大学で人文学を専攻するのはもはや贅沢なのかもしれません。

STEMと非STEMの給料格差は日本にも存在する

ちなみに、この「人文学」と「STEM」の収入格差は日本国内でも存在しています。

リクルートワークス研究所によれば、医学と薬学を除けばやはりSTEMの収入は人文学や社会科学よりも多い傾向にあるようです。学歴を揃えれば、60〜90万の差があります。

STEMの中にも収入格差は存在する

ただ、STEMと言っても、「科学」と「工学」が同じ給料なのかというとそうでもありません。STEMの中でも収入格差は存在します。Next Gen Personal Financeの調べによると、次の通りです。

どうやら工学は高給ですね。「工学」「テクノロジー」「数学」「科学」の順に給料が下がっていくようなので、子供には数学と統計は最低限の知識を持ってもらって、あとは工学の知識と技術習得にリソースを割いた方が良いように思えます。

STEM高給特権は短命である

一方で、ハーバード大学の資料によるとSTEMは旬のものであり初めの十年は高給であるものの、それをすぎると「STEM特権」は徐々に失われるというデータもあります。

こちらのスライドは、四つの学問の給料の年齢ごとの変化を表しています。縦軸が給料で、横軸が年齢です。

赤:非STEMの給料

青:STEMの給料

緑:自然科学の給料

紫:応用科学の給料

グラフの変化を見てみると、初めは応用科学やSTEMが高給ではあるものの、自然科学に追い抜かれているように見えます。非STEMは相変わらず低いままのようですが、なぜSTEMは上位を独占できないのでしょうか?

もしこの理由が分かれば、それを予防する方法や対策方法が見えてきます。STEM特権が失われる原因として、考えられる理由としては以下の二つが考えられます。

STEMは廃れるのか?

こちらのスライドは、需要曲線と供給曲線を合わせたものとなります。縦軸が給料の高さを表しており、赤で表している需要曲線が高ければ高いほど給料が高いと言えます。

横軸はSTEM職人の数の多さです。職人が多ければ多いほど、供給が間に合うので徐々に給料が下がります。経済学の理想としては、常に適度に人手不足である方が景気は良くなるとされています。

スライドにも書いてあるとおり、考えられる原因は二つです。

STEM職人が増えすぎて、市場が飽和している。

→供給過多

世界のテクノロジーがついに限界を迎えて、発展しなくなった

→需要低下

簡単にまとめると、この二つである可能性が高いです。どちらが正しいのか、データで紐解いていきましょう。

STEM職人は常に不足しているのになぜ?

経済産業省による資料によると、IT関連の人材は不足する一方であるという見立てのようです。理由としては若者のSTEM離れが起きているのか、反対に世界規模で情報通信が普及するスピードが加速的に進んでいるかのどちらかのはずです。

STEMは廃れるどころか普及は加速する

こちらのスライドは、総務省によるIoTの普及率の推移をまとめたものです。IoTとは、日常的に使う家電製品を遠隔操作したり、状況を外部からでもわかるようにインターネットに繋ぐことを言います。身近な例で言えば、冷蔵庫の中身を帰宅前にスマホでわかる事ができれば、足りないものは買い物を済ませられます。

資料によると、2021年からは予測値としてこのまま右肩上がりに普及すると考えられています。通信業界は横ばいですが、コンシューマー(消費者)と産業用途はますます増えるようです。

消費者が使うものとしてわかりやすいのが、スマホや持ち運びが可能なゲーム機などです。インターネットに繋いでゲームをダウンロードしたり、他のプレイヤーと通信する事ができます。

インターネットに繋げるゲーム機と言えば、セガサターンを思い出しますが1996年当時は最先端すぎてほとんど使っている人は見かけませんでした。ADSLすらなかった時代、今のようにサクサクとネットサーフィンができる状態ではなかったので、結局自然消滅しました。

それから20年以上経った今、完全に時代がきているので今後ますます増えることは想像に難くありません。モノとインターネットを繋ぐにしても、STEM職人があってこそですね。

日本企業はデジタル化を目指している

消費者がIoTを使うだけでなく、企業もデジタル化を目指しているようです。日本能率協会の調べによると、日本企業がデジタル化に「すでに取り組み始めている」と「取り組みを検討している」を合わせると全体で60%近くもあるようです。

具体的にどんな目的で企業はデジタル化を進めているのかというと、以下の四つが多いようです。

業務プロセスの効率化(80%占める)

事業開拓

顧客開拓

事業構成の変革

業務プロセスの効率化ということは、今まで手作業で行っていたデータ入力や手続きを自動化することで人件費を落としてコストカットを狙うということです。企業にとって人件費が一番のコストなので、非常に合理的な判断だと言えます。

ここでもSTEM職人が強みを発揮する場面であると言えます。業務プロセスの効率化や新規開拓の自動化も結局プログラミングなどの知識が必須となります。

国土交通省によると、道路、トンネル、河川、下水管や湾岸岩壁のメンテナンスや交換が増えるようです。これだけ聞くとSTEMがどう関わってくるかピンとこないかもしれませんが、実は大いに関係があります。

生活する上で重要となるインフラをメンテナンスする場合、少しでも耐用年数や環境保全の機能を高めるために、新しい材料、新しい技術が必要となります。この新しい材料と新しい技術を生み出すのも実はSTEM職人となります。工学に近い分野なので、情報通信やプログラミングなどとは違ってきます。

今後インフラの整備が進めば、より環境に優しい材料の開発の需要は高まります。ここでもSTEM職人は能力を発揮すると言えますね。

STEMが廃れるのではなく、古い技術が廃れるだけ

「STEM高級特権」が下がる理由を改めて分析してみましょう。今までのデータを合わせて考えると次のことが分かります。

STEM職人が慢性的に足りていないことは間違いない。

STEMの分野の中でも、常に新しい技術やテクノロジーが必要になることは間違いない。

以上二つのことから、ハーバードの研究でも示唆されている通りSTEM職人が持つ技術の鮮度はせいぜい十年ほどではないかということです。言い換えると、10年おきにSTEM職人として新しい技術やテクノロジーを使えるようになれば、その都度STEM特権が復活するということです。

古いテクノロジーの職人が増えても給料は下がるだけかもしれませんが、新しく生まれたテクノロジーであればSTEM職人が不足しているので狙い目であるということです。

スライドをみてわかる通り、需要曲線と供給曲線は短期的には立場がひっくり返るようですが、10年おきくらいで起きているので、長い目で見ると結局成長していることが分かります。

常に第一線で活躍し続けるには、知識をアップデートできるだけの知的好奇心と勤勉性は必要となりますね。

STEMよりも、非STEMの心配をしろ

こちらのアメリカ労働局のデータを使った分析によると、過去の成長の予測から今後のSTEM産業の雇用成長率は非STEMを上回るだろうと結論づけています。つまり、非STEMも成長はするものの、それ以上にSTEM産業が成長するということです。

非STEMよ、うかうかしていると自動化されるぞ?

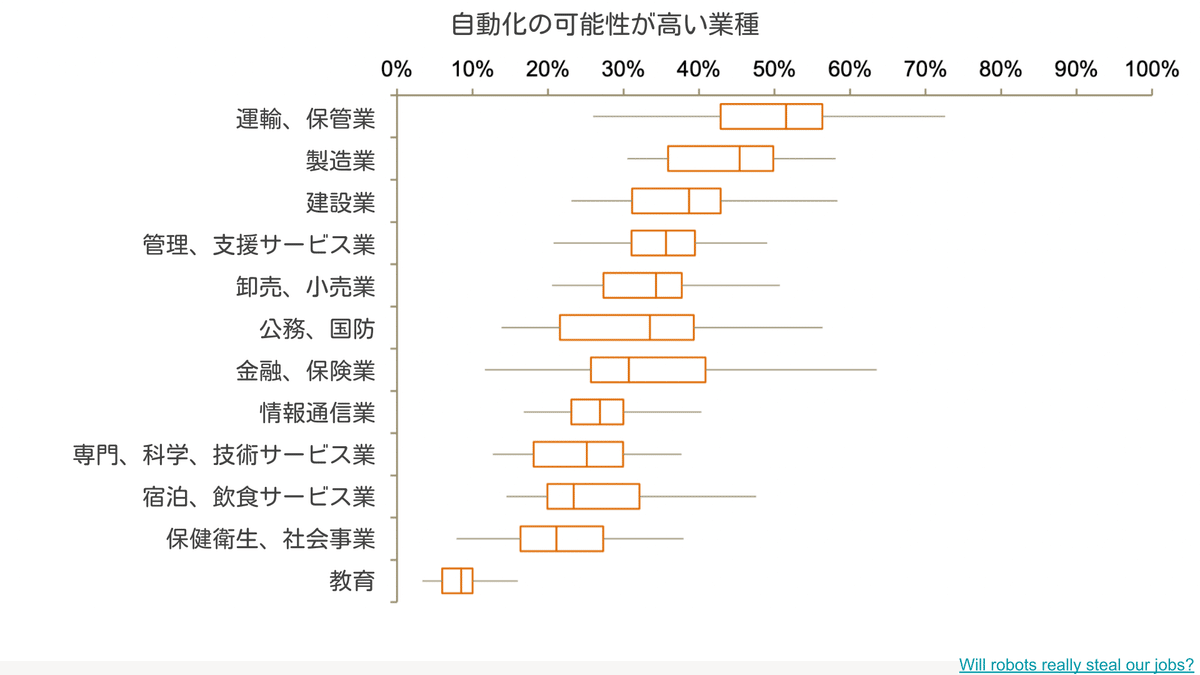

また、PwCコンサルティング会社のレポートによると赤い破線で囲ってある「通信事業」と「専門、科学、技術サービス業」がAIにとって変わる可能性は比較的低いと予想されています。自動化の可能性が高い分野をみてみると、非STEMが多いです。

トップにある「運輸」で考えられるのは長距離トラックの運転などで、ここが最も自動化されるだろうと考えられているようです。長距離トラックドライバーの場合、学歴ではなく大型運転免許を持っているかどうかなので非STEMであると言えます。

業種の自動化を行うのも、STEM職人の仕事です。これだけ聞くと、「食うか食われるか」という印象を持ちますが実際はそうではありません。より安全で豊かな暮らしができるようになるということでもあるので、浮いたお金は福祉にまわり、弱者の生活と生き甲斐を別の形で提供できるようになるのでどちらかというと国として全体の利益は上がります。

どうせSTEMはブラック企業なんだろ?

ストレスチェック研究所のレポートによると、STEMと関連が深い「情報通信業」と「学術研究」は、従業員が感じているストレスは平均か平均以下であると結論づけています

一般的なイメージとしては、プログラミングや研究職はブラック企業、という印象です。ですが実際は、それ以上にブラックな業種がSTEMよりも多いのかもしれません。ただ、これだけだとSTEMがホワイト企業寄りなのか、それともSTEMに残った人が全員たまたま鋼のメンタルの持ち主なのかまでは分かりません。

STEM産業のストレスは他と変わらないか低い

そこで、離職率をみてみたいと思います。離職率をみることで、人の出入りの多さが分かります。出入りが多いということは、回転率が高いのでたまたま鋼メンタルだった人は残って、そうではない人は抜けていった可能性が高いことを示唆します。

厚生労働省によると、離職率の高さは次のようにまとめられます。

宿泊業 15.6% 離職率が最も高い

学術研究 7.6%

情報通信業 5%

金融、保険業 4.3% 離職率が最も低い

このようにみてみると、「学術研究」はワーストである「宿泊業」の半分以下であり、情報通信業に至っては全業種を含めても下から二番目です。こちらでもSTEM産業の離職率は平均か、平均以下であると言えそうです。

STEMは思っている以上にそれほどブラックではないのかもしれません。どちらかというと、ホワイトよりであって、そこの人間関係が悪い場合はブラックにも転がると言えます。ただ、人間関係をいうのであればそれはどの職場でも同じことが言えるので、STEMに限った話ではありません。

どうすれば子供にSTEMに興味を持ってもらえる?

STEMが有利であることは分かりました。では、一体どうすれば子供が将来STEM科目に進んでもらえるように、小さいうちから興味を持ってもらえるようになるのでしょうか?

おすすめの方法を2種類を解説します。

本人たちが持っているチャンスとその将来を思い描く(情報提供)

誰にでもSTEMの道が存在していて、STEMにはいろんな可能性があることを伝える。また、収入が人文学や社会科学よりも年収が60万ほど高く、仕事が増える一方なので取り合いになることは少なく、人文学に比べて離職率や失業率も低いことを伝えてあげましょう。

STEMで成功している人の話を直接聞く(ロールモデル)

実際にSTEMの分野で活躍していて、十分に暮らせるだけの収入を手に入れられている人の話を聞きましょう。より細かい話を直接聞くことで、ぼやけていた映像が臨場感のある将来像にまで解像度が高まることが期待できます。

どちらも効果的であることは分かっているので、是非ともご家庭でお試しください。

ソース

Question of the Day: What college major provides graduates with the highest median CAREER earnings?

STEM Job Growth Expected to Exceed Growth in Non-STEM Jobs Over the Next Decade