コンクリート調査・試験方法(電磁波レーダー法・電磁誘導法)

(1)電磁波レーダー法

パルス電磁波レーダ法とも言う。

電磁波をアンテナからコンクリート表面に向けて放射すると、その電磁波がコンクリートと電気的性質の異なる物質、例えば、鉄筋や空洞等との境界面で反射され、再びコンクリート表面に出て受信アンテナに受信される。

この送信から受信に到るまでの時間から、反射物体までの距離を知ることができる。平面的な位置は、距離計を内蔵した装置を移動させることにより、位置情報を得ることができる。

(2)電磁波レーダー法のキャリブレーション

キャリブレーションとは補正のことである。

供試体の一部にΦ50mm程度の穴をあけ、実際のかぶり厚さを計測するなどして、レーダーによる推定値と比較することによりキャリブレーションを実施する。

電磁波がコンクリートを通過する速度は一様ではなく、含水率の影響を受けやすい。一見水分が多いと電磁波が伝わりやすい印象があるが、その逆で乾燥状態の方が電磁波の伝播速度が速くなり、かぶり厚さが小さく測定される。

かぶり厚さが実際より小さく測定された場合は、想定された含水率より乾燥状態で、電磁波速度が速かったということなので、比誘電率の設定を初期値よりも低い値にする。

かぶり厚さが実際より大きく測定された場合は、想定された含水率より湿潤状態で、電磁波速度が遅かったということなので、比誘電率の設定を初期値よりも高い値にする。

比誘電率とは、真空中の電磁波速度を1とした時の各媒質の中を進む電磁波速度の比率のことである。学術的には「媒質の誘電率と真空の誘電率の比ε/ε0 = εrのことである」と説明される。

下の表のように、水中だと電磁波速度が遅くなるため、比誘電率は高くなる。

(3)電磁誘導法

電磁誘導法は、磁場に影響を与える磁性体(磁場の中で強く磁化される物質)による電圧の変化を測定するので、鉄筋などの金属を測定できる。

ひび割れや空洞、塩ビ管は測定できず、主に鉄筋・埋設金属の位置・かぶり・径を測定する。

(4)比較

電磁波レーダー法は、ひび割れ・空洞・剥落・塩ビ管・躯体厚が測定でき、測定可能深度も深いが、鉄筋径や埋設物の太さの測定はできない。

電磁誘導法は、鉄筋などの磁性体しか測定できないが、鉄筋径・埋設物の太さの推定が可能。また、コンクリート中に、空洞、豆板等の物理的欠陥があっても鉄筋探査が可能である。

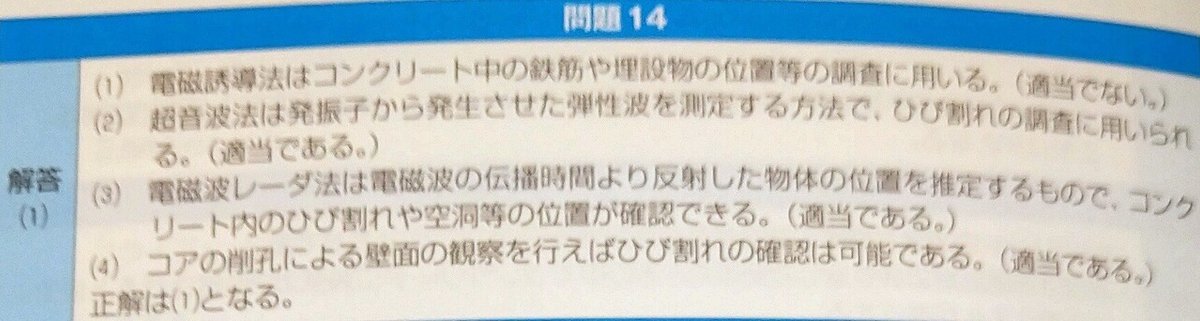

(5)過去問

【2020年】

床スラブには鉛直下向きの荷重が作用する。よって、床スラブの中央付近では下端筋が引張鉄筋、端部付近では上端筋が引張鉄筋になる。引張鉄筋の意味、スラブの配筋は下記が参考になる。

解説に「(鉄筋が)1.2mの間に8本が等間隔に配置されており~」とあるが、鉄筋は9本で間隔が8つとなる。1.2m÷8=0.15mピッチで、解は正しい。

さらに、「鉄筋のかぶりは、60mm前後」とあり、一番上の白線を鉄筋と判断したと思われるが、多重反射の可能性もあると思われる。設計値は30mmなので、Cの解が「大きい」になることには変わりない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?