「探索」は、新規事業としてではなく、既存事業でこそ行う

散々、「組織には探索と適応が必要だ」と言って回っている通り、最近の仕事では「探索チームを結成し、探索に出る」ということが多い。ここでいう「探索」は、その組織にとって「今まで取り組んでこなかったこと」「重要だが緊急性が低かったもの(でも今は高まっている)」といったテーマが主となる。

概ね共通するのは「あらためて顧客に向き合い直す」ということだ。目の前の製品、事業を売るということに最適化してきた結果、そもそも顧客の状況やインサイトが分かっていない。それでも目の前のビジネスを昨日の通り進めていく分には問題がないが、それが未来にまで繋がっているとはさすがに思えない。この課題感、危機感がピークに達すると、「探索」の必要性が組織内で理解され、そのプロジェクトが立ち上がる。

本稿は、そういう文脈でのお話。この状況を、私は興味深く捉えている。この「探索」はいわゆる新規事業ではない。さりとて既存事業の延長やカイゼンでもない。既存事業の範疇でありながら、新規性が高い。「顧客とは」「顧客の課題とは」「顧客にとっての価値とは」こうした問いに誰もが答えられない。だからこそ探索へと出る。

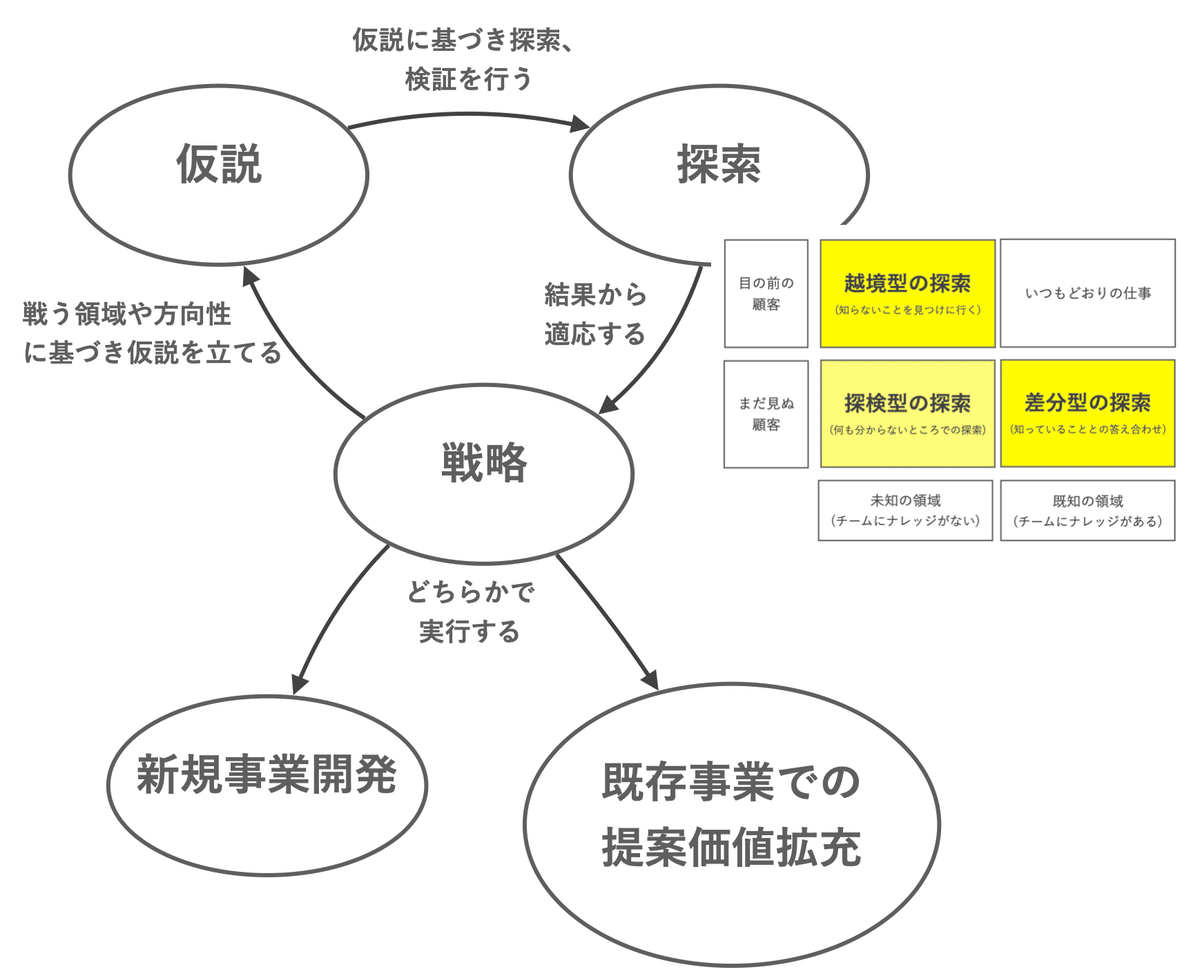

以前、探索には3つの種類があると書いた。

こうした探索と組織の活動を連動させると以下のイメージになる。

「戦略」という言葉はやや大きいが、要は探索結果を踏まえて、部門や事業部としての「方針」を表現するものである。その実装としては、主として既存事業での提案価値拡充になる。

新規事業はだいたいにおいて、新規事業開発室やR&D部門など部署として専門化されていることが多い。ゆえに、既存の事業部門が探索を実施し、その結果として「新規事業としてやるか」「既存事業としてやるか」という選択が両方あがることはあまりないはずだ。だいたいにおいて内容や範囲を選択・調整して、既存事業の範疇で取り組むことになる。

まずここまでで言いたいのは、探索は新規事業だけを指すものではない、ということ(そう捉えているうちは機会損失が大きいというか、だいぶ組織としてまずい)。そして、既存事業内で探索に取り組むため、ケイパビリティの不一致がより大きくなるということだ。

目の前の製品を売ることに最適化したケイパビリティだと、探索に必要な「仮説検証」や「アジャイル」といった動き方はもちろんのこと、その前提となる「チームとして動く」ということにも不慣れな場合がある。

さらには、体制も定められた予算 (=人員リソース配分) によって過度に最適化されているため、何をするにしても圧倒的に人手が無い。探索に出ようにも、そのパーティが作れないのだ。

「どうやるのか」とともに「誰がやるのか」。この両者の解消が探索の前提として立ちふさがる。

「どうやるのか」のために、その方策をいくつかの書籍で示したが、「誰がやるのか」については現状業務やシステムの断捨離を行うか、既存事業部の外側から人手をあてないことにはどうにもならない。

このうち、前者の断捨離業はまさしくデジタライゼーションの範疇であり、後者は探索を目的とした、事業部を越えた組織的な取り組みとして捉えなければ、なかなか条件が揃わない(そこで組織によっては "デジタルトランスフォーメーション" という言葉を利用するわけだ)。

どちらもボトムアップだけでは取り組み難い。探索が「組織変革」というビッグワードのそばによくあるのは、こうした構図に基づく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?