【報告書紹介】コンラッド・ムジカ氏のウクライナ戦況週報(Ukarine Conflict Monitor - Aug. 05-11, 2023)。

ロチャン・コンサルティングのコンラッド・ムジカ氏によるウクライナ戦況評価報告は、週報という形態をとっていることから、一週間というスパンで戦況の「流れ」を振り返ることができる報告書として重宝しています。また、ウクライナにとって厳しい内容もしっかり指摘するという特徴もあり、その面でも参考になります。なお、「ウクライナにとって厳しい内容」というのは、親露プロパガンダ的という意味ではなく、軍事評価分析上、偏りのない視点で評価判断しているという意味です。

さて、通常は有料コンテンツのロチャン・コンサルティング報告ですが、最新報告(2023.08.05〜08.11)は無料公開されていますので、そこから個人的に気になった指摘を幾つか紹介します。

まずはウクライナ軍の部隊展開に関する内容です。報告の注記のなかでムジカ氏は、ウクライナ軍第67機械化旅団が二つの異なった地区に展開していることに触れ、これは間違いではないと述べています。では、どういうことなのでしょうか? ムジカ氏の見解は以下です。

私たちが見ているのは、一つの旅団に所属する諸部隊が戦線の二つの別の地区(例えばザポリージャとバフムート)に投入されているという例なのだ。このようなことが起こる理由は、キーウに練度良好な部隊や予備戦力が欠いているからだと考えている。

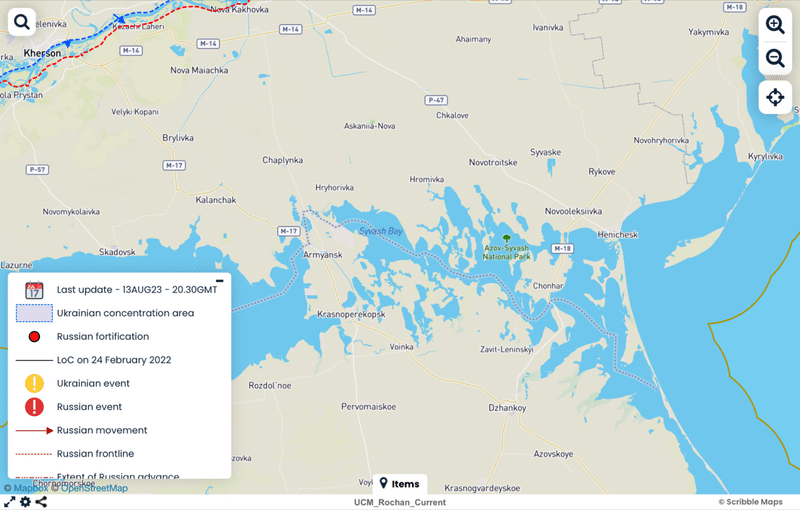

次にヘニチェシク道路橋とチョンガル道路橋へのウクライナ軍の攻撃に関してですが、これがロシア軍兵站に与える影響を過大視してはいけないと述べています。なぜなら、この二つの橋の付近には、代替渡河設備が設けられており、輸送の混乱・遮断状況が緩和されているからです。

なお、クリミア経由のロシア軍兵站ルートに対する阻止攻撃を、昨年のヘルソン反攻でのそれと同等に考える見解がありますが、ムジカ氏はそのような見方に対して否定的です。氏の見解をみてみましょう。

[……]ウクライナ軍が同国南部を完全に遮断するのはほぼ不可能だろう。まず、ウクライナ軍の[ロシア軍兵站に対する]攻撃は頻度が少な過ぎて戦略的な効果を生んでいない。とりわけ、クリミア北方の河川幅が比較的狭く、それゆえ浮橋の設置がかなり容易であることを踏まえるとそうだ。次に、クリミアへのアクセスを長期にわたって遮断できたとしても、ロシア本土から陸路を通して補給物資を運ぶことは、依然として可能であろう。

だから、ウクライナ軍の目的はロシア軍兵站の「阻害」とそれへの「嫌がらせ」であって、この後方地域攻撃が「ザポリージャ州とドネツィク州西部の作戦の流れを変えることはないだろう」と結論づけています。なお、興味深い指摘として、クリミア方面へのウクライナ軍の阻止攻撃を、多くの人はザポリージャ州での攻勢と関連付けていますが、ムジカ氏は「最近の橋梁攻撃の裏にある[ウクライナ側の]動機は、ヘルソン州ドニプロ川南方のロシア軍兵站能力を低下させることにあるのかもしれない」と述べています。

最後に、ロシア・ウクライナ両軍が攻撃に出る際の部隊規模に関する指摘を紹介したいと思います。

先週[8月5〜11日]、ウクライナ戦域での大きな変化はなかった。両軍ともに、どの方面においても、作戦状況に大きな影響を及ぼすかもしれない大規模攻撃を何としても遂行しようとはしなかった。このような背景があるため、ロシア・ウクライナともに比較的小規模な攻撃を仕掛けるという既に確立されたトレンドの継続を、私たちは引き続き目撃することになる。この種の攻撃が地理的な戦果をもたらすとしても、それは最小限に過ぎず、ある集落の占領という結果につながることはまれだ。

ウクライナ側報告によると、ロシア軍はルハンシク方面に10万の兵力、900両の戦車、370基の多連装ロケット砲システムを集めているとのことで、この数が妥当かどうかは別にしても、かなりのロシア軍戦力がこの地域に集められている模様です。そして、ロシア軍の攻勢圧力はクプヤンシク方面で増しています。ですが、その攻撃が遅々としています。その理由の一端は、上記のムジカ氏の指摘によるものなのかもしれません。

攻撃が大規模なものではなく、小部隊による攻撃の集まりに過ぎないという傾向は、ムジカ氏が指摘するようにウクライナ側も同様です。例えば、8月9日、南部のウロジャイネに向かって、ウクライナ軍の3個海軍歩兵旅団(第35・36・37)が第1戦車旅団の支援のもとで攻撃を行いましたが、ムジカ氏はこの攻撃が大規模かつ協同して遂行されたかどうかは分からないと述べたうえで、「この攻撃に含まれているのは、おそらく地上攻撃用の複数の中隊規模部隊だったのだろう」と指摘します。

すでに述べたある一つの旅団の部隊を複数方面に派遣しているという状況も含め、私たちが注意しなければならないのは、各種戦況報告や地図で示される旅団・連隊は、戦術予備等を含めたその全戦力を、おそらく示しているわけではないということです。

以上、3点、報告書の内容を紹介しました。

ムジカ氏の評価分析はある意味、癖があります。ですが、主要メディアでよく取りあげられるISW(戦争研究所)の分析が、大変有用ではあるのものの、少々ウクライナに甘い見方の提示が多いように感じられますので、それとのバランスをとるうえで、ムジカ氏の戦況評価は、私にとって大変役立つ存在になっています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?