俳句による町おこしin小諸振り返り

長野県小諸市与良地区は、戦時中に高浜虚子さんが疎開した地として知られています。その小諸市与良地区で令和5年11月12日(日)に「俳句の里を夢見る句会2」が開催されました。

この記事のざっとした下書きは長野から東京までの帰りの電車の中で書いて、しばらくして興奮が落ち着いたときに書いているので、抜け漏れがあるかもしれませんが、ご容赦ください。

さて、高浜虚子さんが暮らしていた、与良というエリアは、小諸駅から1.2kmほど。駅から徒歩で15分少々。そこにいま虚子記念館があります。

俳句をしている人ならば「小諸日盛り俳句祭」という俳人の林間学校が超有名ですが、それだけではなく、これからさらに俳句の里として小諸市を盛り上げていこう!というのが企画の趣旨でした。

そして俳句を通じた町おこしに精通しているということで、今回、小諸市にお招きいただいて、愛媛県松野町での取り組みについてお話しさせていただく機会をもらいました。

書ける範囲で感じたこと、考えたことを振り返りまとめてみようと思います。

小諸市与良地区の情報

ごめんなさい。先に書いておきますが、伝聞で聞いたことを、ここでは書き記すので、誤った情報があるかもしれません!では、続きをどうぞ

小諸市は火山の噴火で堆積した火山灰が雨水によって削られ幾つもの谷と丘で構成されています。

駅から続く坂道は神戸の街並みを思い起こさせるような素敵な通り。

人口は約4万人で松野町の約10倍。

そして、ここにも中世のお城「小諸城」が。

町の標高は700mほど。その町の谷の1番下に小諸城が築城されていて、城下町でありながら、丘から見下ろす位置に小諸城跡地があります。

太閤秀吉がいた頃は、ここに金瓦があって、秀吉の勢力下であることを誇示し、周りの敵を牽制していたそう。自然にできた地形を活かしてお城の守りを固めています。

高原の城下町「小諸」は、北国街道の要所としても栄えました。

「城下町」、「街道」、「俳句に深いゆかり」ということで、この辺りは愛媛県松野町にも似ていますが、なだらかな山の斜面は四国の山々の風景とはまた違った魅力があります。

そして今回のメインエリアであった与良地区に疎開してきた高浜虚子さんが住んでいた場所。そこが虚子庵と虚子記念館になっています。そして近くには、地域のボランティアで運営している与良館がありました。

他にも小諸市は若山牧水や島崎藤村、そして臼田亜浪といった文人とのゆかりも深いのです。

町の印象と現状

駅から見える小諸の風景は晴れ晴れとしています。

小諸駅を降りると、ホーム側からも、改札の外からも入れるバースペースがあります。

そして改札を抜けると、城下町にぴったりのモダンなイルミネーション。夜になれば灯り、旅情を誘います。旧街道沿いには古いお店だけではなく、町屋をリノベーションしたお店も並んでいます。

新旧の町の雰囲気が混在し、とてもいい感じに思えました。

晩御飯を食べようと、入ろうとするお店も満員ばかりで、町に活気も感じられました。(結局、晩御飯は駅前のラーメン屋。本日ラーメン屋2件目)

しかし、地元の住民に話を聞くと、小諸駅は特急が止まる駅として賑わっていたらしいのですが、数駅先の軽井沢駅が新幹線の止まる駅になったため、一気にその賑わいが失われてしまったそうです。

空き家も増え、若い人がどんどん流出し、高齢化によって町おこしの担い手がいない。そういった課題の声を聞きました。

虚子記念館のここがすごい

さて、話は打って変わって虚子記念館。

虚子記念館は小諸市の市営で運営されています。

しかし、市営といっても市の予算で建設されたわけではありません。

今からおよそ20年ほど前に、虚子さんのゆかりの地として、地元の方を中心に、建設されました。当時は、ハコモノはつくりたくない!という行政に対し、現在の虚子記念館の土地を市民の方が寄贈し、そして記念館建設に賛同した俳人による寄付によって建造され、小諸市が運営することになりました。そして小諸時代の虚子さんゆかりの貴重な品々が展示されています。(一度は行って欲しいと思うくらい素晴らしい記念館でした)

まさに市民が汗をかき、力を合わせて、行政を動かした好例!

すごい!とこの記念館を作るのに尽力された「俳句の里づくり」の会長さん話を聞いて鳥肌が立ちました。

「俳句の里を夢見る句会2」

ということで、そんな小諸市与良エリアを舞台に開催されたのが「俳句の里を夢見る句会2」

神野紗希さんが講師で与良エリアを吟行するというもの。

地元の方の解説で約1時間半の散策。朝の曇り空もだんだん晴れてきて俳句日和になりました。

私は、俳句を書くとき、心に記憶しようと思っているのであんまり写真を撮りません。あまり撮らないものだから記事を書くときに困ってしまいます。そして吟行のときの写真がなくていまとても困っています💦

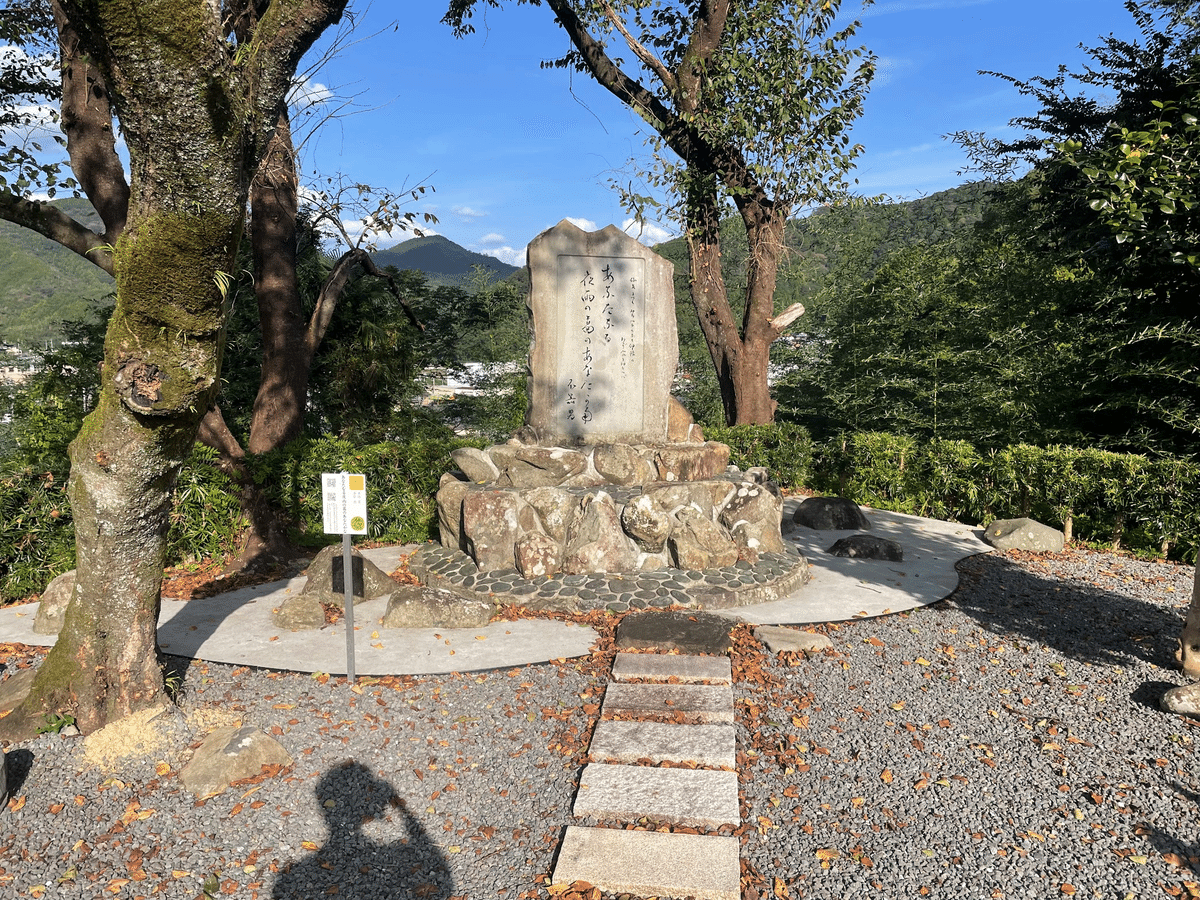

覚えているのは、熊野神社にある「立科に春の雲今動きをり」の虚子句碑を前に、広く連なる連山の上を流れる雲が見事だったこと。今日、眺めたのは秋の光景だけれども、春に来たらもっと感慨が強いのだろうなと思いました。

このあたりは高浜虚子さんの散歩コースとして、いくつか虚子さんの句碑が並んでいます。

紗希さんが来てみんな来て落葉に音 ぱんだ

吟行後は神野紗希さんの選評による句会。その後、地域の取り組みを発表しました。

私の発表の中で地域の方の関心が高かったのは、俳句の音声ガイド。

松野町では中心地に句碑が17基あり、すべてに音声による俳句の解説がついています。

これを完成させるのも、なかなかたいへんだった思い出がありますが、松野町らしい取り組みだったと思います。

看板は音声ガイドのQRコード

俳句でも、なんでも、地域おこしによくある課題

さて、地元の方と話をするなかで、いろいろな課題を聞きました。

そのなかでも、行政と地元住民がどうやって力を合わせるかの課題が印象的でした。信頼を築いても3年くらいで担当が変わる行政。担当の方によってできる取り組みの範囲も異なったり。持続的な取り組みの難しさはたしかにあるように感じました。

行政の担当次第で、住民のモチベーションも左右されるので、同じ視線を如何に共有して、信頼をどう築くのか。それが、地域おこしの上手くいくかどうかのキーポイントやなぁと思いました。

その点では与良地区は、俳句の里づくりの会長さんが、うまく役場の方とコミュニケーションを取っておられたので素晴らしい関係性づくりができているように感じました。しかし、俳句の里づくりの会長さん自身も将来に渡って長い目線で俳句の里作りをしていくために、関係性を持続させていくにはどうすればいいのか思案している感じでした。

地元にある「ないない」バイアス 後日談?

この「俳句の里を夢見る句会2」の帰りに、東京下北沢で頑張っている松野町地域おこし協力隊の同期と俳句の先輩と有楽町で、話すことになりました。

小諸市でよく聞いた他の課題感の「若い人がいない」「お金がない」「空き家が増えている」というのは、松野町でもよく聞く課題だなと思いました。

「どこも課題感は一緒だね」という話していて、驚いたのは下北沢に住む元同僚が、「若い人がいない」「お金がない」「空き家が増えている」など、これらの課題について、東京の下北沢でも同じことが言われているよと言ったことでした。下北沢で同じことが言われているとしたら世も末だ・・・と思いました。

そうしたら俳句の先輩が、「みんなが感じている課題は同じことを言っていても本質はそれぞれ違うのかも。課題を見るときのメッシュをもっと細かくして見ないといけないのではないだろうか」と言いいました。

「若い人がいない」「お金がない」「空き家が増えている」とコモディティ的に存在する課題感ですが、ひとつひとつ整理し、分析すると見えてくるものがあるのかもしれません。

小諸市から帰った後、それまで意識しなかった四国の山々の見え方が急に変わりました。改めて松野町も見直してみたいと思います。

ここから先は

つくえの部屋NOTE

毎月更新個人誌つくえの部屋!

川嶋ぱんだの、俳句雑誌「つくえの部屋」をはじめとした俳句活動は応援していただいている皆様に支えられています。また資金的な応援は、「気に入ったらサポート」からいただけます。たくさんの応援おまちしています!