かこがわ学講座⑧ 加古川の生き物と自然環境

2022年11月26日(土)10:00~

テーマ 加古川の生き物と自然環境

コーチ 植田 一さん

合言葉はグローカル!

Think Globally,Act Locally→地球規模で考えて、地元から行動せよ!グローバル+ローカルで行動しよう!温暖化やマイクロプラスチックの問題など、地球規模で環境保全の流れが起きている中で、自分たちの地域で何ができるかを考えよう。

加古川の流れについて

加古川は日本一低い水分れが丹波市にある。水分れとは振った雨が違う流域に分かれる場所であり、日本海にそそぐ由良川と瀬戸内海にそそぐ加古川に分かれている。加古川は流れが緩やかで舟運が発展していた。しかし、田植え時期は取水のために堰をしているので、加古川の舟運は冬の時期に行われていた。また、下った船を戻すには国包より上流は流れがきついので陸にあげて運んでいた。昔は加古川が物流を支えていたと言われるが、詳細にみると人々の苦労が偲ばれる。

加古川の生き物

加古川のシンボルフィッシュと言われるオヤニラミはエラの後ろに目のような模様がある。現在の生息域は加古川上流のみで加古川市内には生息していない。また、ギフチョウという模様が特徴的な貴重な蝶が加古川市内にも生息している。川や池の生き物としてヨシノボリ、ブルーギル、ボラ、菜の花、アサギマダラ、鵜、サギなど、最近はコウノトリの飛来するようになってきた。森や水田ではササユリ、カスミサンショウウオ、雑食のアマサギなど、困っている生き物としてジャンボタニシやアライグマなどがいる。まちの生き物として、ムクドリ、ハッカチョウ、クスノキ、アオスジアゲハなどがいる。クスノキは殺菌作用が強いのでクスノキの下に植物を植えてもなかなか成長しない。河口にはスナメリやアカエイ、干潟には貴重な動植物としてハクセンシオマネキ、ズグロカモメ、アイアシ、フトネナタリなどがおり、豊かな自然が豊富にあるが近年は水質改善が進みすぎて海の豊かさがなくなってきたので、豊かな海を取り戻そうとする動きが起きてきている。

アクトローカリーをどうやって実践するか?

植田さんは「ご当地エネルギーはりま」という活動を通じて河口のごみ拾いを行っている。近年はいろんな地域活動をしているグループが参加しゴミを拾う仲間が増えておりゴミが少なくなってきている。例えば、ごみ拾いをした後で綺麗になった干潟でヨガをしたり、サッカークラブの選手たちが一緒にゴミを拾うなど、新しい感覚を持った人たちが参加することで今まで見ることが出来なかった景色が出来てくるようになってきた。

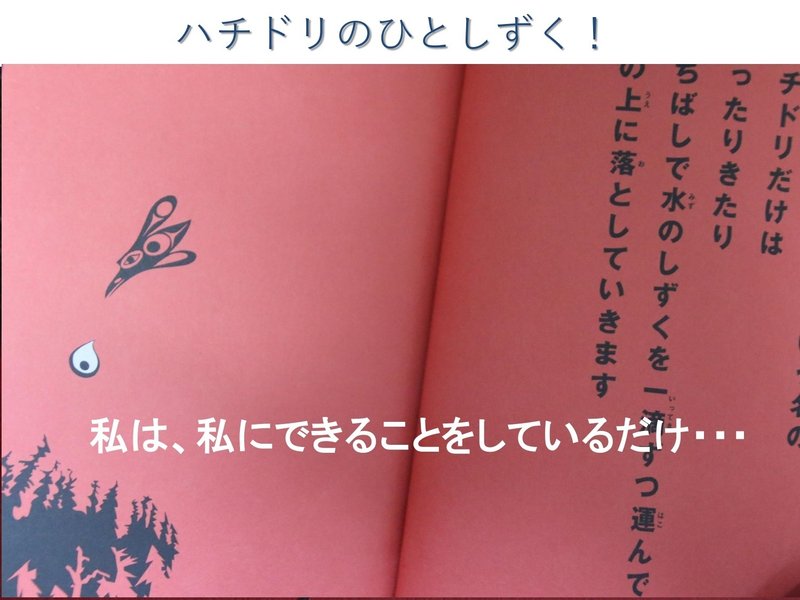

南米に伝わるお話として「ハチドリのひとしずく」がある。自分たちが出来るコトを少しでも進めることで、小さな力が大きな流れに変えることにつながる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?